книги из ГПНТБ / Цапенко, М. П. София. Тырново. Пловдив

.pdf

66

подвижники, когда облаченные в богатые одеяния священники выносили ослепительно блестевшую утварь с цветными эмалями, когда с амвона раздавалась проповедь, облеченная в виртуозно отточенные формы античной риторики, тогда византиец чувст вовал себя на вершине блаженства»

Мы знакомимся с великолепными коллекциями старинных болгарских икон, собранных в крипте храма Александра Нев ского, Церковном историко-археологическом и Археологическом музеях. Мы видим канонические изображения персонажей хри стианской религии, причем изображения эти носят вневременной и внепространственный характер; абстрактный золотой или на сыщенный красный фон этих икон заменяет реальное трехмер ное пространство. Фигуры лишены объемов, а предметы — тяжести, все вознесено в какой-то особый идеальный мир, отре

шенный от земли и лишенный физических законов. |

Фигуры лю |

д е й — это бесплотные тени, витающие в столь же |

бесплотных |

воздушных зданиях, да к тому же представленные в «обратной перспективе», что придавало всем изображенным сценам внематериальный характер. Во всех фигурах подчеркнуто аскети ческое начало, одеяния спадают сухими линейными складками, деревья, растения обретают отвлеченные геометрические очер тания, даже холмы и горы похожи на какие-то застывшие кри-

сталлы 21. Тело человека как |

бы вовсе отсутствует, изображено |

оно условно с сознательно |

искаженными пропорциями. Следует |

заметить, что такой условности изображений способствовала и сама техника фресковых и особенно мозаичных изображений, образцы которых представлены в крипте («Св. Николай» из

церкви в Мельнике, |

XII в. и др.). |

||

1 |

В. |

Н . Л а з а р е в , |

История византийской ж ивописи, т . 1, ДА,, 1947, стр . 28. |

2 |

См . |

т а м ж е , стр . |

30. |

67

Главное внимание иконописцев было обращено на изобра жение глаз библейских персонажей. Преувеличенно огромные,

они пристально устремлены на зрителя. Остальные же детали лица обычно изображены условно: тонкие губы безжизненны, нос в виде слегка заметной вертикальной линии, но зато лоб

преувеличенно большой — он |

символизирует ту |

всеподавляю- |

Щую духовность, которую так |

стремились выявить |

византийские, |

а вслед за ними болгарские художники той поры. |

|

|

Это искусство производит очень сильное впечатление, оно предельно эмоционально, изощренно выразительно, с фанатич ной исступленностью пропагандирует свои идеи.

В мире этого искусства традиции были очень сильны, они ревниво оберегались, как того требовала сама религия, ибо вся кая вольность в трактовке этих канонов неизбежно расшатывала бы саму религию. Сильны, но не беспредельны. Идущее от Византии искусство нередко получает в Болгарии более реалисти ческую, эмоциональную окраску, наделенную местными чертами. Да и само византийское искусство хотя и медленно, но также менялось.

От периода Первого Болгарского царства произведений жи вописи до нас не дошло. Единственным таким произведением яв ляется очень известная, хотя и поврежденная икона из цветной керамики из Патлейны с изображением св. Ф едора, датируемая IX веком и ныне хранящаяся в Преславском музее. Изображение дано в линейно-плоскостной манере и хорошо выражает аскети ческий образ святого.

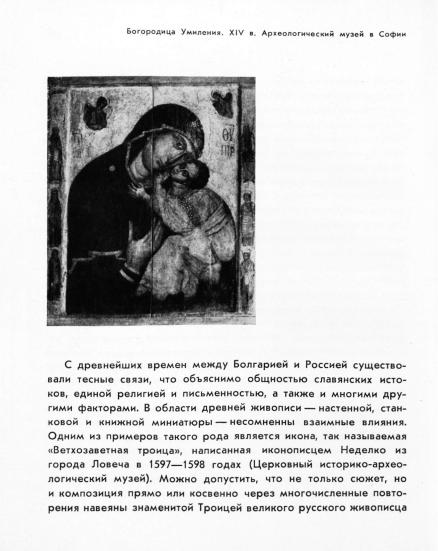

Одним из прекрасных образцов болгарской живописи X III— X IV веков, в которой с большой силой выражены складывавшиеся гуманистические воззрения эпохи, является двусторонняя икона довольно большого размера (120X100 см), на одной стороне которой изображена богоматерь с младенцем, так называемая

68

«Умиление богородицы», а на другой — «Христос благословляю щий» (Эвергет). Эта икона была обнаружена в одной из древних церквей Несебра, сейчас является собственностью Археологиче ского музея, а выставлена в крипте храма Александра Невского. Оба эти изображения, хотя и исполнены по византийскому кано ну, но по своему духу значительно от них отличаются. Очень человечна и по-своему трогательна богоматерь, а Христос пред ставлен не в виде грозного всеобщего судьи, а вполне добро желательным, мирным наставником. Есть какая-то особенность в изображении Христа болгарскими живописцами. Если другие библейские персонажи наделены чертами психологической экспрессии, о которой мы говорили выше, то образ Христа изы скан, лиричен, с тонкими чертами лица.

Как на этой иконе, так и на многих других по бокам даны небольшие, иногда миниатюрные изображения святых, отличаю щиеся тонкой проработкой даже незначительных по размеру деталей.

Большой интерес представляет также двусторонняя икона, на одной стороне которой изображены богородица и Иоанн Богослов, а на другой — видения пророков Иезекиила и Аввакума. Эта икона была подарена в 1395 году византийской императри цей Еленой Погановскому монастырю. Икона относится к кругу живописи времен Палеологов, когда стали заметны в трактовке образов черты гуманизма, лиричности, мягкости.

В ранний период болгарского изобразительного искусства, как указывалось, наряду с канонической линией, идущей от Ви зантии, развиваются также местные народные черты. Их можно проследить в миниатюрах так называемого Добрейшева еван гелия (начало XIII в.), хранящегося ныне в Государственной биб лиотеке имени Кирилла и Мефодия в Софии. Эти миниатюры выполнены в декоративном духе преславской расписной кера-

69

мики, фрагменты которой были извлечены из земли при раскоп ках древней болгарской столицы.

Стремление приблизиться к реальной жизни можно усмотреть и в том, что с давних пор болгарские живописцы наряду с биб лейскими персонажами воспроизводят также конкретных людей,

что мы уже видели на примере знаменитых боннских росписей. То же мы можем наблюдать и в росписях крохотного Кремиковского монастыря в окрестностях Софии. По соседству с недавно построенным огромным Кремиковским металлургическим комби натом находится село Кремиковцы, на окраине которого на от рогах невысоких гор и находится этот монастырь. На стенах ма ленькой церкви в довольно свободной реалистической манере уверенной рукой опытного мастера изображен ктитор Радивой

ссемейством, а также митрополит Калевит (1493).

ВБолгарию часто завозились и иконы известных византий ских мастеров. Нередко с них изготовляли копии («Богородица Одигитрия», 1576, Археологический музей), но при этом в дета лях порою проявляется большое своеобразие. Так, Георгий По

бедоносец на иконе 1624 года хотя и держит в руке жезл, но, скорее, похож на мирного пастушка, держащего в руке вышитое полотенце (Церковный историко-археологический музей).

Нельзя не обратить внимания на то, что в собраниях древне

болгарской живописи очень много |

икон, на которых так или |

иначе отображена идея борьбы со |

злом. Это Георгий, Михаил |

или Димитр Победоносцы на коне или и без него, поражающие змия; архангелы, кого-то оберегающие при помощи мечей или копий, и т. д. Особенно много икон с такими изображениями в крипте храма Александра Невского. Эти символические изо бражения были особо популярны, по-видимому, потому, что они намекали на бедственное положение страны под чужеземным игом.

72

Андрея Рублева, написанной почти на двести лет раньше, |

но |

эта болгарская Троица написана несколько суховато, она |

не |

наделена чарующей изысканностью живописи Рублева. |

|

В условиях многовекового оттоманского ига борьба за воз рождение болгарской нации велась также и под флагом утверж дения православия, веры предков. Именно поэтому искусство религиозной живописи, несмотря на все преграды, получает в Болгарии возможно даже большее развитие, чем строительство церквей, для коего требовались к тому же значительные сред

ства, которых по условиям времени могло и не быть.

Начиная с XV III века в Болгарии складывается несколько жи

вописных школ, получивших наименование по местности их воз никновения— Тревенская, Самоковская, Дебырская, Разложская (Банская). Характерно, что нередко живописцами были сами же священники, писавшие иконы для своих церквей (две иконы в Археологическом музее — «Христос-Вседержитель» и «Богоро дица», написанные в 1703 г. священником Николаем из Тетевена). Несмотря на следование определенному шаблону, эти иконы написаны достаточно мастерски.

Эти школы были чисто народным явлением. В их формиро вании большую роль играли также и семейные традиции. Не редко несколько поколений одной и той же семьи занимались живописью. Так, например, из села Доспей, недалеко от города Самокова, из фамилии Зографов происходит целая группа на родных художников, получивших наименование «доспейцев». Только один из них, а именно Станислав Доспевский, получил профессиональное образование в Петербургской Академии художеств. Другой «доспеец», Захарий Зограф , постепенно ото шел от иконописания и считается родоначальником болгарской светской живописи, начавшей развиваться, как уже отмечалось,

с большим запозданием.

73

Эта народная основа, отсутствие академических шаблонов при давали особый характер иконам, хотя они писались на канониче ские темы и под воздействием определенных образцов. Так, например, «Христос благословляющий», написанный в 1798 году «рукой папы Витаны из Трявны», при всей его каноничности на делен какими-то буднично-обыденными чертами (Археологиче

ский музей). Иконописец |

Симеон Цонюв из той |

же Трявны и |

в том же году изобразил |

на иконе св. Николая |

в византийско- |

условном духе, но зато его одежды разукрасил народными узорами (тот же музей).

Светские произведения болгарских живописцев периода Воз рождения относятся к XIX веку, сосредоточены они большей

частью в софийской Национальной галерее, а также в Пловдивской художественной галерее. Это почти исключительно порт реты. Есть что-то общее в этих работах, хотя они писались в раз ное время и разными мастерами. Это живопись реалистическая, она изображает конкретных людей, нередко это автопортреты. Но заметно, что некоторые из авторов этих произведений много занимались иконописными или настенными культовыми изобра жениями. Если для сравнения сопоставить эти работы с русской живописью, то они, скорее, будут созвучны некоторым работам русских мастеров X V III века, когда реалистическое видение мира еще только утверждалось в живописи. В некоторых работах чув ствуется скованность и однообразие поз, движений, заученность приемов.

К числу подобных известных болгарских живописцев относят

ся Захарий Зограф |

(1810— 1853), |

Станислав |

Доспевский (1823— |

|

1877), Христо Цокев (1847— 1883), |

Георгий |

Данчов |

(1841— 1908), |

|

Димитр Добрович |

(1816—1905), Николай Павлович |

(1835— 1894). |

||

Как известно, биографические данные много объясняют в ха рактере творчества того или иного мастера. Поэтому мы