книги из ГПНТБ / Цапенко, М. П. София. Тырново. Пловдив

.pdf

76

Станислав Доспевский подолгу жил в России — в Киеве, Мо скве и Петербурге. В Петербургской Академии художеств он

обучался у профессоров Ф . Бруни и П. Басина. На предложение своих учителей продолжать обучение в Петербурге он отвечает, что должен вернуться на родину и обучать своих соотечествен ников живописи и рисованию. Из России он возвращается пла менным славянофилом. В условиях турецкого господства его попытки открыть у себя на родине школу рисования оказались безуспешными, ибо ислам, как известно, не признавал подобных занятий. Наряду с иконописанием Доспевский пишет много порт ретов выдающихся современников, борцов за национальное осво бождение и просвещение. Он встречался с такими выдающимися личностями, как Василий Левский, Ангел Кынчев и другими. Дос певский был уже русским подданным, когда его за участие в ре волюционном движении турецкие власти заточили вначале в пловдивскую тюрьму, а затем в страшную царьградскую тюрьму Мехтерхане, где он и погиб.

Христо Цокев многие годы провел в одном из афонских мо настырей, где он обучался живописи. Затем он уехал в Россию, вначале в Киев, а затем поступил в Москве в Школу живописи, ваяния и зодчества. В России Цокев прошел основательное и углубленное академическое обучение живописи и рисунка, о чем

свидетельствуют сохранившиеся работы этого периода. Вернув шись в Болгарию, он ряд лет работал преподавателем рисования в габровской гимназии. Наряду с преподавательской работой в Болгарии он занимается портретной живописью; известны че тырнадцать портретов его работы. Писал он и сюжетные картины, оставшиеся, однако, лишь в эскизах, — художник рано умер и

не успел их докончить. Как и все художники Болгарского Воз рождения, писал он и иконы. Христо Цокев по праву считается виднейшим представителем болгарских художников-реалистов

77

XIX века, правдиво и глубоко отражавшим жизнь своего времени. К сожалению, многие его творческие замыслы остались неосу ществленными.

Болгарские художники эпохи Возрождения, как правило, по своим убеждениям были революционными демократами, актив ными деятелями освободительного движения, неутомимыми про светителями. К числу таких передовых борцов, пострадавших за народную свободу, относится и художник Георгий Данчов. Он был другом национального героя и великого патриота Болгарии Василия Невского. За революционную деятельность турецкие власти в 1874 году осуждают его на вечное заточение в адрианопольскую тюрьму. В 1876 году он бежит из этой тюрьмы и перебирается в Россию. За свою беспокойную жизнь он написал много портретов, в том числе выдающихся деятелей Освобож дения: Невского, Раковского, Ботева, Каравелова, Константинова и других. Он не имел академического образования, но благо даря своему таланту создал значительные произведения.

Крупным художником-реалистом был Димитр Добрович, про живший значительную часть своей жизни в Афинах и Риме, где получил художественное образование. В Национальной художе ственной галерее хранится ряд его работ, свидетельствующих о таланте этого выдающегося мастера живописи (портрет жены Рафаэля Чеколи, 1841; автопортрет и др.). Будучи человеком пе

редовых взглядов, Добрович в |

1848 году |

сражался в гвардии |

Гарибальди. |

|

|

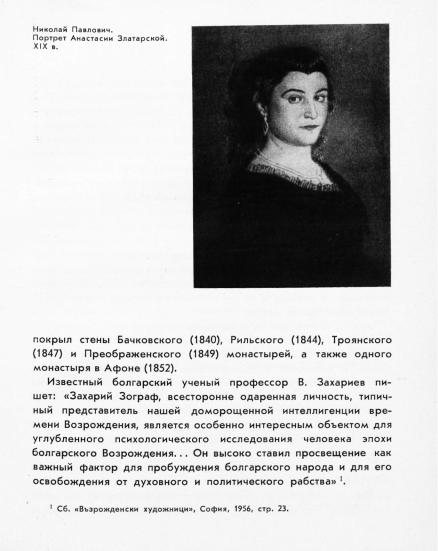

Отличный художник Николай |

Павлович |

получил образование |

в Венской и Мюнхенской художественных академиях. В 1860 году он жил в Одессе. Как участник освободительного движения Бол гарии, в 1867 году турецкими властями был заточен в тюрьму. Известен как исторический живописец, портретист и вообще пропагандист искусства, которому он отводил большую роль в

78

подъеме национального сознания народа и тем самым освобож дения Болгарии от чужеземного гнета. По своим концепциям его историческая живопись может быть причислена к школе ро мантиков. Пожалуй, наиболее значительными его произведения ми являются портреты (Анастасии Златарской, Теофании Павло вич и другие). Писал он и иконы, причем стремился реформиро вать этот вид живописи на более реалистической основе, на сколько это было возможным в этом жанре. Изображенные на его иконах библейские персонажи скорее напоминают жизне радостных полнокровных пейзан, а отнюдь не иссушенные бес плотные фигуры византийского иконописания. В композициях на исторические темы художник прославлял выдающиеся собы тия болгарской истории и тем самым продолжал дело, начатое еще в X V III веке Паисием Хилендарским, о котором мы уже

упоминали.

Кроме живописных работ Павлович успешно занимался гра вюрой («Пленение Ф едора Комнина царем Иваном Асеном II»), Как видим, все художники эпохи Болгарского Возрождения были не только мастерами-живописцами, но также выдающимися патриотами своей страны, активными борцами за национальное освобождение и социальную справедливость. Многие из них связаны с Россией, бывали в ней, учились у известных русских

художников.

В Национальной художественной галерее Софии много залов бывшего царского дворца отведено мастерам изобразительного искусства XX века, вплоть до наших дней. Знакомство с разде лом нового искусства Болгарии производит особенно разитель

ное |

впечатление |

в |

сравнении со |

своеобразным |

искусством |

|||

XIX |

века, в каком-то |

смысле |

сочетавшем |

иконописные приемы |

||||

с |

реалистической |

портретной |

живописью. Мы уже отмечали, что |

|||||

в |

силу особых исторических |

условий |

в |

течение |

одного века |

|||

79

архитектура страны в своеобразном ускоренном темпе прошла развитие стилей, которое в Западной Езропе длилось в течение нескольких столетий. То же самое можно сказать и об изобра зительном искусстве. В течение всего нескольких десятилетий неизмеримо обогащается тематика произведений, художник стал смотреть на мир широко открытыми глазами, его стало интере совать все многообразие жизни; появляется жанровая, бытовая, пейзажная живопись, жгучие социальные проблемы досоциали стической Болгарии в той или иной мере находят свое отражение в произведениях художников.

После революции 1944 года искусство Болгарии стало на путь социалистического реализма, хотя путь этот был далеко не про стым, борьба за принципы подлинно народного искусства про должается и сейчас.

Произведения, выставленные в постоянной экспозиции этого раздела, разные по манере и мастерству, что соответствует об щей направленности искусства данного периода, когда наряду со своеобразием неоклассицизма (работы такого видного скульп тора старшего поколения, как А. Николов — его композиция «Дух и материя», реалистический скульптурный портрет Ивана Вазова и др.) получает развитие и более сложное восприятие мира и соответствующее ему отображение в художественных образах (полотна художника Д . Узунова).

Привлекают внимание тщательно выполненные реалистиче ские работы Ивана Мрквички «Отец Паисий», «Цыганское ве селье» и др.). Его широкоизвестная «Рученица» чем-то напоми нает работы русских передвижников подобного жанрового направления.

Мы не имеем возможности сколько-нибудь подробно гово рить обо всех этих работах, заслуживающих специального рас смотрения. Отметим, однако, что, по нашему мнению, особого

81

Рильский монастырь. Если после осмотра достопримечатель

ностей Софии спросить любого болгарина — что в первую оче редь еще следует посмотреть из произведений болгарского ис

кусства, то вам обязательно скажут: Рильский монастырь. Туда мы и направимся. Он расположен в 120 км на юг от болгарской столицы и насчитывает свыше тысячи лет существования.

В Болгарии довольно много монастырей, но большинство их небольшие. В годы притеснения православия при оттоманском владычестве монастыри устраивались в горных, труднодоступных местах. Наиболее значительными монастырями были Рильский, Банковский, Плаковский, Роженский, Преображенский, Троянский,

Струпецкий и некоторые другие.

Рильский монастырь является самым большим и, пожалуй, самым известным по своей исторической роли и художествен ному значению. В виде особого исключения даже в годы оттоман ского владычества он пользовался некоторыми привилегиями. По преданию, он был основан в X веке отшельником Иваном Рильским. Но сохранившиеся строения монастыря относятся к бо лее позднему времени.

С давних пор этот монастырь поддерживал связь с Россией. Так, в 1558— 1559 годах, т. е. во времена Ивана Грозного, для установления контактов Москву посетили представители мона

стыря. Такие делегации не раз посещали |

Россию и впоследствии |

с целью получения моральной, а то и |

материальной помощи |

в тяжких условиях пребывания Болгарии под оттоманским игом. По возвращении домой эти посланцы распространяли веру в мо гущество России, в то, что «Дядо Иван», т. е. «Дед Иван», как принято было в народе называть Россию, рано или поздно при дет на помощь. Так оно и сталось в XIX веке.

Рильский монастырь находится довольно высоко в горах, в одном из южных ущелий Рильского горного массива. Окружаю-

Рильский монастырь. XIV — XIX вв. Пла

щая природа величественна и сурова, крутые склоны |

покрыты |

||||

дремучими лесами, выше которых |

виднеются альпийские луга, |

||||

а еще выше сверкают |

снега. Здесь |

царит тишина, |

нарушаемая |

||

в глубине ущелий шумом небольших |

горных рек |

и |

родников. |

||

Ущ елье то совсем |

суживается, |

то |

несколько |

расширяется. |

|

Вьется, петляет горная дорога, то поднимается вверх, то спу скается вниз. На одном из таких поворотов перед взорами пут

83

ника вдруг возникает суровая, неприступная громада Рильского монастыря. Вид его необычен; ничего типично монастырского снаружи не видно — ни куполов, ни стройных, устремленных ввысь колоколен, даже приличествующих такому строению кре стов. Одни огромные, гладкие стены без всяких украшений. Вид ны лишь редко расставленные небольшие окна, скорее, похожие на бойницы; никаких свойственных таким строениям возвышаю щихся частей не видно; эти здания не стоят, а «лежат». Наруж ный облик суровый, лаконичный, даже аскетичный.

Но стоит миновать главный вход в виде простой арки, как неожиданно перед нами предстанет картина совершенно проти воположная. Взору открывается сверкающая феерия многоярус ной аркатуры, опоясывающей со всех сторон монастырский двор. Арки бегут и бегут во всех направлениях. Эта подвижная те кучесть архитектурных форм, игра объемов и пространства, уси ливаемая контрастом света и тени, особенно резко восприни

мается здесь, в горных условиях, где |

все окружающее мы ви |

дим как-то стереоскопически, в резко |

очерченных гранях. |

Ощущение богатства архитектуры, ее красочности и наряд ности еще более усиливается благодаря яркому, насыщенному цвету: красная черепичная кровля, белая аркатура арок, темное дерево резных балконов и карнизов. Стоящая посередине мона стырского двора церковь сверху до низу разукрашена белокрас ными полосами, созданными чередованием кладки из красного кирпича и белого камня. Создается восхитительная, своеобразная и незабываемая симфония из объемов, пространства, линий и красок.

Основанный в глубокой древности, Рильский монастырь во время турецкого ига являлся одним из центров просвещения и культуры, очагом неугасающего стремления к развитию нацио нальной культуры, он как бы отражал историческую трагедию