книги из ГПНТБ / Художественная обработка металла в Бурятии [сборник статей]

..pdfприезжавшие из далеких сел Джидинского, Закаменского, Селенгннского районов получали у него необхо димые советы и знания, иногда даже инструменты. Дархан был счастлив, что чеканкой занимаются его дети: сыновья, дочь, отдававшие свой досуг любимому занятию.

Искусство, рожденное жнзныорвходит в души людей, воспитывает чувство красоты, уважения к прошлому у подрастающего поколения. Это искусство живое и дей ственное. И парод с благодарностью вспоминает мастера.

О гсижингинскнх мастсрах-чеканщиках

Под словом «дархаи» раньше понимался мастер па все руки: чеканщик, литейщик, строитель, столяр, рез чик по дереву и художник. Дархапы пользовались у бу рят почетом и уважением. Народ но достоинству оце нивал их мастерство, умение.

Кижингинская долина с давних времен славится своими дарханами — чеканщиками. Большой спрос у населения имели изумительные женские украшения из серебра и золота, ножи, огнива, разнообразные по фор ме курительные трубки с богатым орнаментом, с рисун ками, изображениями диковинных зверей, растений...

В их отделке применялись различные художественные приемы: серебрение, золочение, чернение, эмаль.

Когда берешь в руки тонко звенящую плетеную се ребряную цепочку, она невольно напоминает переливаю щуюся в лучах солнца реку Кижингу, в долине кото рой рождались, жили и творили замечательные ювели ры. Имена многих из них бережно хранит народная намять.

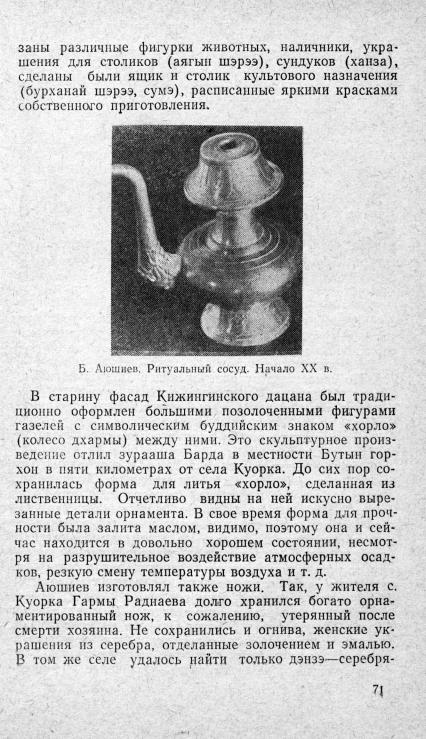

В живописной местности Юкта, расположенной в Верхней Кижинге, жил прославленный мастер Барда Аюшиев, известный в народе как зурааша Барда (от слова «зураха» — рисовать). По словам старожилов, он был высокого роста, худощавый; благодаря трудолю бию пользовался среди одпоулусников большим авто

ритетом. |

Люди, знавшие его, всегда |

подчеркивают: |

|

«Был он |

человеком благородной |

души, |

добрым, отзыв |

чивым |

(ехэ сагаан Ьанаатай Ьайн хун юм йэн даа)». |

||

Талант его раскрылся не только |

в чеканке, литье, но и |

||

в резьбе по дереву, в живописи. |

Руками мастера выре |

||

70

ными принадлежностями на серебряных цепочках, а также золотые и серебряные трубочки (туйба) для во лос, отделанные филигранью. Он, видимо, близко знал другого прославленного чеканщика Шоймпола Очирова

из Удын Шубгэ Заиграевского |

района, обменивался с |

||

ним опытом. |

В Бурятском музее имени Ц. |

Сампилова |

|

хранится нож в серебряной оправе и дэнзэ, |

выполнен |

||

ные Будой Очировым. У этого |

большого мастера учил |

||

ся Цыретор |

Намжилон, его |

племянник, впоследствии |

|

известный в республике чеканщик, перрым из народных мастеров вступивший в Союз художников Бурятии.

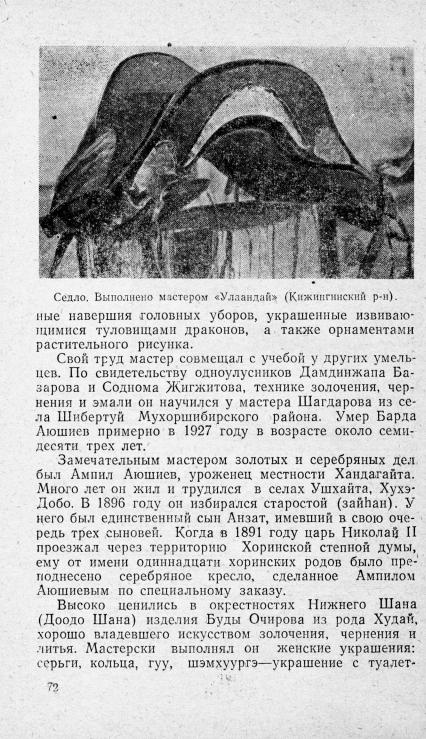

Если Верхняя и Средняя Кижинга славились масте- рами-ювелирами, то Средний Кодун, расположенный в долине реки Кодун, известен был своими мастерамиседелыциками. Выездные мужские и женские седла с се ребряной отделкой были особой гордостью седоков и пользовались большим спросом. Поэтому некоторые дарханы специализировались как седельщики. Они отде лывали деревянные луки, а также чепраки, нагрудники и другие детали сбруи железными пластинками различ ной формы: круглой, трапециевидной, прямоугольной, ук рашали их серебрением с легким гравированием и черневым узором.

В свое время снискали себе добрую славу высоким мастерством изготовления седел братья Буег и Эрдэни Ринчиновы из местности Хара-Шугы, Бадма Улзытуев, Ринчин Санжиев, Жамбал Жамсаранов из местности Улан Бургахан Среднего Кодуна. Буег Ринчинов был еще и художником (зурааша байЬан)1. Работы этих мастеров имели успех на ежегодных ярмарках Агинского дацана, Верхнеудинска и в других местах.

Традиционное искусство чеканки развивалось преем никами и учениками известных мастеров, перенявшими секреты обработки металлов и разнообразные художест венные приемы, необходимые при изготовлении ювелир ных изделий.

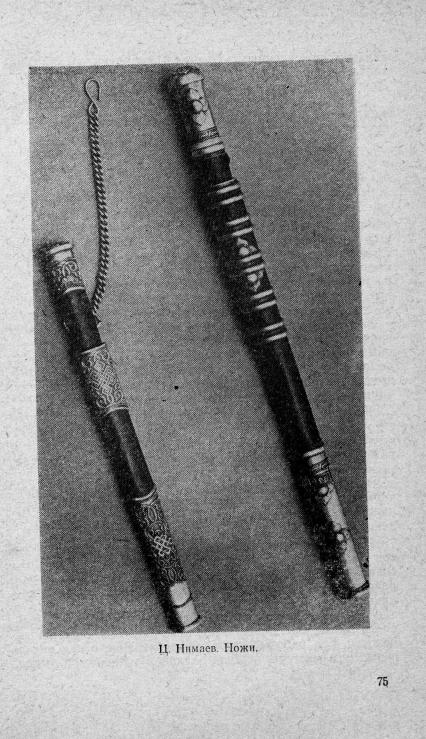

Одним из последователей названных выше чеканщи ков был Цыден Нимаев (некоторые знают его как Дугарнимаева). Он родился в 1900 году в селе Эдэрмэк

1 Сведения о мастерах-седелыциках сообщил их земляк Д. Бачаржабон, в данное время проживающий в Улан-Удэ.

73

Верхней Кижинги, где прожил до семи лет. Затем пе реехал в Хилокский район Читинской области. Там, на железнодорожной станции Бада, он провел свое отро чество и юность. Родители его стремились вырастить единственного сына хорошим и грамотным человеком. Но в то время получить образование было непросто. Детство его прошло среди бедных, по отзывчивых людей, всегда готовых оказать помощь своим друзьям. Такие черты, по словам очевидцев, были присущи и Цыдепу.

Любовь к ремеслу проявилась у него с малых лет. Старожилы помнят, как он смастерил пшлоч, иголку и наперсток (шубгэ, зуу, ^урабша). И так как эти вещи в то время были дефицитными, женщины охотно их поку

пали. |

Любознательного, с |

озорными и |

веселыми гла |

||

зами |

мальчика |

интересовало |

буквально |

все, его руки, |

|

казалось, были |

готовыми |

ко |

всякому |

делу, и он все |

|

время что-нибудь мастерил. Со временем росло умение. Нет прямых сведений о том, у каких мастеров обу чался Пимаев. Но известно, что он некоторое время про живал в Запграевском районе и, конечно, мог знать знаменитого дархана Очирова Шоймпола, от которого, возможно, перенял кое-какие навыки и приемы обра ботки металлов. Кроме того, его родственником был уже упоминавшийся Буда Очиров, так что он, как гово рится, был «из рода дархапов» (дархан угтай хун). Не удивительно, что в своем деле Нимаев достиг высокого мастерства. И когда он соревновался со своим двоюрод ным братом Цыретором Намжиловым, тоже известным

мастером, |

то тот вынужден был признать его превос |

|

ходство |

в |

технике чеканки. |

В работах Нимаева преобладают старинные орнамен |

||

ты. Так, |

нож, который хранится у жителя села Куорки |

|

Гунгара Шагдарова, сделанный по его заказу мастером, имеет серебряную оправу с изображением дракона и че канным растительным узором. В поздних работах Ни маева часто встречается пятиконечная звезда, а также изображение серпа и молота. Такие эмблемы вместе с изображением орнамента «тумэн жаргалан» (крепкое счастье) можно увидеть в ноже, владельцем которого является Бадма Бадуев в селе Кижннга.

Нимаев сам изготовлял чеканы, а также штампы для своих изделий. Все инструменты его остались у Базара Сампилова, который приходился ему родственником ц

74

является его учеником. В доме Самойлова в селе Ушхайта Нимаев жил последние годы и умер. Сын мастера Даша Дугарнимаев работает на ЛВРЗ в Улан-Удэ.

Мастерство одаренных чеканщиков-дарханов из Кижинги по традиции продолжает жить в работах многих других художников в наши дни.

О тункинских мастерах |

|

Тункинская долина — красивейший край |

республи |

ки — может гордиться не только красотой |

природы, |

обилием целебных источников, но и творениями народ ных умельцев. Их искусство имеет давние традиции. Самобытные орнаментальные мотивы в сочетании с ис кусным изображением зверей и птиц на изделиях из се ребра, тонкие красочные узоры из-кожи, ткани, ювелир ные украшения, богатая компоновка цветовых сочетаний на изделиях из меха, — все это бережно несли и несут в своем творчестве народные мастера. Сквозь толщу времени изделия народных умельцев пронесли добрую память о их творцах. Во многих уголках Тункинской долины сохранились прекрасные образцы народного прикладного искусства. Чем неожиданнее находка, тем удивительнее и драгоценнее представляется она.

На берегу бурливой горной речушки Хойтогол, пря мо у самых знаменитых тункинских белков (гольцов) жил замечательный мастер (дархан) Дагба Попов. Его изделия бережно хранятся у родственников. Богатая рельефная чеканка в сочетании с литьем придает мону ментальность его работам. Два его произведения — нож и огниво — были представлены на зональной выставке народных умельцев, посвященной 100-летию со дня рож дения В. И. Ленина.

В Торах творил другой замечательный дархан Лоп- сон-Намжил (фамилия его, к сожалению, не выяснена). Выполненный им комплект женских украшений из сереб ра и коралла говорит о нем как о большом мастере че канки.

Чеканщик Хубарак Манзарханович Ошоров из мест ности Елоты славился мастерством плетения серебряных цепочек. Его работы дают представление о нем как о грамотном мастере, хорошо знающем технологию литья.

7G

Его работа дэизэ (украшение па женском головном убо ре) филигранно топкого исполнения.

Говоря о литье, нельзя не упомянуть о стременах, от литых мастерамн-лнтейщнками У. Хартаевым и Д. Таряшиповым из местности Убэлзон-Муган. В их работах встречаются элементы тонкого и одновременно сложного литья. Есть стремена, изготовленные этими мастерами из польского серебра, очень сложного по технологии из готовления металла для того времени.

Высокого мастерства достигали тупкинские умельцы в изготовлении верховых седел, которые удобны при езде в горной местности благодаря высоким лукам п приподнятой спинке. Фамилия одного из мастеров по из готовлению седел известна—это Дупзен Соктоев из мест ности Тагархай. Он умел делать и отличные уздечки.

Но тункинские народные умельцы были славны не только как мастера по металлу. Известен в Тунке ныне здравствующий резчик по дереву Пурбо Гомбоевпч Дамнянов из Кырена. Художественной резьбой он зани мается в свободное время. В его умелых руках оживает обыкновенное дерево. Вырезанные им звери и домашние животные исполнены, благодаря ого таланту, поэзии сказочности. Его работа «Гуран» (косуля) экспонирова лась на зональной выставке народных умельцев, и по сетители подолгу задерживались у изящной, как будто прилегшей в тени лесного куста косули, с приподнятой головой, увенчанной тонкими рогами.

Среди работ тункинских мастеров есть и произведе ния старой мастерицы Убаши Шойдоковны Дунцаевой: декоративный ковер «Таар» размером 3,5X1,75 м, вы полненный ручным ткачеством из конских волос. Цве товая гамма этого ковра необыкновенна. Переход тонов гармоничен, плавен на протяжении всей площади ковра: от белого к коричневому с обратным посветлением. Для изготовления ковра понадобился конский волос шести мастей. Для подбора такого материала требуется нема ло времени. А потом— длительная выделка ковра. Мно го труда и художественного такта вложено в эту работу-- замечательное произведение национального искусства.

Об одном из интереснейших мастеров Гатыпе Садаевиче Базарове следует говорить особо.

77

Мастер Г. С. Базаров

Дед Шойнхор был искусным плотником и столяром. Все дни он проводил за верстаком. Его собственный дом, рамы и столы у соседей были сделаны его руками. Изделия деда Шойнхора нравились и ламам. И они старались заполучить в дацан лучшие их образцы. Во время работы старик не замечал, как внимательно и пристально следили за его движениями глазенки внука Гатыпа, как восхищался мальчик, когда простая дере вяшка из рук деда выходила резной ножкой от шэрээ (столика).

Старик был строгим. Он не доверял никому своих инструментов, не разрешал даже притрагиваться, тем более несмышленому, по его мнению, внуку. Внуку же, напротив, очень хотелось что-нибудь самому сделать, смастерить. И был он характера упрямого. Он подбирал

усоседей сломанные ковшики, ведерки, чайники и нес их

ксебе во двор. Спозаранку, выходя чистить коровью станку, он прихватывал с собой тайком от взрослых дедовские желанные инструменты и погружался увлечен

но, как дед, в свою «работу». Там, в плохо освещенном хотоне, мальчишка «чинил» втихомолку днища пузатых чайников и старых ведер. Затем, научившись паять, он сделал, казалось бы, немудреную вещь — хурабша (наперсток). Но это было верхом мальчишеского искус ства, победой его характера, первой заявкой на мастера. И тогда сердитый дед Шойнхор открыл в своем любо знательном внуке маленького мастера-дархапа и подумал про себя: «Однако из этого хубупа толк выйдет. Будет из него мастер, добрый мастер». Внуку, конечно, он ни чего не сказал, но с тех нор его рабочие инструменты стали и инструментами Гатыпа.

Дед Шойнхор был его первым наставником. Побыло бы уместно, прослеживая творческие линии в его родо словной, упомянуть и о его родном дяде Шойжонимс. Биография этого мастера любопытна. Он был лама (гэбшэ) и в дацане пользовался славой зурачииа. Он рисовал бурхаиов как для дацана, так и для частных лиц. Краски (масляные, золотые, серебряные и т. д.), которыми пользовался художник, большей частью завозились из Китая, Монголии и других стран Востока. Благодаря умению художника изображения получались красочные, очень интенсивные в цвете и надолго сохранялись. Шой-

78