книги из ГПНТБ / Смирнов, Д. Н. Автоматическое регулирование процессов очистки сточных и природных вод

.pdf

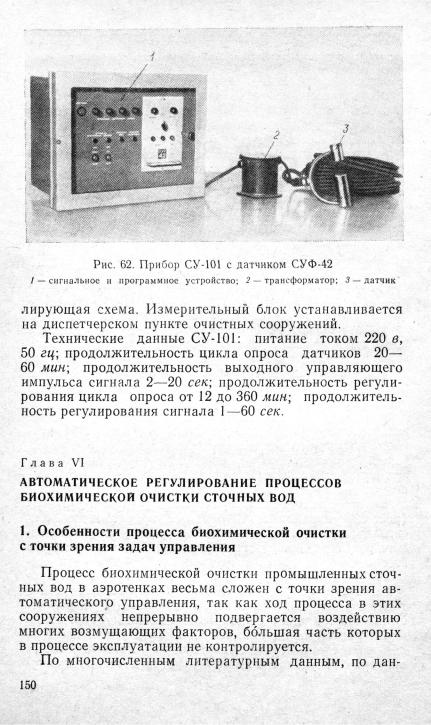

ным лабораторий действующих станций биохимической очистки, а также по данным, полученным автором, был проведен статистический анализ диапазонов и частот из менения основных возмущающих параметров процесса: концентрации органических веществ в поступающих сточных водах, их расхода и температуры воды (рис.63). Анализ показал, что эти параметры изменяются в широ-

6 ) со,

0,3R

0,2 |

|

0,2 |

0,1 |

|

0,1 |

|

|

|

*м ««а |

Й: |

» я й |

Рис. 63. Гистограммы распределения среднесуточной БГЖб в исходной сточной воде станций биохимиче ской очистки

а — поступающей сточной воды: / — Невинномысского хими ческого комбината; / / — Киришского нефтеперерабатывающе го завода; // / — г. Плоешти; IV — Братского лесопромышлен

ного комплекса; 6 — очищенной воды: |

/—Невинномысского |

химического комбината; / / — Братского |

лесопромышленного |

комплекса |

|

15}

ких пределах и со значительными скоростями. Между тем ни при исследованиях, ни при проектировании соо ружений биохимической очистки не учитывается измене ние параметров очищенной воды под влиянием этих воз мущений. В результате недостаточной и запаздывающей информации о ходе процесса и отсутствия эффективных средств управления процесс биохимической очистки про текает часто не в оптимальных режимах, что влечет за собой снижение производительности дорогостоящих очи стных установок или ухудшает качество очистки.

Для повышения эффективности работы очистных со оружений следует непрерывно измерять основные возму щающие параметры и параметры состояния процесса, кроме того, необходима система автоматического управ ления (САУ), позволяющая оперативно вмешиваться в ход процесса. С целью создания таких САУ за последнее время у нас и за рубежом ведется изучение процесса биохимической очистки как объекта автоматического ре гулирования, исследуются возможности и разрабатыва ется аппаратура для непрерывного измерения основных параметров. Аппаратура, которой мы располагаем в на стоящее время, описана в главе V.

Синтез САУ может быть рационально выполнен лишь

с учетом свойств |

неуправляемого объекта. Это приводит |

к необходимости |

изучать структурно-функциональные |

свойства объекта, прежде чем приступать непосредствен но к его управлению. Наиболее полно структурно-функ циональные свойства объекта могут быть изучены с по мощью математической модели. Можно отметить три основных направления, используемых в математическом моделировании технологических процессов. При анали тическом методе математическая модель строится на ос новании всестороннего исследования механизма процес са и составляется из уравнений материальных и теплово го балансов для каждой фазы процесса, а также из уравнений, отражающих влияние гидродинамических факторов и кинетики реакций для каждого компонента. При этом необходимо учитывать коэффициенты диффу

зии, теплообмена, |

кинетические константы |

реакций и |

т. п. Для определения этих коэффициентов |

требуется |

|

комплекс сложных |

и точных лабораторных и промыш |

|

ленных исследований. |

|

|

Математическая модель может быть синтезирована также экспериментальными методами. В этом случае,

152

пользуясь методами современной математической ста тистики, находят формальное математическое описание

процесса в условиях, когда теория процесса |

разработа |

на недостаточно и аналитическое описание |

его невоз |

можно или затруднено. Это новый кибернетический под ход к задаче: исследователь устанавливает функцио нальные связи между входными и выходными парамет рами процесса, абстрагируясь от сложных и плохо изу ченных явлений, происходящих в процессе. Кроме того, существует третий метод составления математических описаний — экспериментально-аналитический, упроща ющий задачу определения численных значений парамет ров уравнений статики и динамики процесса. В этом слу чае исходные уравнения составляются на основе анали за процессов, наблюдаемых в объекте, а численные зна чения параметров этих уравнений определяются по экс периментальным данным, полученным непосредственно на объекте.

Ввиду большого разнообразия промышленных сточ ных вод и технологических схем их обработки экспери ментально-аналитический подход к составлению матема тических описаний значительно облегчает внедрение в практику методов интенсификации и автоматизации про цесса биохимической очистки. Кроме того, эти методы наиболее легко используются для корректировки пара метров САУ при использовании АВМ и ЦВМ в контуре управления. Экспериментально-аналитический подход к составлению математического описания процесса био химической очистки частично освещен в литературе [61,49].

Как уже указывалось, в настоящее время имеется значительное количество технологических схем процес са биохимической очистки, каждая из которых отлича ется числом ступеней аэрации, наличием или отсутстви ем регенерации активного ила, способами ввода в со оружения сточной воды и возвратного ила, направлени

ем |

потока иловой смеси, степенью очистки, нагрузками |

на |

активный ил и др. Обязательными элементами почти |

всех схем являются насосные станции возвратного ила, воздуходувные станции (механические аэраторы) и др.

Рассматривая методы управления процессом очистки, следует отметить воздействия, которыми можно восполь зоваться для построения САУ:

1) управление расходом возвратного ила с целью

153

поддержания постоянной концентрации активного ила в аэротенке или постоянной органической нагрузки на ил;

2)управление расходом воздуха таким образом, что бы поддержать заданную концентрацию растворенного кислорода во всем объеме аэротенка;

3)управление расходом выводимого из системы ак тивного ила для поддержания возраста или постоянным;

4)изменение соотношения объемов аэротенка и реге нератора (при сохранении постоянства их суммарного объема) с целью оптимальной регенерации ила;

5)распределение расхода поступающих сточных вод между параллельно работающими аэротенками;

6)поддержание оптимального значения рН воды, по ступающей в аэротенк;

7)управление расходом ила, выпускаемого из от стойников, чтобы поддержать в них оптимальной уро

вень ила и изменять его в зависимости от концентрации и расхода иловой смеси, мутности очищенной отстоенной воды, а также илового индекса.

Для выполнения перечисленных задач целесообразно, на наш взгляд, проектировать соответствующее количе ство локальных САР для каждого параметра в отдель ности или для нескольких вместе, когда нужно поддер живать заданное соотношение между ними. Локальные САР следует проектировать с таким расчетом, чтобы в дальнейшем иметь возможность автоматически или ди станционно изменять уставки задатчиков регуляторов локальных САР по данным вычислительного устройства. В вычислительное устройство должна поступать инфор мация о состоянии регулируемых технологических пара метров процесса биохимической очистки и о состоянии водоема, принимающего очищенные стоки (рис.64) [12].

В настоящее время не представляется возможным осуществить такую САУ из-за отсутствия промышлен ных средств контроля параметров процесса биохимиче ской очистки. Имеющихся средств для измерения рас ходов, концентрации растворенного кислорода и уровня ила в отстойниках недостаточно. Экспресс-измерители ХПК сточных вод или содержания в них органического углерода в настоящее время еще не нашли применения в системах управления. В связи с этим из локальных САР (см. рис. 64) для практической реализации могут быть рекомендованы лишь САР концентрации раство ренного кислорода в аэротенках и САР уровня ила во

154

вторичных отстойниках. Целесообразность первых САР вызвана, с одной стороны, необходимостью поддержания во всем объеме аэротенка концентрации растворенного кислорода, превышающей минимально допустимую, с другой стороны, возможностью экономии электроэнер гии за счет регулирования воздуходувок. Целесообраз-

|

|

Система |

|

|

|

контроля |

|

ЗозЬрптный ил |

|

состояние |

|

—&-&-\-А |

САР |

Шотона, |

|

принимаю |

|||

|

чоотноше- |

||

1 |

щего сточ |

||

- * - @ - J H * V |

ные 6оды |

||

Сточная Ыа |

|

САР |

|

цроАняилойь торичных отстойниках

возду*

на

'•т

J 1чэ

Us?

Рис. 64. Блок-схема |

процесса биохимической |

очистки |

в |

аэротенке |

|||

/ — измеритель |

величины |

рН |

на выходе; |

2 —то же, |

на входе; 3— измеритель |

||

температуры; |

4 — датчики концентрации |

растворенного кислорода; 5 — датчик |

|||||

концентрации |

активного |

ила; |

6 — датчик |

скорости потребления |

кислорода ак |

||

тивным илом |

(проточный респирометр); |

7 — датчик |

концентрации |

загрязнений |

|||

в поступающей сточной воде; |

8 — то же, в выходящей сточной воде; 9— прибо |

||||||

ры качественного контроля; |

10 — датчик |

мутности; |

// — датчики |

уровня осев |

|||

|

шего ила; |

12 — датчик илового индекса |

|

|

|||

ность вторых САР вызвана возможностью уменьшения количества взвешенных веществ в очищенной воде и уменьшения затрат электроэнергии за счет перекачки более уплотненного ила.

Наиболее совершенны САР, построенные по проек там фирмы «Омниум д'ассенизман» в городах Коломб, Ле Ман, Орлеан, Ашер I I I во Франции (рис. 65, а). Ре гулирование в этих системах осуществляется по двум па-

15S

раметрам: количеству поступающих сточных вод и кон центрации растворенного кислорода в иловой смеси в аэротенке /. Сигнал от датчика расхода 3 и датчика растворенного кислорода 2 поступает на вычислительное

|

~У Сжатый Sotfur |

Ствчнаи |

Очищений! |

Иода и |

|

|

15 |

4 4 I I |

4 I |

|

7 S |

5 |

4-4- |

иый ил

I |

1 — Щ |

|

|

' |

I , |

|

Рис. 65. САР |

блока |

«аэротенк-отстойник» |

по |

|||

|

разным |

параметрам |

|

|

||

а — по |

расходу |

сточной |

воды |

и концентрации |

02 ; |

|

6 |

— по ХПК |

и концентрации |

активного |

ила |

|

|

устройство 4. При этом сигнал от расходомера сточной воды поступает непрерывно и суммируется, а сигнал от измерителя концентрации растворенного кислорода — периодически с заранее заданным интервалом. Вычисли-

156

тельное устройство, следуя заложенной программе, па основании приращений концентрации растворенного кис лорода и количества сточных вод определяет количество поступивших органических загрязнений и прирост ак тивного ила в результате процесса очистки. Регулирую щее устройство управляет подачей воздуха от воздухо дувки 5 для поддержания концентрации кислорода при

мерно |

1—2 |

мг/л, а также клапаном |

7 сброса избыточно |

го ила |

из |

вторичного отстойника 6. |

При регулировании |

концентрации активного ила в аэротенке САР стремится сохранить нагрузку на активный ил по органическому загрязнению .на одном уровне. Авторы САР считают, что таким образом обеспечивается наилучшая очистка воды. Однако выполнение этого условия не всегда обес печивает минимум загрязнений на выходе.

Эта САР имеет следующие недостатки:

1) жестко фиксированное в вычислительном устрой стве соотношение между приращением концентрации растворенного кислорода и количеством поступивших за грязнений; указанное соотношение (и все вычисляемые на его основе параметры) будет изменяться вместе с суточными флуктуациями качественного состава вод;

2)возможность ошибочных действий системы при за грязнении сточных вод, поступающих на станцию аэра ции, поверхностно-активными веществами; концентрация растворенного кислорода изменится не вследствие дыха тельного метаболизма активного ила, а из-за изменения условий массопередачи из пузырьков воздуха в иловую смесь;

3)отсутствие приборов, измеряющих концентрацию активного ила;

4) применение только для регулирования процесса в аэротенках полного смешения, количество которых не велико.

Такие недостатки отсутствуют у САР (рис. 65,6), ко торая оборудована приборами, измеряющими концент рацию органических загрязнений (по ХПК) в поступаю щей сточной воде и концентрацию активного ила. САР состоит из трех отдельных систем: регулирования кон центрации растворенного кислорода, регулирования на грузки на активный ил и регулирования возврата ила.

Регулятор 12 САР концентрации растворенного кис лорода воздействует на заслонку 13 на воздуховоде аэротенка 15 для поддержания во всем объеме иловой сме-

157

си заданной концентрации растворенного кислорода, из меряемой датчиком 14.

САР нагрузки на активный ил действует таким об разом, чтобы соотношение между количеством загрязне ний, поступающих в аэротенки, и количеством возврат ного ила оставалось постоянным. Сигнал от датчиков концентрации органических загрязнений 10 и расхода сточной воды / / перемножается блоком умножения 9 и подается на вход в регулятор соотношения 2. Сюда же подаются сигналы от датчиков концентрации активного ила 5 и расхода возвратного ила 6, перемноженные бло ком умножения 4. Заданная величина органической на грузки для обеспечения нормального режима работы вторичных отстойников корректируется по величине кон центрации активного ила функциональным преобразова телем 3. Регулятор соотношения воздействует на насос 7 возвратного ила.

САР возврата ила действует таким образом, чтобы общая масса ила в аэротенках и отстойниках 16 остава лась постоянной. Сигналы от датчиков расходов сточной воды 11 и избыточного ила 8, концентрации активного ила 5 и блоков умножения 4 и 9 поступают в вычисли тельное устройство /, которое рассчитывает массу актив ного ила, находящегося в системе очистки. Вычислитель ное устройство воздействует на насос 7 избыточного ила. Предусмотрена блокировка, запрещающая сброс избы точного ила при поступлении концентрированных сточ ных вод.

2. Синтез систем автоматического регулирования

кислородного режима аэротенков

Для нормальной работы САР концентрации раство ренного кислорода необходимо правильно выбрать точ ки измерения этого параметра и место установки датчи ка-анализатора растворенного кислорода. Согласно про веденным исследованиям рациональнее всего устанав ливать датчик в иловой смеси со стороны аэротенка, не имеющей аэраторов. При установке датчика над аэрато рами на измеряемый сигнал (концентрацию растворен ного кислорода) накладываются шумы, вызванные виб рацией датчика и колебаниями скорости восходящего по тока иловой смеси. Шумы обусловливают колебания

158

измеряемого значения концентрации Относительно истин ной величины и могут вызвать неправильное срабатыва ние САР. При установке датчика в проточной кювете, например для последовательного контроля одним датчи ком концентрации растворенного кислорода в несколь ких аэротенках, надо избегать длинных трубопроводов, чтобы исключить снижение концентрации вследствие по требления растворенного кислорода активным илом. Место установки датчика следует выбирать также с уче том распределения концентрации растворенного кисло рода по длине аэротенка, которое зависит в основном от количества и химического состава сточных вод, расхо да воздуха, изменения интенсивности аэрации по длине аэротенка и технологической схемы процесса.

Процесс очистки сточных вод аэрацией с активным илом можно разделить на четыре основных вида: 1) в аэротенках-вытеснителях без регенераторов; 2) в аэро- тенках-вытеснителях с регенераторами; 3) в аэротенкахсмесителях; 4) в аэротенках с рассредоточенным впус ком сточных вод.

Изменение скорости потребления кислорода по длине аэротенка и соответствующее изменение концентрации растворенного кислорода может быть выявлено расчетом (при известных законе и скорости окисления сточной во ды и известной гидродинамической модели потоков) или экспериментально (на основе усреднения концентраций растворенного кислорода, измеренных в разных аэротен ках). Очевидно, что в аэротенках с полным смешением приборы можно располагать в любом месте. В аэротен ках с продольным движением иловой смеси нагрузки возникают в первой трети (половине) аэротенка, следо вательно в этой части и наблюдаются наибольшие коле бания концентраций растворенного кислорода.

Экспериментальные наблюдения распределения кон центрации растворенного кислорода по длине аэротенка при различных нагрузках предопределяют надежный выбор точек измерения.

Проведенные автором экспериментальные исследова ния аэротенков-вытеснителей с убывающей интенсивно стью аэрации показали, что датчик-анализатор концент рации растворенного кислорода необходимо устанавли вать на глубине около 0,5 м от поверхности воды и на расстоянии примерно 0,2 полной длины от начала аэро тенка. Продольные и поперечные профили концентрации

159