Атлас_редких_болезней_2016_2_е_издание

.pdf

ЛАНГЕРГАНСОКЛЕТОЧНЫЙ ГИСТИОЦИТОЗ

(LANGERHANS CELL HISTIOCYTOSIS)

МКБ-10: D76.0; ОМIМ 604856

Определение. Лангергансоклеточный гистиоцитоз — пролиферация дендритных мононуклеарных клеток с диффузной или локальной инфильтрацией органов.

Синонимы: гистиоцитоз Х.

Вструктуре гистиоцитоза Х различают и болезнь Хенда–Шюллера–Крисчена,

иболезнь Леттерера–Сиве, и эозинофильную гранулему, или болезнь Таратынова, которые характеризуются накоплением и/или пролиферацией в очагах поражения клеток с характеристиками эпидермальных гистиоцитов — клеток Лангерганса.

В1987 г. историческое название «Гистиоцитоз Х» было заменено термином «Гистиоцитоз из клеток Лангерганса», т.к. последний отражает гистогенетическое происхождение клеток, составляющих морфологическую и патофизиологическую основу болезни. После принятия ВОЗ новой классификации опухолевых заболеваний кроветворной и лимфоидной системы патология классифицируется как «Лангергансоклеточный гистиоцитоз».

Эпидемиология. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса — редкое заболевание, в детском возрасте встречается с частотой 3–4 случая на 1 млн детского населения в год, у взрослых — еще реже, с частотой, не превышающей 1:560000. Соотношение полов: M1: Ж1, злокачественный гистиоцитоз у мужчин встречается чаще.

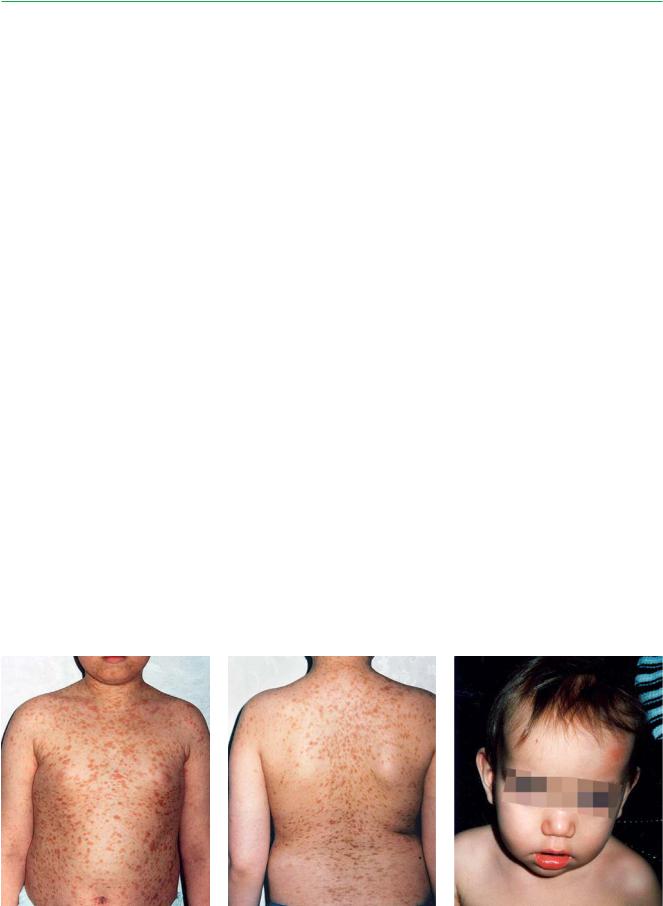

Внешний вид |

Внешний вид девочки К., 4 года, |

ребенка (икте- |

(экзофтальм, иктеричность склер, сухие |

ричность кожи, |

ломкие волосы, себорейный дерматит, |

гепатомегалия) |

западение верхней губы справа, |

|

вследствие отсутствия зубов) |

Этиология, патогенез.

Неизвестны. Обсуждаются иммунопатологическая и опухолевая природа заболевания. В пользу иммунопатологической природы свидетельствует высокая частота спонтанных ремиссий, низкая летальность (15% у детей, 3% у взрослых), отсутствие хромосомных аномалий в клетках из очагов поражения; в пользу опухолевой природы — клональный характер пролиферации клеток Лангерганса в очагах пора-

360

Лангергансоклеточный гистиоцитоз

жения. В патогенезе разнообразных клинических и морфологических проявлений болезни ведущая роль отводится цитокинам, которые продуцируются Т лимфоцитами и клетками Лангерганса в очагах поражения и опосредуют локальное накопление клеток воспалительного инфильтрата (эозинофилы, макрофаги, гигантские многоядерные клетки), разрушение и восстановление окружающих нормальных тканей.

Клинические проявления определяют классификацию и соответствующую объему поражения степень прогноза.

•Моносистемный лангергансоклеточный гистиоцитоз:

—одноочаговое поражение костей скелета;

—многоочаговое поражение костей скелета;

—изолированное поражение кожи;

—поражение одной или нескольких групп лимфатических узлов.

•Полисистемный лангергансоклеточный гистиоцитоз:

—без дисфункции жизненно важных органов;

—с дисфункцией жизненно важных органов.

Степень прогноза зависит от клинической формы.

•0-я степень — локальное поражение 1 кости без органной дисфункции.

•1-я степень — изолированное поражение не более чем одной системы органов (наиболее часто — костной) без органной дисфункции.

•2-я степень — поражение более чем одной системы без органной дисфункции.

•3-я степень — поражение более чем одной системы и наличие органных дисфункций со сто-

роны костного мозга (инфильтрация гистиоцитами, тромбоцитопения менее 100 тыс./мкл); печени (гипербилирубинемия); легких (дыхательная недостаточность); центральной нервной системы (неврологическая симп-

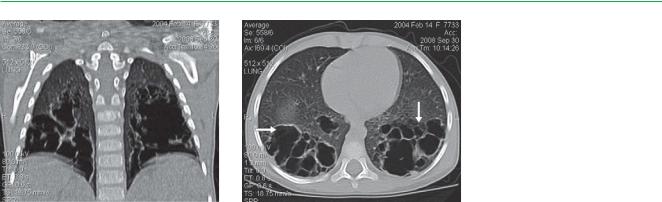

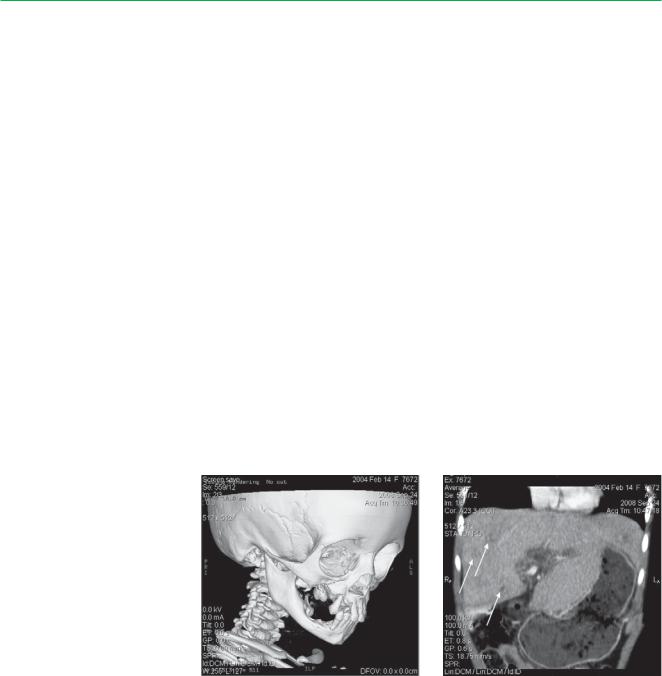

Компьютерная томография лицевого черепа больной К., 4 года. В костях

лицевого скелета определяются множественные очаги деструкции различной формы и размеров с четкими неровными контурами, без склероза по периферии (признак, характерный для гистиоцитоза). Выраженные деструктивные изменения наблюдаются в области

альвеолярных отростков верхней челюсти, телах нижней челюсти и клиновидной кости, височной кости в области нижнечелюстной ямки слева

На серии компьютерных томограмм органов брюшной полости печень увеличена в размерах, преимущественно

за счет левой доли (левая доля 82 мм, правая доля 84 мм),

сбугристыми контурами, структура паренхимы печени диффузно неоднородная,

сналичием множественных крупных узлов (указано стрелками) размерами до 30–35 мм. В воротах печени

отмечаются множественные лимфатические узлы размерами 9 6 мм

361