Основным фактором, определяющим жизнедеятельность организма ребенка, его нормальное развитие и состояние здоровья является питание. Возрастная категория выбрана не случайно, потому что именно подростки являются категорией риска по различным заболеваниям, и в тоже время это наиболее «гибкая» группа детей, поддающаяся коррекции путем гигиенического нормирования.

Организм подростка отличается от взрослого активным ростом и развитием, высокими показателями окислительно-восстановительных процессов, высокими энергетическими затратами. В подростковый период завершается формирование скелета, происходит гормональная перестройка, в нервной системе происходят существенные изменения, связанные с обучением. Поэтому для обеспечения таких функций необходимо постоянно получать пищевые вещества определенного количества и качества.

Минеральные вещества требуются организму в небольших количествах, но их дефицит или отсутствие в пище существенно влияет на течение основных биохимических процессов, приводит к развитию тяжелых заболеваний. Такие вещества подразделяются на две группы: макро- и микроэлементы. Отличие состоит в том, что потребность человека в макроэлементах составляет от нескольких граммов до несколько миллиграммов в день, а в микроэлементах - в десятки раз меньше. Приведем примеры макроэлементов: кальций, фосфор, магний, калий, натрий, хлор и сера, а также микроэлементов: железо, медь, цинк, йод, фтор, марганец и др. В основном, источником минеральных веществ являются пищевые продукты, лишь хлорид натрия употребляется в виде поваренной соли. Разнообразное питание с использованием в достаточном количестве всех групп продуктов питания позволяет полностью обеспечить организм минеральными веществами.

Минеральные вещества, встречающиеся в пищевых продуктах, можно разделить на две группы.

Макроэлементы — минеральные вещества, содержащиеся в пищевых продуктах в значительных количествах. Основными макроэлементами в продуктах питания человека являются кальций, фосфор, магний, натрий, хлор, калий, сера.

Микроэлементы — минеральные вещества, содержащиеся в пищевых продуктах в очень малых количествах. К ним относятся: железо, кобальт, медь, йод, фтор, цинк, марганец, бром, алюминий, силиций, хром, никель, литий и др.

Высокое содержание в продуктах кальция, калия и натрия определяет их щелочную ориентацию (молочные продукты, овощи, фрукты, ягоды, бобовые), а мясо, рыба, яйца, хлеб, крупы, содержащие фосфор, серу и хлор -кислую.

В зависимости от содержания минеральных веществ в организме человека и потребности в них также различают микроэлементы и макроэлементы. За исключением кальция, фосфора, железа и йода организм человека не располагает запасами минеральных элементов. Эти элементы незаменимы, так как не образуются в организме.

Каждый из минеральных элементов имеет определенное функциональное значение.

Макроэлементы

Кальций входит в состав минерального компонента костной ткани — оксиапатита, микрокристаллы которого образуют жесткую структуру костной ткани, выполняющей защитно-опорную функцию. Кальций придает стабильность клеточным мембранам — наружной оболочке клеток; обеспечивает прочность межклеточных связей. Кальций необходим для нормальной возбудимости нервной системы и сократимости мышц, является важнейшим компонентом свертывающей системы крови.

Всасывание кальция происходит в тонкой кишке с участием особых транспортных механизмов, обеспечивающих возможность его переноса из просвета кишечника в кровоток. При этом всасывание кальция зависит от обеспеченности организма витамином D, который необходим для нормального функционирования систем транспорта кальция в тонкой кишке.

Кальций относится к трудноусвояемым минеральным элементам, что обусловлено его содержанием в пищевых продуктах совместно с другими минеральными компонентами — фосфором, магнием, а также с белками и жирами. Всасыванию кальция способствуют белки пищи, лимонная кислота и лактоза (молочный сахар). К факторам, затрудняющим всасывание кальция и способным нарушить его утилизацию, относится избыточное содержание в пище фитиновой кислоты (ею богаты рожь, пшеница, овес и пищевые продукты, полученные из этих злаков), фосфатов (продукты с очень высоким содержанием фосфора: шоколад, икра, мясо, рыба морская), жиров, щавелевой кислоты (некоторые овощи, фрукты).

Основными источниками кальция являются молоко и молочные продукты, яичные желтки, овощи, фрукты.

Фосфор участвует в построении всех клеточных элементов организма человека, особенно костной и мозговой тканей, участвует в процессах обмена белков, жиров и углеводов. Фосфор незаменим в деятельности мозга, скелетной и сердечной мускулатуры, в образовании ряда гормонов и ферментов.

Основными источниками фосфора служат молочные продукты, особенно сыры, а также яйца, рыба, мясо, бобовые.

Магний принимает участие в процессах углеводного, белкового и фосфорного обмена. Соединения магния обладают антиспастическими и сосудорасширяющими свойствами, понижают возбудимость центральной нервной системы, а также усиливают желчеотделение и моторную деятельность кишечника.

Основными источниками магния в питании являются хлеб (особенно грубого помола), крупы, бобовые.

Натрий необходим для протекания процессов внутриклеточного и межклеточного обмена, для обеспечения электролитного и кислотно-щелочного равновесия. Известно, что увеличение содержания в пище хлористого натрия (поваренной соли) ведет к задержке воды в организме и отекам. Пищевые продукты, особенно растительные, бедны натрием. Поступление натрия в организм в основном осуществляется за счет поваренной соли, добавляемой к пище.

Хлор играет важную роль в жизнедеятельности человеческого организма, особенно в регуляции водного обмена. Хлориды являются источником образования железами желудка соляной кислоты. В пищевых продуктах, особенно растительных, хлор содержится в незначительных количествах. У человека потребность в хлоридах удовлетворяется в основном за счет поваренной соли, добавляемой к пище.

Калий участвует в ферментативных процессах организма. Калий является преимущественно внутриклеточным ионом. Взаимодействие его с внеклеточными ионами натрия имеет большое значение в регуляции водного обмена. Организм очень чувствителен к уменьшению концентрации калия в крови (гипокалиемия). Оно вызывает сонливость, мышечную слабость, потерю аппетита, тошноту, рвоту, уменьшение мочеотделения, расширение сердца, нарушение сердечного ритма, снижение кровяного давления и другие изменения. Источником калия в пище являются в основном продукты растительного происхождения: хлеб, бобовые, картофель, капуста, морковь, фрукты. Максимальное содержание калия — в кондитерских изделиях, какао, миндале, земляных орехах (арахисе), изюме, кураге, черносливе.

Сера входит в состав некоторых аминокислот — основного структурного материала для синтеза белков, ферментов, гормонов (инсулина), витаминов (В1). Она играет важную роль в процессах окисления и восстановления, а также в обезвреживании токсических продуктов обмена путем образования с ними в печени неядовитых химических соединений. Источником серы в пище служат мясо, рыба, сыры, яйца, бобовые, хлеб, крупы.

Микроэлементы

Железо является составной частью гемоглобина, сложных железо-белковых комплексов и ряда ферментов, усиливающих процессы дыхания в клетках. Железо стимулирует кроветворение.

Основным источником железа служат зерновые продукты, бобовые, яйца, творог, печень. В овощах, фруктах, ягодах железа сравнительно мало, но они служат ценным источником этого минерала, так как содержащееся в них железо легко усваивается организмом человека.

Всасыванию железа из пищевых продуктов способствуют лимонная и аскорбиновая кислоты и фруктоза, которые содержатся во фруктах, ягодах, соках. Так, при питье фруктового сока увеличивается усвоение железа из яиц и хлеба. В зерновых и бобовых продуктах и некоторых овощах содержатся фосфаты, фитины и щавелевая кислота, препятствующие всасыванию железа. При добавлении мяса или рыбы к этим продуктам усвоение железа улучшается, при добавлении молочных продуктов

— не меняется, при добавлении яиц — ухудшается. Подавляет усвоение железа крепкий чай.

Кобальт - неизменная составляющая растительных и животных организмов. Он оказывает существенное влияние на процессы кроветворения. Это воздействие кобальта наиболее ярко выражено при достаточно высоком содержании в организме железа и меди. Кобальт активирует ряд ферментов, усиливает синтез белков, участвует в выработке витамина В12 и в образовании инсулина. Содержание кобальта в различных пищевых продуктах незначительно. Однако обычно смешанные пищевые рационы вполне удовлетворяют потребность организма в кобальте. Кобальт содержится в незначительных количествах в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах, картофеле, воде. Более богаты кобальтом печень, почки, свекла, горох, земляника, клубника.

Медь входит в состав окислительных ферментов, участвующих в тканевом дыхании, в обмене белков, жиров и углеводов. Она влияет на функциональное состояние печени, щитовидной и других эндокринных желез, на иммунные процессы.

Йод участвует в образовании гормона щитовидной железы — тироксина. При недостаточном поступлении в организм йода нарушаются функции щитовидной железы, а впоследствии меняется и ее структура — вплоть до развития так называемого эндемического зоба. В организм йод поступает с пищей, водой и воздухом, однако он присутствует в них в очень небольших количествах. Больше всего йода содержится в морской воде, в растительных и животных продуктах моря.

Фтор – участвует в костеобразовании, формировании твердых тканей зубов и зубной эмали. Фтор поступает в организм человека в основном с питьевой водой. Оптимальной концентрацией фтора в питьевой воде является 0,5-1,2 мг на литр. При значительном снижении его уровня в воде (менее 0,5 мг на литр) развиваются явления недостаточности фтора, выражающиеся в резком учащении заболеваний зубным кариесом. В целях профилактики в соответствующих случаях фторирование питьевой воды с доведением содержания в ней фтора до 0,7-1,2мг на литр

Цинк содержится во всех органах и тканях человека. Наибольшая его концентрация выявлена в клетках поджелудочной железы, вырабатывающих гормон инсулин. Цинк участвует также в жировом, белковом и витаминном обмене, в процессах кроветворения и синтезе ряда гормонов.

Обычный набор пищевых продуктов, включающий достаточное количество овощей, фруктов, хлеба и молока, удовлетворяет потребности организма человека во всех необходимых ему минеральных веществах.

Минеральные вещества участвуют в пластических процессах организма - формировании и построении тканей, особенно костной, в водно-солевом обмене, поддержании кислотно-щелочного равновесия, осмотического давления крови, обеспечивают протекание многих ферментативных процессов.

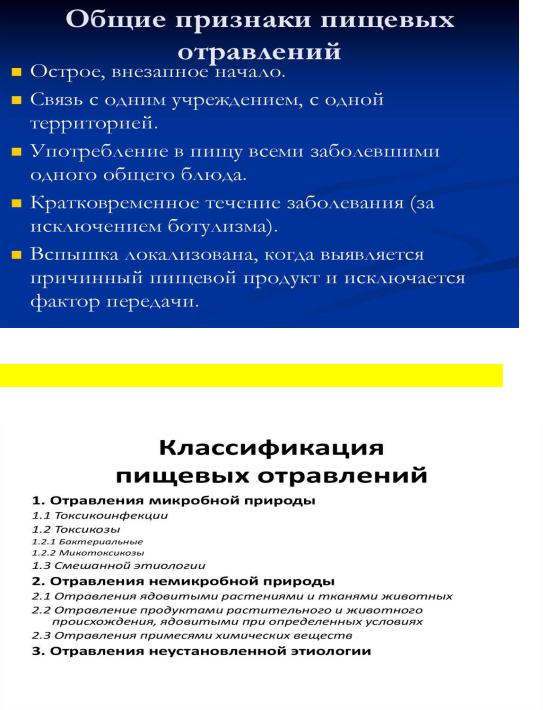

47. Определение пищевых отравлений. Отличительные особенности пищевых отравлений. Общие признаки пищевых отравлений. Общие клинические симптомы.

Пищевые отравления - острые, редко - хронические заболевания, возникающие в результате употребления пищи, массивно обсемененной микроорганизмами

определенного вида или содержащей токсичные для организма вещества микробной или немикробной природы.

Пищевые отравления объединяются рядом признаков:

•внезапное острое начало с коротким инкубационным периодом;

•каждый случай пищевого отравления связан с употреблением какого-то одного вида пищевого продукта;

•вне зависимости от этиологии пищевые отравления не передаются от больного человека здоровому.

К пищевым отравлениям не относятся заболевания, вызванные преднамеренным введением в пищу какого-либо яда с целью убийства, самоубийства, алкогольное опьянение. Не являются пищевыми

отравлениями случаи ошибочного использования в быту какого-либо ядовитого вещества вместо пищевого, пищевые аллергии и

гипервитаминозы.

Отличительными особенностями пищевых отравлений, позволившими выделить их в самостоятельную группу заболеваний, являются: - массовость (2 и более случаев); - внезапность (среди полного здоровья); - связь с приемом пищи; - отсутствие контагиозности.

Клинические проявления отравлений чаще носят характер расстройств желудочнокишечного тракта(боли в животе, рвота, нарушения стула, общее недомогание). Однако в ряде случаев эти симптомы отсутствуют (при ботулизме, отравлении соединениями свинца и пр.) В случаях длительного потребления пищевых продуктов, содержащих вредные вещества, пищевые отравления могут протекать и по типу хронических заболеваний.

Симптомы пищевого отравления сходны с

симптомами пищевой токсикоинфекции.

Основные признаки, свидетельствующие об

отравлении, таковы:

•тошнота, рвота

•боль в животе

•диарея (стул до 10-15 раз в сутки)

•повышенная (37,5-39оC) температура тела

•тахикардия (учащенное сердцебиение)

•пониженное артериальное давление

°• обморок

• судороги мышц.

48. Современная классификация пищевых отравлений.

49. Токсикоинфекции. Определение. Общая характеристика: микроорганизмы, источники возбудителей, механизм передачи, путь передачи и пищевые продукты, факторы передачи, действующий фактор. Клинико-эпидемиологические особенности токсикоинфекций. Условия, необходимые для возникновения токсикоинфекции. Профилактика.

Пищевая токсикоинфекция – пищевое отравление, возникает при приеме внутрь недоброкачественных (инфицированных) продуктов животного происхождения (мясо, рыба, колбасные изделия, мясные и рыбные консервы, молоко и изделия из него и.т.д).

Мясо, рыба могут инфицироваться еще при жизнедеятельности, но наиболее часто это происходит в процессе приготовления пищи и и неправильного хранения пищевых продуктов.

Источник возбудителя - чаще всего люди, занимающиеся приготовлением пищи, иногда животные – больные или здоровые бактерионосители.

Возбудители:

Они вызываются группой микробов: стафилококками, стрептококками, сальмонеллами, шигеллами, условно – патогенными микроорганизмами. Все они выделяют сильнейшие отравляющие вещества, которые попадают в кровь, разносятся по всему организму.

Путь передачи: алиментарный (употребление недоброкачественной или сомнительного качества пищи).

Внезапность и массовость заболеваний среди лиц, употреблявших эту же пищу

Сезонность: разное время года, но чаще всего летом и осенью

Факторами передачи при пищевой токсикоинфекции стафилококковой природы зачастую является молоко, молочные продукты, кремы и другие кондитерские изделия. Протей и клостридии хорошо размножаются в продуктах с высоким содержанием животного белка (мясо, рыба, колбасы, молоко).

Пищевые токсикоинфекции представляют особую группу инфекционных заболеваний, поражающих преимущественно органы желудочно-кишечного тракта.

Клиника:

-инкубационный период составляет обычно 4-8ч. реже растягивается до 20-24ч;

-признаки гастроэнтерита (рвота, понос, спастические боли в животе и.т.д)

-из общих симптомов возможно головная боль, незначительное повышение температуры, слабость;

-продолжительность заболевания 1-3 дня.

Для пищевых токсикоинфекций необходимы следующие условия:

инфицированность пищевого продукта соответствующими микробами

недостаточная термическая обработка

нарушение условий хранения

Профилактика:

1.Соблюдение технологии приготовления, хранения и реализации пищевых продуктов.

2.Строгое соблюдение правил личной гигиены и санитарного режима пищевого предприятия.

3.дезинфекция оборудования и инвентаря, борьба с насекомыми и грызунами.