- •Оглавление

- •Глава 1. Наблюдение в психологии 7

- •Глава 2. Методики наблюдения 40

- •Глава 3. Наблюдательность как профессионально важное

- •1.1. Роль наблюдения в развитии психологии

- •1.2. Характеристика наблюдения и его видов

- •Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и поведении (социальный самоконтроль)

- •1.3. Упражнения

- •Глава 2

- •2.1. Методики формализованного наблюдения

- •Методика наблюдения

- •Методика экспертной оценки невербального поведения личности

- •При психологическом обследовании (для детей от 6 до 15 лет)

- •Шкала оценок для измерения реактивности ученика

- •Карта наблюдений Стотта

- •Карта наблюдений

- •Методика наблюдения за процессом решения задач учащимися

- •1. Пространственное сближение

- •2. Тактильный контакт

- •3. Выразительные движения

- •2.2. Неформализованное наблюдение

- •2.3. Упражнения

- •Глава 3

- •3.1. Понятие о наблюдательности

- •3.2. Индивидуальные особенности наблюдательности

- •3.3. Система упражнений для развития наблюдательности

- •Проведение занятия

- •Проведение занятия

- •Проведение занятия

- •Задачи дисциплины:

- •Текущая аттестация качества

- •Основное содержание

- •Тема 1. Поведение и наблюдение

- •Тема 2. Наблюдение в деятельности специалистов в системе «человек—человек»

- •Тема 3. Техника наблюдений

- •Тема 4. Методики наблюдения и их анализ

- •Тема 5. Обработка результатов наблюдений

- •Тема 6. Наблюдательность как свойство человека

- •Тема 7. Единство перцептивного, понятийного и эмпатийного компонентов наблюдательности

- •Основные понятия курса

- •Литература

При психологическом обследовании (для детей от 6 до 15 лет)

( Черны В., Комарик Т. Компендиум психодиагностических методов. — Братислава, 1988.-Т. 2.-С. 215-216)

При создании схемы наблюдения авторы исходили из требования создать пособие, которое бы объединило и упростило систему наблюдения и беседы. Исходными моментами служили анализ хода обычного психологического обследования, выбор психологических понятий и терминов, ознакомление с научной литературой и схемами похожего типа. Схема содержит понятия, относящиеся к определенным проявлениям поведения ребенка и его характеристикам. Задача психолога — отметить характерные для ребенка особенности.

Основой схемы наблюдения является бланк, состоящий из следующих частей:

прямое наблюдение;

производные характеристики;

темы для беседы.

Первая часть бланка касается данных, полученных в процессе наблюдения, и содержит следующие характеристики ребенка:

Соматотип, походка, лицо, мимика и пантомимика, кожа, зубы, ги гиена, косметика, одежда.

Характеристики речи — голос, темп, разговорчивость, произноше ние, словарь, вербальные реакции.

Общая подвижность — быстрота, точность, целенаправленность, напряженность, нарушение подвижности.

Социальное поведение — установление контакта, изменения пове дения по ходу обследования, общественные навыки и вежливость,

качественные показатели социального поведения (относящиеся к проявлениям доминантности, агрессии, субмиссии и аффилиации).

Настроение — эйфория, беззаботность, счастье, ровное настроение, серьезное настроение; изменчивость настроения под влиянием внеш них факторов.

Поведение в ситуации решения задач (теста) — отношение к зада ниям, рабочие навыки, внимательность.

Признаки невротической напряженности — движения рук, грима сы, кусание ногтей; потение, дрожание рук и т. д.

Вторая часть бланка содержит перечень важных свойств личности. Здесь на основании всех данных о ребенке воспроизводятся его личностные характеристики. Эта часть содержит категории: темперамент, свойства характера, волевые свойства и отношение к труду, социальная реактивность, отношение к взрослым, отношение к себе, семейная обстановка.

В третьей части приведены темы для беседы: симптом, семья, родители, квартира, включенность семьи, школа, учеба (успеваемость), учителя, одноклассники, домашняя подготовка, домашние обязанности, времяпрепровождение, самооценка, сон, еда, состояние здоровья, опасения, страх, ситуации нагрузки.

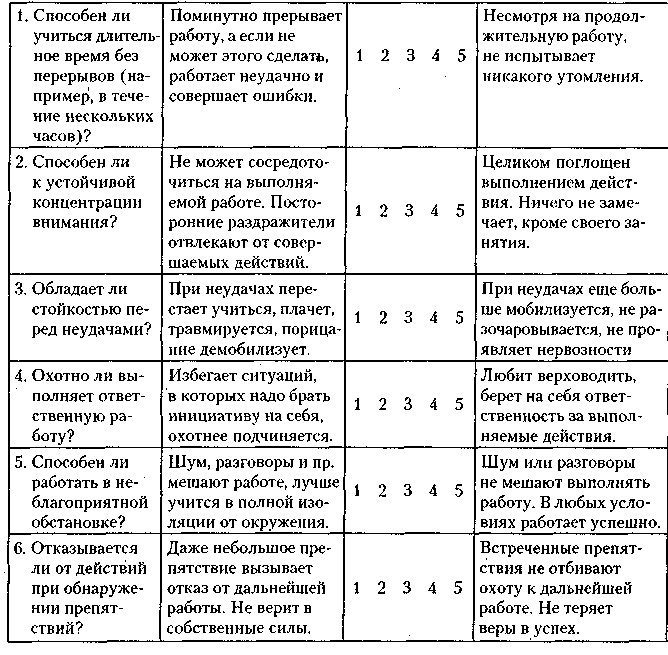

Шкала оценок для измерения реактивности ученика

(Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии / Пер. с польск. — М.: Прогресс, 1982. - С. 157-160)

Для построения шкалы оценок использовалась ранее разработанная автором схема наблюдения. Шкала, примененная М. Гроднер и позволяющая измерять 12 типов поведения по девятибалльной системе, была подвергнута дальнейшей модификации и в последнем варианте сведена к 10 различным типам поведения в разных ситуациях, считающихся особенно важными для диагноза реактивности. Каждый из этих типов оценивается по пятибалльной системе. Поэтому ученик может получить максимум 50 баллов, минимум — 10. При этом уровень реактивности тем ниже, чем большее число баллов получает испытуемый. Это сделано для облегчения восприятия количественных результатов. Итак, число 50 свидетельствует о минимальной реактивности, 10 — 0 максимальной.

Приведем шкалу оценок вместе с краткой инструкцией, позволяющей читателю попытаться применить ее для своих целей.

Инструкция. Определите по пятибалльной шкале интенсивность каждого из названных свойств поведения ученика. При оценке следует исходить из конкретных, наблюдаемых форм и способов поведения.

Цифра 1 — наименьшая интенсивность данного свойства (полное отсутствие). Например, оценивая такое свойство, как энергичность выполняемых движений, цифру 1 обведем кружком, если наблюдаемые движения ученика совсем лишены энергичности.

Цифра 5 — самая высокая интенсивность данного свойства (явное обладание данным свойством; например, движения ученика очень , энергичны).

Цифра 3 — средняя оценка, означает умеренную интенсивность данного свойства.

Выбранную цифру обведите кружком. После оценки всех десяти категорий поведения, что потребует (в зависимости от возможностей и условий наблюдения, частоты контактов с учеником) различных затрат времени, суммируйте полученные результаты.

Схема наблюдения за проявлениями интереса, внимания учащихся на уроке

(Викулов А. В. Выразительные движения учащихся и их психологическая классификация: Дис... канд. психол. наук. — Л., 1986.-С. 94)

Зона лоб—брови:

сведение — опущение бровей,

поднятие бровей.

Зона глаз:

увеличение — уменьшение глазной щели,

поднятие верхнего века, понижение тонуса верхнего века,

характер взгляда (зрительные оси пересекаются на самом пред мете или сходятся за пределами предмета),

направление взгляда (в сторону, в лицо, в глаза),

напряженность взгляда.

Зона от основания носа до подбородка:

изменения уголков рта (оттянуты—опущены),

тонус рта,

размер ротовой щели (рот закрыт, полуоткрыт, открыт).

Зона головы:

лицевая обращенность ученика к предмету (увеличение—умень шение); в фиксированной системе координат: полная, неполная, отсут ствует лицеаая обращенность,

изменения положения головы по горизонтали (влево, вправо), по вертикали (поднята, опущена),

способы фиксации головы через опору на руку.

Зона шеи:

• изменение тонуса шеи (связано с изменением положения головы йо вертикали и горизонтали, с наличием или отсутствием опор).

Зона туловища:

изменения положения туловища по отношению к предмету,

обращенность плоскости туловища к предмету в относительной и фиксированной системе координат (аналогично лицевой обращен ности).

Зона рук:

тонус левой и правой кистей рук (сжата, растопырена, непроиз вольный контакт с партой, другими предметами),

движения, являющиеся средствами самовоздействия, самости муляции: автоконтакты кистей рук, автоконтакты руки с другими час тями тела.

Зона ног:

изменение тонуса ног;

смена позиции ног.