- •Часть 1

- •2. Содержание дисциплины

- •2.1. Требования Государственного образовательного стандарта по специальности « «Организация производства и предпринимательства в апк» к содержанию дисциплины

- •1.Цели и задачи дисциплины

- •3. Требования к уровню освоения содержания

- •5.3. Разделы дисциплины и виды занятий а) очная форма обучения

- •2. Задачи науки :

- •2. Задачи науки :

- •1.Отсутствие системы сквозного хозяйственного расчета – в разрезе каждого подразделения отраслей

- •4. Модернизировать систему кормопроизводства , приобрести кормозаготовительный комплекс ( 8 млн. Руб. Финнляндия )

- •Треб, га

- •Операция , работа

- •Анализ продаж шкурок по «Зверохозяйство Ульяновское»

- •Состав и размеры издержек производства на продукцию звероводства – шкурки

- •1. Увеличить поголовье свиней ( свиноматок и др ) и производство мяса и поросят для увеличения денежной выручки.

- •Рационы кормления песцов маточного стада в разные физиологические периоды, г на 100 ккал

- •Рекомендуемые нормы кормления взрослых холостых зверей

- •1. Проведение разового откорма животных ( к.Р.С.) в размере 10 голов, здесь требуется меньшие затраты -177,0 т.Руб., при этом сохраняется поголовье лисиц.

- •2.Обеспечить расширение поголовья свиноматок до 100 голов, их откорм, и продажу поросят на мясо с затратами – 2,9 млн.Руб., то есть потребуется кредит на покупку кормов, ремонтных свинок.

- •3.Восстановить выращивание и откорм кроликов на мясо. Для этого требуются затраты – 294,0 т.Руб., что несколько больше, чем например на откорм 10 голов крупного рогатого скота.

- •4.Что касается покупки и откорма 180 голов молодняка крупного рогатого скота в течение года, то это наиболее кредитоемкий вариант.

- •1. Высокоинтенсивное капиталоемкое…..

- •1. Составление бизнес-планов атп(рм) , оформление арендно-коммерческих договоров на коммерческие услуги

- •2. Выбор специализации атп(рм) , комплекса услуг

- •3.Расчет вида , формы, систем размеров оплаты труда , премий и пр.

- •Глава 19 . Риск и выбор стратегии в предпринимательстве ,

- •1.Эффективность работы предприятия

- •1.Резюме

- •1.Резюме

- •1.Ремаркетинг(усиление спроса)

- •2.Демаркетинг(уменьшение спроса)

- •3. Синхромаркетинг( рост доходов и рост спроса )

- •4. Стимулирующий маркетинг и др.

4. Модернизировать систему кормопроизводства , приобрести кормозаготовительный комплекс ( 8 млн. Руб. Финнляндия )

5.Заменить часть отечественного оборудования или полностью на импортное ( Установка доения коров : «Европараллель» - 8 -10 млн. руб. и др.)

6.Открыть лабораторию по качеству продукции ( 5 млн. руб. и бол.)

7.Заменить часть транспорта по доставке молока на импортное(молоковозы « Скания» и др.)

8.Модернизировать технологию приготовления кормов(кормоцех)

9.Провести реконструкцию здания , его модернизацию с учетом нового оборудования , включая установки микроклимата( 2 млн. руб.)

10.Провести переподготовку кадров – специалистов и рабочих( 1 человек – тыс. руб.)

11.Пересмотреть систему , формы и виды оплаты труда работников

комплекса ( не ниже ведущих отраслей энергокомплекса )

12. Реорганизовать систему учета на комплексе с применением программы :

Бухучет « 1 С – 8» и ПЭВМ ( 0, 6 – 0,8 млн. руб.)

13.Провести процедуры аттестации , сертификации , лицензирования продукции комплекса

14.Составить «Бизнес-план-экспорт молочного комплекса »

На первом этапе можно организовать при молочных (мясных) комплексах откорм небольших групп молочного молодняка ( в возрасте до 180 дней – в отдельных секциях , помещениях – от 30-50 до 100 и более голов – в два потока – цикла по 180 дней в течение года , со среднесуточным приростом до 1000-1100 граммов на базе полноценного рациона с выпойкой молока ( а не заменителя ) до 180-200 литров и до 200 литров обрата , обеспечением зеленой массой – до 20-30 кг, сеном – до 2-3 кг , корнеплодами и др . цена молодой телятины на экспорт – до 10 долларов и выше , выход мяса от 100 голов телят за два цикла 4400 кг , выручка в валюте – от 44 до 50 тыс. долларов – на первом этапе.

Экспорт молока и молочной продукции ,как более фондоемкой и валютоемкой продукции ( одна нетель – 3000 долларов ) – на втором этапе – на базе обновления и модернизации оборудования комплексов и молочных цехов переработки , создании лабораторных комплексов для контроля качества продукции – молока , мяса .

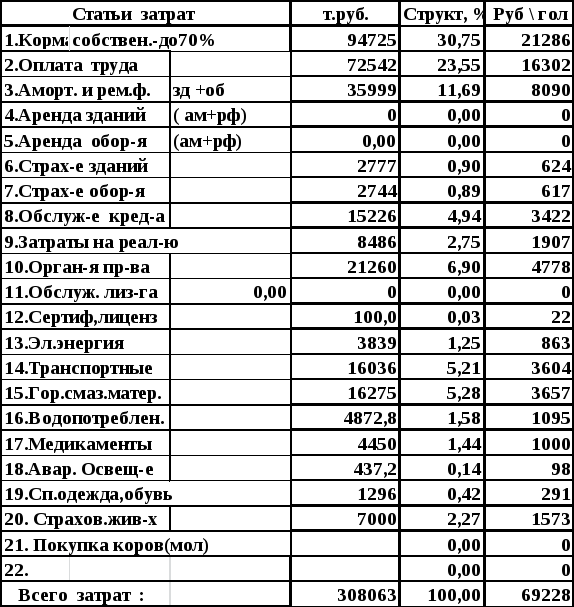

Таблица 4

Расчет затрат на производство молока

на молочном комплексе – 400 гол.

Гл.8 (24). Организация отрасли свиноводства

Свиноводство – одна из ведущих отраслей животноводства , основной продукт отрасли – мясо свиней , частично – продажа поросят , племенного молодняка : ремонтных свинок , хрячков .

Ранее – до 1991 г. , в Ульяновской области насчитывалось до 540 т. голов свиней , в том числе у населения только 57 т. гол.,производство свинины составляло до 65 т. тонн.(ж.м.) , в убойной массе до 36 т тонн в год.

Молодняк поросят продавался в хозяйства населения – от 1 до 3-5 и более поросят на одно хозяйство- для откорма на мясо . При этом домашние хозяйства в сельской местности обеспечивались зернофуражом , комбикормом по льготным ценам из кормовых ресурсов колхозов , совхозов .

Вместе с тем , за счет средств государства в ряде районов области строились свинокомплексы с поголовьем до 6 – 12 т. голов ( колхоз « Родина» Новомалыклинского района ) , однако снабжались они кормами недостаточно , с большим дефицитом , их проектная мощность по производству мяса полностью не обеспечивалась . В дальнейшем они передавались на баланс местных сельхозпредприятий – колхозов , совхозов и обеспечивались кормами за их счет .

По видам специализации в хозяйствах выделялись небольшие откормочные свинофермы в хозяйствах – на 100-200-300 голов молодняка , маточные свинофермы – на 50-100 свиноматок ,плюс хряки – производители – до 10-20 голов , содержались они в отдельных секциях , в специальных станках –СОС-Ф-35, ОСМ-60Б , групповых станках -ОСГ-Ф-1.

Племенные фермы и племзаводы , племенные репродукторы , товарные фермы – два основных направления специализации отрасли .

Для раздачи кормов применялись кормораздатчики : КСП-Ф-0,8 Ф, КУС-Ф-2, КТС-Ф-15 , на базе Т-16 и др. Снабжение холодной водой обеспечивалось из местных линий водопровода , частью – из артезианских скважин , в помещениях частично применялись групповые поилки с подогревом воды АГК- 4 Б , для удаления навоза применялись ТСН- 160 Б , ШУС-Ф-1 , КСН-Ф-100 .

Для обогрева поросят в станках , секциях , применялись установки –ИКУФ-2М , теплогенераторы , тепловентиляторы и др.

На небольших фермах применялся в основном ручной труд , доставка кормов осуществлялась с помощью тракторов МТЗ -82, Т-16, конного транспорта .

Число рабочих на свинофермах рассчитывается с применением норм обслуживания , например 22 свиноматки на одного рабочего - по справочнику , на откорме свиней – до 100-200-300 голов с учетом вида , состава и количества средств механизации .

Ранее свиноводство в предприятиях области сочеталось со скотоводством , было либо основной отраслью , либо дополнительной , а скотоводство основной отраслью.

В сельскохозяйственных предприятиях оборот стада свиней осуществлялось по принципам полного шлейфа : доля основных свиноматок – до 8% , доля ремонтных свиноматок – до 16% , доля хряков-производителей и ремонтных хрячков – до 3% , поросята 2-4 месяца – 11%, откормочное поголовье – хрячки , отбракованнные свиноматки и другие - до 64 % . однако к 2000 г. потенциал отрасли свиноводства был утрачен .

Такая же структура практически существовала на крупных откормочных свинокомплексах , в которых фактически действовала схема самовосстановления структуры стада по всему видовому составу , покупка части поросят для откорма – на стороне , в других хозяйствах , частью в свиноводческих племрепродукторах , но только частично .

К 2000 г. в предприятиях осталось по 1- 2 свинофермы – в первом варианте это группа свиноматок - 50-75 – 100 голов , с частью хряков 5-10 голов , с группой подсосных поросят от 0 – до 2-х месяцев , которые далее направлялись в группу откорма и сдавались на мясо .

В других хозяйствах – во втором варианте - оставалось только откормочное поголовье свиней – на мясо – 100-200 голов ( или более ) . В племенных хозяйствах и племенных репродукторах поголовье свиней было практически утрачено ( в счет долгов ) .

Во многих хозяйствах была утрачена и кормовая база и для скотоводства и для свиноводства , сохранилось только зернопроизвод-ство .

Слабый потенциал свиноводства , резкое уменьшение производства мяса свиней , неполноценное кормление ,отсутствие цехов переработки – на 500 – 1000 – 1500 кг \ смену , не позволяют этой отрасли до сих пор обеспечивать продажу части продукции на экспорт – мяса свиней и мясопродукции – консервов , окороков и др. То есть конкурентоспо-собность отрасли не адекватна рыночным условиям

В последние годы началось восстановление отрасли за счет строительства новых свинокомплексов – на 3000-6000 голов и более , по федеральным и региональным программам развития мясного скотоводства , свиноводства , особенно птицеводства.

Однако сохранение и развитие зернопроизводства в области – до 600-800 тыс. га посева зерновых в перспективе , то есть сбора до 1 млн. тонн зерна позволяет в ближайшие годы восстановить –поэтапно – поголовье отрасли до 400 т. голов и более , обеспечить на втором-третьем этапе производство и продажу продукции на экспорт , то есть , развивать отрасль свиноводства как валютоформирующую - в экспортоориен-тированном направлении .

Для организации экспорта продукции отрасли необходимо выделить средства и провести следующие мероприятия :

Изучить мировые рынки мяса свиней , цены , спрос.

Изучить международные стандарты на мясо свиней , продукты

переработки

Приобрести часть молодняка – поросят для откорма , ремонтный молодняк , свиноматок , хряков – производителей – в других регионах РФ , часть за рубежом , что потребует выделения валютных ресурсов для этой отрасли .

Восстановить и модернизировать систему кормопроизводства , производство комбикормов , зернофуража , восстановить кормоцеха , использовать потенциал кормозаготовительного комплекса в кооперации с другими хозяйствами ( 8 млн. руб. Финнляндия )- для 2-3 отраслей животноводства .

Обеспечить каждый комплекс ,ферму собственными кормовыми угодьями – бесплатно , с выдачей актов на землевладение , землепользование .

5.Обустроить свинокомплексы с учетом требований ВТО , заменить , часть отечественного оборудования или полностью на импортное 6.Открыть лабораторию по качеству продукции – для отраслей животноводства , включая свиноводства ( 5 млн. руб. и бол.)

7.Провести переподготовку кадров – специалистов и рабочих( 1 человек – тыс. руб.)

8.Пересмотреть систему , формы и виды оплаты труда работников

ферм и комплексов ( не ниже зарплаты ведущих отраслей энергокомплекса )

В структуре поголовья и комплексов отрасли свиноводства целесообразно обеспечить строительство так же 1- 2 молочных и мясных комплексов для обеспечения молоком и говядиной работников отрасли , столовых , буфетов , для продажи и др.

Обеспечить в отрасли строительство цехов переработки ( колбасных – стоимость от 10 млн. руб.) – один цех на 3- 5- 10 свинокомплексов .

11. Реорганизовать систему учета на комплексе с применением программы :Бухучет « 1 С – 8» и ПЭВМ ( 0, 6 – 0,8 млн. руб.)

12.Провести процедуры аттестации , сертификации , лицензирования продукции свинокомплексов.

13. Модернизировать , пересмотреть концепцию и стратегию оплаты труда коллективов ферм и комплексов в свиноводстве .

14Составить «Бизнес-план-экспорт продукции свиноводства » на один год – в первом варианте , на 3-5 -10 лет – во втором варианте .

15. Обеспечить участие предприятий имеющих свиноводство , свинокомплексы , свинофермы – как соучредителей в создании , формировании агрокорпораций в районах области .

Гл. 9 ( 24) . Развитие птицеводства как экспортоориентированной , валютоформирующей отрасли .

К 1991 г. в Ульяновской области , в отрасли птицеводства насчитывалось до 5 млн. голов , в том числе кур-несушек – до 1,5 млн. голов. Производство яйца составляло – до 586 млн. шт. , мясо птицы – до 10 т . тонн , потребность населения – не менее 40 т. тонн.

Основной производитель – 11 хозяйств «Птицепрома» , в т.ч. только одна бройлерная птицефабрика «Мелекесская» - на 3 млн. бройлеров .

Кроме того , почти во всех колхозах и совхозах имелись небольшие птицефермы – до 3000- 5000 голов кур-несушек , в домашних хозяйствах населения было до 20- 50 кур , для них часть хозяйств продавала зернофураж – по льготным ценам , их мясо и яйцо частью шло на собственные нужды , частью продавалось на местных и ближайших рынках по невысоким ценам , например ,на мясо птицы ниже , чем на говядину и свинину на 30-50 руб\кг против 150-200 руб\кг.

Экспортом продукции птицефабрики практически не занимались , в том числе из-за низкой конкурентоспособности .

В перспективе птицефабрики в более оптимальном варианте следовало и следует строить в каждом районе по 1-2 ПТФ , не менее трети из них – бройлерные , целесообразно сразу же для них выделять бесплатно – из резервов районов – необходимые земельные ресурсы для кормопроизводства , закреплять – оформлять землю актами на землевладение . Или сразу же строить их на землях с.-х. кооперативов , имеющих свою землю , свое кормопроизводство , с передачей на баланс этих кооперативов или других предприятий .

Основным недостатком ПТФ системы «Птицепрома» было слабая база для производства кормов , в первую очередь зернофуража , так как каждой птицефабрике выделялось по акту землевладения не более 500 га кормовых угодий , причем они изымались( отрезались ) из земель ближайших хозяйств – совхозов , колхозов. На этих 500 га в основном производились зеленые корма – для производства витаминной травяной муки .

Основными же поставщиками зерна для птицефабрик были как раз ближайшие колхозы и совхозы , в которых отрасли животноводства сами и всегда испытывали дефицит зернофуража и комбикормов .

Программа строительства в каждом районе области комбикормовых заводов так и не была выполнена к 1991- 2000 г.г. и позднее . Поэтому зерно , комбикорма для птицефабрик часто ввозились из других регионов РФ ( Казахстана и др . ) .

Вместе с тем каждая ПТФ имела свой элеватор , кормоцех , свой транспорт , свой ремонтно-строительный цех , свою лабораторию контроля качества кормов и продукции - как отдельный комплекс – в составе 3- 5 человек , свой инкубаторный комплекс .

Персонал специалистов , рабочих в основном набирался из ближайших хозяйств ,

Помещения – корпуса для содержания птицы – кур-несушек имели самый полный в животноводстве механизированный комплекс – по кормлению и кормоприготовлению , навозоудалению , водообеспечению , сбору яиц , микроклимату , свой цех по переработки мяса птицы , яиц птицы , в каждом корпусе работало всего два человека – птицевод- оператор и помощник птицевода .

В ПТФ имеются отделы бухгалтерии , плановый , технологический и др. В организационной схеме птицефабрик кроме подразделений управления ( директор-отделы ) имеются производственные участки- отделения – бригады(звенья) товарного стада – до 10-20 корпусов с курицами –несушками – для производства яиц , с клеточным содержанием на 20000 голов , корпуса для содержания птицы родительского стада , где производилось яйцо для инкубаторов – далее инкубаторы – где получали суточных цыплят , которые ( молодки) выращивались до 700-800 граммов , далее переводились в основное товарное стадо – для производства яиц ,

В товарном стаде куры содержались не более года – уровень браковки достигает в течение года 100-120 % . после браковки куры-несушки направлялись в цех забоя фабрики – для забоя на мясо – вес несушек к моменту забоя – до 1800 граммов и более , вес тушек – до 800-900 граммов . Суточные цыплята – петушки – их было до 50% , как правило , уничтожались , или , в отдельных случаях , могли направляться в группы откорма – на мясо , если это предусматривалось технологией выращивания молодняка , часть суточного молодняка – молодок , петушков могла продаваться местному населению – для дальнейшего выращивания - для получения яйца , для откорма на мясо .

На фабрики имелись подразделения ( звенья) трактористов -механизаторов – для выполнения транспортных и механизированных работ для обработки имеющихся 500 га земли , транспортный цех – для перевозки яиц , мяса птицы , кормов – комбикормов и др. Имелся строительный цех – для текущего ремонта помещений , зданий , ремонтный цех – для ремонта оборудования цехов , служба снабжения – ГСМ , запасными частями , стройматериалами и прочими материа-лами .

Кроме того, на ряде птицефабрик имелась собственная торговая сеть – магазины , секции ( на условиях аренды ) , осуществляется торговля с машин – яйцом , мясом птицы , мясопродукцией и др.

Имелась так же своя котельная , как правило , на газе , горячее водоснабжение административных зданий и корпусов , жилых зданий .

Часть птицефабрик строила жилье для своих работников – на средства федерального бюджета . Таким образом птицефабрики строились со своей социальной структурой – жилье , столовые , буфеты , магазины клубы и др. Все затраты на их содержании относились на себестоимость готовой продукции – яйцо , мясо птицы , что , удорожало себестоимость продукции , способствовало росту цен .

Именно птицефабрики более способны обеспечить продажу своей продукции на экспорт : яйцо , мясо птицы , мясопродукцию.

В хозяйствах , где имелись птицефермы на 3-5 т. голов , суточный молодняк покупался на местных инкубаторах , доставлялся в хозяйство в основном самовывозом , далее выращивался в специально оборудованных помещениях , в условиях напольного содержания - до 700 – 800 граммов , затем переводился в основное стадо кур- несушек – так же на условия напольного содержания в приспособленные помещения – птичники , их обслуживали 2- 3 человека – с большим опытом работы в этой отрасли .

Корма доставлялись транспортом хозяйства . Яйцо и мясо птицы(после браковки ) частью продавалось коллективу работников , частью отправлялась в торговую сеть – по договорам поставок – по договорным ценам , частью продавалось с автомобилей – автолавок хозяйства .

Обеспечение кормами шло из отраслей растениеводства , кормопроизводства , часть покупалась на стороне – животные корма ( рыбий жир и др .) .

В хозяйствах населения – ХН – имеется до 50 голов кур-несушек , яйцо и мясо птицы используется в основном для своих нужд , частью продается на местных рынках , местному населению – по договорным ценам – яйцо – до 4- 5 руб\ штука , мясо(тушки ) – до 150 руб\кг. и выше .

Обеспечение кормами несушек – из своих домашних ресурсов ( пи-щевые отходы , картофель, морковь и др.) , часть кормов – зернофураж – покупные - у местных хозяйств. Обслуживание – в основном ручной труд.

Однако домашние хозяйства должны обеспечиваться средствами малой механизации – мотоблоками , зернодробилками и другими – на условиях специального льготного лизинга , однако эта проблема для них до сих пор не решена – ни в виде региональных программ , ни в виде федеральных .

Гл. 10 . Организация овцеводства –как высококонкурентной

экспортоориентированной отрасли

Овцеводство – одна из традиционных отраслей животноводства , ее становление активно началось еще в предреволюционный период.

Поголовье овец к 1985 г. насчитывало в области 616 т. голов , но к 1991 г. оставалось только 475 т. голов , в т. ч.у населения районов 112 т. гол. Из них в Старо-Кулаткинском районе – 24 т. голов , в Цильнинском районе – 12 т. овец.

Основной продукт отрасли шерсть – 1652 тонны и баранина до 1000 тонн. Приемом и переработкой шерсти занималась Инзенская фабрика ПОШ – единственная в Ульяновской области.

Отрасль отличается невысокой фондо- и капиталоемкостью , обслуживание животных – в основном ручное , сеном и зелеными кормами отрасль обеспечивалась за счет кормопроизводства для других отраслей животноводства . В то же время для отар отрасли – до 200 голов , требуются сенокосы и пастбища , которых в области всегда не хватало – сенокосов было всего до 50 т. га. В итоге корма для овцеводства всегда были в дефиците .

В овцеводстве сельхозпредприятий выделяются племенные : племзаводы , племенные хозяйства – репродукторы и товарные хозяйства , племенные фермы – поставляющие ремонтный молодняк , ярок в другие хозяйства . Размеры отар – до 600 – 1000 голов , в ряде хозяйств создавались комплексно-механизированные фермы – до 3-6- 12 т. голов .

Доля маток – до 55-60-70 % , до 15-20% валухов . Плановый оборот составляется на все группы животных в отрасли , в перспективе в регионах должно быть не менее 500 т. голов овец.

Овцекомплексы должны иметь , как и в скотоводстве , собственную кормовую базу – с выдачей акта на землевладение и землепользование , цеха переработки баранины , шубно-овчинное производство , производство валеной обуви и др .

В хозяйствах районов надо постепенно восстанавливать поголовье овец – до 600 – 1000 голов и более , в ряде регионов уже за счет федеральных и региональных программ строятся новые овцефермы , в том числе в зоне Поволжья . Основная проблема при этом – восстановление стада овцематок , их явно недостаточно , выход из положения – межрегиональное комплектование . Бизнес- планы следует составлять на 5-10 лет , часть продукции – баранина – готовить и продавать на экспорт , так как цена на баранину имеет тенденции роста ( до 10 долл\кг.)

Для обслуживания овец можно на первом этапе использовать отечественное оборудование : КТУ-10, РММ – 5 , ГАО-4, ПВУ-6 и др.

Для стрижки овец применяется комплекс оборудования – ЭСА , ТА-1, ВЦП-25 и др. – выход шерсти в среднем до 3-4 кг , составляется отдельный фрагмент в бизнес-плане . отдельно составляется так же план откорма – нагула овец ( ежесуточный привес 100-200 г.) . Учесть , что выделка шкур в хозяйствах может быть запрещена из-за наличия опасных химиофакторов .

Оплата труда по 6(12-18 ) –разрядной тарифной сетке , часовые ставки от 40 до 100 руб. , с расчетом сдельных расценок за продукцию – приплод, прирост, шерсть . Учитывается оплата за стаж , классность – 10-20 % . Другие работы оплачиваются по отдельным нарядам. Возможна организация специализированных звеньев – 2 – 3 – 4 и более человек , которые входят в овцеводческую бригаду , обслуживающую несколько отар овец .

ООООООООбизнес-планОООООО

В хозяйствах населения насчитывалось ранее до 10-15 – 30 голов овец , на летнее время из них формировались небольшие стада – отары до 100-150 – 200 голов , которые выпасались на местных кормовых участках , чабаны – пастухи нанимались местным населением на весь сезон пастьбы – на условиях договорной оплаты .

Часть кормов им продавали местные хозяйства . Их продукция в основном шла на семейные нужды . За их состоянием обязан был наблюдать местный ветврач.

Гл.11. Организация коневодства

Коневодство в предприятиях АПК ранее развивалось в трех направлениях : рабочее, спортивное . племенное .

Рабочие лошади использовались во всех предприятиях , их отраслях – растениеводстве , животноводстве , как конный транспорт- на перевозке грузов между бригадами , фермами , комплексами , например , для местных птицеферм они применялись при подвозе кормов , фуража , инвентаря . Себестоимость одного конечаса составляла всего 10-20 руб., поэтому конные повозки , сами лошади выделялись населению для выполнения различных домашних работ – для посева и уборки картофеля , для вспашки земельных участков , для транспортных работ и пр. Время их работы в домашних хозяйствах составляло от 2 до 6-8 часов , с двухчасовым перерывом ( поение, кормление , отдых ). Выдавался инвентарь : конный плуг, бороны , иногда конные косилки .

Работа лошади оплачивалась по часовым тарифам , принятым в хозяйстве , через кассу предприятия ( бригады , отделения , с выдачей чека. На содержание одной лошади в течение года расходовалось до 20-30 т. руб. Стоимость лошади – до 40-60 т. руб. , конной повозки – до 20-30 т. руб. , комплекта сбруи – до 15-20 т. руб.

В сельхозпредприятиях ,как правило было несколько конных дворов – до 2-3 и более , по 30-50 лошадей . Здания – конюшни были деревянные , приспособленные для содержания лошадей ( денники на 9-12 кв. м. на лошадь , склад фуража , сена , комната дежурных рабочих , шорная мастерская , весовая и др.) .

На конеферме , как правило , имелся свой колодец – внутри помещения с электронасосом , или линия местного водопровода , в дежурной комнате стояла железная или кирпичная печка , для подогрева воды , приготовления пищи. Из средств механизации иногда была дробилка кормов .

Все операции : поение , кормление , заготовка кормов , их доставка , чистка денников , помещения , территории выполнялись вручную , с использованием конных повозок . Частично , при заготовке кормов , их доставки , использовались тракторы (МТЗ-80(82) , прицеп , грейферные погрузчики и др. Они привлекались , как правило , из тракторно-полеводческих бригад растениеводства , оплачивались за счет средств конного двора , относились бухгалтером отделения на затраты конефермы .

Нагрузка на одного работника ( ст. конюх , помощник ) составляла до 30 – 50 лошадей , оплата по сетке конноручных работ – по 1 – 6 разряду – от 30 – до 50 руб. в час. Часть работ, например , на заготовке и доставке кормов , оплачивалась отдельно – по сдельным нарядам .

Осеменение маток – до 60% голов проводилось естественным путем , но по графику , который составлялся ст. конюхом , имелся журнал учета приплода жеребят , которые содержались вместе с матками в одном деннике . Ветосмотр животных , ветобслуживание , лечение осуществлял ветврач отделения . На конеферме содержались жеребцы- производители , молодняк жеребят – до 2-3 лет , мог продаваться населению по договорным ценам – до 30-50 руб\кг живой массы.

Отчетный оборот животных ежемесячно составлял для бухгалтерии ст. конюх или зооинженер отделения , часто – бухгалтер отделения , с приложением всей первичной документации ( приплод-акт, падеж животных – акт , приход – акт на покупку , продажа – акт и др .

Ст. конюх или бухгалтер отделения ежемесячно вел- заполнял производственный отчет конного двора : учет расхода кормов , расход зарплаты – по расчетно-платежной ведомости , по отдельным нарядам , покупку сбруи , инвентаря , затраты на отопление , освещение , на водоснабжение , на текущий ремонт здания , оборудования , на подстилку ( солому , опилки ) , на лечение лошадей , на аварийное освещение и др.

Сбруей , инвентарем , транспортом , спецодеждой ( повозки , сани) конный двор обеспечивался хозяйственной службой отделения .

В племенных хозяйствах выращивались , содержались рабочие лошади – по видам работ – до 60-70 % поголовья , племенной молодняк – до 10-15 % , частью покупался на стороне по 200-300- 500 руб\кг и выше , имелось собственное племенное поголовье маток , жеребцов – производителей , содержалось и выращивалось спортивное поголовье , до 5-10-15 голов , так же частью покупалось на стороне до 1000 руб\кг ,

Затраты на содержание племенного и спортивного поголовья в год составляли на голову в год до до 50-100 т. руб. , для них составлялся специальный рацион ( животный белок – яйцо и др ) , в штате работал мастер – коневод по тренингу лошадей , приобреталась специальная сбруя ( седла , упряжь ) , беговые спортивные тележки и др. Спортивные лошади регулярно участвовали в различных конных соревнованиях , которые проводились на ипподромах , занимали призовые места , мастера – наездники получали призы , премии , награды .

Отдельные предприятия , имеющие отрасль коневодства , занимаются откормом молодняка лошадей на экспорт ( Италия и др.) – в количестве до 30-50 голов , при этом оформляется договор на откорм молодняка , оговариваются условия откорма , сроки , цены ( 2-3 долл\кг ) , живая масса – до 400 кг. , выход мяса – до 50 % , всего – 6000кг на сумму до 12 т. долларов , себестомость – до 100 руб\кг(ж.м.).

Молодняк для откорма набирается или покупается из части приплода рабочих лошадей , от 100 голов лошадей – конематок – до выход приплода до 50 % .

Гл.12. Организация пчеловодства

Пчеловодство – одна из важных , но как правило дополнительных отраслей животноводства в предприятиях АПК.

Ранее в предприятиях АПК-колхозах , совхозах было по 1-2-3 пасеки по 50-100 пчелосемей , наиболее оптимальны для создания и размещения пасек были предприятия , имеющие на своей территории лесные угодья , сады , посевы медоносов ( гречиха и др.) .

Сбор меда в расчете на одну пчелосемью составлял по области до 40-45 кг. , в более оптимальных, лучших условиях – до 60 кг. или на пасеку в 100 пчелосемей – до 40-60 ц. меда за сезон , на зимнее время в ульях каждой пчелосемье оставляли до 15- 20 кг кормового меда , весной пчел подкармливали сахарным сиропом – 10-15-20 кг . на пчелосемью.

Пасеку обслуживают 1-2 человека : пчеловод и его помощник , до момента получения меда ( ручные , электрические медогонки ) , они получали ежемесячный аванс в размере 1\2 , 1\ 3 своей месячной ставки или до 2-3 т. руб.

При необходимости за ними закреплялась лошадь , конная повозка , При перевозки пасеки в ближайшие участки лесных угодий , к посевам медоносных культур , выделялся трактор с прицепом или грузовой автомобиль – ГаЗ – 53 и др. При этом для пасеки на ночное время требовалась охрана : 1-2 человека , верховая лошадь или мотоцикл.

Табл. Сбор меда , кг\га , по видам угодий и культур

Потребности кормовых ресурсов , га- по видам культур

Сбор меда -кг\га по видам угодий

Вид культур

Мед,кг\га

Кг.меда,вс.