- •П. Нервная система общая характеристика нервной системы

- •Нервной цепочки; 3—грудной ганглий.

- •Развитие и строение спинного мозга

- •Развитие и строение головного мозга

- •Ковидпые доли, или клочка; 6—боковые доли (полушария);

- •Вторичные, ассоциационные, или интегративные, поля; 6—лобная область; 6—височно-теменная область (ill—IV—у насекомоядных, V—VI—у полуобезьян).

- •Вес головного мозга

- •Строение спинного мозга

- •Головной мозг лошади оболочки головного мозга

- •Твёрдая мозговая оболочка и синусы

- •Мягкая мозговая оболочка

- •Цереброспинальная жидкость

- •Артерии головного мозга

- •Строение головного мозга

- •Большой мозг Конечный мозг

- •Средний мозг

- •Мозжечок

- •Четвертый мозговой желудочек

- •Спинномозговые нервы лошади

- •Грудные нервы

- •Поясничные нервы

- •Крестцовые нервы

- •Хвостовые нервы

- •Нерва; /—V—пальцы.

- •Пальцевые нервы; II—V—пальцы.

- •Обонятельный нерв

- •Зрительный нерв

- •Глазодвигательный нерв

- •Блоковый нерв

- •Тройничный нерв

- •Симпатическая нервная система лошади

- •Парасимпатическая нервная система

- •Крестцовая часть

Развитие и строение головного мозга

У всех черепных животных передний конец мозговой трубки преобразуется в головной мозг. На ранних стадиях эмбрионального развития головной мозг у миног представлен тремя утолщениями стенок переднего конца мозговой трубки, из которых впоследствии развиваются три отдела мозга: передний, средний и задний, или ромбовидный. Передний мозг—prosencephalon—находится в связи с органом обоняния и является, следовательно, обонятельным мозгом; средний мозг—mesencephalon—имеет отношение к органу зрения и, таким образом, функционально является зрительным моэ-

РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 763

гом и, наконец, задний, или ромбовидный, мозг—rhombencephalon—связан с развитием органов VIII и X пар черепномозговых нервов, т. е. с органами равновесия и органом боковой линии, а также с внутренними органами, вследствие чего он и является высшим моторным центром, координирующим через спинной мозг весь двигательный аппарат и управляющим работой внутренних органов. У всех остальных вышестоящих черепных животных эмбриональный головной мозг представлен пузыревидным расширением нервной трубки, лежащим впереди хорды. Этот прехордальный

2 11 2

I

8,

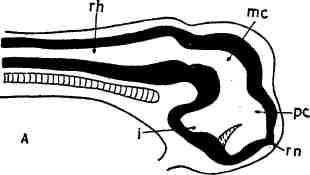

Рис. 157. Схема развития головного мозга.

А—трёхпузырная стадия: i—воронка; тс—средний мозг; рс—передний мозг; гЛ—ромбовидный мозг; гп—концевая пластинка. В—пятшгузырная стадия: 1—те менной бугор; 2—перешеек; 3—за к падка мозжечка; 4—мозговой парус; 5—спинной мозг; 6—затылочный изгиб; 7—мостовой изгиб; S—глазной пузырь; 9—конечный мозг; 10—промежуточный мозг; 11—средний мозг; 12—ромбовидный мозг.

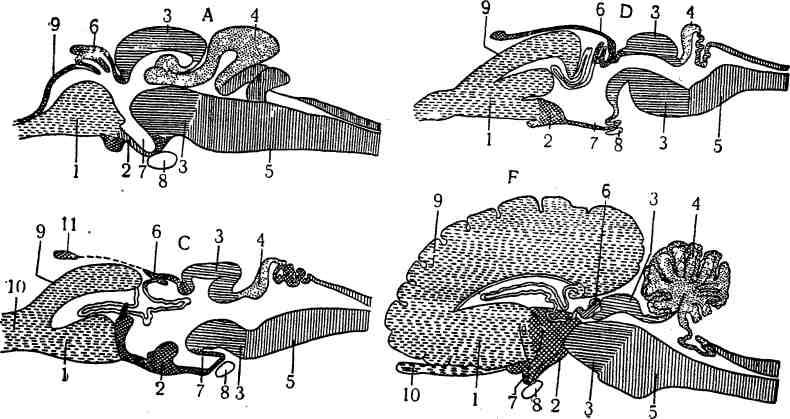

Рис. 158. Схома желудочков

головного мозга. 1—концевая пластинка; 2—конечный мозг; 2'—полосатое тело; 3—промежуточный мозг; 4—средний мозг; 5—мозжечок; 6—продолговатый мозг;- 7—мозговой водопровод; Я—монроево отверстие; I, //—боковые мозговые желудочки; III—третий мозговой желудочек; IV—четвёртый мозговой желудочек.

пузырь называется первичным мозговым пузырём — arehencephalon (рис. 156—7). Вентральной складкой—plica ventralis (13)—он вскоре отделяется от вторичного мозгового пузыря—deuterencephalon (12),—располагающегося энихордально (над хордой).

Одновременно с появлением вентральной складки вследствие вентрального изгиба прехордального мозгового пузыря от вторичного мозгового пузыря обособляется третий мозговой пузырь, или средний мозг,—mesencephalon (рис. 157, тс); прехордальный пузырь получает название переднего мозга—prosencephalon (рс),—а эпихордальный пузырь—ромбовидного мозга—rhombencephalon (г/г). С дорзальной поверхности все три отдела головного мозга довольно резко отграничиваются друг от друга поперечными коммиссурами или спайками, из нервных волокон, как впереди, так и позади среднего мозга.

В дальнейшем из переднего мозга по обе стороны от концевой пластинки (на месте невропора) возникает в виде парного мозгового пузыря—конечный мозг—telencephalon (В—9),—а остающаяся часть переднего мозга формирует промежуточный мозг—diencephalon (10). Почти одновременно из ромбовидного мозга выделяется задний мозг—metencephalon, из которого

764

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

впоследствии развивается мозжечок, а у млекопитающих, кроме того,, и мост, а главная масса ромбовидного мозга образует продолговатый мозг— myelencephalon, или medulla oblongata.

Полости первичных трёх мозговых пузырей называются мозговыми желудочками. Из полости конечного мозга обособляются парные боковые мозговые желудочки (рис. 158—/ яII); полость промежуточного мозга называется третьим мозговым желудочком (III). Он сообщается с боковыми посредством межжелудочковых, или монроевы<х, отверстий (8). Желудочек среднего мозга в результате разрастания стенок мозгового пузыря превращается в канал— мозговой водопровод (7); он соединяет третий мозговой желудочек с четвёртым мозговым желудочком (IV).Последний размещается в ромбовидном мозге, между продолговатым мозгом и мозжечком, и каудально сообщается с центральным каналом спинного мозга.

Из описанных мозговых пузырей формируется мозг взрослого животного; при этом отдельные участки их то очень значительно разрастаются, то, напротив, пожизненно сохраняют своё эмбриональное состояние. Ближайшим фактором, обусловливающим развитие головного мозга, является дифе-ренциация органов чувств, особенно таких, как органы обоняния, зрения и слуха (у наземных), и органов произвольного движения, что сопровождается появлением различных координирующих центров с их проводящими путями. Так, у селяхий, ориентирующихся при своём движении главным образом при помощи обоняния, максимального развития в головном мозге достигают обонятельные доли конечного мозга. Напротив, у костистых рыб преобладающее значение имеют органы зрения, а в соответствии с этим сильнее развиваются зрительные центры в среднем мозге, в то время как обонятельный мозг усложняется мало. Задний мозг (мозжечок) совершеннее у животных, быстро двигающихся, а у медленно двигающихся он довольно элементарен или даже отсутствует.

У наземных животных головной мозг усложняется в своём строении вследствие возникновения новых (высших) центров в конечном мозге и их связей как с различными отделами головного и спинного мозга, так и со всеми органами чувств (экстеро- и интерорецепторами). В результате в конечном мозге развивается отдел, называемый корой больших полушарий, являющихся высшим центром, координирующим и контролирующим всю деятельность животного организма во внешней среде и все процессы, протекающие внутри него, так как в коре полушарий замыкаются все возникающие рефлексы.

Ромбовидный мозг

Ромбовидный мозг состоит из продолговатого мозга и заднего мозга, представленного мозжечком и мостом.

Продолговатый мозг

Продолговатый мозг—medulla oblongata s. myelencephalon (рис. 159 и 160—5)—построен наиболее однообразно у животных,' так как у всех у них от него отходят черепномозговые нервы, имеющие непосредственное отношение к жаберному аппарату с его производными, к органу равновесия и слуха, внутренностям и сердцу. Он является непосредственным продолжением в сторону головы спинного мозга, однако резко отличается от последнего своей структурой. Продолговатый мозг сформировался в результате разрастания боковых стенок эмбриональной мозговой трубки. Так как боковые пластинки при этом отодвинулись друг от друга и расположились лате- = рально от основных пластинок, то полость ромбовидного мозга значительно

РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

765

расширилась и превратилась в четвёртый мозговой желудочек. Дно желудочка у высших животных принимает форму ромбовидной ямки, на поверхности которой, даже у взрослых млекопитающих, хорошо заметна граница между боковой и основной пластинками в виде пограничной борозды— sulcus limitans. Боковые пластинки особенно значительны у рыб; они формируют латеральные слуховые доли—lobus acusticolateralis,—которые крани-ально обособляются даже в ушки ромбовидного мозга—auriculae. Они содержат ядра VIII пары нервов, находящиеся в связи с органом равновесия,. со всей мускулатурой тела (через спинной мозг) и с мозжечком. Из них особого внимания заслуживает ядро Дейтерса, как наиболее постоянное у животных (рис. 163—i).

Вследствие расхождения дорзальных краёв боковых пластинок пластинка покрышки сильно растягивается, но даже у взрослых высших позвоночных она сохраняется в эмбриональном состоянии в виде эпителиальной пластинки—lamina epithelialis,—состоящей из одного слоя клеток эпендимы. Она срастается с сосудами мягкой мозговой оболочки и у взрослых животных именуется каудальным мозговым парусом, или сосудистым сплетением четвёртого мозгового желудочка, —velum medull are caud ale r resp. plexus chorioideus ventriculi quarti (рис. 157—В, 4). В нём находятся отверстия, через которые полость желудочка сообщается с подоболочечным пространством.

Раздвиганием в стороны боковых пластинок объясняется и своеобразный выход нервов из продолговатого мозга: моторные нервы располагаются более медиально, а чувствительные—более латерально. Так как продолговатый мозг лежит между спинным мозгом и передними отделами головного мозга, составляющими большой мозг, от которого он отделяется сужением—перешейком—isthmus (2),—то центральные проводящие пути, идущие в ту или другую сторону, разбивают серое мозговое вещество его на ряд отдельных ядер—скоплений нервных клеток. Одни из ядер являются клеточными центрами отходящих от продолговатого мозга черепномозговых нервов с V по XII пару. Другие, напротив, служат промежуточными центрами для проводящих путей, направляющихся в головной мозг из спинного или обратно. К числу таковых относятся* ядра дорзальных канатиков и древнейший двигательный центр—моторное ядро чепца, имеющееся уже у рыб. Волокна из ядер дорзального канатика следуют у водных в мозжечок и средний мозг, а у наземных, кроме того, в промежуточный мозг.

За счёт клеток моторного ядра чепца у наземных животных обособляются так называемые оливы: назальные (верхние) ж каудальные (нижние), становящиеся ассоциационными центрами.

Назальные оливы появляются впервые у амфибий в связи с диферен-циацией улитки (орган слуха). Они вставлены в латеральный лемниск, т. е. в петлю перекрещивающихся проводящих путей, соединяющих ядра улиткового нерва (VIII пары) со зрительными буграми. Пучок этих волокон лежит поверхностно на переднем конце продолговатого мозга; он более сильно развит у млекопитающих и известен под названием трапецоидного тела— corpus trapezoideum (рис. 175—14).

Каудальные оливы хорошо выражены у птиц и особенно у млекопитающих; они имеют своеобразную складчато-подковообразную форму и получают импульсы из ядер дорзального канатика, из спинного мозга, из зрительных бугров и посылают импульсы обратно в спинной мозг и в мозжечок (рис. 163).

Двигательные проводящие пути, происходящие из коры полушарий* большого мозга, формируют у млекопитающих на вентральной поверхности продолговатого мозга пучки, известные под названием пирамид (рис. 175—11). Максимальных размеров они достигают у человека.

766

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

Задний мозг

У низших животных задний мозг представлен одним лишь мозжечком— cerebellum (рис. 159 и 160—4). Функция мозжечка заключается в сохранении равновесия и тонуса мускулов, кроме того, в координировании работы мускулов при движении, поэтому вполне естественно, что максимального развития он достигает у животных, быстро двигающихся (быстро плавающих, летающих или бегающих) или передвигающихся на двух конечностях. Этим же обусловливаются и возрастные изменения его. Например, у высших приматов при рождении мозжечок мал и составляет всего лишь а/16—^^1/18 часть .всего большого мозга, в то время как у взрослых он достигает 1/8—1/9 веса

'Рис. 159. Схема продольных разрезов через головной мозг позвоночных Животных А—костистой рыбы, С—амфибии, D—рептилии, F—млекопитающего.

Л—базальный ганглий конечного мозга; 2—промежуточный мозг; 3—средний мозг; 4—мозжечок! .$—продолговатый мозг: в—эпифиз; 7—воройка; 8—гипофиз; 9—плащ; 10—обонятельная луковица;

11—теменной глаз.

:мозга. Большей сложности в отношении деталей строения он достигает у животных, способных к более диференцированным движениям, т. е. у млекопитающих.

Мозжечок в примитиве представляет непарное тело в виде короткой, но широкой пластинки, построенной уже у миног из серого и белого мозгового вещества. С усложнением функции мозжечка в ряду животных нервная пластинка разрастается спереди назад и при этом образует поперечные складки или в обе стороны, т. е. вперёд и назад, как у акул, или'только назад, как у костистых рыб. При этом обособляется средняя часть-—тело мозжечка—corpus cerebelli—и боковые доли его—ушкп—auriculae,—связанные с органом равновесия. Боковые отделы мозжечка сохраняются и у наземных животных под названием клочков—flocculus,—которые, однако, развиты очень слабо в связи с редукцией органов боковой линии водных животных. У наземных животных мозжечок в наиболее примитивном виде также представляет пластинку, но более длинную, лежащую или горизонтально (у змей), или вертикально (у ящериц). И у них при усилении функции мозжечка пластинка образует поперечную складку, изгибаясь дугообразно дорзально (у некоторых рептилий); у крокодилов она разделяется поперечными первичной и вторичной бороздами—sulcus anterior et posterior—на

РАЗВИТИЕ И СТРОЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА

767

переднюю, среднюю и заднюю доли. С последней как раз и соединяются упомянутые выше flocculi (рис. 161—4).

У птиц и особенно у млекопитающих помимо указанных появляются новые поперечные борозды при сохранении основного типа построения тела

F—-кролика, бг—собаки.

а—большой мозг; б—ромбовидный мозг; в—продольная Щель (остальные обозначения

те же, что и на рис. 159).

мозжечка в виде дугообразно изогнутой в дорзальном направлении пластинки. Благодаря бороздам поверхность тела мозжечка оказывается испещрённой поперечными извилинами, носящими у млекопитающих специальные названия. На сагиттальном разрезе мозжечка видно белое мозговое вещество, проникающее в виде ветвей дерева в каждую извилину; общий рисунок белого вещества получил название древа жизни—arbor vitae (рис. 183—8). У млекопитающих на средней доле, помимо поперечных борозд, появляются ещё две продольные борозды, отделяющие среднюю непарную часть—-

768

НЕРВНАЯ СИСТЕМА

червячок—vermis—и боковые доли, или полушария мозжечка, — hemi-

sphaerae cerebelji (рис. 181—7 , 8\ 161—а, 5). Полушария мозжечка у однопроходных ещё незначительно выражены; максимального развития они достигают у высших млекопитающих в связи с появлением способности к обособленным движениям конечностей и возникновением связей мозжечка

/fffflfflftK

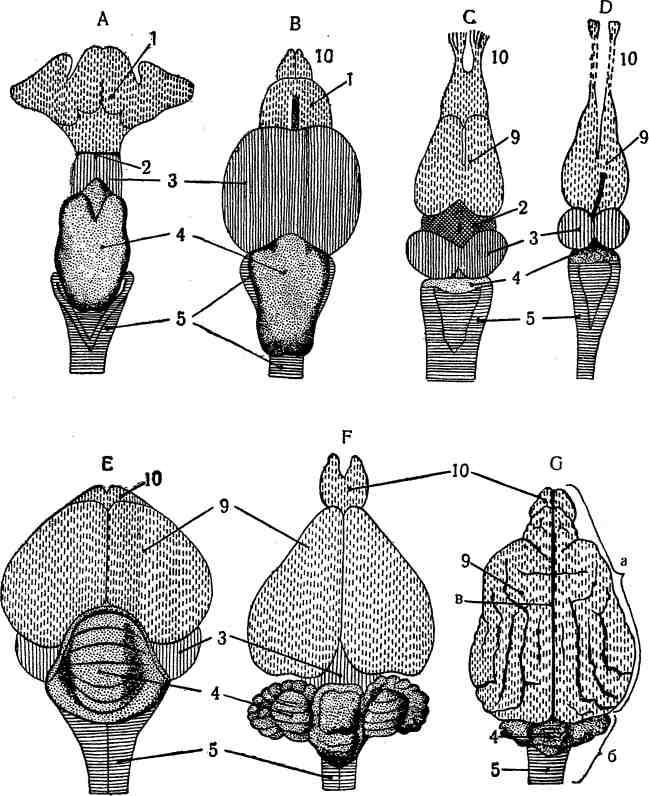

Рис. 161. Схема мозжечка млекопитающих.

1—передняя доля; 2—средняя доля; 3—задняя доля; 4—уш-