- •ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

- •Кафедра студенческого самобичевания

- •Введение

- •1. Физиология, ее место в системе медицинского образования.

- •2. Основные этапы развития физиологии как науки. Выдающиеся открытия в области физиологии.

- •3. Понятие о физиологической функции.

- •4. Понятия о саморегуляции физиологических функций и ее механизмах (прямая и обратная связи).

- •5. Принцип функциональных систем в саморегуляции функций организма.

- •Возбудимые ткани

- •1. Строение и функциональные особенности клеточных мембран и ионных каналов.

- •2. Общие свойства возбудимых тканей.

- •3. Методы исследования возбудимых тканей.

- •4. Потенциал покоя и его происхождение.

- •6. Потенциал действия, его фазы и механизм их происхождения. Динамика возбудимости клетки в различные фазы потенциала действия.

- •7. Функциональные изменения при действии постоянного электрического тока на возбудимые ткани. Понятие об электротоне, аккомодации, полярном действии тока.

- •8. Понятие о хронаксии и лабильности.

- •9. Нейрон, его строение. Классификация нейронов. Физиологические свойства и функции нейронов.

- •10. Функциональная характеристика афферентных, вставочных и эфферентных нейронов.

- •11. Нейроглия, ее виды и физиологическая роль.

- •12. Синапсы, их классификация. Механизм формирования и физиологическая роль ВПСП и ТПСП в синапсах ЦНС.

- •13. Классификация мышечных волокон. Скелетные мышцы, их функции и физиологические свойства.

- •15. Режимы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и его периоды. Суммация и тетанус, их механизмы.

- •16. Строение нервно-мышечного синапса. Механизм образования ПКП и его роль в передаче возбуждения.

- •17. Работа и мощность мышцы, их энергетическое обеспечение.

- •18. Гладкие мышцы, их физиологические свойства и функции. Особенности иннервации.

- •19. Понятие о секреции. Механизмы регуляции секреторной функции гландулоцитов.

- •20. Понятие о рефлексе. Рефлекторная дуга и ее части. Классификация рефлексов.

- •21. Понятие о нервных центрах. Физиологические свойства нервных центров.

- •22. Физиологическая роль гематоэнцефалического барьера и цереброспинальной жидкости.

- •23. Механизм, особенности, скорость распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Законы распространения возбуждения по нервным стволам.

- •24. Торможение в центральной нервной системе (И.М. Сеченов), его виды и роль. Тормозные синапсы и их медиаторы. Механизм возникновения ТПСП.

- •1. Методы изучения функций центральной нервной системы.

- •2.Спинной мозг, его морфофункциональная организация.

- •3. Проводящие пути спинного мозга и их физиологическая роль.

- •4. Рефлекторные функции спинного мозга, их изучение в эксперименте. Понятие о спинальном шоке и его механизмах.

- •5. Особенности морфофункциональной организации продолговатого мозга и моста, их проводниковые, сенсорные и рефлекторные функции.

- •6. Средний мозг, его морфофункциональная организация, проводниковая, сенсорная и рефлекторная функции. Децеребрационная регидность и механизм ее возникновения.

- •8. Таламус, его физиологическая роль. Морфофункциональная характеристика ядерных групп таламуса и их связей с корой.

- •9. Морфофункциональная характеристика коры и подкорковых систем мозжечка. Его афферентные и эфферентные связи со структурами мозга.

- •10. Роль мозжечка в регуляции двигательной активности и вегетативных функций организма. Функциональные взаимодействия мозжечка и коры головного мозга.

- •11. Лимбическая система, особенности морфофункциональной организации. Роль в организации эмоционально-мотивационной и других видов деятельности организма.

- •12. Гипоталамус, морфофункциональная организация. Роль в регуляции вегетативных функций.

- •13. Базальные ядра. Роль хвостатого ядра, скорлупы, бледного шара и ограды в регуляции мышечного тонуса, сложных двигательных реакций и условно-рефлекторной деятельности организма.

- •14. Кора головного мозга, ее нейронный состав, особенности морфофункциональной организации (шестислойное строение, экранный принцип функционирования, вертикальные функциональные единицы).

- •15. Локализация функций в коре больших полушарий (сенсорные, моторные, ассоциативные области).

- •16. Электрическая активность коры больших полушарий (электроэнцефалограмма, вызванные потенциалы).

- •17. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга.

- •18. Функциональная структура автономной нервной системы (рефлекторная дуга, рецепторы, преганглионарные нейроны и волокна, эффекторные нейроны).

- •19. Характеристика структурных элементов симпатической, парасимпатической и метасимпатической части автономной нервной системы.

- •20. Механизмы синаптической передачи возбуждения в автономной нервной системе.

- •21. Влияние автономной нервной системы на функцию органов и тканей. Характеристика висцеральных рефлексов.

- •22. Адаптационно-трофическое влияние симпатической части автономной нервной системы на органы и ткани.

- •23. Центры регуляции висцеральных функций, их структурный уровень и физиологическая роль.

- •Железы внутренней секреции

- •2. Понятие об эндокринных железах и диффузной эндокринной системе. Методы исследования желез внутренней секреции.

- •3. Гормоны аденогипофиза и их физиологическая роль.

- •4. Морфофункциональные связи гипоталамуса с нейрогипофизом. Гормоны нейрогипофиза и их физиологическая роль.

- •5. Гормоны щитовидной железы и их роль в регуляции обмена веществ и энергии, значение для роста и развития организма. Регуляция деятельности щитовидной железы.

- •6. Роль щитовидной и паращитовидной желез в регуляции обмена кальция и фосфора в организме.

- •7. Гормоны поджелудочной железы и их роль в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена. Регуляция эндокринной функции поджелудочной железы.

- •8. Надпочечники. Гормоны коркового и мозгового вещества, их физиологическая роль. Регуляция функций надпочечников.

- •9. Гормоны половых желез и их физиологическая роль.

- •Кровь

- •1. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) и ее значение. Понятие о гомеостазе.

- •2. Система крови и ее основные функции. Количество крови в организме и ее состав.

- •3. Физико-химические свойства крови.

- •4. Состав плазмы крови. Характеристика белков, их количественные показатели и функциональное значение. Альбуминово-глобулиновый коэффициент, его величина.

- •5. Эритроциты, их форма, строение, цитометрические показатели, количество и функции. Понятие об эритроне.

- •6. Понятие о гемопоэзе. Значение цитокинов. Эритропоэз и факторы его обеспечивающие. Виды физиологического эритроцитоза.

- •7. Гемоглобин, его виды, свойства и функции. Соединения гемоглобина с газами. Методы определения количества гемоглобина. Цветовой показатель крови. Гемолиз и его виды.

- •8. Лейкоциты, их значение и количество. Физиологический лейкоцитоз и его виды. Методы подсчета лейкоцитов. Характеристика лейкоцитарной

- •9. Виды лейкоцитов, их физиологическая роль.

- •10. Лейкопоэз и факторы его обеспечивающие.

- •11. Тромбоциты, количество, физиологическое значение. Тромбоцитарные факторы, их роль в гемостазе. Регуляция тромбоцитопоэза.

- •13. Понятие о гемостазе. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

- •14. Процесс свертывания крови (коагуляционный гемостаз). Плазменные и клеточные факторы свертывания. Механизм свертывания и его фазы.

- •15. Первичные и вторичные естественные антикоагулянты, их физиологическая роль.

- •16. Понятие о фибринолизе и его механизмах. Регуляция фибринолиза.

- •17. Лимфа, ее образование, состав. Движение лимфы и факторы, его регулирующие.

- •Кровообращение

- •1. Морфо-функциональная характеристика системы кровообращения. Значение кровообращения для поддержания жизнедеятельности организма.

- •2. Электрическая активность клеток миокарда и ее ионные механизмы.

- •3. Проводящая система сердца, ее функциональные особенности. Градиент автоматии. Скорость проведения возбуждения. Роль нексусов.

- •4. Электрофизиологические особенности инициации очага возбуждения в синоатриальном узле в условиях внутрисердечного и центрального ритмогенеза.

- •5. Сердечно-дыхательный синхронизм у человека, его характеристика и значение.

- •6. Изменения возбудимости миокарда в различные фазы сердечного цикла. Экстрасистола и компенсаторная пауза.

- •7. Электрокардиограмма, механизмы формирования, методы регистрации, принципы анализа. Значение для клиники.

- •8. Нагнетательная функция сердца. Наполнение сердца кровью.

- •9. Фазы сердечного цикла, их продолжительность и функциональная характеристика. Изменение давления и объема крови в полостях сердца.

- •10. Сердечный выброс (систолический и минутный объемы, сердечный индекс), его величина. Методы определения. Влияние физической нагрузки на минутный объем. Сердечно-легочный препарат.

- •11. Современные методы исследования функций сердца: эхокардиография, магнитно-резонансная томография, радионуклидные методы.

- •12. Эхокардиографические показатели конечно-систолического и конечно-диастолического размеров левого желудочка (КСР и КДР) и их величина и значение.

- •13. Принципы определения по данным эхокардиографии величин КСО, КДО, УО и ФВ левого желудочка и их значение.

- •14. Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), его величина в зависимости от пола и возраста. Методы расчета ОПСС в абсолютных и условных единицах, зависимость МОК от величины ОПСС.

- •15. Внутрисердечные, внутриклеточные и межклеточные регуляторные механизмы.

- •16. Внесердечные регуляторные механизмы. Характер влияния парасимпатической и симпатической нервной системы Исследования И.П. Павлова. Химическая природа передачи нервных импульсов.

- •17. Интеграция механизмов формирования ритма сердца. Представления о «внутрисердечном» и «центральном» генераторах ритма сердца.

- •18. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Роль сосудистых рефлексогенных зон.

- •19. Гуморальная регуляция деятельности сердца. Эндокринная функция сердца.

- •20. Основные законы гемодинамики. Функциональная классификация сосудов.

- •21. Артериальное давление. Факторы, определяющие его величину. Максимальное, минимальное, пульсовое и среднее давление. Методы их определения. Мониторирование артериального давления. Фазовые колебания величины артериального давления.

- •22. Система кратковременной регуляции артериального давления и ее механизмы (баро- и хемо-рецепторные рефлексы, почечный эндокринный контур).

- •23. Пресорные и депресорные механизмы системы долгосрочной регуляции артериального давления.

- •24. Артериальный пульс, его происхождение и характеристика. Методика пальпации пульса. Сфигмография. Анализ кривой артериального пульса. Скорость распространения пульсовой волны.

- •25. Объемная скорость кровотока, значение в кровоснабжении тканей. Величина кровотока в отдельных органах, методы ее определения.

- •26. Движение крови в капиллярах. Артерио-венозные анастомозы, их значение. Понятие о микроциркуляции, ее роль в обмене жидкостью и другими веществами между кровью и тканями.

- •27. Особенности движения крови в венах. Венный пульс.

- •28. Линейная скорость кровотока. Время кругооборота крови.

- •30. Иннервация сосудов. Роль симпатической нервной системы в регуляции тонуса сосудов. Вазоконстрикция и вазодилятация.

- •32. Рефлекторная регуляция сосудистого тонуса, роль сосудистых рефлексогенных зон, значение коры.

- •33. Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Характеристика сосудосуживающих и сосудорасширяющих факторов.

- •34. Местные механизмы регуляции кровообращения. Роль тканевых метаболических факторов и продуктов деятельности эндотелиоцитов (простациклина, тромбоксана, эндотелина, оксида азота) в регуляции тонуса сосудов.

- •35. Влияние гемодинамических факторов на функцию эндотелиоцитов. Понятие о напряжении сдвига, его влияние на продукцию эндотелием биологически активных веществ.

- •36. Регуляция объема циркулирующей крови. Кровяные депо, их физиологическая роль.

- •Дыхание

- •1. Значение дыхания для организма. Биомеханика дыхательных движений (вдоха и выдоха). Роль инспираторных, вспомогательных и экспираторных мышц. Значение движения ребер и диафрагмы. Пневмография.

- •2. Изменения давления в легких. Характеристика альвеолярного, плеврального и транспульмонального давления, механизмы их формирования, величина и значение для движения воздуха.

- •3. Легочные объемы и емкости. Их характеристика, величины и факторы ее определяющие. Методы определения.

- •4. Характеристика вентиляции легких. Альвеолярная вентиляция. Характеристика анатомического и альвеолярного мертвого пространства, их влияние на эффективность альвеолярной вентиляции.

- •5. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Минутный объем дыхания. Максимальная вентиляция легких.

- •6. Эластическая тяга легких, ее величина и значение. Роль сурфактанта.

- •7. Сопротивление дыхательных путей току воздуха и факторы его определяющие. Работа дыхательных мышц. Методы ее расчета. Влияние на величину работы глубины дыхания.

- •8. Диффузия газов через аэрогематический барьер. Характеристика барьера: площадь, толщина, строение. Общие закономерности диффузии газов. Закон Фика. Понятие о диффузионной способности легких и диффузионном сопротивлении.

- •9. Газообмен и транспорт кислорода кровью. Роль гемоглобина. Кривая диссоциации оксигемоглобина, влияние на нее различных факторов. Кислородная емкость крови, коэффициент утилизации кислорода.

- •10. Газообмен и транспорт диоксида углерода (СО2) кровью. Особенность диффузии СО2 через аэрогематический барьер, коэффициент растворимости, величина концентрационного градиента. Роль карбоангидразы.

- •11. Дыхательный центр, его локализация и основные функции.

- •12. Дыхательные нейроны продолговатого мозга, их функциональная классификация, связь биоэлектрической активности с фазами дыхания. Подразделение на группы в зависимости от их локализации и проекции аксонов.

- •13. Роль варолиева моста в регуляции дыхания.

- •14. Механизм генерации дыхательного ритма. Фазы активности дыхательных нейронов, их физиологическое значение.

- •15. Рефлекторная регуляция дыхания, роль механорецепторов. Рефлексы слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи и бронхиол. Рефлекс Геринга-Брейера.

- •16. Роль периферических и центральных хеморецегпоров в регуляции дыхания, их функциональная характеристика. Влияние на вентиляцию легких гипоксии и гиперкапнии.

- •17. Координация дыхания с другими функциями организма.

- •18. Фазовый характер дыхания при физической нагрузке. Понятие об анаэробном пороге и его критериях. Влияние на дыхание величины барометрического давления.

- •19. Механизмы неспецифических защитных функций дыхательной системы. Метаболизм биологически активных веществ в легких

- •Пищеварение

- •1.Физиологические основы голода и насыщения. Понятие о пищевом центре, его структура и функции. Значение аппетита.

- •2. Значение пищеварения для организма. Характеристика типов пищеварения. Конвейерный принцип его организации.

- •3. Физиологическая характеристика секреторной и моторной функций пищеварительного тракта. Всасывание (морфо-функциональная характеристика всасывающей поверхности, механизмы всасывания макро- и микромолекул).

- •4.Периодическая деятельность органов пищеварения.

- •5. Экспериментальные (И.П. Павлов) и клинические методы исследования секреторной, моторной и всасывательной функций пищеварительного тракта.

- •6. Пищеварение в полости рта. Жевание, его характеристика, механизмы регуляции. Значение слюноотделения, состав и свойства слюны. Особенности парасимпатической и симпатической регуляции слюноотделения.

- •7. Глотание, его фазы, их механизмы и значение.

- •8. Секреторная функция различных видов желудочных желез. Состав и свойства желудочного сока, его значение в пищеварении. Защитная роль слизи.

- •9. Механизмы регуляции желудочной секреции. Фазы желудочной секреции, влияние пищевых режимов.

- •10. Характеристика основных видов движения желудка, их значение. Регуляция двигательной активности, роль автономной нервной системы.

- •11. Эвакуация содержимого желудка в 12-перстную кишку, механизмы ее регуляции. Динамика величины рН содержимого 12-перстной кишки. Рвота.

- •12. Состав и свойства сока поджелудочной железы, роль пищеварительных ферментов. Регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Фазы панкреатической секреций. Влияние пищевых режимов на секрецию.

- •13. Акт рвоты, его механизм и значение.

- •14. Значение желчи в пищеварении, ее состав. Процессы желчеобразования и желчевыделения, их регуляция.

- •15. Кишечный сок, его продуценты, состав и свойства. Роль в пищеварении. Особенности регуляции кишечной секреции.

- •16. Полостное и пристеночное пищеварение, их особенности и регуляция.

- •17. Типы двигательной активности тонкой кишки, их роль в пищеварении. Механизмы регуляции моторной функции тонкого отдела кишечника.

- •18. Механизмы всасывания воды, минеральных солей, продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов. Роль различных отделов желудочно-кишечного тракта.

- •19. Морфофункциональная характеристика илеоцекального сфинктера, его физиологическая роль. Роль толстой кишки в пищеварении. Особенности двигательной функции, ее регуляция.

- •20. Микрофлора пищеварительного тракта, ее состав, происхождение и физиологическая роль.

- •21. Функции печени и их роль в процессах пищеварения.

- •22. Участие желудочно-кишечного тракта в выделительных процессах, водно-солевом обмене и инкреции ферментов.

- •23. Эндокринная функция пищеварительного тракта и ее физиологическая роль.

- •Обмен веществ и энергии

- •1. Понятие об обмене веществ. Обмен белков, их физиологическая роль и биологическая ценность. Азотистый баланс и его виды Регуляция обмена белков.

- •2. Липиды, их физиологическая роль. Регуляция обмена жиров.

- •3. Углеводы, их физиологическая роль. Обмен углеводов в организме и его регуляция.

- •4. Обмен воды и минеральных солей и его регуляция. Витамины, их усвоение и физиологическая роль.

- •5. Превращения энергии в процессе обмена веществ. Методы исследования обмена энергии (прямая и непрямая калориметрия). Исследование валового обмена.

- •6. Основной обмен, его величина и факторы ее определяющие. Правило поверхности. Специфическое динамическое действие пищи. Регуляция обмена энергии.

- •7. Величина энергозатрат в зависимости от пола, возраста и физической активности. Понятие о профессиональных группах населения и коэффициентах физической активности.

- •Питание

- •1. Пищевые вещества и другие компоненты пищи, их суточная потребность, качественный состав и биологическая ценность.

- •2. Теории сбалансированного и адекватного питания.

- •Несбалансированность пищевых веществ может вызвать тяжелые нарушения обмена веществ.

- •Избыточность питания/много жиров — ожирение.

- •Избыточный прием пищевого сахара — сахарный диабет.

- •Терморегуляция

- •1. Температура тела человека, понятие об изотермии. Температура «ядра» и «оболочки». Суточные колебания температуры.

- •2. Роль химической терморегуляции в поддержании температуры тела.

- •3. Роль физической терморегуляции в поддержании температуры тела.

- •4. Нервные и гуморальные механизмы регуляции изотермии. Гипо- и гипертермия.

- •Выделение

- •1. Значение процесса выделения для организма. Органы выделения. Функции почек, методы их изучения.

- •2. Морфо-функциональная характеристика нефронов. Особенности почечного кровотока.

- •3. Клубочковая фильтрация. Особенности строения фильтрующей мембраны.

- •4. Механизм фильтрации, значение эффективного фильтрационного давления. Понятие об ультрафильтруемой фракции. Суточный объем ультрафильтрата.

- •5. Измерение скорости клубочковой фильтрации. Понятие об инулиновом клиренсе и экскретируемой фракции.

- •7. Механизмы канальцевой реабсорбции. Активный и пассивный транспорт. Механизмы реабсорбции ионов натрия, глюкозы, аминокислот и белка. Определение величины реабсорбции в канальцах почки.

- •8. Механизм канальцевой секреции. Секреция парааминогиппуровой кислоты, холина, ионов К и других веществ. Определение величины канальцевой секреции. Синтез веществ в почках.

- •9. Осмотическое разведение и концентрирование мочи. Механизм деятельности поворотно-противоточной системы.

- •10. Гомеостатические функции почек (регуляция объема крови, осмотического давления, ионного состава и кислотно-основного состояния).

- •11. Экскреторная, инкреторная и метаболическая функции почек.

- •12. Регуляция реабсорбции и секреции веществ в клетках почечных канальцев. Нейрогуморальные механизмы регуляции деятельности почек.

- •13. Диурез, его величина, зависимость от времени суток. Состав и свойства мочи. Мочеиспускание, его регуляция, значение объема крови.

- •Сенсорные системы

- •1. Строение и функция оптического аппарата глаза. Механизм аккомодации. Аномалии рефракции глаза.

- •2. Цветовое зрение. Цветовое ощущение и цветовая слепота. Восприятие пространства.

- •3. Структура и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Механизм слуховой рецепции.

- •4. Особенности электрической активности проводниковой части и центров слуховой системы. Слуховые функции и ощущения. Бинауральный слух.

- •5. Вестибулярная система, ее строение и функции.

- •6. Кожная рецепция, характеристика рецепторов, механизмы возбуждения. Свойства тактильного восприятия, адаптация рецепторов.

- •7. Болевая рецепция (ноцицепция) боль и ее биологическое значение. Механизмы боли. Зоны Захарьина-Геда. Антиноцицептивная система.

- •2 гипотезы об организации болевого восприятия:

- •8. Мышечная и суставная рецепция. Роль мышечных веретен, сухожильных и суставных рецепторов.

- •Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). В мышцах млекопитающих животных и человека содержится 3 типа специализированных рецепторов:

- •первичные окончания мышечных веретен,

- •вторичные окончания мышечных веретен

- •сухожильные рецепторы Гольджи.

- •Эти рецепторы реагируют на механические раздражения и участвуют в координации движений, являясь источником информации о состоянии двигательного аппарата.

- •Типы интрафузальных волокон:

- •Таким образом, веретена реагируют на два воздействия: периферическое — изменение длины мышцы, и центральное — изменение уровня активации γ- системы.

- •9. Обонятельная система, ее рецепторы, механизм восприятия пахучих веществ.

- •10. Вкусовая система, ее рецепторы, механизм восприятия вкусовых ощущений.

- •Высшая нервная деятельность 1. Условный рефлекс, его биологическое значение. Механизм, условия и стадии образования условного рефлекса.

- •2. Методы изучения условного рефлекса (И.П. Павлов). Классификация условных рефлексов.

- •3. Торможение условных рефлексов. Виды коркового торможения.

- •4. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову.

- •5. Память, ее виды, механизмы формирования.

- •6. Эмоции, их биологическая роль. Теории формирования эмоций.

- •7. Сон, его виды и стадии. Функциональное значение отдельных стадий сна.

- •8. Учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальной системах.

- •9. Понятие о хронофизиологии. Биологические ритмы их значение и классификация.

пропорциональна до определенного предела силе наносимого воздействия. Рост

выраженности ответной реакции связан с увеличением количества структур,

вовлекаемых в ответную реакцию.

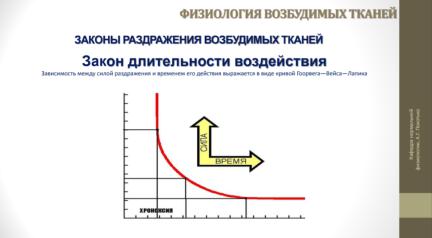

● закон времени (длительности действия) - чтобы возник ПД, время действия стимула должно быть не меньше пороговой величины, выражается в виде кривой Гоорвега

—Вейса—Лапика (см картиночку из следующего вопроса).

●закон крутизны (времени нарастания силы) - чтобы возник ПД, крутизна стимула должна быть не меньше пороговой величины

3.Методы исследования возбудимых тканей.

В настоящее время для регистрации МП покоя используют стеклянные микроэлектроды.

Этот метод обеспечивает также регистрацию ПД и синаптических сигналов в мышечных

волокнах и нейронах.

Острый стеклянный микроэлектрод подводят к клетке, второй электрод помещают в

внеклеточную жидкость. Оба электрода присоединяют к усилителю и осциллографу для

регистрации потенциала. В этом случае на осциллографе отсутствует какой-либо потенциал, так как оба электрода находятся снаружи от клетки. Наибольшее значение МП

покоя зарегистрированы в возбудимых клетках и составляют -60 до -90 мВ.

Хронаксиметрия - метод оценки функционального состояния нервно-мышечной системы у

человека (при ее органическом поражении величина хронаксии и реобазы значительно

возрастает). В основе метода лежит построение графика, называемого кривой электровозбудимости. Строится кривая силы-времени или кривая Гоорвега-Вейса-Лапика.

График - равносторонняя гипербола - ветви идут параллельно осям координат и их не пересекают.

Реобаза - пороговая сила раздражителя

Хронаксия (понятие ввел Лапик) - время, в течение которого должен действовать

удвоенный раздражитель реобаза для возникновения возбуждения

Использование этого критерия позволяет точно измерить временные характеристики

возбудимых структур, тк измерение происходит на крутом изгибе гиперболы.

4. Потенциал покоя и его происхождение.

Потенциал покоя является результатом разделения зарядов между наружней и

внутренней поверхностями мембраны, в котором участвуют ионы. Снаружи

концентрируются положительные заряды, а внутри - отрицательные. Разделение зарядов

сохраняется благодаря тому, что билипидный слой мембраны препятствует диффузии

ионов. Разделение зарядов приводит к возникновению разности электрических потенциалов на мембране.

Передвижение заряженных ионов по концетрационному градиенту через ионные канальца и

разделяет заряды на мембране, обеспечивая формирование МП покоя. При этом движение ионов происходит через определенные каналы - каналы покоя, открывающиеся без особых

воздействий. Следовательно, возникновение МП является пассивным процессом, который не требует особых затрат энергии.

В различных живых клетках МП покоя формируется по-разному. Обычно в этом участвуют

ионы калия, которые движутся через калиевые каналы покоя. Они начинают двигаться

благодаря химической движущей силе по градиенту концентрации из цитоплазмы в окружающую среду, формируя положительный заряд на наружной поверхности. Внутри отрицательный заряд формируется за счет органических анионов, а в некоторых случаях – за счет приближения анионов хлора к внутренней поверхности мембраны. Как только сформировался заряд на мембране, появляется электрическая

движущая сила, заставляющая ионы калия входить внутрь, вследствие чего

устанавливается равновесие зарядов на обеих сторонах мембраны, движение через каналы прекращается.

Кроме того, на величину МП покоя вносит свой вклад и работа натрий-калиевых насосов. Он ассиметричен - при каждом цикле работы насоса 3 иона натрия выводятся из клетки, а 2 иона калия входят в клетку, отсюда при каждом цикле работы насоса клетка теряет один положительный заряд, поэтому он называется электрогенным. Поскольку

насос постоянно работает, клетка постоянно теряет положительные заряды и разность

потенциалов на мембране увеличивается.

5. Активный и пассивный транспорт веществ через мембрану. Натрийкалиевый насос.

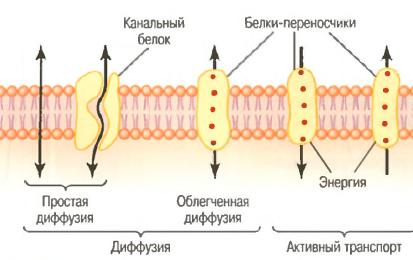

2 основных вида транспорта:

1)пассивный (случайное движение молекул веществ через межмолекулярные пространства в мембране или в комбинации с белком-переносчиком, без затрат энергии);

-простая диффузия;

-облегченная диффузия.

2)активный (движение ионов или других веществ через мембрану в комбинации с белком-переносчиком против градиента концентрации (или против электрического градиента, а также градиента давления). Такое движение требует дополнительного источника энергии помимо кинетической энергии).

-первично активный;

-вторично активный:

-котранспорт;

-контртранспорт.

*необязательная вставочка про механизм диффузии*

Диффузия - непрерывное движение молекул относительно друг друга в жидкостях или газах. Когда движущаяся молекула А приближается к неподвижной молекуле Б, электростатические и другие ядерные силы молекулы А толкают молекулу Б, передавая ей часть энергии движения молекулы А. При этом молекула Б приобретает кинетическую энергию движения, тогда как молекула А замедляется, теряя часть своей кинетической энергии. В связи с этим, как показано на рис. 4-3, одиночная молекула в растворе «отскакивает» от других молекул сначала в одном направлении, затем— в другом и т.д., совершая тысячи случайных «отскоков» в секунду. Т.о. это непрерывное движение молекул и составляет диффузию.

ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТ.

Простая диффузия - кинетическое движение молекул или ионов происходит через отверстие в мембране или межмолекулярные пространства без какого-либо взаимодействия с мембранными белками-пе- реносчиками. Скорость диффузии определяется количеством вещества, скоростью кинетического движения, числом и размером отверстий в мембране, через которые могут перемещаться молекулы или ионы.

Может происходить двумя способами:

(I) через межмолекулярные промежутки липидного бислоя, если диффундирующее вещество растворимо в жирах;

(2) через заполненные водой каналы, пронизывающие некоторые крупные транспортные белки

Белковые каналы отличаются двумя важными особенностями:

(I) они часто избирательно проницаемы для определенных веществ;

(2)многие каналы могут открываться или закрываться с помощью ворот.

-электроуправляемые ворота - молекулярная конформация ворот или их химических связей соответствует электрическому потенциалу на клеточной мембране;

-хемоуправляемые (лигандуправляемые) ворота - открываются при связывании с белком химического вещества лиганда. Это ведет к конформационному или химическому изменению в белковой молекуле, что открывает или закрывает ворота.

Облегченная диффузия = диффузия с переносчиком – требует взаимодействия с белком-переносчиком, который способствует транспорту молекул или ионов, связываясь с ними химически и в такой форме курсируя через мембрану.

К наиболее важным веществам, проходящим через клеточную мембрану посредством облегченной диффузии, относят глюкозу и большинство аминокислот. Молекула переносчика для глюкозы обнаружена, и ее молекулярная масса около 45000. Она может также транспортировать некоторые другие моносахариды, структура которых подобна структуре глюкозы, включая галактозу. Кроме того, скорость облегченной диффузии глюкозы в 10-20 раз может повысить инсулин.

АКТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ.

К веществам, активно транспортируемым, по крайней мере, через некоторые клеточные мембраны, относят

ионы натрия, калия, кальция, железа, водорода, хлора, йода, мочевой кислоты, некоторые сахара и большинство аминокислот.

Первично активный – энергия извлекается непосредственно при расщеплении аденозинтрифосфата или некоторых других высокоэнергетических фосфатных соединений.

●Натрий-калиевый насос – транспортный процесс, который выкачивает ионы натрия через мембрану клетки наружу и в то же время закачивает в клетку ионы калия. Этот насос отвечает за поддержание различной концентрации ионов натрия и калия по обе стороны мембраны, а также за наличие отрицательного электрического потенциала внутри клеток.

На выступающей внутрь стороне белка-переносчика 3 рецепторных участка для ионов натрия; эта же часть обладает АТФ-азной активностью. На наружной части - 2 для ионов калия.

Механизм работы: Когда 2 иона калия связываются с белком-переносчиком снаружи и 3 иона натрия связываются с ним внутри, активируется АТФ-азная функция белка. Это ведет к расщеплению I молекулы АТФ до АДФ с выделением энергии, в рез-те чего 3 иона натрия идут наружу, 2 иона калия внутрь клетки. Для некоторых клеток, например электрически активных нервных клеток, от 60 до 70% всей потребляемой клеткой энергии тратится на перемещение натрия наружу и калия внутрь.

Для чего он вообще нужен:

-регуляция объема клетки – клетка разбухает, автоматически активируется Na+/K+-нacoc, обеспечивая удаление из клетки еще большего числа ионов вместе с водой

-электрогенная природа Na+/K+-нacocа – Hacoc выкачивает 3 иона натрия наружу на каждые 2 иона калия, входящие внутрь. Это означает, что I положительный заряд выводится наружу при каждом цикле работы насоса. Создается избыток положительных зарядов на поверхности клетки и дефицит положительных ионов внутри клетки, т.е. внутренняя часть клетки заряжается отрицательно, создается трансмембранная разность потенциалов;

Вторично активный – обеспечивается вторичной энергией, накопленной в форме разности концентраций побочных веществ, молекул или ионов, по обе стороны клеточной мембраны, созданной первоначально первично активным транспортом.

Когда ионы натрия транспортируются наружу клетки с помощью первично активного транспорта, обычно возникает высокий концентрационный градиент ионов натрия: высокая концентрация снаружи и очень низкая концентрация внутри клетки. Этот градиент является хранилищем энергии, поскольку избыток натрия снаружи клеточной мембраны всегда пытается диффундировать внутрь клетки. При соответствующих условиях эта энергия диффузии натрия может перемещать через мембрану вместе с натрием другие вещества. Это явление называют котранспортом, оно представляет одну из форм вторично активного транспорта.

При контртранспорте ионы натрия также пытаются диффундировать внутрь клетки в связи с их высоким градиентом концентрации. Однако на этот раз транспортируемое вещество находится внутри клетки и должно быть выведено наружу. Натрий связывается с рецептором на белке-переносчике с наружной стороны, переносимо в-во одновременно связывается с рецептором на этом же белке, но изнутри. Происходят конформационные изменения и энергия, освобождаемая при движении иона натрия внутрь, обеспечивает движение другого вещества наружу.

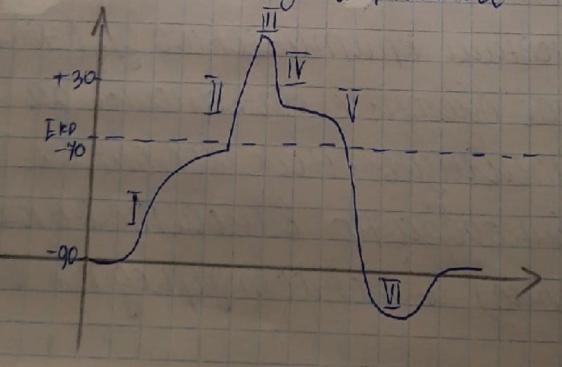

6. Потенциал действия, его фазы и механизм их происхождения. Динамика возбудимости клетки в различные фазы потенциала действия.

Потенциал действия - быстрое колебание мембранного потенциала в положительную

сторону при действии порогового и сверхпорогового раздражителя.

Условия возникновения ПД:

●Деполяризация должна достигнуть критического уровня деполяризации

●Ток натрия в клетку должен превышать ток калия из клетки в 20 раз (каналы для натрия быстропроводящие, а для калия – медленные)

●Должна развиться регенеративная деполяризация.

1 фаза - Локальный ответ - медленная деполяризация- открытие медленных

натриевых каналов. местная активная кратковременная и обратимая деполяризация

мембраны, в ответ на подпороговый стимул. При этом открывается небольшое количество натриевых каналов. Не подчиняется закону «все или ничего». Подчиняется закону силы -

амплитуда ЛО зависит от силы стимула (чем она больше, тем больше ЛО).

Распространяется по мембране затуханием (декрементом). Может суммироваться (в

результате амплитуда деполяризации увеличивается). Трансформируется в потенциал

действия при достижении уровня критической деполяризации.

2 фаза - По достижении критического уровня открываются (-70мВ) открываются быстрые

натриевые каналы за счет m-активационных ворот. Их количество огромно. Натрий со

скоростью 6 тыс ионов в 1 мс врывается в клетку и меняет заряд клетки в положительную

сторону.

3 фаза - Перезарядка, овершут - Когда потенциал достиг +30 мВ, натриевые каналы

закрываются за счет h-инактивационных ворот

4 фаза - Быстрая/начальная реполяризация - Открываются калиевые и хлорные каналы.

Калий уносит положительный заряд из клетки, а хлор вносит отрицательный. Мембранный

потенциал начинает восстанавливаться;

5 фаза - отрицательный следовой потенциал - Возникает при замедленной

реполяризации;

6 фаза - положительный следовой потенциал - гиперполяризация связанная с

продолжающимся калиевым током. Мембранный потенциал клетки становится меньше

потенциала покоя.(-97мВ)

ПД связан с открытием потенциал-активируемых натриевых каналов и поступлением ионов натрия в цитоплазму. Следовая деполяризация обеспечивается входом ионов натрия, а следовая гиперполяризация - выходом калия.