- •ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России

- •Кафедра студенческого самобичевания

- •Введение

- •1. Физиология, ее место в системе медицинского образования.

- •2. Основные этапы развития физиологии как науки. Выдающиеся открытия в области физиологии.

- •3. Понятие о физиологической функции.

- •4. Понятия о саморегуляции физиологических функций и ее механизмах (прямая и обратная связи).

- •5. Принцип функциональных систем в саморегуляции функций организма.

- •Возбудимые ткани

- •1. Строение и функциональные особенности клеточных мембран и ионных каналов.

- •2. Общие свойства возбудимых тканей.

- •3. Методы исследования возбудимых тканей.

- •4. Потенциал покоя и его происхождение.

- •6. Потенциал действия, его фазы и механизм их происхождения. Динамика возбудимости клетки в различные фазы потенциала действия.

- •7. Функциональные изменения при действии постоянного электрического тока на возбудимые ткани. Понятие об электротоне, аккомодации, полярном действии тока.

- •8. Понятие о хронаксии и лабильности.

- •9. Нейрон, его строение. Классификация нейронов. Физиологические свойства и функции нейронов.

- •10. Функциональная характеристика афферентных, вставочных и эфферентных нейронов.

- •11. Нейроглия, ее виды и физиологическая роль.

- •12. Синапсы, их классификация. Механизм формирования и физиологическая роль ВПСП и ТПСП в синапсах ЦНС.

- •13. Классификация мышечных волокон. Скелетные мышцы, их функции и физиологические свойства.

- •15. Режимы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение и его периоды. Суммация и тетанус, их механизмы.

- •16. Строение нервно-мышечного синапса. Механизм образования ПКП и его роль в передаче возбуждения.

- •17. Работа и мощность мышцы, их энергетическое обеспечение.

- •18. Гладкие мышцы, их физиологические свойства и функции. Особенности иннервации.

- •19. Понятие о секреции. Механизмы регуляции секреторной функции гландулоцитов.

- •20. Понятие о рефлексе. Рефлекторная дуга и ее части. Классификация рефлексов.

- •21. Понятие о нервных центрах. Физиологические свойства нервных центров.

- •22. Физиологическая роль гематоэнцефалического барьера и цереброспинальной жидкости.

- •23. Механизм, особенности, скорость распространения возбуждения по безмиелиновым и миелиновым нервным волокнам. Законы распространения возбуждения по нервным стволам.

- •24. Торможение в центральной нервной системе (И.М. Сеченов), его виды и роль. Тормозные синапсы и их медиаторы. Механизм возникновения ТПСП.

- •1. Методы изучения функций центральной нервной системы.

- •2.Спинной мозг, его морфофункциональная организация.

- •3. Проводящие пути спинного мозга и их физиологическая роль.

- •4. Рефлекторные функции спинного мозга, их изучение в эксперименте. Понятие о спинальном шоке и его механизмах.

- •5. Особенности морфофункциональной организации продолговатого мозга и моста, их проводниковые, сенсорные и рефлекторные функции.

- •6. Средний мозг, его морфофункциональная организация, проводниковая, сенсорная и рефлекторная функции. Децеребрационная регидность и механизм ее возникновения.

- •8. Таламус, его физиологическая роль. Морфофункциональная характеристика ядерных групп таламуса и их связей с корой.

- •9. Морфофункциональная характеристика коры и подкорковых систем мозжечка. Его афферентные и эфферентные связи со структурами мозга.

- •10. Роль мозжечка в регуляции двигательной активности и вегетативных функций организма. Функциональные взаимодействия мозжечка и коры головного мозга.

- •11. Лимбическая система, особенности морфофункциональной организации. Роль в организации эмоционально-мотивационной и других видов деятельности организма.

- •12. Гипоталамус, морфофункциональная организация. Роль в регуляции вегетативных функций.

- •13. Базальные ядра. Роль хвостатого ядра, скорлупы, бледного шара и ограды в регуляции мышечного тонуса, сложных двигательных реакций и условно-рефлекторной деятельности организма.

- •14. Кора головного мозга, ее нейронный состав, особенности морфофункциональной организации (шестислойное строение, экранный принцип функционирования, вертикальные функциональные единицы).

- •15. Локализация функций в коре больших полушарий (сенсорные, моторные, ассоциативные области).

- •16. Электрическая активность коры больших полушарий (электроэнцефалограмма, вызванные потенциалы).

- •17. Функциональная асимметрия полушарий головного мозга.

- •18. Функциональная структура автономной нервной системы (рефлекторная дуга, рецепторы, преганглионарные нейроны и волокна, эффекторные нейроны).

- •19. Характеристика структурных элементов симпатической, парасимпатической и метасимпатической части автономной нервной системы.

- •20. Механизмы синаптической передачи возбуждения в автономной нервной системе.

- •21. Влияние автономной нервной системы на функцию органов и тканей. Характеристика висцеральных рефлексов.

- •22. Адаптационно-трофическое влияние симпатической части автономной нервной системы на органы и ткани.

- •23. Центры регуляции висцеральных функций, их структурный уровень и физиологическая роль.

- •Железы внутренней секреции

- •2. Понятие об эндокринных железах и диффузной эндокринной системе. Методы исследования желез внутренней секреции.

- •3. Гормоны аденогипофиза и их физиологическая роль.

- •4. Морфофункциональные связи гипоталамуса с нейрогипофизом. Гормоны нейрогипофиза и их физиологическая роль.

- •5. Гормоны щитовидной железы и их роль в регуляции обмена веществ и энергии, значение для роста и развития организма. Регуляция деятельности щитовидной железы.

- •6. Роль щитовидной и паращитовидной желез в регуляции обмена кальция и фосфора в организме.

- •7. Гормоны поджелудочной железы и их роль в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена. Регуляция эндокринной функции поджелудочной железы.

- •8. Надпочечники. Гормоны коркового и мозгового вещества, их физиологическая роль. Регуляция функций надпочечников.

- •9. Гормоны половых желез и их физиологическая роль.

- •Кровь

- •1. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость) и ее значение. Понятие о гомеостазе.

- •2. Система крови и ее основные функции. Количество крови в организме и ее состав.

- •3. Физико-химические свойства крови.

- •4. Состав плазмы крови. Характеристика белков, их количественные показатели и функциональное значение. Альбуминово-глобулиновый коэффициент, его величина.

- •5. Эритроциты, их форма, строение, цитометрические показатели, количество и функции. Понятие об эритроне.

- •6. Понятие о гемопоэзе. Значение цитокинов. Эритропоэз и факторы его обеспечивающие. Виды физиологического эритроцитоза.

- •7. Гемоглобин, его виды, свойства и функции. Соединения гемоглобина с газами. Методы определения количества гемоглобина. Цветовой показатель крови. Гемолиз и его виды.

- •8. Лейкоциты, их значение и количество. Физиологический лейкоцитоз и его виды. Методы подсчета лейкоцитов. Характеристика лейкоцитарной

- •9. Виды лейкоцитов, их физиологическая роль.

- •10. Лейкопоэз и факторы его обеспечивающие.

- •11. Тромбоциты, количество, физиологическое значение. Тромбоцитарные факторы, их роль в гемостазе. Регуляция тромбоцитопоэза.

- •13. Понятие о гемостазе. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз.

- •14. Процесс свертывания крови (коагуляционный гемостаз). Плазменные и клеточные факторы свертывания. Механизм свертывания и его фазы.

- •15. Первичные и вторичные естественные антикоагулянты, их физиологическая роль.

- •16. Понятие о фибринолизе и его механизмах. Регуляция фибринолиза.

- •17. Лимфа, ее образование, состав. Движение лимфы и факторы, его регулирующие.

- •Кровообращение

- •1. Морфо-функциональная характеристика системы кровообращения. Значение кровообращения для поддержания жизнедеятельности организма.

- •2. Электрическая активность клеток миокарда и ее ионные механизмы.

- •3. Проводящая система сердца, ее функциональные особенности. Градиент автоматии. Скорость проведения возбуждения. Роль нексусов.

- •4. Электрофизиологические особенности инициации очага возбуждения в синоатриальном узле в условиях внутрисердечного и центрального ритмогенеза.

- •5. Сердечно-дыхательный синхронизм у человека, его характеристика и значение.

- •6. Изменения возбудимости миокарда в различные фазы сердечного цикла. Экстрасистола и компенсаторная пауза.

- •7. Электрокардиограмма, механизмы формирования, методы регистрации, принципы анализа. Значение для клиники.

- •8. Нагнетательная функция сердца. Наполнение сердца кровью.

- •9. Фазы сердечного цикла, их продолжительность и функциональная характеристика. Изменение давления и объема крови в полостях сердца.

- •10. Сердечный выброс (систолический и минутный объемы, сердечный индекс), его величина. Методы определения. Влияние физической нагрузки на минутный объем. Сердечно-легочный препарат.

- •11. Современные методы исследования функций сердца: эхокардиография, магнитно-резонансная томография, радионуклидные методы.

- •12. Эхокардиографические показатели конечно-систолического и конечно-диастолического размеров левого желудочка (КСР и КДР) и их величина и значение.

- •13. Принципы определения по данным эхокардиографии величин КСО, КДО, УО и ФВ левого желудочка и их значение.

- •14. Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), его величина в зависимости от пола и возраста. Методы расчета ОПСС в абсолютных и условных единицах, зависимость МОК от величины ОПСС.

- •15. Внутрисердечные, внутриклеточные и межклеточные регуляторные механизмы.

- •16. Внесердечные регуляторные механизмы. Характер влияния парасимпатической и симпатической нервной системы Исследования И.П. Павлова. Химическая природа передачи нервных импульсов.

- •17. Интеграция механизмов формирования ритма сердца. Представления о «внутрисердечном» и «центральном» генераторах ритма сердца.

- •18. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Роль сосудистых рефлексогенных зон.

- •19. Гуморальная регуляция деятельности сердца. Эндокринная функция сердца.

- •20. Основные законы гемодинамики. Функциональная классификация сосудов.

- •21. Артериальное давление. Факторы, определяющие его величину. Максимальное, минимальное, пульсовое и среднее давление. Методы их определения. Мониторирование артериального давления. Фазовые колебания величины артериального давления.

- •22. Система кратковременной регуляции артериального давления и ее механизмы (баро- и хемо-рецепторные рефлексы, почечный эндокринный контур).

- •23. Пресорные и депресорные механизмы системы долгосрочной регуляции артериального давления.

- •24. Артериальный пульс, его происхождение и характеристика. Методика пальпации пульса. Сфигмография. Анализ кривой артериального пульса. Скорость распространения пульсовой волны.

- •25. Объемная скорость кровотока, значение в кровоснабжении тканей. Величина кровотока в отдельных органах, методы ее определения.

- •26. Движение крови в капиллярах. Артерио-венозные анастомозы, их значение. Понятие о микроциркуляции, ее роль в обмене жидкостью и другими веществами между кровью и тканями.

- •27. Особенности движения крови в венах. Венный пульс.

- •28. Линейная скорость кровотока. Время кругооборота крови.

- •30. Иннервация сосудов. Роль симпатической нервной системы в регуляции тонуса сосудов. Вазоконстрикция и вазодилятация.

- •32. Рефлекторная регуляция сосудистого тонуса, роль сосудистых рефлексогенных зон, значение коры.

- •33. Гуморальная регуляция сосудистого тонуса. Характеристика сосудосуживающих и сосудорасширяющих факторов.

- •34. Местные механизмы регуляции кровообращения. Роль тканевых метаболических факторов и продуктов деятельности эндотелиоцитов (простациклина, тромбоксана, эндотелина, оксида азота) в регуляции тонуса сосудов.

- •35. Влияние гемодинамических факторов на функцию эндотелиоцитов. Понятие о напряжении сдвига, его влияние на продукцию эндотелием биологически активных веществ.

- •36. Регуляция объема циркулирующей крови. Кровяные депо, их физиологическая роль.

- •Дыхание

- •1. Значение дыхания для организма. Биомеханика дыхательных движений (вдоха и выдоха). Роль инспираторных, вспомогательных и экспираторных мышц. Значение движения ребер и диафрагмы. Пневмография.

- •2. Изменения давления в легких. Характеристика альвеолярного, плеврального и транспульмонального давления, механизмы их формирования, величина и значение для движения воздуха.

- •3. Легочные объемы и емкости. Их характеристика, величины и факторы ее определяющие. Методы определения.

- •4. Характеристика вентиляции легких. Альвеолярная вентиляция. Характеристика анатомического и альвеолярного мертвого пространства, их влияние на эффективность альвеолярной вентиляции.

- •5. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и выдыхаемого воздуха. Минутный объем дыхания. Максимальная вентиляция легких.

- •6. Эластическая тяга легких, ее величина и значение. Роль сурфактанта.

- •7. Сопротивление дыхательных путей току воздуха и факторы его определяющие. Работа дыхательных мышц. Методы ее расчета. Влияние на величину работы глубины дыхания.

- •8. Диффузия газов через аэрогематический барьер. Характеристика барьера: площадь, толщина, строение. Общие закономерности диффузии газов. Закон Фика. Понятие о диффузионной способности легких и диффузионном сопротивлении.

- •9. Газообмен и транспорт кислорода кровью. Роль гемоглобина. Кривая диссоциации оксигемоглобина, влияние на нее различных факторов. Кислородная емкость крови, коэффициент утилизации кислорода.

- •10. Газообмен и транспорт диоксида углерода (СО2) кровью. Особенность диффузии СО2 через аэрогематический барьер, коэффициент растворимости, величина концентрационного градиента. Роль карбоангидразы.

- •11. Дыхательный центр, его локализация и основные функции.

- •12. Дыхательные нейроны продолговатого мозга, их функциональная классификация, связь биоэлектрической активности с фазами дыхания. Подразделение на группы в зависимости от их локализации и проекции аксонов.

- •13. Роль варолиева моста в регуляции дыхания.

- •14. Механизм генерации дыхательного ритма. Фазы активности дыхательных нейронов, их физиологическое значение.

- •15. Рефлекторная регуляция дыхания, роль механорецепторов. Рефлексы слизистых оболочек носа, глотки, гортани, трахеи и бронхиол. Рефлекс Геринга-Брейера.

- •16. Роль периферических и центральных хеморецегпоров в регуляции дыхания, их функциональная характеристика. Влияние на вентиляцию легких гипоксии и гиперкапнии.

- •17. Координация дыхания с другими функциями организма.

- •18. Фазовый характер дыхания при физической нагрузке. Понятие об анаэробном пороге и его критериях. Влияние на дыхание величины барометрического давления.

- •19. Механизмы неспецифических защитных функций дыхательной системы. Метаболизм биологически активных веществ в легких

- •Пищеварение

- •1.Физиологические основы голода и насыщения. Понятие о пищевом центре, его структура и функции. Значение аппетита.

- •2. Значение пищеварения для организма. Характеристика типов пищеварения. Конвейерный принцип его организации.

- •3. Физиологическая характеристика секреторной и моторной функций пищеварительного тракта. Всасывание (морфо-функциональная характеристика всасывающей поверхности, механизмы всасывания макро- и микромолекул).

- •4.Периодическая деятельность органов пищеварения.

- •5. Экспериментальные (И.П. Павлов) и клинические методы исследования секреторной, моторной и всасывательной функций пищеварительного тракта.

- •6. Пищеварение в полости рта. Жевание, его характеристика, механизмы регуляции. Значение слюноотделения, состав и свойства слюны. Особенности парасимпатической и симпатической регуляции слюноотделения.

- •7. Глотание, его фазы, их механизмы и значение.

- •8. Секреторная функция различных видов желудочных желез. Состав и свойства желудочного сока, его значение в пищеварении. Защитная роль слизи.

- •9. Механизмы регуляции желудочной секреции. Фазы желудочной секреции, влияние пищевых режимов.

- •10. Характеристика основных видов движения желудка, их значение. Регуляция двигательной активности, роль автономной нервной системы.

- •11. Эвакуация содержимого желудка в 12-перстную кишку, механизмы ее регуляции. Динамика величины рН содержимого 12-перстной кишки. Рвота.

- •12. Состав и свойства сока поджелудочной железы, роль пищеварительных ферментов. Регуляция секреторной функции поджелудочной железы. Фазы панкреатической секреций. Влияние пищевых режимов на секрецию.

- •13. Акт рвоты, его механизм и значение.

- •14. Значение желчи в пищеварении, ее состав. Процессы желчеобразования и желчевыделения, их регуляция.

- •15. Кишечный сок, его продуценты, состав и свойства. Роль в пищеварении. Особенности регуляции кишечной секреции.

- •16. Полостное и пристеночное пищеварение, их особенности и регуляция.

- •17. Типы двигательной активности тонкой кишки, их роль в пищеварении. Механизмы регуляции моторной функции тонкого отдела кишечника.

- •18. Механизмы всасывания воды, минеральных солей, продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов. Роль различных отделов желудочно-кишечного тракта.

- •19. Морфофункциональная характеристика илеоцекального сфинктера, его физиологическая роль. Роль толстой кишки в пищеварении. Особенности двигательной функции, ее регуляция.

- •20. Микрофлора пищеварительного тракта, ее состав, происхождение и физиологическая роль.

- •21. Функции печени и их роль в процессах пищеварения.

- •22. Участие желудочно-кишечного тракта в выделительных процессах, водно-солевом обмене и инкреции ферментов.

- •23. Эндокринная функция пищеварительного тракта и ее физиологическая роль.

- •Обмен веществ и энергии

- •1. Понятие об обмене веществ. Обмен белков, их физиологическая роль и биологическая ценность. Азотистый баланс и его виды Регуляция обмена белков.

- •2. Липиды, их физиологическая роль. Регуляция обмена жиров.

- •3. Углеводы, их физиологическая роль. Обмен углеводов в организме и его регуляция.

- •4. Обмен воды и минеральных солей и его регуляция. Витамины, их усвоение и физиологическая роль.

- •5. Превращения энергии в процессе обмена веществ. Методы исследования обмена энергии (прямая и непрямая калориметрия). Исследование валового обмена.

- •6. Основной обмен, его величина и факторы ее определяющие. Правило поверхности. Специфическое динамическое действие пищи. Регуляция обмена энергии.

- •7. Величина энергозатрат в зависимости от пола, возраста и физической активности. Понятие о профессиональных группах населения и коэффициентах физической активности.

- •Питание

- •1. Пищевые вещества и другие компоненты пищи, их суточная потребность, качественный состав и биологическая ценность.

- •2. Теории сбалансированного и адекватного питания.

- •Несбалансированность пищевых веществ может вызвать тяжелые нарушения обмена веществ.

- •Избыточность питания/много жиров — ожирение.

- •Избыточный прием пищевого сахара — сахарный диабет.

- •Терморегуляция

- •1. Температура тела человека, понятие об изотермии. Температура «ядра» и «оболочки». Суточные колебания температуры.

- •2. Роль химической терморегуляции в поддержании температуры тела.

- •3. Роль физической терморегуляции в поддержании температуры тела.

- •4. Нервные и гуморальные механизмы регуляции изотермии. Гипо- и гипертермия.

- •Выделение

- •1. Значение процесса выделения для организма. Органы выделения. Функции почек, методы их изучения.

- •2. Морфо-функциональная характеристика нефронов. Особенности почечного кровотока.

- •3. Клубочковая фильтрация. Особенности строения фильтрующей мембраны.

- •4. Механизм фильтрации, значение эффективного фильтрационного давления. Понятие об ультрафильтруемой фракции. Суточный объем ультрафильтрата.

- •5. Измерение скорости клубочковой фильтрации. Понятие об инулиновом клиренсе и экскретируемой фракции.

- •7. Механизмы канальцевой реабсорбции. Активный и пассивный транспорт. Механизмы реабсорбции ионов натрия, глюкозы, аминокислот и белка. Определение величины реабсорбции в канальцах почки.

- •8. Механизм канальцевой секреции. Секреция парааминогиппуровой кислоты, холина, ионов К и других веществ. Определение величины канальцевой секреции. Синтез веществ в почках.

- •9. Осмотическое разведение и концентрирование мочи. Механизм деятельности поворотно-противоточной системы.

- •10. Гомеостатические функции почек (регуляция объема крови, осмотического давления, ионного состава и кислотно-основного состояния).

- •11. Экскреторная, инкреторная и метаболическая функции почек.

- •12. Регуляция реабсорбции и секреции веществ в клетках почечных канальцев. Нейрогуморальные механизмы регуляции деятельности почек.

- •13. Диурез, его величина, зависимость от времени суток. Состав и свойства мочи. Мочеиспускание, его регуляция, значение объема крови.

- •Сенсорные системы

- •1. Строение и функция оптического аппарата глаза. Механизм аккомодации. Аномалии рефракции глаза.

- •2. Цветовое зрение. Цветовое ощущение и цветовая слепота. Восприятие пространства.

- •3. Структура и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Механизм слуховой рецепции.

- •4. Особенности электрической активности проводниковой части и центров слуховой системы. Слуховые функции и ощущения. Бинауральный слух.

- •5. Вестибулярная система, ее строение и функции.

- •6. Кожная рецепция, характеристика рецепторов, механизмы возбуждения. Свойства тактильного восприятия, адаптация рецепторов.

- •7. Болевая рецепция (ноцицепция) боль и ее биологическое значение. Механизмы боли. Зоны Захарьина-Геда. Антиноцицептивная система.

- •2 гипотезы об организации болевого восприятия:

- •8. Мышечная и суставная рецепция. Роль мышечных веретен, сухожильных и суставных рецепторов.

- •Мышечная и суставная рецепция (проприорецепция). В мышцах млекопитающих животных и человека содержится 3 типа специализированных рецепторов:

- •первичные окончания мышечных веретен,

- •вторичные окончания мышечных веретен

- •сухожильные рецепторы Гольджи.

- •Эти рецепторы реагируют на механические раздражения и участвуют в координации движений, являясь источником информации о состоянии двигательного аппарата.

- •Типы интрафузальных волокон:

- •Таким образом, веретена реагируют на два воздействия: периферическое — изменение длины мышцы, и центральное — изменение уровня активации γ- системы.

- •9. Обонятельная система, ее рецепторы, механизм восприятия пахучих веществ.

- •10. Вкусовая система, ее рецепторы, механизм восприятия вкусовых ощущений.

- •Высшая нервная деятельность 1. Условный рефлекс, его биологическое значение. Механизм, условия и стадии образования условного рефлекса.

- •2. Методы изучения условного рефлекса (И.П. Павлов). Классификация условных рефлексов.

- •3. Торможение условных рефлексов. Виды коркового торможения.

- •4. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову.

- •5. Память, ее виды, механизмы формирования.

- •6. Эмоции, их биологическая роль. Теории формирования эмоций.

- •7. Сон, его виды и стадии. Функциональное значение отдельных стадий сна.

- •8. Учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальной системах.

- •9. Понятие о хронофизиологии. Биологические ритмы их значение и классификация.

24. Торможение в центральной нервной системе (И.М. Сеченов), его виды и роль. Тормозные синапсы и их медиаторы. Механизм возникновения ТПСП.

Торможение в ЦНС – активный процесс, проявляющийся внешне в подавлении или ослаблении процесса возбуждения. Торможение в норме неразрывно связано с возбуждением, является его производным.

История развития учения о тормозных процессах в ЦНС начинается с открытия И. М. Сеченовым эффекта центрального торможения (химическое раздражение зрительных бугров тормозит простые спинномозговые безусловные реакции). Были обнаружены специальные вставочные нейроны, имеющие синаптические контакты с двигательными нейронами. Активация этих вставочных нейронов закономерно приводила к торможению двигательных нейронов.

Классификация торможения в ЦНС

Электрическому состоянию мембраны

-гиперполяризационное

-деполяризационное

Отношение к синапсу

-постсинаптическое

-пресинаптическое

Нейрональной организации

-поступательное,

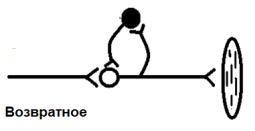

-возвратное,

-латеральное

Виды торможения: постсинаптическое, возвратное, пресинаптическое, пессимальное.

ПЕ Р В И Ч Н О Е:

●Постсинаптическое торможение - основной вид торможения, развивающийся в постсинаптической мембране аксосоматических и аксодендритических синапсов. Под влиянием активации тормозных нейронов в концевых разветвлениях их аксонных отростков высвобождается тормозной медиатор, поступающий в синаптическую щель. Тормозной эффект таких нейронов обусловлен специфической природой медиатора. Наиболее распространенным тормозным медиатором- гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Так же тормозными являются глицин и таурин. ГАМК вызывает в постсинаптической мембране эффект гиперполяризации в виде ТПСП, пространственно-временная суммация которых приводит к повышению уровня МП (гиперполяризация), урежению или полному прекращению генерации ПД.

●Пресинаптическое торможение развертывается в аксо-аксональных синапсах, блокируя распространение возбуждения по аксону. В первую очередь блокирует слабые асинхронные афферентные сигналы и пропускает более сильные, следовательно, оно служит механизмом выделения, вычленения более интенсивных афферентных импульсов из общего потока Это имеет огромное приспособительное значение для организма, так как из всех афферентных сигналов, идущих к нервным центрам, выделяются самые главные, самые необходимые для данного конкретного времени. Благодаря этому нервные центры, нервная система в целом освобождается от переработки менее существенной информации.

В Т О Р И Ч Н О Е (не связано с тормозными структурами, является следствием предшествующего возбуждения):

●Пессимальное (по Н.Введенскому) торможение наступает при высокой частоте раздражения. В первый момент возникает высокая частота ответного возбуждения; через некоторое время стимулируемый центральный нейрон, работая в таком режиме, переходит в состояние торможения.

●Возвратным торможением называют угнетение активности нейрона, вызываемое возвратной импульсацией по коллатерали его аксона. коллатерали аксонов нервной клетки устанавливают синаптические контакты со специальными вставочными нейронами (клетки Реншоу роль которых заключается в воздействии на нейроны, конвергирующие на клетке, посылающей эти аксонные

коллатерали.

Тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП)

Нервный импульс, идущий по волокну, достигает пресинаптической мембраны синаптической бляшки, изменяя ее проницаемость для ионов кальция. Ионы кальция поступают внутрь бляшки, и под их воздействием пузырьки с тормозным медиатором подходят к внутренней поверхности пресинаптической мембраны, лопаются, и медиатор, изливаясь в синаптическую щель, диффундирует через нее и действует на рецепторы постсинаптической мембраны, увеличивая ее проницаемость для ионов калия. Т.к. ионов калия больше внутри, он выходит из клетки; увеличивается ПП, развивается гиперполяризация и тормозной постсинаптический потенциал (ТПСП), наступает торможение.

Суть: Если в мембране открываются каналы, обеспечивающие суммарный выходящий ток положительных зарядов (ионов калия) или входящий ток отрицательных зарядов (ионов хлора), то в клетке развивается тормозный постсинаптический потенциал (ТПСП )

ЦНС

1. Методы изучения функций центральной нервной системы.

Функции нервной системы изучают с использованием классических методов и специальных методических приемов, призванных выявить специфические функции нервных образований, играющих роль главной управляющей и информационной системы в организме.

Методы:

Эксперимент

1.Экспериментальные приемы, направленные на активацию или подавление функции данного нервного образования.

●Активирование органа сводится к раздражению его адекватными или неадекватными раздражителями.

Адекватное - специфическое раздражение рецепторов данных рефлексов либо электрическое раздражение проводникового или центрального отдела рефлекторной дуги. Имитирующее нервные импульсы.

Неадекватное - наиболее распространенным является раздражение различными химическими веществами и нарастающее раздражение электрическим током.

●Подавление органа вплоть до полного выключения достигается частичным или полным удалением (экстирпация), разрушением изучаемого нервного образования, кратковременным блокированием передачи возбуждения химическим веществом, действием холодового фактора или анода постоянного тока, денервацией органа, поперечной перерезкой.

2.Стереотаксис — нейрохирургический метод для направленного проникновения в глубокие структуры головного мозга животных, отличающийся малой инвазивностью.

Клиника

3.Радиоизотопные методы исследует нейрогуморальные регуляторные системы(гематоэнцефалический барьер и цереброспинальная жидкость)

4.Условнорефлекторный метод(изучает функции коры головного мозга в механизме обучения, развития адаптационного поведения) в сочетании с методами электроэнцефалографии(регистрация биопотенциалов мозга с поверхности кожи черепа)

5.Теоретические методы (выдвижение, обоснование и проверка, верификация рабочей гипотезы.) С учетом трудностей прямых экспериментальных вмешательств в структуры мозга человека становится понятной важная роль теоретического метода в физиологии мозга.

6.Анкетирование (оценивает интегративные функции коры головного мозга)

7.Моделирование (физическое, математическое, концептуальное).Модель - искусственно созданный механизм, имеющий определенное подобие с рассматриваемым механизмом. Модель как исследовательский инструмент отражает наиболее существенные черты моделируемого объекта, не перегружая его подробными деталями и упрощая объект исследования.

8.Анатомо-клинический метод -клиническое наблюдение за изменением функций Цнс при поражении ее каких-либо отделов с последующим патологоанатомическим исследованием

9.Хронорефлексометрия - определение времени рефлекса

10.Кибернетический метод изучает процессы управления и связи в нервной системе.

Экспериментальные методы применяются на животных, клинические - на людях!

2.Спинной мозг, его морфофункциональная организация.

Спинной мозг - наиболее древнее образование ЦНС, которое выполняет две основные функции: рефлекторную и проводниковую. Он получает импульсы от кожных экстерорецепторов, проприорецепторов и висцерорецепторов костей туловища и конечностей . Спинной мозг иннервирует скелетные мышцы, участвует в осуществлении всех сложных двигательных реакций организма.

Характерной чертой организации спинного мозга является периодичность его структуры в форме сегментов, имеющих входы в виде задних корешков, клеточную массу нейронов (серое вещество) и выходы в виде передних корешков.

Спинной мозг человека имеет два утолщения: шейное и поясничное — в них содержится большее число нейронов, чем в других его участках.

Закон Белла-Мажанди : Задние корешки являются афферентными, чувствительными, центростремительными, а передние — эфферентными, двигательными, центробежными.

●Афферентные входы в спинной мозг организованы аксонами спинальных ганглиев, лежащих вне спинного мозга, и аксонами экстра- и интрамуральных ганглиев симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы.

1.Проприоцептивная чувствительность - Первая группа афферентных входов спинного мозга образована чувствительными волокнами, идущими от мышечных рецепторов, рецепторов сухожилий, надкостницы, оболочек суставов.

2.Кожная чувствительность - Вторая группа афферентных входов спинного мозга начинается от кожных рецепторов: болевых, температурных, тактильных, давления.

3.Висцеральная чувствительность - Третья группа афферентных входов спинного мозга представлена рецептирующими входами от висцеральных органов.

●Эфферентные (двигательные) нейроны расположены в передних рогах спинного мозга, и их волокна иннервируют все скелетные мышцы.

Нейроны спинного мозга образуют его серое вещество в виде столбов ( продольно) или рогов (поперечный срез). Выделяют передние и задние (в грудном отделе еще боковые) рога.

Задние рога выполняют главным образом сенсорные функции и содержат нейроны, передающие сигналы в вышележащие центры, в симметричные структуры противоположной стороны либо к передним рогам спинного мозга.

Впередних рогах находятся нейроны, дающие свои аксоны к мышцам. все нисходящие пути ЦНС, вызывающие двигательные реакции, заканчиваются на нейронах передних рогов.

Вбоковых рогах серого вещества располагаются нейроны симпатического, а в крестцовых — парасимпатического отдела автономной (вегетативная) нервной системы.

Функционально нейроны спинного мозга можно разделить на 4 группы:

●мотонейроны, или двигательные, — клетки передних рогов, аксоны которых образуют передние корешки; Образуют мотонейронную единицу( один аксон-несколько мышечных веретен, чем меньше единица, тем точнее движения) и мотонейронный пул(несколько мотонейронов-одна мышца)

●интернейроны, или промежуточные, — нейроны, получающие информацию от спинальных ганглиев и располагающиеся в задних рогах; реагируют на раздражения, организуют связи между структурами спинного мозга.; Очень важной функцией интернейронов является торможение активности нейронов, что обеспечивает сохранение направленности пути возбуждения,

●симпатические и парасимпатические нейроны расположены преимущественно в боковых рогах; аксоны этих нейронов выходят из спинного мозга в составе передних корешков;

●ассоциативные клетки — нейроны собственного аппарата спинного мозга, устанавливающие связи внутри и между сегментами.