МЭСК-2013

.pdfЕСТЕСТВЕННЫЕ И СЛАБОНАРУШЕННЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ КАНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ В ПОЗДНЕМ ГОЛОЦЕНЕ

А. Б. Родионова

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск Институт экономики, управления и природопользования

Болотные массивы – уникальные природные аккумулирующие системы, с характерным преобладанием накопления органической массы над распадом и формирование торфяных толщ. Болота выполняют большое количество биосферных функций для поддержания экологического равновесия на Земле. В последнее время большое внимание уделяется реконструкции климатических условий природной среды.

Цель работы– изучение торфяных залежей болот с помощью ботанического анализа торфа, что позволяет сделать выводы о динамике локальной и региональной растительности, о климатических и гидрологических условиях времени торфонакопления. В этом заключается информационно-историческая функция болот. В настоящее время наименее изучены болотные ландшафты лесостепной зоны Красноярского края, одной из наиболее освоенных и важной в экономическом отношении территории. Там есть зоны северных лесостепей (Ачинская, Красноярская, Канская) и южной лесостепи (Минусинская), носящие островной характер.

Нами на территории Канской лесостепи изучено 7 болотных массивов: 3 в долине р. Есауловка (правый приток р. Енисея) – «Кускун», «Тертежское», «Пинчинское»; 2 в пойме р. Рыбная (правый приток р. Кан) – «Мочажинное», «Рыбное»; «Уря» в пойме р. Большая Уря (приток р. Рыбная) и болотный массив «Нарва» первой надпойменной террасы р. Мана (правый приток р. Енисея).

Болота Канской лесостепи, так же как и других островных лесостепей Красноярского края, до сих пор находятся в евтрофной стадии развития [1] в отличие от болот лесостепи Западной Сибири, которые в конце суббореального периода перешли в мезотрофную и олиготрофную стадии развития[2]. По данным Геолфонда установлено, что торфяные залежи высокозольные, средней и высокой степени разложения, с небольшой мощностью, в среднем 1 м [3]. Максимальные по мощности слои торфа зафиксированы на болотных массивах «Кускун» – 3,00 м, «Пинчинское» – 3,20 м и «Рыбное» – 3,40 м. Большинство болот образовалось в результате зарастания стариц, заболачивания пойм и притерассных понижений. . Болотные массивы отличаются по форме, ширине и протяженности. Наиболее крупные болотные массивы – «Мочажинное» площадью 5403 га, «Коленчатое» – 3403 га, «Татьяновское» – 1078 га, «Рыбное» – 947 га [3].

В данной работе приводятся результаты исследования болотных массивов «Кускун» и «Тертежское». На болотах были заложены шурфы, что позволило послойно произвести отбор проб с интервалом в 2 см для определения ботанического состава торфа. Отдельно были также отобраны образцы для установления возраста отложений с помощью радиоуглеродного датирования. Определение ботанического состава торфа проводилось по методике ботанического анализа торфа и подстилающих отложений с установлением процентного соотношения растений-торфообразователей по общепризнанной в болотоведении методике [4]. По результатам ботанического анализа торфа с использованием шкалы увлажнения Л.Г. Раменского и методики расчета индекса влажности по Г. А. Елиной и Т. К. Юрковской были реконструированы условия увлажнения за весь период формирования болотных массивов [5].

Таким образом, по данным радиоуглеродного датирования установлено, что болотообразование в пойме р. Есауловка началось в позднесуббореальный период (ок. 2505±35 л.н.), средняя скорость торфонакопления за весь период развития болотных массивов составила 0.43 мм в год. При анализе строения торфяных залежей «Кускун» и «Тертежское» установлена следующая сукцессионнная направленность: на начальном этапе развития были распространены лесо-топяные сообщества (елово-кедровый разнотравно-хвощевой лес с березой и сосной и смешанный разнотравно-хвощевой лес с березой, елью и сосной соответственно), далее развитие получил березняк осоково-разнотравный, в последующем сменившийся осоковым и осоковохвощевым фитоценозом. Подобная закономерность отмечена и на ранее изученных болотных массивах Красноярской лесостепи [1], где большинство болот образовалось путем заболачивания пойм, покрытых фитоценозами с хорошо развитым древесным ярусом, и последующей их сменой топяными сообществами с очаговым восстановлением древесного яруса.

Литература

1.А. В. Гренадерова. Динамика болот Красноярской и Минусинской лесостепей.: дисс. канд. геогр. наук. – Барнаул, 2005. 22 с.

2.О. Л. Лисс, Л.И. Абрамова и др. Болотные системы Западной Сибири и их природоохранное значение.

/Под. ред. д.б.н. профессора В.Б. Куваева –Тула: Гриф и Ко, 2001. – 584 с.

3.Р. Г. Матухин, В.Г. Матухина, В.М.Алтухов. Справочник торфяных месторождений Красноярского края. – Новосибирск, 1997. – 236с.

4.Торфяные месторождения и их разведка (руководства по лабораторно-практическим занятиям) / Под общей редакцией проф. д.т.н. И. Ф. Ларгина. – М.: Недра, 1977. – 264с.

5.Л. Г. Раменский. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову.-М.: Государственное изд-во сельскохозяйственной литературы, 1956. – 480с.

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент А. В. Гренадерова

21

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ГРУППИРОВОК ПОЧВЕННЫХ ВОДОРОСЛЕЙ И ЦИАНОПРОКАРИОТ АККУМУЛЯТИВНОГО УЧАСТКА КАТЕНЫ

(с. КАРАМ, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

А. Н. Кулятина

Новосибирский государственный педагогический университет

Благодаря способности быстро реагировать на малейшие изменения почвенно-экологических условий среды обитания в мониторинге используются микроорганизмы, в частности почвенные водоросли.

Цель: Выявить фитоценотическую структуру почвенных водорослей и цианопрокариот, являющуюся отражением специфики почвенно-экологических условий.

Исследования проводились в с. Карам Казачинско-Ленского района Иркутской области в течение летнего полевого сезона 2011 – 2012 гг.

Для аккумулятивной части катены исследованного профиля в общей фитоценотической структуре выявлена олигодоминантная группировка водорослей и цианопрокариот.

Всего на аккумулятивном участке насчитывается 39 видов и внутривидовых таксонов. Внутривидовой таксон имеет только вид Anabaena sphaerica. Данный вид характерен для водных экосистем. Следовательно, Anabaena принесена с водными потоками и приспособилась к данным условиям. Доминирующими видами на аккумулятивном участке являются Chlorococcum pamiricum, Aphanothece stagnina f. prasina, Gloeocapsa magma. Виды Aphanothece stagnina f. prasina, Gloeocapsa magma характерны для каменистых субстратов [2]. Представители семейства Chlorococcaceae широко распространены в хвойных фитоценозах таёжной зоны. Вероятно, вид Chlorococcum pamiricum занесен на данный участок водным стоком с вершины хребта, где расположен хвойный лес.

Виды водорослей и цианопрокариот представлены разнообразными морфотипами: колониальнококкоидным, трихальным, коккоидным, политрихальным, политрихальным, монадным. Долевое участие коккоидного и трихального морфотипов составляет больше половины всех морфотипов представителей водорослей и цианопрокариот аккумулятивного участка. В сложении коккоидного морфотипа принимают участие такие роды, как Gloeocapsa и Chlorococcum. Низкий процент влажности территории (10 %) является экстремальным для развития водорослей и цианопрокариот [1]. Следовательно, для выживания в данных условиях водорослям необходимо запасать влагу. Водоросли и цианопрокариоты, имеющие коккоидный морфотип, имеют слизистые чехлы, таким образом создавая вокруг себя оптимальные микроусловия. Можно предположить, что водоросли и цианопрокариоты, имеющие данный морфотип, могут являться ценозообразователями. Почвенно-экологические условия и растительный покров существенно влияют на число видов, а также на их распределение [3]. Всего на исследованном участке выделены две серийные группировки высших растений: ветреницевая и лютиковая с проективным покрытием 10 и 15 % соответственно. Наблюдается незначительное увеличение числа видов почвенных водорослей и цианопрокариот в ветреницевой серийной группировке (28 видов и внутривидовых таксонов). В лютиковой серийной группировке насчитано 26 видов и внутривидовых таксонов водорослей и цианопрокариот.

В каждой серийной группировке формируются специфические цианобактериальноводорослевые группировки с разными показателями ЭЦЗ доминантных видов.

Некоторые показатели доминантных видов водорослей и цианопрокариот в различных ассоциациях аккумулятивного участка

Показатели |

Ассоциация |

|

|

|

ветренницевая |

лютиковая |

|

|

Gloeocapsa magma |

Aphanothece stagnina f. prasina |

Chlorococcum |

|

|

|

pamiricum |

Обилие (мах 6 баллов) |

5 |

5 |

6 |

Встречаемость (мах 100 %) |

39,9 |

35,6 |

45,5 |

ЭЦЗ (мах 1) |

0,4 |

0,3 |

0,5 |

Вид Gloeocapsa magma является доминантом в ветреницевой серийной группировке. Показатель ЭЦЗ невысок и равен 0,4. Chlorococcum pamiricum имеет высокие показатели обилия (6), встречаемости (45,5 %) и, соответственно, ЭЦЗ (0,5). С увеличением проективного покрытия высших растений ЭЦЗ водорослей и цианопрокариот значительно уменьшается. Низкая экологоценотическая значимость микроорганизмов также может свидетельствовать об инициальных процессах освоения субстрата.

Литература

1.Гайсина Л.А., Фазлутдинова А.И., Кабиров Р.Р. Популяционная альгология. Уфа, 2008. 152 с.

2.Голлербах М. М., Косинская Е. К., Полянский В. И. Синезеленые водоросли // Определитель пресноводных водорослей СССР. Л., 1953. Вып. 1. 200 с.

3.Стебаев И.В., Пивоварова Ж.Ф. Возникновение и развитие биогеоценозов на скалах. // УДК 574.001 Журнал общей биологии. 1992. Т.53. № 5. С. 715-728.

Научные руководители – д-р. биол. наук, проф. Ж. Ф. Пивоварова; канд. биол. наук., доцент А. Г. Благодатнова

22

ВОДОРОСЛИ И ЦИАНОБАКТЕРИИ СТЕПНЫХ ПАЛЕОПОЧВ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, ТОПЧИХИНСКИЙ РАЙОН)

И. Н. Огнева

Новосибирский государственный педагогический университет

Оценка состояния почвенной биоты имеет важное значение в экологическом мониторинге. Почва – это биокосная система, отражающая в себе особенности условий формирования, она хранит информацию в течение долгого времени. «Почва-память» – свойство почвы сохранять характеристики условий природной среды прошлого. Остатки растительности, споры и цисты водорослей и цианобактерий заключают в себе данные о растительности и ландшафтах прошлых геологических эпох. Микроорганизмы, в частности почвенные водоросли, позволяют проводить раннюю диагностику каких-либо изменений окружающей среды за счет высокой скорости генерации, пойкилогидричности и широкой экологической пластичности.

Район исследования расположен в восточной части Приобского плато, в степной природной зоне. Высота участка около 220 – 230 м над уровнем моря. Данная территория относится к Алтайскому краю, Топчихинскому району, южнее села Володарка на 1 – 3 км (с точки зрения административнотерриториального деления). Здесь встречаются почвы, которые можно разделить на две группы (Пономарев, 2013): современные почвы (чернозем южный), сформированные под влиянием современных факторов почвообразования; серия палеопочв (почвенно-лессовая система), в профиле которых присутствуют морфологические признаки древнего педогенеза.

При диагностике изменений условий среды необходимо учитывать специфику местных экологических условий. Для каждого типа почв, природной зоны или того или иного типа антропогенного прессинга в большинстве случаев характерен специфичный таксономический состав водорослей, а также их количественные характеристики (Огнева, 2013).

В исследованных палеопочвах нами было выявлено всего 5 видов водорослей (Chlorococcum hypnosporum Starr, Mymecia bisecta Reisigl., Gloeocestis polydermatica (Küts.) Hind., Chlorella vulgaris Beijer., Neochlorosarcina minuta (Groover et Bold) Watanabe и 1 вид цианопрокариот – Phormidium foveolarum (Mont.)

Gom.), в то время как для современных степных почв характерно наличие более 200 видов водорослей и цианобактерий. Возможно, необходимо подобрать определенную питательную среду, так как традиционные среды не стимулируют рост водорослей, или нужно модернизировать методики культивирования почвенных водорослей и цианопрокариот. Для современных степных почв характерны следующие виды-стенобионты:

Phormidium paulseniaum f. takyricum Nowitsch, Ph. retzii (Ag.) Gom., присутствие которых указывает на повышенное содержание в почве карбонатов; Gloeocapsa minor (Kütz) Hollerb., Aphanothece saxicola Näg., Synechocystis aquatilis Sauv. свидетельствуют о перманентном увлажнении почвы (Стебаев и др., 1992). Во флористическом спектре водорослей и цианобактерий представлены только одновидовые семейства

(Chlorococcaceae, Neochloridaceae, Radiococcaceae, Chlorellaceae, Chlorosarcinaceae, Oscillatoriaceae) и роды

(Chlorococcum, Mymecia, Gloeocestis, Chlorella, Neochlorosarcina, Phormidium). Обращает на себя внимание тот факт, что эти таксоны водорослей не являются типичными для современных степных почв. Семейство же Oscillatoriaceae и род Phormidium в частности (Cyanoprokariota), напротив, характерны для степей. Интересен тот факт, что одиночные трихомы Phormidium foveolarum не встречались. Наиболее число нитей обнаружено в слизи Gloeocestis polydermatica. Так же выявлены группировки Phormidium foveolarum с Chlorella vulgaris и Mymecia bisecta. Вероятно, Gloeocestis polydermatica является тем видом, который сосредотачивает в своей слизи все остальные виды водорослей и цианобактерий. В то же время Phormidium foveolarum (за счет трихальной структуры) выполняет функции «мостиков» между различными группировками водорослей.

Таким образом, водоросли и цианобактерии палеопочв на сегодняшний день практически не изучены. Водоросли и цианобактерии современной флоры через латентные состояния могут индицировать те или иные конкретные почвенно-экологические условия. Именно использование почвенных водорослей и цианопрокариот в качестве индикаторов позволяет провести оценку экологического состояния, спрогнозировать вектор дальнейшего развития территории и дать рекомендации по ее восстановлению и рекультивации.

Литература:

1.И. Н. Огнева. Цианобактериально-водорослевые ценозы современных степных почв (Алтайский край, Топчихинский район) // Материалы Четвертой Международной научной молодежной школы по палеопочвоведению «Палеопочвы – хранители информации о природной среде прошлого» (Новосибирск, 30 июля – 4 августа 2013). Новосибирск, 2013. С. 61 – 63.

2.С. Ю. Пономарев. Специфика поверхностных палеопочв ключевого участка Володарка по морфологическим и физико-химическим свойствам // Материалы Четвертой Международной научной молодежной школы по палеопочвоведению «Палеопочвы – хранители информации о природной среде прошлого» (Новосибирск, 30 июля – 4 августа 2013). Новосибирск, 2013. С. 69 – 75.

3.И. В. Стебаев, Ч. Т. Сагды, С. С. Курбатская и др. Останец Ончалаан как натурная модель развития биогеоценозов стоковых серий ландшафтов Убсунурской котловины. – Кызыл: Тувинское книжное издательство, 1992. – 183 с.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доц. А. Г. Благодатнова

23

БИОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВОД ОЗЕР ДЕСНЯНСКО-ЖЕРЕНСКОГО ЗАКАЗНИКА (БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Л. Дембовская

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского

На территории ландшафтного Деснянско-Жеренского заказника (Брянская область) расположен уникальный комплекс Жеренских озер. Заказник имеет международное значение для охраны птиц на европейском континенте. Во флоре заказника отмечено 15 редких и охраняемых видов сосудистых растений. В растительности заказника преобладают леса, занимающие не менее 52 % его площади. Заболоченность территории 18 %. Преобладают эвтрофные болота, представленные черноольховотравяными, древесно-гипновыми и травяными сообществами.

Цель работы – представить характеристику вод реликтовых озер Деснянско-Жеренского заказника с использованием гидробиологических характеристик.

Вработе использован маршрутный метод и стандартные гидробиологические методики. Для оценки экологического состояния Жеренских озер по структуре зообентоса использовали следующие показатели: число видов, численность (Ч., экз./м²), биомассу (Б., г/м²), индекс сапробности по методу Пантле-Букка (S), биотический индекс Вудивисса (ВИ) [1, 2, 3]. Устанавливалась способность озер к самоочищению методом малакоиндикации [1, 2].

Врезультате проведенных исследований выявлена таксономическая структура и видовой состав зообентоса Жеренских озер. Таксономический состав зообентоса включает 2 вида и форм олигохет, 11 – моллюсков, 10 видов и форм личинок хирономид, 1 – прочих двукрылых, 6 – пиявок, 10 – ручейников, 5 – поденок, 1 – ракообразных, 5 – стрекоз, 3 – полужесткокрылых, 4 вида из числа жесткокрылых, 2 вида куколок бабочек и 2 – водных клещей. Ведущими по числу видов и внутривидовых таксонов являются моллюски. Присутствие большого количества моллюсков имеет первостепенное значение, т.к. они являются уникальными биофильтраторами. Практически во всех пробах были встречены ручейники, из которых доминировали Anabolia soror Mc Lachlan, Agrypnia pagetana Curtis. Хирономиды представлены

Parachironomus (Lenz) (куколки), Polypedilium Kieffer sp., Glyptotendipes Kieffer. Высокая частота встречамости ручейников говорит о благоприятной обстановке для обитания гидробионтов. Наибольшее количество видов было отмечено на Большом Жерено (27), здесь встречены все основные группы водных беспозвоночных. Помимо ручейников, которые встречались в Малом Жерено, здесь были отмечены и поденки (5 видов), несмотря на зарастание водной глади телорезом. Это говорит о достаточно высоком качестве воды в данной водной экосистеме. По численности преобладали личинки хирономид (74 %), а по биомассе – моллюски (52 % от всего макрозообентоса). Максимальная численность (70,8 экз./м²) и биомасса (11,4 г/м²) донных беспозвоночных наблюдались в прибрежной зоне, среди зарослей макрофитов.

По средней величине индекса сапробности по методу Пантле-Букка (1,2) водоемы характеризовались как олигосапробная зона. Что касается индекса Вудивисса, то его значение было высоким – 7. На Большом Жерено оно достигло значения величины – 9, что еще раз подтверждает уникальность озера. Таким образом, таксономический состав Жеренских озер представлен в основном хирономидно-моллюсковым комплексом. По рабочей шкале для оценки индекса Вудивисса Малое Жерено характеризуется, как чистое, а Большое Жерено относится к категории очень чистых водоемов. Наблюдается высокое видовое разнообразие, что характеризует данные водные экосистемы как устойчивые. Так как озеро Большое Жерено находится в предпоследней стадии зарастания, необходима очистка от плейстофитной растительности для сохранения уникальной озерной экосистемы.

Качество вод и способность реликтового озера Большое Жерено к самоочищению установлена с помощью малакоиндикации. Общая характеристика популяции двустворчатых моллюсков дана ниже.

Размерный класс 2 – 3: процентная доля числа раковин в размерном классе 0,12; весовая доля моллюсков в %, в каждом классе 0,11; средняя масса 1 моллюска в размерном классе 31. Размерный класс 3 – 4: процентная доля числа раковин в размерном классе – 0,37; весовая доля моллюсков в %, в каждом классе – 0,28; средняя масса 1 моллюска в размерном классе 25,3. Размерный класс 4 – 5: процентная доля числа раковин в размерном классе – 0,37; весовая доля моллюсков в %, в каждом классе – 0,44; средняя масса 1 моллюска в размерном классе 39. Размерный класс 5 – 6: процентная доля числа раковин в размерном классе 0,12; весовая доля моллюсков в %, в каждом классе– 0,14; средняя масса 1 моллюска в размерном классе –

13.

Согласно полученным данным качество вод озера можно охарактеризовать как высокое.

Литература

1.Абакумов В.А. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем / Под ред. В. А. Абакумова. – СПб.: Гидрометеоиздат, 1992.

2.Анищенко Л.Н. Полевая практика по общей экологии (учебное пособие). – Брянск, 2012. – 162 с.

3.Вудивисс Ф. Биотический индекс р. Трент. Макробеспозвоночные и биологическое обследование // Научные основы контроля качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям. Труды Советско-английского семинара. – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – С.132-161.

Научный руководитель – д-р. с.-х. наук, доцент Л. Н. Анищенко

24

К ОБОСНОВАНИЮ ЗАКАЗНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОКУНАЙСКИЙ» (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)

М. К. Дементьева

Иркутский государственный университет, Биолого-почвенный факультет

Заказник «Окунайский» (Казачинско-Ленский район Иркутской области) организован в 2012 году. Его территория (213096 га) охватывает основную часть бассейна р. Окунайка в пределах западного макросклона и предгорий Байкальского хребта. В июле–августе 2012 г. комплексной экспедицией Иркутского госуниверситета была проведена инвентаризация биоты заказника. При изучении растительности было уделено особое внимание водным и прибрежно-водным сообществам. В общей сложности выполнено 63 геоботанических описания.

Водные объекты Окунайского заказника представлены олиготрофными и реже мезотрофными водоемами. Наиболее крупными являются озера в равнинной (предгорной) части заказника: Ближнее, Дальнее и Дургань. Озера Дальнее и Дургань характеризуются низкой трофностью, высокой прозрачностью воды и незначительным влиянием человека. Биота оз. Ближнего сильно трансформирована из-за занесенного сюда агрессивного (инвазивного) растения элодеи канадской (Elodea сanadensis Michx.). Разросшиеся популяции элодеи вытеснили другие виды растений и стали доминирующими в озере. Это также привело к увеличению минерализации воды.

Обнаруженные сообщества водных растений заказника отнесены нами к 15 ассоциациям водной растительности классов Lemnetea de Bolos et Masclans 1955, Potametea Klika in Klika et Novak 1941 и

Littorelletea uniflorae Br.-Bl. Et Tuxen wx Wsthoff et al. 1946 эколого-флористической классификации (подход Ж. Браун-Бланке).

Класс Lemnetea объединяет сообщества водных неукореняющихся растений; представлен одной ассоциацией Lemno-Spirodeletum polyrhizae Koch 1954 с доминированием Spirodela polyrhiza (L.) Schleid.

Класс Potametea, объединяющий сообщества водных укореняющихся растений, представлен 12, как редкими так и широко распространёнными в Байкальской Сибири ассоциациями. Редкие в регионе сообщества образуют Nymphaea candida J. Presl, Nuphar pumila (Timm) DC. и др. Класс Littorelletea uniflorae представлен сообществами амфибийных растений олиготрофных водоемов. В заказнике это ценозы Isoёtes echinospora Durieu и Subularia aquatica L., видов, внесённых в красную книгу Иркутской области (2010). В озерах Дальнее и Дургань эти сообщества оказались массовыми.

Прибрежно-водная растительность представлена одним классом Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novak 1941, объединяющим ценозы прибрежных гелофитов и растений болотистых лугов. Описаны сообщества 14 ассоциаций, как редких, так и обычных в регионе. Наиболее обычными, и занимающими обширные площади, являются монодоминантные сообщества Equisetum fluviatile L. К числу редких относятся ценозы гидрофильного папоротника Thelypteris palustris Schott, встречающихся вдоль русла р. Окунайка.

Конечно, разнообразие растительности водоемов заказника выявлено далеко не полностью. Но даже исходя из полученных данных, можно утверждать, что эта территория уникальна и нуждается в охране.

Научный руководитель: канд. биол. наук В. В. Чепинога

25

УСТОЙЧИВОСТЬ ВОДНО-БОЛОТНЫХ УГОДИЙ: МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ)

А. И. Нуртдинова

Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского

Оценка состояния геосистем водно-болотных угодий (ВБУ) – особенно в приграничных областях России и Беларуси – актуальная задача, направленная на разработку механизмов поддержания устойчивости геокомплексов. Ресурсный потенциал болот и водно-болотных угодий, состоящий из компонентов географической среды и объектов антропогенного происхождения, – наиболее важная составляющая общей характеристики территории, когда речь идет об оценке её состояния [1, 4]. Наиболее значимые элементы ВБУ – ресурсы биоразнообразия, а также ландшафтные комплексы как возможные объекты туризма и рекреации, резерваты для сохранения видов, сообществ [4]. Для Брянской и Смоленской области исследования по оценке устойчивости и регенерационного потенциала ВБУ были осуществлены ранее [1, 2]. Поэтому тематика работы особенно актуальна в направлении оценки устойчивости и регенерационного потенциала ВБУ для оптимизации природопользования и охраны биоразнообразия.

Цель исследования – оценить условия и критерии устойчивости экосистем ВБУ Гомельской области Беларуси для оптимизации природопользования и охраны биоразнообразия.

Впервые для района исследований были применены методики, позволяющие выявить интегральные показатели ВБУ (болотных экосистем) и ландшафтов, необходимые для оценки условий и критериев устойчивости [3].

Практическая ценность исследований несомненна, так как результаты исследований могут быть использованы для оценки экологической составляющей природного комплекса болот, для создания оптимальных условий сохранения и оценки биологического разнообразия и для оценки антропогенной нарушенности природных комплексов.

При решении задач исследования нами проанализированы ВБУ на территории Гомельской области. На основании проведенных исследований мы пришли к следующим выводам.

В исследуемом регионе нами зарегистрировано 11 небольших болот (ВБУ) площадью от 0,81 га до132 га. Так как устойчивость биосистемы определяет её способность восстанавливаться в случае внешнего воздействия, то основными критериями устойчивости природного комплекса ВБУ будут считаться компоненты «экологического резерва»: показатели биоразнообразия, наличие в нем уникальных

местообитаний (комплекса абиотических факторов), а также индекс антропогенной нарушенности. Наибольшим потенциалом биоразнообразия обладают следующие ВБУ: Варваринское Большое,

Протово, Галины, Ипуть.

Впервые для исследуемой территории выделены типы ВБУ, имеющих высокую природоохранную ценность (ВБУВПЦ): Ипуть, Варваринское Большое. Были выделены болотные комплексы в ВБУ, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном уровнях: Ипуть, Галины.

Индекс нарушенности территории, высчитанный для природного комплекса ВБУ, показал, что большая часть исследованных ВБУ принадлежит к коренному неэксплуатируемому типу, следовательно, обладает достаточным потенциалом для сохранения и поддержания устойчивости: Прилужье (In =0.09); Беседь (In=0,07); Галины (In=0,04); Шелуховское (In= 0,24); Раскосье (In=0,15); Гальное (In=2,47); Варваринское Большое (In= 0,02); Острова Буда-Кошелевского р-на (In= 0,13); Протово (In= 0,04); Чистолужье (In= 0,08);

Ипуть (In= 0,02).

Нами разработан экокаркас, ядрами которого определены ВБУ с наиболее устойчивыми природными комплексами. Экологические ядра экокаркаса в большей части представлены ненарушенными (коренными) ВБУ.

Литература

1.Нуртдинова А.И., Ворочай Ю.А., Анищенко Л.Н. Устойчивость водно-болотных угодий как показатель адаптации и экологической безопасности // Междунар. конф. «Современное общество и экология». – Чебоксары: ЧКИ РУК, 2013. – С. 14-18.

2.Нуртдинова А.И. Экологическая оценка водно-болотных угодий Смоленской области // Матер. Междунар. науч.-практ. конф. студентов и аспирантов «Среда окружающая человека: природная, техногенная, социальная». – Брянск: Изд-во ЦНТИ, 2013. – С. 35-37.

3.Теоретические и практические аспекты устойчивого природопользования: управление, принципы организации природно-хозяйственных систем, ландшафтное планирование / Под общей ред. д.б.н. Ю.П. Демакова. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2004. – 403 с.

4.Федотов Ю.П. Болота заповедника «Брянский лес» и Неруссо-Деснянского Полесья (флора и растительность). Брянск, 1999. 106 с.

Научный руководитель – д-р. с.-х. наук, доцент Л. Н. Анищенко

26

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ ПЛАНКТОНА ОЗЕРА ВИЛЬНЕТ (ХМАО-ЮГРА)

Т. В. Шмидт

Нижневартовский государственный университет

Озеро Вильент входит в Самотлорскую группу озер. Сведений о водорослях водоема, находящегося в районе нефтедобычи, в литературных источниках не найдено, поэтому данное исследование весьма актуально. Площадь озера составляет 1 км2, форма озера слегка вытянута. Берега изрезанные, низкие в заливах, сплавинного характера, зыбкие или торфянистые. В июне – августе 2011 года отобрано 18 проб, температура воды не превышала 23°С. Фитопланктон собран и обработан принятыми в альгологии методами.Цель работы заключается в оценке состава зеленых водорослей планктона озера Вильент.

При таксономическом обзоре в отделе Сhlorophyta обнаружено 13 видовых и внутривидовых таксонов, 6 родов, 4 семейства, 2 класса. Класс Conjugatophyceae включает в себя 7 видов и разновидностей, Chlorophyceae – 6. В семейственном спектре лидирует Closteriacea (5 водорослей), далее следуют Scenedesmaceae и Selenastraceae (по 3), Desmidiaceae насчитывают всего 2 вида. В родовом спектре лидирует Closterium, в состав которого входит 5 видов и разновидностей, на втором месте – Scenedesmus (3), на третьем – Monoraphidium (2), по одному таксону входит в состав Ankistrodesmus, Staurodesmus и Cosmarium.

Наивысшую (по 7 баллов) численность по шкале Штармаха (1955), имеют Closterium acicularis Näg. и

Scenеdesmus denticulatus Schröd, 5 баллов – Monoraphidium arcuatium Kom.-Legn. (часто встречающийся),

остальные водоросли развиваются с низкой численностью. C точки зрения «активности» выявленных видов к особо активным (83 %) относится Scenеdesmus denticulatus, к высокоактивным (по 50 %) Monoraphidium arcuatium и Closterium acicularis. Остальные водоросли отдела Сhlorophyta относятся к малоактивным.

При изучении фитопланктона озера Вильент отмечено не только небольшое разнообразие зеленых водорослей, но и довольно низкая их численность. Среди них наибольшая ценотическая роль принадлежит

Closterium acicularis и Scendesmus denticulatus.

Научный руководитель – канд. биол. наук О. Н. Скоробогатова

27

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БИОРАЗНООБРАЗИЯ АЛЬГОФЛОРЫ ОЗЕРА ИЛЬМЕНСКОЕ

Ю. Д. Пилькевич, Е. С. Зыков

Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

Животные и растения, обитающие в водоемах, в результате обмена веществ оказывают сильное влияние на состояние водоема и свойства воды. Фитопланктон – наиболее распространенная и хорошо изученная из всех экологических групп водорослей. Состав фитопланктона имеет большую видовую насыщенность. Анализ видового состава, обилия и количественного развития видов фитопланктона входят во все программы экологического мониторинга водоемов.

Водоросли, являясь автотрофами, составляют основу трофической пирамиды, а, следовательно, первыми участвуют в утилизации трофического базиса экосистемы, потребляя для построения органического вещества биогенные соединения азота и фосфора. Интенсивность биогенной нагрузки отражается не только в обилии развивающихся на этой базе водорослей, но также и на их видовом составе. Именно эти характеристики водорослей – изменение численности и видового состава при изменении трофической базы – используются в биоиндикационных методах.

Наши исследования проводились в 2011 – 2013 гг. Для анализа были выбраны 8 контрольных точек пробоотбора на озере Ильменское. Контрольные точки были отобраны на основании влияния антропогенного фактора. Озеро Ильменское расположено на южной границе Ильменского заповедника и находится в зоне предгорных южно-таежных ландшафтов на серых лесных маломощно-щебнистых почвах, покрытых сосново-березовыми лесами с примесью мелколиственных пород – осины, ольхи, липы. К заповедной относится небольшая часть юго-восточного побережья. На западном берегу озера расположены две базы отдыха, на северном – жилой поселок и нефтебаза. Недалеко от восточного побережья проходят железная и автомобильная дороги.

При отборе проб использовали батометр в соответствии с общепринятыми для альгологических исследований методами. Сгущение осуществляли осадочным способом. Использовали световые микроскопы с увеличением в 600 и 1000 раз. Виды, разновидности и формы водорослей идентифицировали по отечественным и зарубежным определителям. В основу систематического списка положена классификационная система, принятая при ревизии флоры водорослей водных экосистем Челябинской области [6]. При эколого-географической характеристике фитопланктона использовали литературные данные [7].

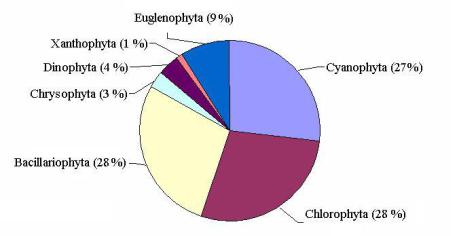

В результате исследований в составе фитопланктона было зарегистрировано 68 видов. Они относятся к 43 родам, 32 семействам, 16 порядкам, 12 классам, 7 отделам (рис. 1).

Биоразнообразие водорослей озера Ильменское

Анализ альгофлоры озера Ильменское показал, что преобладающая часть встречающегося фитопланктона широко распространена в континентальных водоемах (виды-космополиты). Планктонные формы составляют около 59 % от общего числа видов, для которых известно традиционное местообитание. На долю бентосно-планктонных и бентосных форм приходится соответственно по 27 % и 14 %. Постоянными представителями зеленых водорослей являются Coenococcus planctonicus, Volvox aureus, сине-

зеленых водорослей – Anabaena flos-aqua, A. hassalii, Gloeotrichia echinulata и Microcystis aeruginosa,

диатомовых – Asterionella formosa и Fragilaria crotonensi. Среди золотых водорослей это представители рода Dinobryon, а для динофлагеллят – Ceratium hirundinella. Виды-индикаторы органического загрязнения составляют 78 % от всего таксономического списка наблюдаемого фитопланктона.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент И. В. Машкова

28

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РДЕСТОВ (POTAMOGETONACEAE) В БИОИНДИКАЦИИ ВОДОЕМОВ

Я. А. Сауткин

Омская государственная медицинская академия Омский государственный педагогический университет

Данная работа посвящена исследованию представителей семейства Potamogetonaceae, произрастающих на территории Омской области, а также их использованию в качестве биоиндикаторов состояния водоемов.

Представители семейства Рдестовые (Pоtamogetonaceae) – одни из наиболее типичных водных растений, отличающиеся чрезвычайным разнообразием и относительно слабой изученностью (Флора Сибири, 1988; Флора водоемов России, 2000 и др.). Возможности рдестов как биоиндикаторов заключаются в том, что по их составу и количеству видов можно провести анализ водоема. (Флора и растительность..,2000).

Целью исследования стало изучение видового разнообразия и возможности использования представителей семейства Рдестовые в водоемах Омской области.

Для достижения поставленной цели нами решались следующие задачи:

1) проанализированы образцы из коллекции Гербария Омского государственного педагогического университета (OMSK); 2) составлен электронный чек-лист; 3) подготовлен и проанализирован конспект представителей семейства Рдестовых по материалам Гербария OMSK; 4) проведен экологический анализ представителей семейства Рдестовых с учетом возможного использования рдестов в биоиндикации водоемов.

Материалом для работы послужили сборы растений семейства Рдестовые, хранящиеся в фондах OMSK и собственные сборы из водоемов Исилькульского района. Монтирование и инсерция образцов проводились традиционными методами (Щербаков, 2006; Бекишева с соавт., 2008). Гербарный материал определялся по определителям «Флора Сибири» (1988), «Флора СССР» (1934), «Флора Нижнего Поволжья» (2008), «Определитель…» (Науменко, 2000). Названия видов сосудистых растений даны по сводке С.К. Черепанова (1995). Определение таксономической принадлежности проведено с использованием стереоскопического бинокулярного микроскопа «Микмед». Электронный чек-лист подготовлен средствами пакета Excel for Windows.. Для уточнения распространения отдельных видов точечным методом были составлены карты ареалов. Для построения карт распространения использовалась Paint for Windows.

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты.

1.Семейство Potamogetonaceae – длинно- и коротко-корневищные гидатофиты. Наиболее весомыми и важными в систематическом плане являются морфология листа (наличие и характер лигул, наличие желвачков, край листовой пластинки, васкулатура листа), морфология плода (форма, наличие перетяжек), прерывистость \ не прерывистость соцветия. Нами было проанализировано и инсерцировано 132 гербарных листа из фондов ОмГПУ университета (OMSK) выявлено 14 видов, 1 из видов откосится к роду Stuckenia, остальные 13 к роду Potamogeton.

2.Cоставлен электронный чек-лист представителей семейства Potamogetonaceae фондов гербария Омского государственного педагогического университета – OMSK, включающий 132 записи. Для каждого вида подготовлены карты ареалов и указаны новые места произрастания.

3.Подготовлен и проанализирован конспект представителей семейства Рдестовых. Семейство Potamogetonaceae в фондах OMSK представлено 2 таксонами ранга род: Stuckenia, Potamogeton и 14

таксонами ранга вид: |

Potamogeton |

alpinus, P. berchtoldii, |

P. crispus, P. compressus, |

P. gramineus, |

P. inferruptus, P. lucens, |

P. macrocarpus, |

P. natans, P. pusillus, |

P. praelongus, P. perfoliatus, |

P. trichoides, |

P. pectinatus. |

|

|

|

|

4. После обработки гербарных коллекций было определено, что среди данных видов 13 произрастает в лесной зоне, 11 видов в лесостепной и один вид растений в атлантико-континентально европейской зоне. Выявлено, что в качестве биоиндикаторов можно использовать планктонные, бентосные организмы, а также водные растения семейства Potamogetonaceae. Виды сообществ рдестов, особенно наиболее распространенного, по данным гербария, рдеста гребенчатого наиболее перспективно использовать для оценки степени эвтрофности водоема. В целом оценка состояния водоема возможна при использовании минимального состава представителей.

Таким образом, универсальным индикатором для определения сапробности являются бентосные организмы, а для выявления отдельных химических компонентов подходят водные растения семейства Рдестовые.

Литература

1.Н. И. Науменко, Д. Б. Волков. Определитель сосудистых растений Южного Зауралья. 2. Цветковые.

Класс Однодольные: Alismatidae, Aridae (Typhaceae–Hydrocharitaceae, Araceae–Lemnaceae). Курган: Изд Кург. гос. ун., 2001.- 87 с.

2.Б. Ф. Свириденко. Флора и растительность Казахстана. Омск:,2000. – 196 с.

3.Флора Сибири. Новосибирск: Изд. АН СССР, 1934 г.- Т.1. Lycopodiaceae-Hydrocharitaceae, 260 с.

4.С. К. Черепанов. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего

СССР): СПб., 1995. – 992 с.

Научные руководители – канд. биол. наук, А. Н. Ефремов; канд. биол. наук, доцент Е. А. Лазуткина

29

ВИДОВОЙ СОСТАВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ СЕНОКОСНЫХ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ ОКРЕСТНОСТЕЙ НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. АШИТ

Д. С. Любарский

Казанский (Приволжский) федеральный университет

Луговые сообщества, являющиеся кормовой базой для сельскохозяйственного производства, как правило, широко представлены в современных ландшафтах. Изучение состава и состояния луговой растительности служит основой для рационального использования сенокосных и пастбищных угодий. В условиях сенокошения и выпаса луга как открытые экосистемы реагируют на внедрение новых видов, не типичных для зональных условий. Особенно эти процессы проявляются в условиях долинно-террасных комплексов рек, отличающихся разнообразием элементов рельефа.

Материал для работы был собран в период с мая по август 2012 – 2013 годов в Высокогорском районе Татарстана и Моркинском районе республики Марий-Эл. В ходе работы в сенокосной части пойменного луга было сделано 34 геоботанических описания.

Флора луговых сообществ поймы нижнего течения р. Ашит включает 116 видов сосудистых растений, объединенных в 28 семейств и 88 родов, что составляет 7,2 % общего списка флоры Республики Татарстан, включающей согласно последним данным 1610 видов природной и натурализовавшейся флоры сосудистых растений [1].

По структуре первой триады ведущих семейств (Asteraceae-Poaceae-Fabaceae) флора сосудистых растений лугов соответствует флоре Голарктического флористического царства [5,6].

По характеру растительности сенокосные луга можно подразделить на три наиболее крупных типа по гидрологическому режиму [3,7]:

-луга с типом увлажнения суходольных; (Они приурочены к конусу выноса оврагов и суглинистым

гривам, хорошо дренированы. Для них характерно наибольшее для сенокосного луга число видов (до 41 на 100 м2). Наиболее распространены Pimpinella saxífraga L., Poa angustifólia L., большое разнообразие бобовых).

-заболоченные луга; (Приурочены к тальвегу. Характеризуются близостью грунтовых вод и длительным

застоем паводковых (до первых чисел июня на 2013 год). Здесь зарегистрировано минимальное число видов (14 на 100 м2). Для них характерно обилие околоводных осок (Carex vulpine L., C. riparia Curt. и др.) и Phalaroides arundinaceae (L.) Rausch. Также был найден злак Beckmannia eruciformis (L.) Host., включенный

вприложение Красной Книги Республики Татарстан, как нуждающийся в постоянном контроле и наблюдении [2]).

-луга промежуточного типа. Приурочены к средней части поймы, среднеувлажненные, ежегодно заливаются паводковыми водами, которые, однако, быстро сходят, задерживаясь лишь в понижениях, где

встречаются гигрофитные растения (Alisma plantago-aquatica L., Ranunculus repens L.) характеризуется средним числом видов (20 – 30 на 100 м2). Характерными видами являются Bromopsis inermis (Leyss.) Holub,

Alopecurus pratensis L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Bunias orientalis L., Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

Среди найденных видов 16 (13,8 %) являются ядовитыми или условно ядовитыми [4].

В ходе исследования было выявлено несколько видов, не являющихся нормальными компонентами луговых фитоценозов, что может указывать на нарушенность этих фитоценозов. Среди них особое место занимает Cirsium arvense (L.) Scop., распространенный повсеместно, кроме наиболее сухих участков пойменного луга. Это трудноискоренимое сорное растение, являющееся, однако, хорошим медоносом [4].

Литература

1.Бакин О. В., Рогова Т. В., Ситников А. П. Сосудистые растения Республики Татарстан. Казань: Изд-во Каз. ун-та, 2000. – 496 с.

2.Красная книга Республики Татарстан (животные, растения, грибы). Издание второе. – Казань: Издательство «Идел-Пресс», 2006.- 832 с.

3.Марков М. В. Избранные труды. Научное издание. Казань: Изд-во 2000 г. – 451 с.

4.Рогова Т.В., Прохоров В.Е., Фардеева М.Б., Шайхутдинова Г.А. Атлас сосудистых растений Татарстана. Учебно-наглядное пособие. Казань: Изд-во Идел-Пресс, 2008.- 304 с.

5.Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. Л.: Наука, 1978.-247 с.

Хохряков А. П. Таксономические спектры и их роль в сравнительной флористике // Ботан. журн. 2000. – Т. 85, № 5.

6. Цыганов Д. Н. фитоиндикация экологических режимов в подзоне хвойно-широколиственных лесов. М.: Наука, 1983

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент кафедры Ботаники ИФМиБ КПФУ Г. В. Демина.

30