МЭСК-2013

.pdfИНФИЦИРОВАННОСТЬ ЭНДОСИМБИОТИЧЕСКОЙ БАКТЕРИЕЙ WOLBACHIA ПЧЕЛ (HYMENOPTERA: APIDAE) ЮГА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ РАВНИНЫ И РЕСПУБЛИКИ

ХАКАСИЯ

К. А. Белова1, М. А. Юдина2

1Новосибирский национальный исследовательский институт

2Институт цитологии и генетики СО РАН

Wolbachia – матерински наследуемая эндосимбиотическая бактерия членистоногих и некоторых нематод [1]. Воздействие бактерии на организм хозяина может выражаться в форме как паразитизма, так и мутуализма. Так, Wolbachia способна индуцировать репродуктивные аномалии: цитоплазматическую несовместимость, партеногенез, феминизацию и андроцид. Для некоторых видов паразитических ос бактерия необходима для нормального протекания оогенеза.

Wolbachia широко распространена среди представителей всех главных отрядов насекомых, в том числе и среди перепончатокрылых, однако некоторые таксоны остаются слабо изученными. К таким таксонам относится рассматриваемое нами семейство Apidae – самое большое и разнообразное среди пчел, в мировой фауне описано более 5600 видов, относящихся к 176 родам [2]. По образу жизни представители этого семейства разделяются на одиночных пчел (триба Anthophorini), пчел с уровнем социальной организации от примитивного (род Bombus) до продвинутого (род Apis), а также клептопаразитов (триба Nomadini) [3].

Целью нашего исследования было выявление фактов инфицированности пчел семейства Apidae бактерией Wolbachia на юге Западно-Сибирской равнины. Материал для исследования собран в период с 2001 по 2013 год с территории Алтайского края, республики Хакасия, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской и Тюменской областей Российской Федерации, а так же Костанайской области республики Казахстан. Всего изучено 319 образцов, относящихся к 41 виду, из которых 88 образцов относятся к восьми видам одиночных пчел, 192 образца – к 29 видам шмелей (род Bombus), 15 образцов вида Apis melifera L. и 24 образца – к трем видам пчел-кукушек (роды Nomada, Ammobatoides). Каждая особь была проверена на наличие членистоногих эктопаразитов (веерокрылые, клещи) с целью исключить случаи контаминации ДНК. Выделение ДНК проведено общепринятыми методами, проверка качества ДНК проводилась амплификацией тотальной ДНК с универсальными праймерами к ядерному гену насекомых 28S rRNA. С помощью специфических праймеров к генам 16S rRNA, hcpA и gatB устанавливалось присутствие Wolbachia в пробах.

Присутствие Wolbachia выявлено только для 7 образцов из 319 исследованных. Примечательно, что инфицированные образцы относятся к двум видам клептопаразитического рода Nomada. В ближайшее время планируется провести генотипирование изолятов Wolbachia по протоколу MLST [4]. В докладе мы сравниваем наши результаты с ранее опубликованными исследованиями Wolbachia среди представителей семейства Apidae [5,6] и обсуждаем факт низкой представленности эндосимбиотической бактерии Wolbachia среди пчел юга Западно-Сибирской равнины и республики Хакасия.

Работа частично поддержана грантом Президента РФ (МК-5168.2012.4) и Российским фондом фундаментальных исследований гранты № 12-04-31784-мол_а и № 12-04-31272-мол_а.

Литература

1.J. H. Werren, L. Baldo, M. E.Clark. Wolbachia: master manipulators of invertebrate biology // Nat Rev Microbiol. – 2008. – Vol. 6, N. 10. – p. 741 – 751.

2.C. D. Michener. The bees of the world. – JHU Press, 2007. – p. 992.

3.В. Г. Радченко, Ю. А. Песенко. Биология пчел (Hymenoptera: Apoidea). – Санкт-Петербург: Зоологический институт Российской академии наук, 1994. – с. 350.

4.L. Baldo, J. C. Dunning Hotopp, K. A. Jolley, S. R. Bordenstein, et al. Multilocus sequence typing system for the endosymbiont Wolbachia pipentis // Appl. Environ. Microbiol. – 2006. – Vol. 72, N. 11.– p. 7098 – 7110.

5.S. E. F. Evison, K. E. Roberts, L. Laurenson, et al. Pervasiveness of Parasites in Pollinators // PLoS ONE. - 2012. – Vol. 7, N. 1. – p. 1 – 7.

6.M. Gerth, A. Geissler, C. Bleidorn. Wolbachia infections in bees (Anthophila) and possible implications for DNA barcoding // Systematics and Biodiversity. – 2011. – Vol. 9, N. 14. – p. 319 – 327.

Научные руководители – канд. биол. наук Ю. Ю. Илинский, канд. биол. наук А. М. Бывальцев.

151

РОЛЬ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ В ПРОЦЕССЕ РЕМИЕЛИНИЗАЦИИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ С ТОКСИЧЕСКОЙ ДЕМИЕЛИНИЗАЦИЕЙ

А. Н. Кораблев

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет Институт цитологии и генетики СО РАН

Рассеянный склероз (РС) относится к группе демиелинизирующих заболеваний центральной нервной системы. Этиология заболевания до сих пор не установлена. Существует мнение о роли токсических и инфекционных агентов как факторов, предрасполагающих к развитию заболевания. Из-за этого возможно влияние экологической ситуации на предрасположенность к развитию РС.

Заболевание поражает преимущественно молодых женщин репродуктивного возраста. Хорошо известно, что беременность оказывает протективное влияние на течение РС, ее окончание приводит к резкому ухудшению заболевания. Это свидетельствует о влиянии половых нейростероидов на течение РС. Использование токсической модели позволяет исключить аутоиммунный компонент настоящего заболевания, что позволяет с разных сторон понять процессы патологии.

Цель: Изучить влияние половых гормонов (эстрогенов и тестостерона) на процессы ремиелинизации у мышей с купризон-индуцированной демиелинизацией и оценить их перспективные терапевтические возможности.

Методы: работа с экспериментальными животными, МРТ-исследование головного мозга мышей – проводится измерение площади corpus callosum.

Ход работы и результаты: для создания модели заболевания использован водный 0,5 % раствор купризона, который животные получают вместо стандартного питья в течение 6-ти недель.

№ |

Описание группы |

Площадь corpus callosum по МРТ- |

||

группы, |

|

исследованию, в пикселях (в |

||

пол |

|

скобках указан диапазон значений) |

||

|

|

|

|

|

1 |

самцы |

Контрольная группа. Интактные животные. |

206,22 |

(191,33–223,67) |

|

|

|

|

|

2 |

самцы |

Контрольная группа. Получают вместо питья 0,5 % раствор |

110,17 |

(84,33–132,33) |

|

|

купризона. |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

самцы |

Экспериментальная группа. Получают вместо питья 0,5 % |

149,5 (139,33–160,0) |

|

|

|

раствор купризона и со 2-й недели эксперимента |

|

|

|

|

подкожные инъекции синэстрола. |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

самцы |

Экспериментальная группа. Получают вместо питья 0,5 % |

137,33 |

(116,0–154,0) |

|

|

раствор купризона и со 2-й недели эксперимента |

|

|

|

|

подкожные инъекции ретаболила. |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

самки |

Контрольная группа. Интактные животные. |

196,22 |

(189,33–203,0) |

|

|

|

|

|

2 |

самки |

Контрольная группа. Получают вместо питья 0,5 % раствор |

119,72 |

(102,33–136,67) |

|

|

купризона. |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

самки |

Экспериментальная группа. Получают вместо питья 0,5 % |

145,89 |

(140,0–151,67) |

|

|

раствор купризона и со 2-й недели эксперимента |

|

|

|

|

подкожные инъекции синэстрола. |

|

|

|

|

|

|

|

4 |

самки |

Экспериментальная группа. Получают вместо питья 0,5 % |

148,39 |

(115,0–172,0) |

|

|

раствор купризона и со 2-й недели эксперимента |

|

|

|

|

подкожные инъекции ретаболила. |

|

|

|

|

|

|

|

5 |

самки |

Экспериментальная группа. Получают вместо питья 0,5 % |

134,78 |

(116,33–147,0) |

|

|

р-р купризона и со 2-й недели эксперимента бетамид per os. |

|

|

|

|

|

|

|

По U-критерию Манна-Уитни в опыте на самцах различия между 1 и 2 группами достоверны (p<0,01), различия между 2 и 3 группами достоверны (p<0,01), различия между 2 и 4 группами достоверны (p<0,05).

По U-критерию Манна-Уитни в опыте на самках различия между 1 и 2 группами достоверны (p<0,01), различия между 2 и 3 группами достоверны (p<0,01), различия между 2 и 4 группами достоверны (p<0,05), различия между 2 и 5 группами достоверны (p<0,05).

Выводы: из полученных данных по МРТ-исследованию следует, что наиболее перспективными для дальнейшего изучения и возможного применения в клинической практике являются женские половые стероиды, так как они в наибольшей степени влияют на процессы ремиелинизации, в сравнении с мужскими половыми стероидами. Также интересным остается факт протективного действия бетамида, который требует дальнейшего изучения.

Научные руководители – канд. биол. наук, профессор Н. А. Попова; д-р мед. наук, профессор Е. В. Предтеченская

152

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ ИЗ КЛЕЩЕЙ РОДА DERMACENTOR

Т. А. Болотова, Н. А. Болотова

Иркутский государственный университет, г. Иркутск Лимнологический институт СО РАН, г. Иркутск

Иркутский противочумный институт Роспотребнадзора, г. Иркутск

Род Dermacentor – одна из наиболее важных с точки зрения эпидемиологии групп иксодовых клещей, которая насчитывает в мировой фауне 30 видов. Они преимущественно переносят бактерий и риккетсий, зараженность которыми составляет до 70 – 80 % [2]. Для человека этот род опасен такими заболеваниями, как риккетсиоз – клещевая сыпнотифозная лихорадка, клещевой энцефалит, Омская геморрагическая лихорадка, туляремия, Q-лихорадка. Особи вида D. silvarum, обитающего на территории Иркутской области и Прибайкалья, являются переносчиками вируса клещевого энцефалита и возбудителя клещевой лихорадки.

Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) в среднем за период с 2009 по 2011 г возросла на 12,5 % по сравнению с 2006 – 2008 гг. . На фоне этого стали активно применяться методы идентификации клещей не только по морфологическим характеристикам, но и по молекулярным маркерам. Одним из этапов генетической идентификации клещей является метод экстракции нуклеиновых кислот.

Целью данной работы является детальное изложение методики выделения РНК/ДНК из клеща рода Dermacentor, которая может представлять интерес для начинающих исследователей в данной области.

По собранным на флаг клещам в пос. Монды (респ. Бурятия) в 2012 году проводили морфологическое определение до вида D. silvarum по определителям Сердюковой (1956) и Филлиповой (1977). Для выделения ДНК использовали набор «РИБО-Сорб, вариант 100» (AmpliSens, Москва): лизирующий раствор (прозрачная бесцветная жидкость, 45 мл), раствор для отмывки 1 (прозрачная бесцветная жидкость, 40 мл), раствор для отмывки 3 (прозрачная бесцветная жидкость, 100 мл), раствор для отмывки 4 (прозрачная бесцветная жидкость, 20 мл), сорбент ДНК (суспензия белого цвета, 1,25 мл). В качестве буфера ДНК использовали воду mQ. Из приборов использовались микроцентрифуга для пробирок «MiniSpin» («Eppendorf», Германия), вортекс «ТЭТА-2» («Биоком», Россия), твердотельный термостат для пробирок «Термит» («ДНК-Технология», Россия). Для измерения концентрации ДНК использовали спектрофотометр

«NanoVue» («GE Healthcare», США).

Клещей, собранных в полевой сезон, до проведения анализа хранили при –80°С, оттаивали, раскладывали по пробиркам и использовали для выделения суммарной нуклеиновой кислоты – ДНК и РНК.

Для выделения использовали метод осаждения ДНК на поверхности кремний-содержащего сорбента с последующей очисткой. Затем ДНК элюировали с сорбента водой mQ и оценивали количественное и качественное содержание ДНК при анализе на спектрофотометре NanoVue.

Клеща помещали в 1,5 мл пробирку, добавляли 50 мкл лизирующего раствора и растирали оплавленным над пламенем спиртовки наконечником. Центрифугировали при 10 тыс. об/мин. для осаждения крупных, плохо лизированных частей клеща, содержащий ДНК надосадок переносили в новую пробирку. Добавляли 20 мкм сорбента, выдерживали на столе 1 мин. до полного его осаждения. Центрифугировали в течение 30 – 60 секунд при 10 тыс. об/мин. Осадок промывали отмывочными растворами, содержащими 70 % спирт. Для этого в пробирки добавляли раствор для отмывки 1, перемешивали осадок на вортексе, центрифугировали в течение 30 – 60 секунд при 10 тыс. об/мин, удаляли надосадок и добавляли 2-й отмывочный раствор. Манипуляцию повторяли с растворами для отмывки 2 и 4. После удаления раствора 4 для отмывки открытые пробирки ставили в термостат с температурой 60 – 65°C для сушки сорбента. Очищенную ДНК растворяли в 35 мкл воды mQ и хранили при температуре –20°C до проведения ПЦР. Качество и количество ДНК оценивали на бескюветном спектрофотометре по оптическому поглощению при длине волн 260/280 и 260/230. При длине волн 260/280 значения были равны примерно 1,8 – значит, проба ДНК чистая. Более низкие значения говорят о присутствии в пробе белка, фенола или других загрязнителей. Соответственно, при длине волн 260/230 значения чистой нуклеиновой кислоты колеблются в диапазоне от 2,0 до 2,2. Полученные образцы ДНК амплифицировали в ПЦР со специфичными праймерами.

Показатели измерений концентрации ДНК полученных образцов соответствовали высокому содержанию

и составили: |

|

|

Монды 1 – 133,5 нг/мкл |

Монды 4 – 149,0 нг/мкл |

Монды 7 – 190,5 нг/мкл |

Монды 2 – 198,5 нг/мкл |

Монды 5 – 181,0 нг/мкл |

Монды 8 – 191,0 нг/мкл |

Монды 3 – 141,0 нг/мкл |

Монды 6 – 138,5 нг/мкл |

|

В результате амплификации фрагмента митохондриального (мт) гена 16S рРНК и нетранслируемого межгенного спейсера (ITS2), проведения электрофореза в агарозном геле и секвенирующих реакций были получены последовательности нуклеотидов, идентичных последовательностям клеща D. silvarum, представленных в базе GenBank.

Таким образом, подробно продемонстрированная в работе методика по выделению суммарной нуклеиновой кислоты может успешно применяться в научных исследованиях в области экологии, филогеографии, паразитологии, эпидемиологии, этиологии и других отраслях биологических дисциплин как один из этапов идентификации клещей рода Dermacentor.

Научный руководитель – канд. биол. наук Н. В. Кулакова

153

АСПЕКТЫ ВЕГЕТАРИАНСКОГО ПИТАНИЯ

Ю. Ф. Мустафина

Бирский филиал Башкирского государственного университета

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам вегетарианства и его влиянию на человеческий организм. Долгое время к данной проблеме относились предвзято – вегетарианство считалось неполноценным питанием, которое не способно обеспечить организм всеми необходимыми веществами.[1] Однако все больше и больше людей стало отказываться от мяса для улучшения собственного здоровья, так как исследования последних десятилетий показали, что перегрузка организма животным белком, калориями и насыщенными жирами повышает риск многих болезней, а надлежащим образом организованный вегетарианский рацион подходит для людей на любом этапе жизненного цикла, включая беременность, период кормления, младенчество, детство, подростковый возраст, и рекомендуется спортсменам [2].

Целью данной работы является объективное исследование вегетарианского типа питания и его воздействия на организм человека. Для достижения данной цели был проведен эксперимент, суть которого заключалась в сравнении показателей анализов крови среднестатистического человека до того, как он перешел на вегетарианство, и после.

Результаты общего и биохимического анализа крови

Показатель крови |

Значение |

|

|

Единицы |

|

до |

после |

норма |

измерения |

Эритроциты (RGB) |

3,68 |

4,01 |

3,8 – 5,1 |

1012 клеток/л |

Гемоглобин (HGB) |

115 |

121 |

123 – 153 |

г/л |

Гематокрит ( HCT) |

38,20 |

41,40 |

35 – 46 |

% |

Средний объем эритроцита |

103,80 |

103,20 |

80 – 96 |

фл |

Среднее содержание гемоглобина в |

31,40 |

30,20 |

26,5 – 32 |

пг |

эритроците |

|

|

|

|

Средняя концентрация гемоглобина в |

30,20 |

29,30 |

32 – 36 |

г/дл |

эритроците |

|

|

|

|

Тромбоциты |

310 |

365 |

150 – 400 |

109 клеток/л |

Лейкоциты |

6,60 |

7,50 |

4 – 9 |

109 клеток/л |

Лимфоциты (LYM) |

31,30 |

36,70 |

20 – 40 |

% |

СОЭ (ESR) |

5 |

4 |

2 – 15 |

мм/час |

Креатинин (CREAT) |

55 |

50 |

53 – 97 |

мкмоль/л |

Общий холестерин (CHOL) |

2,65 |

2,00 |

3,5 – 6,5 |

ммоль/л |

Билирубин (BIL) |

11,4 |

12,2 |

5 – 20 |

мкмоль/л |

Глюкоза (GLU) |

3,89 |

3,67 |

3,30 – 5,50 |

ммоль/л |

Аспартатаминотрансфераза |

10,3 |

11,8 |

до 31 |

ед/л |

Аланинаминотрансфераза |

16,2 |

13,2 |

до 31 |

ед/л |

На основе полученных данных анализа крови можно сделать выводы, что практически все показатели находятся в пределах нормы, после проведения опыта не было получено никаких отклонений и отрицательных амплитуд. Анализ значения ограничения употребления в пищу продуктов животного происхождения показывает явные плюсы. Правильно спланированный вегетарианский рацион является полноценным и полезен для профилактики и лечения определенных заболеваний

Литература

1. В. А. Красавина. Есть ли жизнь без мяса? [Электронный ресурс] – Режим доступа –

URL: http://govorusha.com/books/est-li-zhizn-bez-myasa (дата обращения 27.04.2013)

2. А. Н. Мартинчик Физиология питания, санитария и гигиена/ А. Н. Мартинчик – М.: Мастерство: высшая школа, 2000.

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент С. А. Лыгин

154

ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКИХ РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ г. КЕМЕРОВО

А. В. Охрименко

Кемеровский государственный университет

Основная задача любой рекреационной деятельности – обеспечить населению процесс восстановления сил человеческого организма, израсходованных в процессе жизнедеятельности. Восстановление осуществляется путем отдыха вне жилища на лоне природы или на специализированных территориях для отдыха.

В соответствии с этим удовлетворение рекреационных потребностей населения может осуществляться либо на природных территориях, которые обладают обширным набором рекреационных ресурсов, либо на территориях, которые специально оборудованы самим населением для отдыха. Таким образом, территории в черте городов, специально оборудованные для рекреационных занятий, можно называть городскими рекреационными территориями.

Городские рекреационные территории (ГРТ), такие как парки, скверы, озелененные участки городов, на сегодняшний день приобретают всё большую популярность. Это связанно с тем, что муниципальные и региональные власти всё большее значение придают озеленению городов и созданию территорий для отдыха населения в черте города. Данные объекты подходят для отдыха всех слоев населения, независимо от достатка. Так же подобные рекреационные объекты, как правило, обладают высокой степенью аттрактивности и транспортной доступности, обеспеченной в течение всего календарного года. Все эти преимущества обеспечивают высокую степень популярности городских рекреационных территорий у населения.

На территории города Кемерово можно выделить несколько рекреационных территорий, которые могут выступать в качестве ГРТ, к ним, в первую очередь, относятся: Парк Победы им. Г. К. Жукова, Парк Антошка, Набережная реки Томь, Сосновый бор.

Все эти территории находятся в непосредственной близости от центра города, а также пользуются высокой популярность у горожан и гостей города Кемерово. Данные объекты являются местами ежедневных прогулок большого числа жителей, а так же центрами проведения массовых праздников.

Однако не стоит упускать из внимания факт того, что город Кемерово является крупным промышленным центром. Как показали результаты многолетнего геоэкологического мониторинга, территория, занимаемая городом Кемерово, длительное время находится в напряженной экологической ситуации. Кемеровская область, в целом, является одним из лидеров России по объему промышленного производства и занимает 11-е место в стране. В то же время по индексу развития человеческого потенциала, который выступает в качестве суммарного показателя по уровню продолжительности жизни, степени доходов и образованности, лишь 52 место в стране. И, на наш взгляд, отдых населения в черте города влечет за собой возникновение у населения экологически обусловленных заболеваний [1].

Необратимые изменения компонентов окружающей среды города сопряжены со снижением уровня человеческого потенциала населения. Качество человеческого потенциала является одним из первоочередных критериев устойчивого развития региона. Население посредством ресурсообмена воздействует на полный спектр компонентов геоэкологической системы. Тем самым наблюдается прямая зависимость функций экологической среды территории от уровня сохранности и качества компонентов, подверженных влиянию человеческого фактора.

Подверженный воздействию вредных факторов организм человека, находится в состоянии постоянной мобилизации компенсаторно-приспособительных функций. Основная проблема состоит в том, что по истечению времени компенсаторные механизмы организма истощаются. Таким образом, продолжительное и интенсивное влияние неблагоприятных экологических факторов среды вызывает перегрузку и неправильную работу адаптационных процессов организма. Вследствие чего, развиваются различные предболезненные, болезненные и разнообразные патологические состояния организма человека, которые в последние годы несут все более выраженные черты экологической обусловленности.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что отдых населения города Кемерово непосредственно в городской черте влечет за собой последствия, прямо противоречащие задачам рекреационной деятельности. То есть в процессе отдыха население восстанавливает эмоциональный дисбаланс, вызванный повседневной жизнедеятельностью, и в тоже время делает это на территории экологически неблагоприятной, что влечет за собой увеличение негативной нагрузки на организм человека. На наш взгляд решение этой проблемы заключается в создании и популяризации рекреационных территорий за чертой города. Одним из таких объектов может послужить музей-заповедник Томская Писаница.

Литература

1. Л. С. Хорошилова Тенденции медико-демографического состояния Кузбасса на воздействия экологического фактора / Л. С. Хорошилова, Н. И. Морозова // Интеллектуальный и индустриальный потенциал России. – Кемерово, 2008.

Научный руководитель – д-р. геогр. наук, проф. Л. С. Хорошилова

155

ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ВОДЕ И ПРОДУКТАХ КАК ФАКТОР РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

К. С. Янкович

Томский политехнический университет

Состояние здоровья человека определяют четыре основных фактора: образ жизни, наследственность, состояние окружающей среды и уровень здравоохранения. По оценке Всемирной организации здравоохранения доля влияния загрязнения окружающей среды на состояние здоровья человека составляет

20 %.

Методология оценки риска для здоровья населения от химического загрязнения компонентов окружающей среды (питьевая и поверхностная вода, почва, атмосферный воздух) разработана и широко применяется [2, 5].

Основная масса различных химических веществ, как необходимых для жизнедеятельности, так и токсичных поступает в организм человека пероральным путем с питьевой водой и продуктами питания.

В тезисах показаны результаты работы целью, которой было установление связи между уровнем неканцерогенного риска для здоровья человека и уровнем содержания химических элементов и соединений в воде и продуктах питания.

Значительная часть жителей Томского района обеспечивается водой из колодцев и скважин. В работе использованы результаты химических анализов проб подземной воды предоставленные ОАО «Томскгеомониторинг» [3]. Оценка риска развития неканцерогенных эффектов проводилась согласно [1]. Риск развития неканцерогенных эффектов оценивался по значениям коэффициента опасности. Результаты приведены в таблице. Коэффициент опасности – характеристика неканцерогенных эффектов, не вызывает беспокойства, когда не превышает 1.

Оценка риска развития неканцерогенных эффектов при потреблении воды

Название |

ПДК, |

|

ССД, |

Пороговая |

|

|

|

С, мг/кг |

доза, |

КО |

Поражаемые органы и системы |

||||

элемента |

мг/кг |

|

мг/(кг×сут) |

мг/(кг×сут) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Нитраты |

45 |

0,06 |

0,002 |

1,6 |

0,001 |

Кровь, сердечно-сосудистая система |

|

Нитриты |

3,3 |

0,79 |

0,022 |

0,1 |

0,216 |

Кровь |

|

Марганец |

0,1 |

0,34 |

0,009 |

0,005 |

1,863 |

ЦНС, кровь |

|

Цинк |

1 |

0,042 |

0,001 |

0,3 |

0,004 |

Кровь, биохим. |

|

Фтор |

1,5 |

0,22 |

0,006 |

0,06 |

0,100 |

Зубы, костная система |

|

Никель |

0,02 |

0,011 |

0,0003 |

0,02 |

0,015 |

Печень, серд.-сосуд. система,кровь, масса |

|

тела |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||

Стронций |

7 |

0,34 |

0,009 |

0,6 |

0,016 |

Костная система |

|

Молибден |

0,25 |

0,0115 |

0,0003 |

0,005 |

0,063 |

Почки |

Примечание: С – концентрация вещества, ССД – среднесуточная доза, КО – коэффициент опасности

Оценка риска развития неканцерогенных эффектов при потреблении продуктов питания

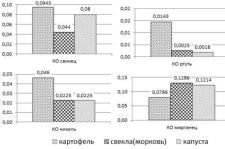

Также была проведена оценка неканцерогенного риска для здоровья человека при потреблении в пищу овощей, выращенных в пригородных овощеводческих объединениях в непосредственной близости от г. Томска [3] (рисунок). Доля потребления местной продукции принималась равной 100 %.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с/х продукция и вода, в целом не характеризуются экстремальными уровнями загрязнения токсичными элементами.

Литература

1. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Руководство Р. 2.1.10.1920-04. М.: Федеральный центр Госсанэпиднадзора Минздрава РФ, 2004.

273с.

2.Н. А. Осипова, Е. Г. Язиков, Е. П.Янкович. Тяжелые металлы в почве и овощах как фактор риска для здоровья человека // Фундаментальные исследования. – 2013 – №. 8 – 3. – C. 681 – 686.

3.Е. П. Янкович, Г. А. Жульмина, В. А. Льготин, Ю. В. Макушин. К оценке эколого-геохимического состояния подземных вод (на примере полигона «Томский») / Подземная гидросфера: Материалы Всерос. совещания по подземным водам востока России. – Иркутск: изд. «Географ», 2012. – С. 280 – 284.

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Н. А. Осипова, ст. преподаватель Е. П. Янкович

156

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ФИТОИНДИКАЦИЯ

AuCl3-КАТАЛИЗИРУЕМОЕ АМИНИРОВАНИЕ МЕТИЛОВОГО ЭФИРА 14α-ГИДРОКСИДИГИДРОИЗОПИМАРОВОЙ КИСЛОТЫ

М. А. Тимошенко

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова

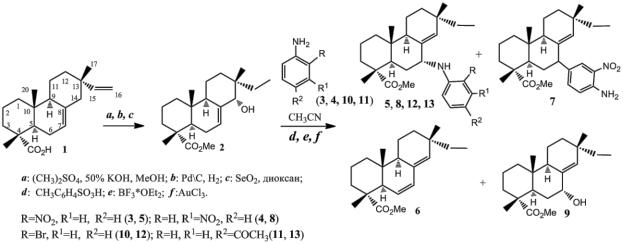

Изопимаровая кислота (1), продуцируемая кедром сибирским Pinus sibirica R. Mayr и легко выделяемая из его живицы, показала свойства агента-активатора кальций активируемых калиевых каналов (ВК-каналов), характерного для фармацевтических препаратов, используемых в терапии острого инсульта, эпилепсии, артериальной гипертензии, бронхиальной астмы и психозов [1]. Проведены многочисленные исследования по изучению взаимосвязи структура-активность в ряду ее производных [2-3]. Целью работы является изучение возможности приложения реакции аминирования метилового эфира 14α-гидроксидигидроизопимаровой кислоты (2) ароматическими аминами в условиях катализа хлоридом золота (III) в синтезе аминопроизводных изопимаровой кислоты.

Аллильный спирт (2) получали из изопимаровой кислоты (1) последовательностью реакций включающих метилирование, гидрирование молекулярным водородом на Pd\C и аллильное окисление под действием SeO2. Выявлено значительное влияние состава продуктов реакции метилового эфира 14α-гидроксидигидроизопимаровой кислоты (2) с 2-нитроанилином (3) от природы используемого катализатора. Так, при проведении реакции в присутствии BF3*OEt2 образование продукта аминирования (5) не наблюдалось. В качестве продуктов реакции выделяли изопимара-6,8(14)-диен (6) и метиловый эфир 7-(4-амино-3-нитрофенил)изопимаровой кислоты (7) с выходами 34 % и 23 % соответственно. При использовании в качестве катализатора п-толуолсульфокислоты помимо соединений (6) (26 %) и (7) (8 %) наблюдалось образование продукта аминирования (5) (24 %). Реакция аллильного спирта (2) с анилином (3), катализируемая AuCl3 приводит исключительно к метиловому эфир 7-(2-нитрофенил)амину изопимаровой кислоты (5) с выходом 69 %. Показано, что выход продукта реакции метилового эфира 14α-гидроксидигидроизопимаровой кислоты (2) с производными анилина зависит от положения и природы заместителя в ароматическом цикле. Так при взаимодействии 14α-гидроксидигидроизопимарата (2) с 3-нитроанилином (4), 2-броманилином (10) и 4-аминоацетофеноном (11) в условиях катализа хлоридом золота (III) продукты аминирования (8), (12) и (13) получены с выходом 24 %, 24 % и 29 % соответственно. Помимо целевых соединений выделен метиловый эфир 7α-гидроксидигидроизопимаровой кислоты (9) с выходом 3 %.

Строение синтезированных соединений установлено на основании спектральных данных и элементного анализа.

Таким образом, нами предложен метод аминирования метилового эфира 14α-гидроксидигидроизопимаровой кислоты производными анилина в присутствии AuCl3.

Литература

1.Г. А. Толстиков, Т. Г. Толстикова, Э. Э. Шульц, С. Е. Толстиков, М. В. Хвостов. Смоляные кислоты хвойных России. Химия. – Новосибирск: Гео, 2011. – 395 с.

2.A. Nardi, V. Calderone, S. Chericoni, I. Morelli,//Planta Med. – 2003 – 69 – № 885

3.H. Wulff, B. S. Zhorov. //Chem. Rev. – 2008. – 108. – 1744

Научный руководитель – канд. хим. наук Ю. В. Харитонов

157

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ПРИМЕРЕ г. ЭНГЕЛЬСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

А. В. Рубан, Л. В. Шерстобитова

Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина

Мониторинг почвенного покрова на современном этапе урбанизации является приоритетным направлением рационального природопользования территорий, подверженных сильной антропогенной нагрузке.

Целью исследуемой работы явилась биологическая оценка почв, в частности антропогенно нарушенных, которые были собраны на территории г. Энгельса Саратовской области. Токсичность определяли путем биотестирования водных вытяжек почв с помощью тест-объектов биотестирования, имеющих неодинаковую чувствительность и устойчивость к загрязняющим веществам разной химической природы. Пробы почв были отобраны в июне-июле 2013 г. на территории г. Энгельса на участках с разной степенью антропогенной нагрузки. В качестве тест-объектов использовали растения: люцерна посевная (Medicago sativa L.), сорго обыкновенное (Sorghum vulgare Pers.). Оценивали всхожесть семян по ГОСТ Р ИСО 22030-2009. Статистическую обработку данных проводили по общепринятым методикам.

Полученные результаты по всхожести тест-объектов в пробах водных вытяжек из проб почвы представлены в таблице.

Процент всхожести семян тест-объектов в пробах водных вытяжек почв, собранных на участках г. Энгельса с разным уровнем антропогенного воздействия

Проба |

Всхожесть семян, % |

Проба |

Всхожесть семян, % |

|||

люцерна |

сорго |

люцерна |

сорго |

|||

|

|

|||||

1 |

70 |

50 |

10 |

70 |

75 |

|

2 |

70 |

80 |

11 |

55 |

85 |

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

65 |

60 |

12 |

80 |

75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

40 |

85 |

13 |

75 |

70 |

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

60 |

60 |

14 |

60 |

100 |

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

55 |

75 |

15 |

75 |

70 |

|

7 |

65 |

70 |

16 |

75 |

85 |

|

8 |

65 |

85 |

17 |

65 |

60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

85 |

80 |

Средняя |

66,5 |

74,4 |

|

всхожесть |

||||||

|

|

|

|

|

||

Проведенные исследования установили 67 % всхожесть семян люцерны и 75 % всхожесть сорго в пробах почв г. Энгельса. Наибольшая всхожесть всех тестируемых растений отмечена в пробах, собранных в скверах и газонах города; наименьшая зафиксирована в пробах, собранных вблизи транспортных развязок и автодорог. Таким образом, семена сорго показали высокую всхожесть семян во всех пробах, что говорит о его высокой устойчивости к различным видам антропогенного воздействия. Семена люцерны оптимальны для биотестирования почв г. Энгельса.

Вкачестве биологической активности почв определили «дыхание» почвы в полевых условиях по Л. О. Карпачевскому и Н. К. Киселевой. Общая интенсивность дыхания почвы определяется количеством потребленного кислорода и количеством продуцированного диоксида углерода. Коэффициент дыхания не равен 1 (ДК = СО2/О2 < 1) во всех исследуемых пробах, что говорит о недостатке кислорода в почве.

Впочве широко развиты окислительно-восстановительные процессы. Основным окислителем в почве выступает молекулярный кислород почвенного воздуха и почвенного раствора. Результаты исследования показали преобладание в почве окислительных процессов. Исключение составили пробы, взятые вблизи транспортной остановки по ул. Маяковского, где отмечены сильнощелочные почвы. И проба почв на пересечении улиц Полтавская и Космонавтов, где отмечены резкокислые почвы.

Реакция среды имеет существенное значение для направленности почвенных процессов, в том числе биологических, и уровня почвенного плодородия. По данным исследования в г. Энгельсе преобладают слабощелочные почвы. Исключением составили проба № 7 (пересечение улиц Полтавская и Космонавтов), где преобладает резкокислая почва, и проба № 16 (сквер им. Пушкина) с нейтральными почвами.

Таким образом, эколого-биологическая оценка почвенного покрова г. Энгельса позволила выявить сильную степень его деградации и установить необходимость дальнейшего исследования для восстановления его качества.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент О. В. Абросимова

158

НАКОПЛЕНИЕ 137Cs И ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ В ГРИБАХ НА УСЛОВНО ЧИСТЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Е. Ю. Ротарь

Брянский государственный университет им. академика И. Г. Петровского

Грибы – звено пищевой цепи, напрямую связанное с организмом человека. Условия произрастания грибов за последнее столетие значительно ухудшились, и бесконтрольное употребление грибов может привести к сложным последствиям. По накопительной способности 137Cs грибы значительно превосходят все другие компоненты лесного биогеоценоза. Грибы – абсолютные концентраторы 137Cs в биогеоценозе, а с учетом того, что запасы биомассы мицелия составляют в среднем около 200 г/м2, очевидна значимость роли грибов в биохимической миграции этого радионуклида. Цель работы – изучить особенности накопления 137Cs и естественных радионуклидов грибами на условно чистых территориях.

Во время работы применяли маршрутный метод, методы радиометрического контроля, статистические методы, расчет коэффициентов накопления радионуклидов макромицетами.

Пробы грибов и почвы отбирались в елово-широколиственных лесах Дятьковского р-на, п. Ивот в 2-3 км от поселка в северо-западном направлении. Для работы были отобраны: моховик желто-бурый, груздь черный, волнушка белая, сморчок конический (произрастали преимущественно на серых-лесных почвах). Пробы почвы отбирают вблизи исследуемых плодовых тел грибов. Определение удельной активности 137Cs и ЕРН (естественных радио нуклидов) в пробах почвы и грибах проводили на универсальном спектрометрическом комплексе «Гамма плюс» с программным обеспечением «Прогресс 2000».

Интенсивность накопления радионуклидов в плодовых телах грибов оценивали с помощью коэффициентов накопления (Кн) и перехода (Кп). Коэффициент накопления рассчитывали как отношение удельной активности радионуклидов в плодовых телах грибов к удельной активности радионуклидов почве. Коэффициент перехода (Кп) представляет собой отношение удельной активности радионуклида в грибах (Бк/кг) к плотности загрязнения почвы (Бк/м2). Этот коэффициент позволяет снивелировать неравномерность распределения радионуклида по профилю почв и более адекватно оценить поступление радиоизотопа в грибы.

При исследовании роли макромицетов в накоплении радионуклидов было выявлено, что 137Cs и 40K накапливаются гораздо в большей степени, чем 226Ra, 232Th. Максимальна плотность загрязнения почвы 137Cs, 232Th, 40K находится на участке произрастания моховика желто-бурого и составила 94570, 1539, 25606 Бк/м2, соответственно. Наименьшее загрязнение почвы ЕРН на участках произрастания груздя черного, волнушки белой, сморчка конического.

Максимальный коэффициент накопления 137Cs наблюдается в плодовых телах волнушки белой и сморчка конического – 12,86 и 11,17 соответственно, наименьшее – в грузде черном. Наибольшее накопление 226Ra отмечается в плодовых телах волнушки белой. Максимальные значения 232Th в грибе сморчок конический. Максимальное значение коэффициента накопления по 40K по груздю черному, минимум – по сморчку коническому. Такие высокие коэффициенты накопления связаны с биологическими особенностями данных видов грибов и условиями их произрастания. Коэффициент перехода 137Cs из почвы в плодовые тела макромицетов максимален для волнушки белой и составляет 91,9∙10-3 м2/кг, минимален для груздя черного. Наименьший коэффициент перехода ЕРН соответствует виду гриба груздь черный. Коэффициент перехода 137Cs и ЕРН из почвы в плодовые тела значительно зависит от накопительной способности грибов.

Варьирование удельной активности 137Cs в почвах на участках произрастания исследуемых видов грибов различается не более чем в 1,8 раза, максимальным содержанием радионуклида характеризуется почва на участке отбора моховика желто-бурого. Содержание ЕРН находится на уровне кларков исследуемых изотопов в данном регионе.

Наибольшей удельной активностью 137Cs в плодовых телах характеризуются моховик желто-бурый и волнушка белая – 5558 и 5443 Бк/кг соответственно. Данные виды грибов относятся к группе аккумуляторов и сильно накапливающих радиоцезий грибов. Минимальной активностью 137Cs характеризовался груздь черный. Для всех исследуемых грибов, за исключением груздя черного, удельная активность радиоцезия превышает допустимые СанПиН 2.3.2.1078-01 уровни содержания 137Cs (2500 Бк/кг) в 1,1–2,2 раза.

В исследуемых пробах грибов велика также удельная активность 40K, особенно интенсивно данный

радиоизотоп накапливает сморчок конический, для которого характерна, в том числе, и высокая степень накопления 226Ra и 232Th.

Таким образом, даже на территориях, плотность загрязнения которых 137Cs составляет около 1 Кu/км2 [1], уровни содержания радионуклида в плодовых телах макромицетов во многих случаях превышают допустимые уровни, в связи с чем необходим обязательный радиационной контроль дикорастущих грибов.

Литература

1. Г. Т. Воробьев и др. Радиоактивное загрязнение почв Брянской области. – Брянск: «Грани», 1994 –

150 с.

Научный руководитель – д-р. с.-х. наук, доцент Л. Н. Анищенко, канд. с.-х. наук Н. А. Сковородникова

159

РЯСКА МАЛАЯ (LEMNA MINOR L.) КАК БИОТЕСТ НА НАЛИЧИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ

К. В. Белугин, М. А. Субботин

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Вода реки Енисей на территории Красноярского края характеризуется как «очень загрязненная» и «грязная», относится к 3 классу, разряд «б» и 4 классу, разряд «а». Основной вклад в загрязнение воды вносят 8 ингредиентов (ХПК, железо общее, нефтепродукты, ионы меди, цинка, алюминия, марганца, фенолы), из них ионы меди и цинка выделяются в качестве критических показателей. Неоднократными проверками по факту загрязнения р. Енисей установлено три источника загрязнения нефтепродуктами, два из которых находятся в пределах акватории, представленной в пользование ОАО «Красноярскнефтепродукт» (ОАО «КНП») и ОАО «Красноярский речной порт» (ОАО «КРП»), третьим источником загрязнения является земельный участок общего пользования, находящийся в муниципальной собственности [1].

Целью исследования явилось изучение использования водного растения ряска малая в качестве биотеста на наличие нефти и нефтепродуктов в пресноводной экосистеме.

Ряска выращивалась при круглосуточном освещении (3500–4000 люкс) и постоянной температуре 22°C, которые обеспечивались климатостатом В-2. Средой для культивирования ряски служила чистая среда Штейнберга (100 %).

Для проведения эксперимента было приготовлено шесть сред: вода из р. Енисей (К1), водный экстракт нефти (Н1) (вода р. Енисей), водный экстракт бензина (Б1) (вода р. Енисей), вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 (К2), водный экстракт нефти (Н2) (вода дистиллированная), водный экстракт бензина (Б2) (вода дистиллированная). В мерные стаканы отбирали по 100 мл каждого из растворов, добавляли по 2 мл раствора Штейнберга, помещали в них по три розетки водного растения ряски. Время эксперимента составило 48 часов. Для оценки воздействия нефти и нефтепродуктов на растения использовали флуориметр ФОТОН-10 [2], а также изучалось их действие на морфологические показатели растений.

В среде водного экстракта бензина (Б2) наблюдалось снижение относительного показателя замедленной флюоресценции (ОПЗФ = 2), это говорит о том, что часть водных растений потеряло свою жизнеспособность, для остальных сред ОПЗФ составил от 5,7 до 7,4, что является нормальным показателем.

Основные показатели замедленной флуоресценции хлорофилла ряски малой

Параметр |

|

|

Наименование пробы |

|

|

||

К1 |

Н1 |

Б1 |

К2 |

Н2 |

Б2 |

||

|

|||||||

ЗФв |

1543 |

1778 |

146 |

1912 |

1338 |

4 |

|

ЗФн |

212 |

239 |

21 |

260 |

235 |

2 |

|

ОПЗФ |

7,3 |

7,4 |

6,9 |

7,3 |

5,7 |

2,0 |

|

–ЗФв – усредненное значение интенсивности замедленной флуоресценции хлорофилла, регистрируемой при возбуждении светом высокой интенсивности;

–ЗФн – усредненное значение интенсивности замедленной флуоресценции хлорофилла, регистрируемой при возбуждении светом низкой интенсивности;

–ОПЗФ – относительный показатель замедленной флуоресценции, отношение ЗФв/ЗФн [2].

При оценке морфологических показателей было установлено, что в экспериментах с водным экстрактом Н1 площадь растений увеличилась на 11 % по сравнению с контролем (К1). Тогда как при использовании водного экстракта Н2 площадь растений, по сравнению контролем (К2), уменьшилась на 3 %. В системе с экстрактом Б1 площадь растений уменьшилась в 4 раза по сравнению с контролем (К1), а при использовании экстракта Б2 наблюдается полный некроз растений по сравнению с контролем (К2).

По результатам проведенной работы было сделано заключение о том, что ряска может быть использована в качестве биотеста на наличие нефтепродуктов в пресноводной экосистеме.

Литература

1.Д. В. Варфоломеев, Ю. М. Мальцев. Государственный доклад «О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае за 2008 год. – Красноярск: Природа, 2009. – 262 с.

2.А.с. 492805 СССР, кл. G 01 N 33/00. Способ определения содержания фитотоксических веществ/ Ю. С. Григорьев, Е. А. Фуряев, А. А. Андреев. – № 2069851; Заявлено 15.07.1992; Опубл. 27.11.1996, Бюл.

№33. – 12 с.

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Л. Г. Бондарева

160