Строительные и дорожные машины. Основы автоматизации

.pdf278

орган при копании грунта ? 9. На какие категории делят грунт по А.Н. Зеленину. 10. Классификация одноковшовых экскаваторов, основные параметры и индексация. 11. Чем отличается экскаватор с прямой лопатой от обратной ? 12. Методика определения мощности силовой установки одноковшового экскаватора. 13. Теоретическая производительность одноковшового экскаватора. 14. Какие функции выполняет вал реверса главной лебедки. 15. Как определяют время поворота платформы экскаватора ?. 16. Как определяют продолжительность цикла экскаватора ? 17. Чем отличается грейфер от драглайна ? 18. Приведите схему силового взаимодействия ковша драглайна с грунтом. 19. Какие конструктивные особенности грейферного рабочего оборудования ? 20. Привести схему управления рабочего оборудования гидравлического погрузчика. 21. Как осуществляется поворот стрелы неполноповоротного гидравлического одноковшового экскаватора на базе пневмоколесного трактора ? 22. Эксплуатационная производительность одноковшового экскаватора. 23. Классификация многоковшовых экскаваторов. 24. Устройство, рабочий процесс траншейных роторных и цепных экскаваторов. 25. Методика определения производительности и мощности силовой установки. 25. Классификация землеройно-транспортных машин. 26. Назначение, устройство и рабочие процессы бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалами. 27. Производительность бульдозеров и скреперов и пути ее повышения. 28. Характеристика сопротивлений передвижению бульдозеров и скреперов при послойной разработке грунтов. 29. Назначение, устройство, рабочий процесс бурильно-крановых машин.

5. МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАЙНЫХ РАБОТ

5.1. Машины для свайных работ

Для устройства свайных фундаментов на строительных объектах применяют забивные, винтовые и набивные сваи. Два первых типа свай изготовляют на заводах, а третий устраивают на месте из монолитного железобетона или в сочетании со сборными элементами заводского изготовления. В настоящее время на стройках нашей страны массовое применение (более 90 % от общего объема применяемых свай) получили главным образом забивные железобетонные сваи квадратного сечения 0,2 × 0,2...0,4 × 0,4 м длиной до 20 м. Используются также винтовые металлические сваи, воспринимающие в равной мере как вдавливающие, так и выдергивающие нагрузки. Их применяют, в частности, для заанкеривания трубопроводов, укладываемых в грунтах с подвижным поверхностным слоем, в качестве инвентарных анкерных устройств для стендовых испытаний конструкций на статические нагрузки и т. п. Набивные сваи в нашей стране широкого распространения не получили. Во многих зарубежных странах свайные фундаменты изготовляют преимущественно буронабивным способом.

Сваи заводского изготовления погружают в грунт приложением внешней вертикальной или наклонной нагрузки (забивные сваи) или в сочетании ее с парой сил, действующих в перпендикулярной плоскости (винтовые сваи). Этими силами преодолеваются силы сопротивления грунта погружению в него сваи. В зависимости от структуры, гранулометрического состава, влажности,

параметров внутреннего и внешнего трения и других свойств грунты оказывают различные сопротивления погружению свай. В наиболее податливые глинистые и супесчаные грунты текучей и текучепластичной консистенции забивные

279

сваи возможно погружать вдавливанием. Чтобы противостоять большим реактивным силам сопротивления грунта, применяемое оборудование должно обладать большой массой. В противном случае оно будет отрываться от земли (подниматься над ней), не производя полезной работы. Обычно вдавливающее оборудование погружают тяжелыми тракторами, которые наезжают на специальные откидные рамы, связанные с направляющей мачтой. Из-за большой материалоемкости вдавливающего оборудования и ограниченности грунтовыми условиям (возможностью работать только в слабых грунтах) его низкой производительности этот метод редко применяют в строительстве.

Для интенсификации процесса погружения забивных свай реализуются два основных направления: создание технических средств, с помощью которых можно обеспечить требуемые для погружения свай нагрузки при уменьшенной массе оборудования, и средств, изменяющих силовое взаимодействие сваи с грунтом по разделяющим их поверхностям и уменьшающим тем самым сопротивляемость грунта погружению сваи, что в конечном счете приводит к снижению требуемых внешних нагрузок, а следовательно, и к меньшей массе оборудования. В первом случае применяют сваебойное оборудование – свайные молоты, которые передают свае ударную нагрузку. Дополнительно к вдавливающей нагрузке, которая передается в виде сил гравитации – собственных и взаимодействующих с ней рабочих органов, свае передается часть кинетической энергии падающего на нее ударного рабочего органа. Ударный метод погружения свай широко применяют в строительстве, практически в любых грунтовых условиях, кроме скальных.

Второе направление реализовано в конструкциях вибропогружателей, которые нагружают сваю периодически изменяемой по значению и направлению возмущающей нагрузкой высокой частоты. Вследствие высоких мгновенных относительных знакопеременных скоростей в пограничной со сваей зоне резко снижается коэффициент внутреннего и внешнего трения грунта, который приобретает свойства жидкости, чем снижается его сопротивляемость погружению сваи. В результате вибрационного силового взаимодействия сваи с грунтом для ее эффективного, соизмеримого по скорости с другими способами, погружения достаточно небольшой гравитационной пригрузки. Этот метод весьма эффективен при погружении свай в водонасыщенные песчаные грунты, а также другие грунты пластичной консистенции. По сравнению с ударным способом в указанных грунтах вибропогружением можно повысить производительность труда

в2,5...3 раза при снижении стоимости работ в 1,5...2 раза.

Суменьшением влажности грунтов для погружения свай с использованием виброэффекта к ним требуется прикладывать большие статические или динамические (ударные) вертикальные нагрузки. Способы погружения свай сочетанием указанных нагрузок называют соответственно вибровдавливанием и виброударным погружением. Каждую из составных частей нагрузок при погружении свай вибровдавливанием (вибрационную и вдавливающую) передают на

280

сваю различными механизмами вибровдавливающего агрегата. Виброударную нагрузку можно генерировать одним механизмом — вибромолотом.

Для завинчивания свай можно применять все перечисленные методы с тем, однако, отличием, что реализующие их механизмы должны обладать возможностью передавать свае пары сил в горизонтальной плоскости. В строительной практике применяют кабестаны — устройства, осуществляющие статический способ передачи вращающих сил. Вертикальная пригрузка сваи при этом способе ее погружения обязательна, особенно на начальном этапе, когда лопасти сваи еще недостаточно защемлены грунтом. Завинчиванием можно погружать сваи в щебенисто-галечные, гравийно-песчаные, глинистые, а также мерзлые (песчаные и глинистые) грунты.

Перед устройством ростверков — конструкций, объединяющих сваи и служащих для передачи нагрузки от надземной части здания на сваи и грунтовое основание,— головы погруженных в грунт свай выравнивают на проектной отметке, срубая их пневматическими молотками и газовой резкой или срезая специальными устройствами, называемыми сваерезами.

Набивные сваи изготовляют на месте путем заполнения предварительно пробуренной скважины бетонной смесью с уплотнением или без него. Скважины образуют бурением (вращательным, ударным, вибротермомеханическим), пробивкой штампами различной формы, иногда с раскаткой или сочетанием этих способов. В плотных грунтах скважины разрабатывают без крепления стенок, а в обрушающихся грунтах – с использованием обсадных труб, которые оставляют в скважине или извлекают из нее по мере ее заполнения бетонной смесью. Уширения в скважинах образуют режущими или уплотняющими уширителями рабочих органов или с помощью камуфлетного взрыва, не вызывающего деформаций грунта за пределами означенной зоны. В большинстве случаев эти уширения выполняются в едином технологическом процессе с устройством тела сваи. Помимо описанного способа устройства набивных свай, по содержанию которого эти сваи называют буронабивными, известны также другие способы – вибронабивной, виброштампованный. Для механизации работ по устройству набивных свай используют общестроительные машины и оборудование (бурильные, бетоносмесительные, машины для транспортирования, укладки и уплотнения бетонной смеси и др.), а также специальные машины, реализующие те же принципы, но приспособленные для наиболее эффективного выполнения рассматриваемых работ. Более подробно эти машины и оборудование рассматриваются в специальной литературе [7, 11, 13 ].

5.2. Машины и оборудование для погружения свай

Копры и копровое оборудование. Сваи заводского изготовления погружают в грунт с помощью копров, перемещающихся по свайному полю на собственном, обычно рельсовом, ходу. Копры служат для подъема и установки свай пе-

281

ред погружением в требуемой точке свайного поля и обеспечения их направления при погружении вместе с погружателем.

В основу классификации копров заложена конструкция ходового оборудования базовой машины. По этому признаку копры делят навесные (КН), рельсовые (КР) и мостовые (КМ).

По конструктивному исполнению приводов и механизмов копры и копровое оборудование делят на:

1 – универсальные, имеющие поворотную платформу и изменяющие вылет и рабочий наклон копровой стрелы;

IIи III полууниверсальные, имеющие либо только поворотную платформу

соборудованием для погружения вертикальных свай без изменения вылета и рабочего наклона копровой стрелы, либо только рабочий наклон копровой стрелы для погружения наклонных свай;

IY простые, не имеющие поворотной плаформы, а также механизмов для изменения вылета и рабочего наклона копровой стрелы.

Размеры копров и копрового оборудования зависят от размеров погружаемых ими свай. В соответствии с этим изготавливают копры и копровое оборудование: для погружения свай длиной до: 8 (3…8) м; 12 (9…12) м; 16 (13…16) м; 20 (17…20) м; 25 (21…25) м и более. В соответствии с приведенным размерным рядом исполнение и типоразмер копра сокращенно могут быть обозначены индексом, например: КН-1-12 – копер навесной в универсальном исполнении с

полезной высотой стрелы 12 м (для погружения свай длиной 9…12 м); КР III 16 копер рельсовый в полууниверсальном исполнении для погружении свай длиной 13 …16 м и т. д.

Для выполнения всех грузоподъемных операций используют одну двухбарабанную или две однобарабанные лебедки раздельно для подъема сваи и погружателя. Для правильной установки сваи и ее фиксирования в требуемом начальном положении мачту оборудуют упорами, иногда захватами в ее нижней части. Для наводки сваи на требуемую точку свайного поля требуется две степени свободы мачты. Обычно это достигается поворотом платформы и изменением вылета мачты. Еще одна степень свободы нужна для корректировки направления последующего движения сваи в процессе ее погружения.

Копры, у которых мачты обладают выше тремя степенями свободы, называют универсальными. При отсутствии одной какой-либо из этих степеней свободы копер называют полууниверсальным, а при наличии только поворотного в плане движения — простым. Рабочий цикл простых копров по сравнению с универсальными и полууниверсальными более продолжителен за счет увеличения затрат времени на вспомогательные операции, которые в среднем составляют более половины продолжительности всего рабочего цикла. В строительстве применяют также копры на гусеничном ходу, изготовленные на базе одноковшовых экскаваторов.

Для работы в особых условиях отдельные узлы копров могут быть существенно изменены. Так, для работы в котлованах большой протяженности приме-

282

няют специальные мостовые копры в виде стальной фермы, передвигающейся на тележках по рельсам, уложенным на противоположных бровках котлована. Поворотная платформа в этом случае заменяется перемещающейся вдоль мостовой фермы тележкой. Копры С-878, С-714, С-878М и СП-49 имеют аналогичную конструктивную схему с копром С-870. Однако в отличие от него навеска рабочего оборудования здесь осуществляется не сзади, а сбоку базовой машины. Копры С-878, С-878М и СП-49 выпускают Тверской и Стерлитамакский заводы строительных машин. Копры снабжены устройством для подтаскивания, подъема и установки сваи, включая заводку головы сваи в наголовник молота. Это устройство выполнено в виде стрелки, привод которой осуществляется с помощью гидроцилиндра, аналогично устройству на копре С-870.

При погружении вертикальных свай рекомендуется:

–установить машину (рис. 5.1) так, чтобы вертикальная ось молота совпадала

сточкой забивки сваи.

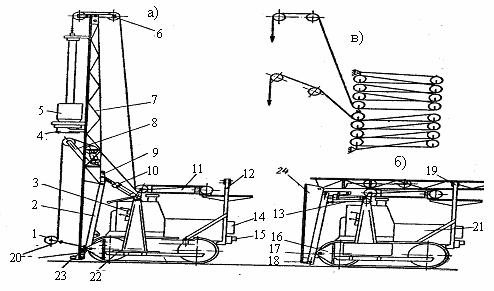

Рис.5.1. Копер С-870:

а) –рабочее; б– транспортное положение; в– схема запасовки тросов; 1− отводной блок; 2− плворотная рама; 3− гидрораспределитель;4− свайный наголовник; 5− дизель молот; 6− головка стрелы; 7− верхняя секция стрелы; 8− выдвижная стрелка; 9− рычаги; 10− гидроцилиндр наклона стрелы; 11− гидроподъемник; 12− подставка стрелы; 13− растяжка; 14− масляный бак; 15− гидронасос с приводом; 16− кронштейн; 17− оси крепления рамы; 18− нижнее отверстие рамы; 19 − откидные опоры; 20− отъемная часть стрелы;

21− трактор Т-100М; 22− рабочая площадка; 23 – откидная направляющая; 24 − нижняя секция стрелы

При необходимости следует выровнять стрелку 7 по отвесу, закрепленному на нижней секции стрелы 24;

– поднять молот 5 на необходиму высоту (не ниже уровня стрелки 8 сваеподъемника);

283

– при необходимости подтянуть сваю к месту забивки с помощью отводного блока 1, при этом стрелку 8 сваеподъемника следует несколько выдвинуть;

– поднять сваю при полностью выдвинутой стрелке сваеподъемника, затем, маневрируя стрелкой, установить сваю на точку забивки и опустить на нее молот.

Для удобства центровки свай снизу на копровой стрелке имеется откидная направляющая 23. При опускании молота рекомендуется использовать выдвижную стрелку сваеподъемника для направления верхнего конца сваи в отверстие свайного наголовника на молоте; когда свая зайдет в наголовник примерно на 2/3 его глубины, опускание молота прекратить, стрелку сваеподъемника отвести назад до упора, и после этого опустить молот до конца.

Во избежание повреждения грузовых канатов при возможном погружении сваи от массы молота необходимо после его опускания на сваю немедленно ослабить канаты молота и сваи, и при дальнейшей забивке не допускать их натяжения. По окончании забивки молот необходимо снять со сваи. Затем установить упор в рабочее положение и поставить на него молот, после чего установить на точку забивки следующей сваи. При передвижении агрегата С-870 в пределах строительной площадки на расстояние до 100 м рекомендует-

ся дать некоторый наклон копровой стреле вперед по ходу трактора, что повышает устойчивость машины.

Передвижение копрового агрегата с поднятым молотом категорически запрещается. Въезд и выезд из котлована осуществляют задним ходом и только при транспортном положении стрелы. Для малых рассредоточенных объемов свайных работ применяют копры и копровое оборудование, навешиваемые на грузовые автомобили. Обладая большой мобильностью, такое оборудование способно обслуживать строительные объекты, рассредоточенные в радиусе до 200 км. Копер СА-8 выпускает Тверской ремонтно-механический завод. Базой копра является автомобиль «Урал-375» или КрАЗ-257, рис. 5.2. Конструкция копра позволяет забивать вертикальные и наклонные сваи длиной до 8 м и массой до 2,5 т. В рабочем положении устойчивость копрового оборудования обеспечивается гидравлическими выносными опорами. В качестве рабочих органов используют дизель-молоты: трубчатый С-995 с массой ударной части 1250 кг и штанговый С-268 с массой ударной части 1800 кг, оборудованные дистанционным управлением.

Копром можно выполнять следующие операции: подтаскивание свай, подъем и установку их под молот, а также погружение свай с корректировкой на вертикальность. Подъем молота и сваи осуществляют полиспастами, приводимыми в движение гидроцилиндрами. Направляющая стрелка может наклоняться вправо-влево, назад-вперед и устанавливаться строго вертикально независимо от неровностей и уклонов строительной площадки.

284

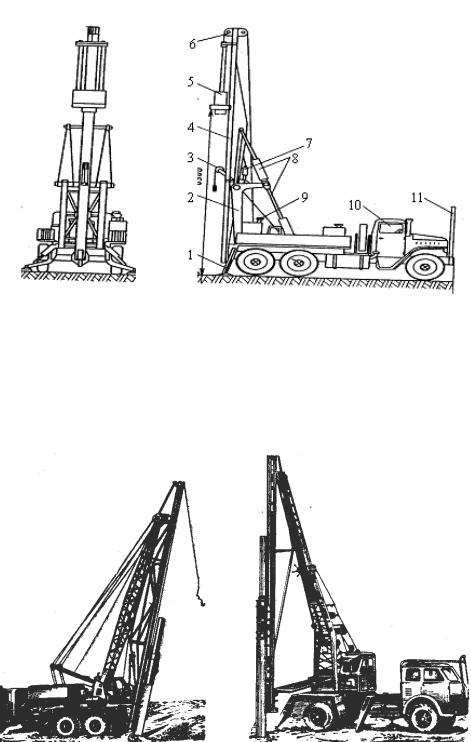

Рис.5.2. Копер СА-8 на базе автомобиля «Урал-375»:

1 − гидравлические опоры; 2− подвижная рама; 3 − механизм подъема сваи; 4 − копровая стрела; 5 − молот; 6 − головка стрелы; 7 − гидроцилиндр механизма подъема сваи; 8 − гидроцилиндр подема и наклона стрелы; 9 − гидрораспределители; 10 − автомобиль;

11 − стойка для опирания стрелы в транспортном положении

Заводы Министерства транспорта выпускают модели копровых стрел на автокранах, рис. 5.3.

Рис.5.3. Копровое оборудование на автомобильном кране: а− автокран АК-1621; б−автокран АК-3575

Конструкция сменного оборудования на автокранах аналогична рассмотренным конструкциям оборудования на гусеничных экскаваторах и кранах. Копровое оборудование УСА обеспечивает забивку как вертикальных, так и наклонных свай. При этом наклон, равный 4:1, может быть осуществлен в сторону крана и от него.

Многие строительные организации используют в качестве базы для навески сменного копрового оборудования тракторы типа Т-100. Это оборудование

285

применяют главным образом при устройстве свайных фундаментов из вертикальных свай для жилых крупнопанельных и кирпичных зданий.

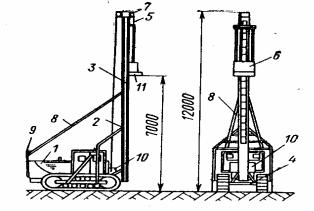

Принципиальная схема навески копрового оборудования для разных тракторов одинаково. На рис.5.4 показана схема копрового оборудования на базе трактора.

Рис.5.4. Копровое оборудование на тракторе С-80:

1 −трактор; 2−стрелка; 3 − направляющие; 4 −опорная рама; 5−рабочий канат; 6−молот; 7− головка; 8 −раскосы; 9 −рама для укладки стрелы; 10 −лебедка; 11 − наголовник

Монтаж копрового оборудования осуществляют в следующем порядке: нижнюю часть стрелы устанавливают в вертикальное положение и закрепляют растяжками, затем устанавливают верхнюю часть стрелы на нижнюю, обе части стрелы шарнирно соединяют между собой, и стрелу в целом закрепляют раскосами. При возведении свайных фундаментов для промышленных зданий и сооружений широко применяют копровые стрелы, навешиваемые на экскаваторы. Это полноповоротное оборудование с большим вылетом стрелы (до 10 м) обеспечивает возможность погружения нескольких свай с одной стоянки машины. Копровые стрелы используют как в навесном (рис. 5.5, а), так и в подвесном исполнении (рис.5.5, б).

Принципиальная схема навески стрел обычная; стрелы отличаются друг от друга только длиной, исполнением и системами конструкций крепления к базовой машине. Навесную копровую стрелу в верхней части шарнирно крепят к стреле экскаватора и с помощью телескопической распорки 5 – к поворотной платформе экскаватора.

Копровая установка на базе гусеничного экскаватора состоит из экскаватора 4, оборудованного крановой стрелой 3 и копровой стрелой 4. Копровые стрелы навесного типа обеспечивают погружение свай на вылетах от оси вращения экскаватора до 6 м и не требуют применения устройства для опирания пяты копровой стрелы на грунт. При необходимости работать на больших вылетах применяют копровые стрелы подвесного типа, конструкция которых представлена на рис.5.5, б.

286

Рис.5.5. Схема конструкций сменной навесной копровой стрелы на экскаватор: а)− навесное; б)−подвесное копровое оборудование: 1− экскаватор; 2− полиспасты;

3, 4 −крановая и копровая стрелы; 5− распорка

Эти стрелы позволяют осуществлять погружение свай на вылетах до 8 …10 м от оси вращения экскаватора, но при этом в процессе подтаскивания, установки и забивки свай необходимо опирание пяты копровой стрелы о грунт.

Отечественная промышленность выпускает копровое оборудование для работы со сваями длиной 3...12 м. Копровое оборудование монтируется на базе тракторов класса 100 кН автономно по энергообеспечению, маневренно на строительной площадке, надежно в эксплуатации. Его недостатком являются

большие затраты времени на маневровые движе ния трактора при установке сваи в заданную точку свайного поля. Мачту располагают сбоку (бо ковая навеска, рис. 5.6), сзади или спереди трак тора (фронтальная навеска), по сравнению с фронтальной боковая навеска улучшает обзорность Рабочей площадки, позволяет повысить производительность оборудования, исключив в некоторых случаях, особенно при линейном однорядном расположении свай, непроизводи-

Рис.5.6. Копровое обору тельные маневровые движения машины при пере- дование на гусенчном ходу ходах к новому рабочему месту. Рабочий процесс копра состоит из его передвижения к месту усновки сваи, ее строповки, подтягивания, установки на точку погружения по предварительно выполненной разметке, выверке правильности ее положения, закрепления на свае наголовника,

287

предохраняющего ее от разрушения при ударном погружении, установку на сваю погружателя, расстроповку сваи, ее погружение с последующей выверкой направления, подъем погружателя и снятие с погруженной сваи наголовника. Для передвижения копра используют собственное ходовое оборудование. В зависимости от принятой технологии работ копер комплектуют свайными молотами, вибропогружателями или вибромолотами. Базовая часть копра — нижняя рама, ходовые устройства, поворотная платформа с опорно-поворотным устройством, а также грузоподъемные механизмы по своему устройству и принципу работы сходны с аналогичными узлами самоходных кранов. Если размеры и конфигурация свайного поля таковы, что с одной установки рельсового пути нельзя погрузить в грунт все сваи, то для работы используют несколько копров работающих каждый на своем рельсовом пути, или перекладывают рельсовый путь после выполнения работ с прежней его установки. После перемещения копра его надежно стопорят стояночными тормозами или другими устройствами.

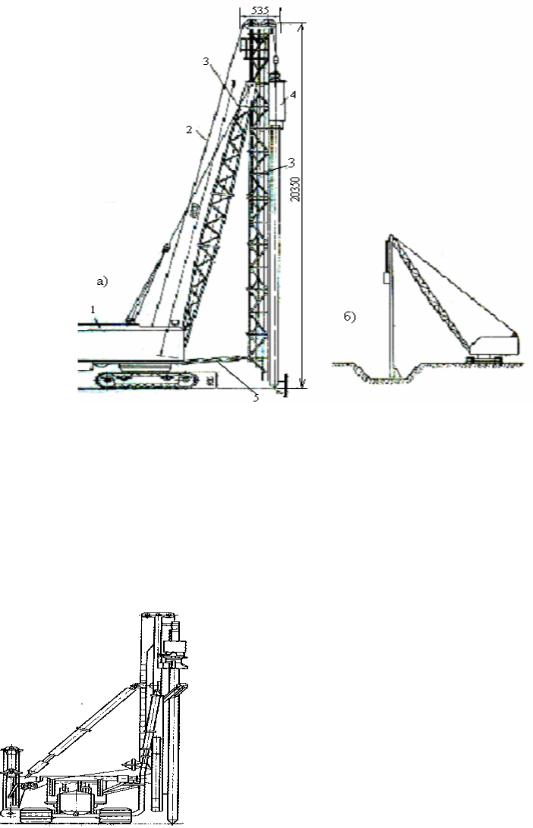

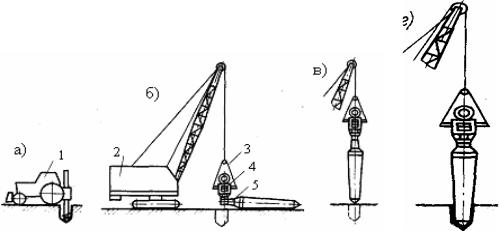

Машины и оборудование для бескопрового погружения свай. Анализ работы копров и копрового оборудования показывает, что последние поддерживают сваю только в начальный период ее погружения, примерно на 1/4 ее длины. На дальнейший процесс это оборудование уже не оказывает влияния. Разработаны и испытаны способы бескопрового погружения свай. В случае пирамидальных, суживающихся книзу свай, сначала бурильной машиной ямобуром 1 (рис.5.7, а) отрывают лидерную скважину глубиной, равной 1/4 длины погружаемой сваи.

Далее специальный наголовник 4, подвешенный к крюку крана 2, закрепляют на погружателе 3, вместе с ним подводят к голове сваи и закрепляют на ней конический хвостовик наголовника 5 (рис. 5.7, б).

Рис. 5.7. Последовательность операций бескопрового погружения пирамидальных свай: а) – ямобуром; б)− с хвостовиком наголовником; в) −с лидерным скважинным; г) − с заданной глубиной; 1− сваеустанощик; 2− кран; 3− погружатель;

5− наголовник

Краном поднимают сваю с погружателем и устанавливают ее в лидерную скважину (рис. 5.7, в). Поддерживая в таком положении погружатель, производят погружение сваи на заданную глубину (рис. 5.7, г), после чего наголовник отсоединяют от сваи и перемещают на новое рабочее место.