- •Оглавление

- •Ситуационные Задачи для лечебного факультета (Шестой семестр, пгму)

- •Ситуационные Задачи для лечебного факультета (Седьмой семестр – пгму)

- •Ситуационные задачи для лечебного факультета (шестой семестр)

- •У больного при ревизии раны в области средней трети правого плеча выявлен линейный дефект плечевой артерии. Каким будет объем оперативного вмешательства?

- •Ситуационные задачи для лечебного факультета (седьмой семестр)

- •Осложнения

- •Ситуационные задачи из интернета

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Раздел 7

- •Задачи из интернета в виде таблицы

- •1.Н.И. Пирогов – основатель топографической анатомии в россии.

- •2.Вклад н.И. Пирогова в развитие хирургии.

- •4.Хирургическая операция. Определение, обоснование, группы и виды, структура и этапы операции.

- •5.Оперативный доступ и прием. Определение, требования к оперативным доступам, критерии их оценки, виды оперативных приемов, индивидуализация доступа и приема.

- •6.Хирургический инструментарий. Группы и виды, характеристика основных инструментов, правила пользования хирургическими инструментами.

- •7.Разъединение и соединение тканей. Виды и способы, характеристика современного шовного материала, применение в хирургии склеивающих веществ, ультразвука, лазера, плазменного скальпеля.

- •8.Учение в.Н. Шевкуненко об индивидуальной и возрастной анатомической изменчивости органов и систем. Основные его положения и клиническое значение.

- •10.Сосудисто-нервный пучок. Состав, топография, анатомо-функциональное единство, различия во внешнем строении сосудов и нервов, клиническое значение.

- •12.Кава-кавальные и порто-кавальные межвенозные анастомозы. Виды, анатомия, клиническое значение.

- •13.Трансплантация органов и тканей. Виды трансплантации, современные возможности, основные проблемы и перспективы развития трансплантологии.

- •18.Клиническая анатомия локтевого сустава. Суставные поверхности, места прикрепления капсулы сустава, связочный аппарат и слабые места капсулы. Кровоснабжение и иннервация сустава. Пункция сустава.

- •21.Топографическая анатомия пальцев кисти. Слои и их характеристика, топография костно-фиброзных каналов и синовиальных влагалищ сухожилий сгибателей пальцев. Понятие о реплантации пальцев и кисти.

- •22.Топографическая анатомия ягодичной области. Границы, слои и их характеристика, сосуды и нервы, клетчаточные пространства и пути распространения гнойных затеков.

- •23.Топографическая анатомия областей бедра. Границы, слои, мышечно-фасциальные ложа, сосудисто-нервные пучки, мышечная и сосудистая лакуны и их содержимое, бедренно-подколенный канал.

- •24.Хирургическая анатомия бедренного канала. Проекция, отверстия, стенки, анатомические предпосылки образования бедренных грыж. Операции при бедренных грыжах, понятие о «короне смерти».

- •33.Операции на нервах. Блокада нерва, невротомия, резекция нерва, пластические и реконструктивные операции на нервах.

- •34.Шов нерва. Виды, способы и техника операции. Анатомо-физиологическое обоснование: строение нерва, регенерация и стадии восстановления.

- •35.Операции при флегмонах конечностей. Топографо-анатомическое обоснование локализаций и распространения флегмон и затеков, расположение и техника разрезов.

- •37.Операции при панариции: подкожном, ногтевом, тендовагините. Показания, топографо-анатомическое обоснование, виды и техника операций.

- •38.Ампутации и экзартикуляции. Определение, показания, классификация, виды и способы, этапы и общая техника, ампутационная культя.

- •39.Топографическая анатомия лобно-теменно-затылочной области. Границы, слои, клетчаточные пространства, сосуды и нервы, топографо-анатомическое обоснование скальпированных ран на голове.

- •41.Топографическая анатомия сосцевидной области. Трепанационный треугольник Шипо, сущность и основные этапы трепанации сосцевидного отростка (антротомия) и возможные осложнения.

- •42.Топографическая анатомия внутреннего основания черепа. Черепные ямки, отверстия и их содержимое. Типичные места переломов основания черепа и их клинико-анатомическая характеристика.

- •Раздел: топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи

- •51.Топографическая анатомия поднижне-челюстного треугольника. Границы, слои, капсула, ложе и топография поднижнечелюстной железы, сосуды и нервы, лимфатические узлы, треугольник Пирогова.

- •55.Клиническая анатомия глотки и шейного отдела пищевода. Скелетотопия, синтопия, стенки, сообщения, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Принципы эзофаготомии и шва пищевода.

- •56.Клиническая анатомия гортани и шейного отдела трахеи. Скелетотопия, синтопия, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Интубация: показания и возможные осложнения.

- •57.Обнажение и перевязка сонных артерий. Показания, проекция, топография, техника операций, возможные осложнения и их предупреждение, пути коллатерального кровоснабжения.

- •58.Трахеостомия. Показания, виды, техника операций и их топографо-анатомическое обоснование, возможные осложнения и их предупреждение.

- •65.Анатомическое строение сердца. Форма и размеры сердца, внешнее строение, камеры и клапаны сердца, фиброзный скелет сердца, строение стенки сердца.

- •66.Топография сердца. Голотопия, скелетотопия, синтопия.

- •71.Операции при гнойном мастите. Расположение гнойников и разрезов, анатомическое обоснование и техника операций.

- •72.Пункция плевральной полости. Показания, техника, анатомическое обоснование, возможные осложнения и их предупреждение.

- •73.Операции при проникающем ранении грудной клетки. Этапы операции, анатомическое обоснование, особенности операций в зависимости от вида пневмоторакса.

- •74.Радикальные операции на легких. Пневмонэктомия, лобэктомия, сегментэктомия. Сущность операций, анатомическое обоснование, оперативные доступы, основные этапы.

- •75.Операции при ранении сердца. Оперативные доступы, принципы, анатомическое обоснование.

- •77.Хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Виды и сущность операций, современные возможности и перспективы.

- •Операции при пороках развития трахеи и пищевода

- •78.Топографическая анатомия переднебоковой брюшной стенки. Области, проекция органов, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Топография слоев боковой области живота.

- •81.Топография брюшины верхнего этажа брюшной полости. Сумки, связки, малый сальник и его содержимое. Особенности сообщений с нижним этажом и их клиническое значение.

- •86.Клиническая анатомия поджелудочной железы. Скелетотопия, синтопия, отделы, отношение к брюшине, особенности взаимоотношений с крупными сосудами. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток.

- •87.Клиническая анатомия тонкой кишки. Отделы, отношение к брюшине, синтопия, брыжейка и ее содержимое, отличия от толстой кишки. Кровоснабжение, иннервация, региональные лимфоузлы.

- •92.Хирургическая анатомия брюшных грыж. Классификация, виды, анатомические части грыжи, их характеристика, общие принципы и этапы грыжесечения.

- •93.Операции при паховых грыжах. Способы пластики пахового канала. Особенности операции при ущемленных, скользящих и врожденных грыжах.

- •94.Лапаротомия. Виды, этапы и техника операций, анатомическое обоснование, требования к лапаротомным разрезам, сравнительная оценка. Пункция живота (лапароцентез).

- •95.Кишечный шов. Анатомо-функциональное обоснование, виды, способы, техника.

- •96.Операции при ранениях живота. Доступы, ревизия брюшной полости, техника ушивания ран желудка, кишки, печени.

- •97.Операции на желудке. Гастротомия, резекция, гастрэктомия, гастроэнтеростомия, пилорошгастика, пластика желудка. Понятие об операциях и их сущность,

- •98.Гастростомия. Показания, виды и способы, их сущность, техника гастростомии по Витцелю.

- •100.Холецистэктомия, холецистостомия. Показания, доступы, способы, их сущность и техника, анатомическое обоснование.

- •101.Операции на печени и желчных путях. Резекция печени, холецисто-, холедохотомия, билиодигестивные анастомозы. Виды и сущность операций. Понятие о папиллосфинктеротомии.

- •102.Операции на поджелудочной железе. Топографо-анатомическое обоснование, оперативные доступы, виды и сущность операций.

- •103.Резекция тонкой кишки. Показания, этапы, техника операции, анатомическое обоснование, виды и техника энтероанастомозов.

- •104.Аппендэктомия. Показания, доступы, различия в положении червеобразного отростка, этапы и техника операции, анатомо-хирургическое обоснование.

- •105.Операции при портальной гипертензии. Показания, виды, сущность, анатомо-функциональное обоснование. Понятие о спленопортографии и трансумбиликальной портогепатографии.

- •106.Операции на почках. Оперативные доступы. Нефротомия, нефростомия, резекция, нефрэктомия, нефропексия, трансплантация. Сущность операций.

- •107.Операции на толстой кишке. Резекция, колостомия, наложение искусственного заднего прохода. Понятие об операциях и их сущность, анатомическое обоснование.

- •112.Операции на мочевом пузыре: пункция, цистотомия, цистостомия. Показания, понятие об операциях и их сущность, анатомическое обоснование.

- •4. Подобрать инструментарий для наложения ручного и механического швов.

- •5. Выполнить вагосимпатическую блокаду по а.В. Вишневскому.

- •4. Подобрать инструментарий для первичной хирургической обработки раны.

- •5. Выполнить плевральную пункцию.

- •4. Подобрать инструментарий для ампутации бедра.

- •5. Выполнить торакоцентез.

- •4. Подобрать инструментарий для ампутации голени.

- •5. Выполнить лапароцентез.

- •1. Подобрать инструментарий для ампутации плеча.

- •2. Выполнить трахеостомию.

- •4. Подобрать инструментарий для ампутации предплечья.

- •5. Выполнить переднебоковую торакотомию.

- •4. Подобрать инструментарий для трахеостомии.

- •5. Выполнить верхнюю срединную лапаротомию (или релапаротомию).

- •1. Подобрать инструментарий для трепанации черепа.

- •2. Выполнить среднюю срединную лапаротомию (или релапаротомию).

- •4. Подобрать инструментарий для резекции тонкой кишки.

- •5. Завязать “морской” и “хирургический” узлы.

- •4. Подобрать инструментарий для резекции желудка.

- •5. Выполнить доступ к червеобразному отростку.

- •4. Подобрать инструментарий для диагностической торакоскопии.

- •5. Выполнить нижнюю срединную лапаротомию (или релапаротомию).

- •4. Подобрать инструментарий для диагностической лапароскопии.

- •5. Выполнить доступ к червеобразному отростку.

- •4. Выполнить послойное рассечение и соединение тканей на конечности.

- •5. Выполнить доступ к желчному пузырю.

- •4. Выполнить прием Губарева.

- •5. Выполнить доступ к почке.

- •4. Рассечь мягкие ткани, демонстрируя разные положения скальпеля.

- •5. Выполнить доступ к селезенке.

- •4. Ушить рану тонкой кишки.

- •5. Выполнить пункцию коленного сустава.

- •4. Ушить рану толстой кишки.

- •5. Выполнить дренирование брюшной полости.

- •4. Выделить плечевую артерию.

- •5. Выполнить аппендэктомию.

- •4. Выделить лучевую артерию.

- •5. Выполнить гастростомию по Витцелю.

- •4. Выделить локтевую артерию.

- •5. Выполнить гастростомию по Кадеру.

- •4. Выделить бедренную артерию в скарповском треугольнике.

- •5. Выполнить гастроэнтероанастомоз.

- •4. Ушить рану кожи.

- •5. Выполнить энтероэнтроанастоз конец в конец.

- •4. Ушить рану мягких тканей лица.

- •5. Выполнить энтероэнтроанастоз бок в бок.

- •1. Ушить рану свода черепа.

- •2. Выполнить нефроэктомию.

- •2. Выполнить спленэктомию.

- •1. Выполнить пункцию локтевого сустава.

- •2. Выполнить дренирование сальниковой сумки

- •Итуационная задача №1

- •Ситуационная задача №2

- •Ситуационная задача №3

- •Ситуационная задача №4

- •Ситуационная задача №5

- •Ситуационная задача №6

- •Ситуационная задача №7

- •Ситуационная задача №8

- •Ситуационная задача №9

- •Ситуационная задача №10

- •Ситуационная задача №11

- •Ситуационная задача №12

- •Ситуационная задача №13

- •Ситуационная задача №14

- •Ситуационная задача №16

- •Ситуационная задача №17

- •Ситуационная задача №18

- •Ситуационная задача №19

- •Ситуационная задача №20

- •Ситуационная задача №21

- •Ситуационная задача №22

- •Ситуационная задача №23

- •Ситуационная задача №24

- •Ситуационная задача №25

- •Ситуационная задача №26

- •Ситуационная задача №27

- •Ситуационная задача №28

- •Ситуационная задача №29

- •Ситуационная задача №39

- •Ситуационная задача №40

- •Ситуационная задача №41

- •Ситуационная задача №42

- •Ситуационная задача №43

- •Ситуационная задача №44

- •Ситуационная задача №45

- •Ситуационная задача №46

- •Ситуационная задача №47

- •Ситуационная задача №48

- •Ситуационная задача №49

- •Ситуационная задача №50

- •Ситуационная задача №51

- •Ситуационная задача №52

- •Ситуационная задача №53

- •Ситуационная задача №54

- •Ситуационная задача №55

- •Ситуационная задача №56

- •Ситуационная задача №57

- •Ситуационная задача №58

- •Ситуационная задача №59

- •Ситуационная задача №60

- •Ситуационная задача №61

- •Ситуационная задача №62

- •Ситуационная задача №63

- •Тема 1: Понятие о двуединой дисциплине клинической анатомии и оперативной хирургии

- •Тема 2

- •Тема 3 топографическая анатомия и клинико-анатомическая характеристика заболеваний и травм верхней конечности

- •Тема 4 область локтевого сустава. Области предплечья и кисти

- •Тема 5

- •Тема 6

- •Тема 7 перевязка сосудов конечностей. Сосудистые швы.

- •Техника перевязки сосудов конечностей

- •Тема 8 клиническая анатомия заболеваний и трам конечностей, при которых показаны ампутации

- •Тема 9.

- •Тема 10. Топографическая анатомия и клинико-анатомическая характеристика заболеваний и травм лицевого отдела головы

- •Тема 11.

- •Тема 12. Топографическая и клиническая анатомия при заболеваниях и травмах грудной стенки и грудной полости

- •Тема 13. Топография переднебоковой брюшной стенки

- •Часть 2 топографическая анатомия и клинико-анатомическая характеристика заболеваний и травм средостения и органов груди

- •Тема 15. Топографическая анатомия и оперативная хирургия брюшной полости

- •Тема 16. Желудок.

- •10. Стенки грудной полости

- •11. Органы грудной полости

- •12. Передняя стенка живота

- •13. Верхний этаж брюшной полости

- •15. Подбрюшинный и подкожный этажи

- •10. Стенки грудной полости

- •11. Органы грудной полости

- •12. Передняя стенка живота

- •13. Верхний этаж брюшной полости

- •14. Нижний этаж брюшной полости. Забрюшинное пространство

- •15. Подбрюшинный и подкожный этажи

- •16. Брюшинный этаж малого таза. Органы малого таза.

- •1. Общая хирургическая техника

- •2. Плечо

- •3. Предплечье, кисть

- •4. Таз, бедро

- •5. Голень, стопа

- •6. Операции на сосудах, нервах, сухожилиях

- •7. Гнойные заболевания

- •8. Операции на костях и суставах

- •9. Голова

- •10. Операции на голове

- •12. Операции на шее

- •13. Грудь

- •14. Средостение

- •15. Передняя брюшная стенка

- •Тема 1. Неопухолевые заболевания и повреждения пищевода

- •Тема 2. Диафрагмальные грыжи. Опухоли и кисты средостения. Медиастиниты.

- •Тема 3. Постгастрорезекционные и постваготомические синдромы

- •Тема 4. Хронический панкреатит и его осложнения

- •Тема 5. Постхолецистэктомический синдром

- •Тема 6. Портальная гипертензия

- •Тема 7. Механическая желтуха. Очаговые поражения печени

- •Тема 8. Заболевания и травмы селезенки. Заболевания системы крови, требующие спленэктомии

- •Тема 9. Болезни аорты и ее ветвей

- •Тема 10. Посттромбофлебитический синдром. Лимфодем конечностей

- •Часть II. Ответы на ситуационные задачи

- •Тема 1

- •Тема 2

- •Тема 3

- •Тема 4

- •Тема 5

- •Тема 6

- •Тема 7

- •Тема 8

- •Тема 9

- •Тема 10

- •Лицевой отдел головы

- •Передняя брюшная стенка

- •Брюшная полость

- •Забрюшинное пространство

- •Верхняя и нижняя конечности

- •Ситуационные клинические задачи

- •2. Плечо

- •3. Предплечье, кисть

- •4. Таз, бедро

- •5. Голень, стопа

- •6. Операции на сосудах, нервах, сухожилиях

- •7. Гнойные заболевания

- •8. Операции на костях и суставах

- •9. Голова

- •10. Операции на голове

- •12. Операции на шее

- •13. Грудь

- •14. Средостение

- •15. Передняя брюшная стенка

Тема 15. Топографическая анатомия и оперативная хирургия брюшной полости

Контрольные задания

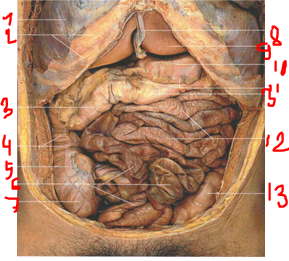

Задание 1. Проверьте свои знания, подписывая цифровые обозначения на рис. 1.

Рис. 1. Органы брюшной полости; вид спереди

Ответ:

1. Diaphragma - диафрагма

2. Margo arcus costalis - край реберной дуги

3. Colon transversum - поперечная ободочная кишка

4. Colon ascendens - восходящая ободочная кишка

5. Taeniae coli - ленты ободочной кишки

6. Ileum - подвздошая кишка

7. Caecum - слепая кишка

8. Lig.falciforme hepatis - серповидная кишка

9. Hepar - печень

10. Gaster - желудок

11. Lig. gastrocolicum - желудочно-ободочная связка

12. Jejunum - тощая кишка

13. Colon sigmoideum - сигмовидная кишка

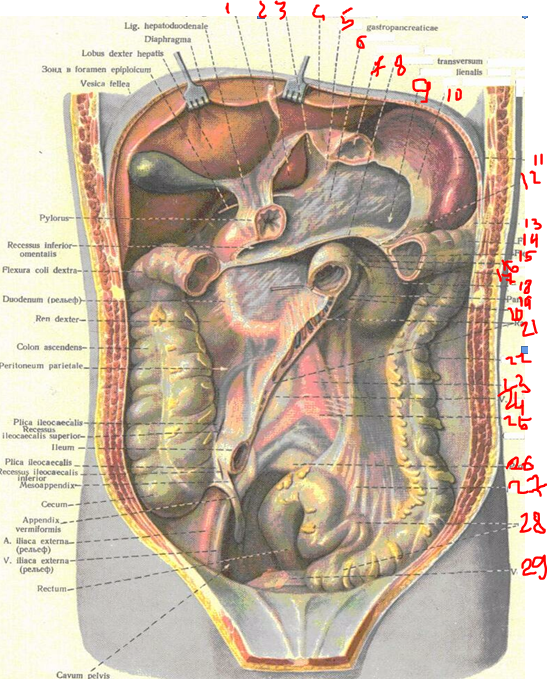

Задание 2. Проверьте свои знания, подписывая цифровые обозначения на рис. 2. Какое направление корня брыжейки тонкой кишки, какие образования она пересекает? Чем отграничены брюшинные синусы? Каково их клиническое значение?

Рис. 2. Органы брюшной полости; вид спереди; желудок и брыжеечная часть тонкой кишки удалены

Ответ:

1. Lig. hepatogastricum - печеночно-желудочная связка

2. Lobus caudatus hepatis - хвостатая доля печени

3. Recessus superior omentalis - верхний сальниковый заворот

4. Lobus sinister hepatis - левая доля печени

5. Plicae gastropancreaticae - желудочно-поджелудочная складка

6. Pancreas – поджелудочная железа

7. Ventriculus (gaster) – желудок

8. Mesocolon transversum - брыжейка поперечной ободочной кишки

9. Bursae omentalis - сальниковая сумка

10. Lig. gastrolienale - желудочно-селезеночная связка

11. Lien - селезёнка

12. Mesocolon transversum - брыжейка поперечной ободочной кишки

13. Lig. phrenicocolicum - диафрагмально-ободочная связка

14. Flexura coli sinister - левый изгиб ободочной кишки

15. Flexura duodenojejunalis - двенадцатиперстно-тощий изгиб

16. Plica duodenalis superior - верхняя двенадцатиперстнокишечная складка

17. Recess duodenalis superior - верхнее дуоденальное углубление

18. Ren sinister – левая почка

19. Pars ascendens duodeni - восходящая часть двенадцатиперстной кишки

20. Recess duodenalis inferior - нижнее дуоденальное углубление

21. Radix mesenterii - корень брыжейки тонкой кишки

22. Peritonaeum parietale - париетальная брюшина

23. Aorta – аорта

24. V. cava inferior – нижняя полая вена

25. A. iliaca interna – внутренняя подвздошная артерия

26. Peritoneum parietale - париетальная брюшина

27. Mesocolon sigmoideum – брыжейка сигмовидной кишки

28. Colon sigmoideum – сигмовидная кишка

29. Vesica urinaria - мочевой пузырь

Корень брыжейки тонкой кишки начинается от L2 позвонка и опускается слева направо до крестцово- подвздошного сустава, пересекая горизонтальную часть двенадцатиперстной кишки, аорту, нижнюю полую вену, правый мочеточник.

Правый брыжеечный синус ограничен сверху брыжейкой поперечной ободочной кишки, справа – восходящей ободочной кишкой, слева и внизу – брыжейкой тонкой кишки и терминальным отделом подвздошной кишки. Правый синус замкнут со всех сторон и открыт только спереди. Скопление в нем экссудата может остаться ограниченным. Наличие крови в правом синусе чаще наблюдается при ранении ветвей верхней брыжеечной артерии.

Левый брыжеечный синус расположен слева и книзу от корня брыжейки тонкой кишки. По размерам он больше правого. Слева он ограничен нисходящей ободочной кишкой и брыжейкой сигмовидной кишки, справа – брыжейкой тонкой кишки, сверху – брыжейкой поперечной ободочной кишки. Левый брыжеечный синус снизу не замкнут и свободно сообщается с полостью малого таза. Вследствие этого выпоты из левого синуса могут беспрепятственно спускаться в малый таз. Он так же, как и правый, выполнен петлями тонкой кишки.

Оба брыжеечных синуса сообщаются между собой посредством узкой щели над двенадцатиперстно-тощим изгибом под брыжейкой поперечной ободочной кишки. Скопление крови в левом брыжеечном синусе чаще обусловлено повреждением ветвей нижней брыжеечной артерии.

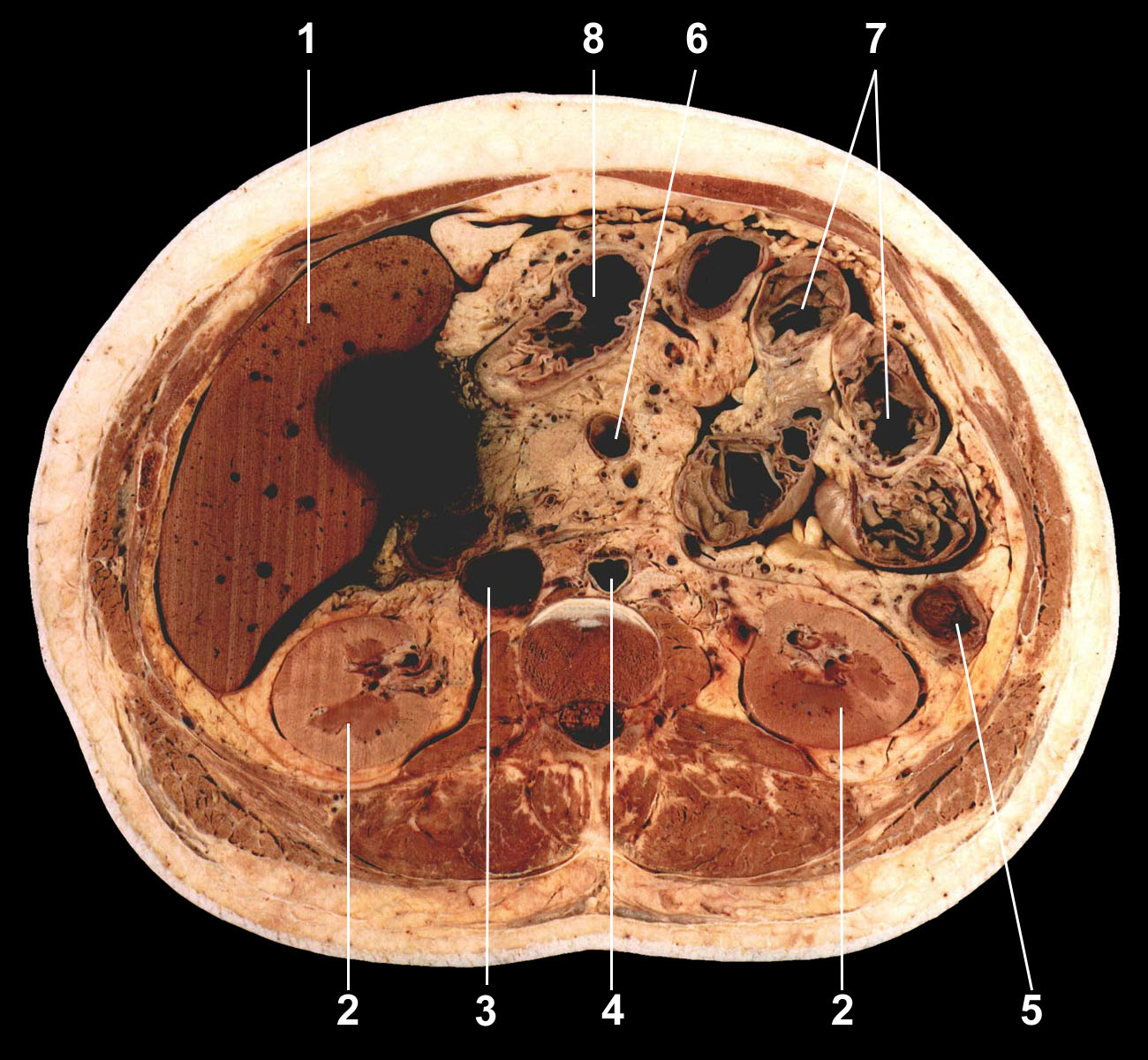

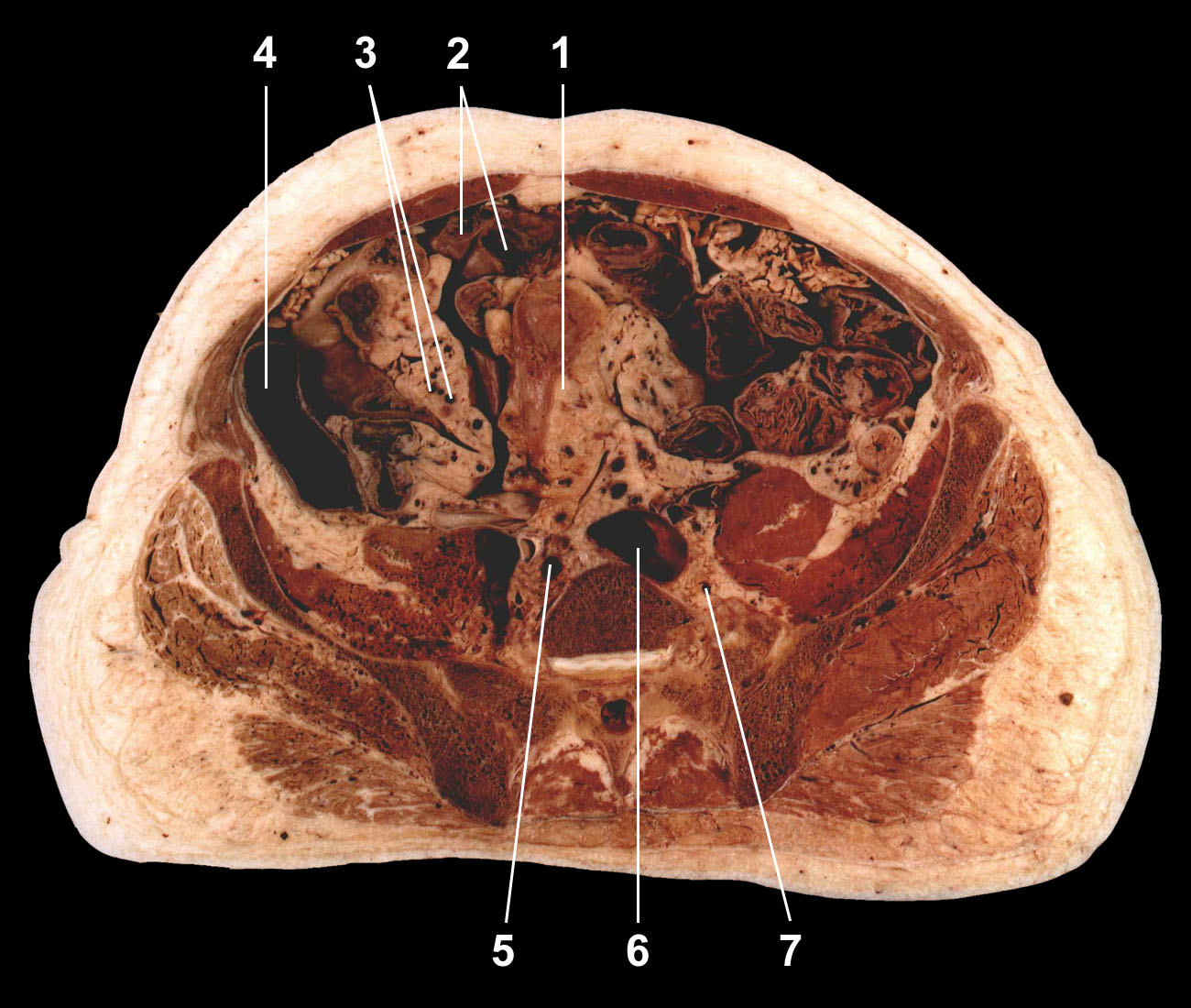

Задание 3. Проверьте свои знания, подписывая цифровые обозначения на рис. 3, 4.

|

|

Рис. 3. Поперечный распил живота |

Рис. 4. Поперечный распил живота |

|

|

Ответ:

Рис. 3

1. Hepar - печень

2. Ren sinister et dexter – левая и правая почки

3. V. cava inferior – нижняя полая вена

4. Aorta – аорта

5. Colon descendens - нисходящая ободо́чная кишка

6. A. mesenterica superior - верхняя брыжеечная артерия

7. Jejunum - тощая кишка

8. Antrum pyloricum – антральный отдел желудка

Рис.4

1. Мesenterium - брыжейка

2. Ileum - подвздошая кишка

3. Testicular artery et vein - яичковая артерия и вена.

4. Colon ascendens - восходящая ободочная кишка

5. А. glutea superior - верхняя ягодичная артерия

6. Arteria iliaca communis - общая подвздошная артерия

7. А. obturatoria - запирательная артерия.

Задание 4. Назовите пути распространения экссудата и транссудата в брюшной полости.

Рис. 5. Пути распространения экссудата и транссудата в брюшной полости

Ответ:

Распространению патологического содержимого в брюшной полости препятствует образование спаек.

Если патологическое содержимое находится в сальниковой сумке, то оно там обычно и остается, так как сальниковая сумка является наиболее изолированной частью брюшинной полости. Правда, есть вероятность распространения этого содержимого через сальниковое отверстие в подпеченочное пространство, если пациент лежит на правом боку. Иногда распространение может происходить из подпеченочного пространства в сальниковую сумку (если пациент лежит на левом боку). При вертикальном положении туловища содержимое из подпеченочного пространства может по правому боковому каналу опускаться в малый таз.

Если содержимое находится в нижнем этаже брюшной полости, то при вертикальном положении туловища оно может по обоим боковым каналам и брыжеечным синусам опускаться в малый таз. При этом левый брыжеечный синус является наиболее открытым с сторону малого таза. Если пациент лежит на спине, то содержимое по законам физики стремится вниз, но по отношению к телу пациента – вверх. Так как брыжеечные синусы ограничены сверху брыжейкой поперечной ободочной кишки, патологическое содержимое распространиться непосредственно из этих синусов в верхний этаж брюшной полости не может, оно будет скапливаться в верхней части этих синусов. Однако если пациент повернется на бок, это содержимое может распространиться в боковой канал той же стороны (через восходящую или нисходящую ободочную кишку). Кроме того, синусы сообщаются между собой через щель между брыжейкой поперечной ободочной кишки и дуоденоеюнальным изгибом (для этого пациент должен повернуться на противоположный бок).

У большинства людей между диафрагмой и селезеночным изгибом ободочной кишки натянута диафрагмально-ободочная связка, которая препятствует распространению патологического содержимого из левого бокового канала в верхний этаж брюшной полости. С правой стороны аналогичная связка обычно отсутствует, поэтому из правого бокового канала содержимое может распространиться вверх – в правое поддиафрагмальное пространство.

Задание 5. Проверьте, как усвоен материал практического занятия, путем решения ситуационных задач.

Задача 1. После аппендэктомии у больного появилась кровь в брюшной полости. Причина? Профилактика осложнения?

Ответ:

Червеобразный отросток кровоснабжается ветвью ободочнокишечной артерии в основном, но может кровоснабжаться двумя-тремя артериями, начинающимися от слепокишечных артерий, анастомотической дуги между подвздошно-ободочной артерии и последней подвздошнокишечной артерией (ветвь верхней брыжеечной артерии). В данном случае это не учитывалось при лигировании сосудов во время проведения аппендэктомии , поэтому появилась кровь в брюшной полости.

Профилактика заключается в наложении прочных лигатур с учетом всех анатомических особенностей.

+ Внутрибрюшное послеоперационное кровотечение требует срочной релапаротомии, во время которой находят и лигируют кровоточащий сосуд. Если источник кровотечения не обнаружен, то применяют тампонаду ложа отростка с гемостатической губкой. Во время операции производят возмещение кровопотери.

Задача 2. Больному поставлен диагноз острого аппендицита. При лапаротомии изменений в отростке не обнаружено. По характеру содержимого заподозрена перфоративная язва желудка. При ревизии диагноз подтвердился. Топографо-анатомическое обоснование. Почему первоначально был поставлен диагноз: острый аппендицит?

Ответ:

При локализации перфоративных язв в выходном отделе желудка экссудат сначала скапливается в подпечёночном пространстве, затем спускается по правому боковому каналу вниз в правую подвздошную область. Соответственно зона болезненности будет в в правой подвздошной области чем схожа с острым аппендицитом.

Задача 3. Проникающее ранение брюшной полости. Рана на уровне пупка слева. Возможные повреждения? Каков план ревизии?

Ответ:

Возможные повреждения: брюшной отдел аорты, нижняя полая вена, нижняя брыжеечная артерия, большой сальник, петли тощей и подвздошной кишки.

При таких ранениях обязательно выполняют срединную лапаротомию (даже если нет симптомов повреждения внутренних органов) с целью ревизии брюшной полости и ее санации.

Проводят ревизию органов нижнего этажа брюшной полости от уровня двенадцатиперстно-тощего изгиба (прием Губарева). Прием Губарева начинают с того, что отбрасывают большой сальник и сращенную с ним поперечную ободочную кишку вверх, изолируя тем самым верхний этаж брюшной полости от нижнего этажа. Затем хирург своей правой рукой с отведенным большим пальцем скользит по корню брыжейки тонкой кишки снизу - вверх, справа налево, продолжая смещать подвижную часть тонкой кишки. Рука хирурга остановится, когда между его большим и указательным пальцами окажется фиксированная часть тонкой. После нахождения дуоденоеюнального изгиба можно осмотреть одноименный карман, представляющее переход париетальной брюшины в висцеральную. Последовательно осмотреть петли тощей и подвздошной кишки вплоть до подвздошно-слепокишечного (илеоцекального) угла. При этом участки тонкой кишки осматриваются хирургом и передаются из одной руки в другую. Последовательно перебирая участки тонкой кишки и дойдя таким образом от дуоденоеюнального изгиба до илеоцекального угла, хирург будет уверен, что все петли тощей и подвздошной кишки им осмотрены. Такой осмотр является обязательным при проникающих ранениях, так как поврежденная часть тонкой кишки может сместиться от места своего повреждения вследствие своей подвижности

При одиночных и расположенных на относительно большом расстоянии друг от друга ранах тонкой кишки наиболее частой операцией является ушивание раны двухрядным швом. Вторым видом оперативного вмешательства является резекция поврежденного участка. В случае невозможности ушить рану кишки и при наличии противопоказаний к резекции можно применять способ выведения поврежденной петли из брюшной полости; это позволяет избежать развития перитонита.