- •Оглавление

- •Ситуационные Задачи для лечебного факультета (Шестой семестр, пгму)

- •Ситуационные Задачи для лечебного факультета (Седьмой семестр – пгму)

- •Ситуационные задачи для лечебного факультета (шестой семестр)

- •У больного при ревизии раны в области средней трети правого плеча выявлен линейный дефект плечевой артерии. Каким будет объем оперативного вмешательства?

- •Ситуационные задачи для лечебного факультета (седьмой семестр)

- •Осложнения

- •Ситуационные задачи из интернета

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Раздел 7

- •Задачи из интернета в виде таблицы

- •1.Н.И. Пирогов – основатель топографической анатомии в россии.

- •2.Вклад н.И. Пирогова в развитие хирургии.

- •4.Хирургическая операция. Определение, обоснование, группы и виды, структура и этапы операции.

- •5.Оперативный доступ и прием. Определение, требования к оперативным доступам, критерии их оценки, виды оперативных приемов, индивидуализация доступа и приема.

- •6.Хирургический инструментарий. Группы и виды, характеристика основных инструментов, правила пользования хирургическими инструментами.

- •7.Разъединение и соединение тканей. Виды и способы, характеристика современного шовного материала, применение в хирургии склеивающих веществ, ультразвука, лазера, плазменного скальпеля.

- •8.Учение в.Н. Шевкуненко об индивидуальной и возрастной анатомической изменчивости органов и систем. Основные его положения и клиническое значение.

- •10.Сосудисто-нервный пучок. Состав, топография, анатомо-функциональное единство, различия во внешнем строении сосудов и нервов, клиническое значение.

- •12.Кава-кавальные и порто-кавальные межвенозные анастомозы. Виды, анатомия, клиническое значение.

- •13.Трансплантация органов и тканей. Виды трансплантации, современные возможности, основные проблемы и перспективы развития трансплантологии.

- •18.Клиническая анатомия локтевого сустава. Суставные поверхности, места прикрепления капсулы сустава, связочный аппарат и слабые места капсулы. Кровоснабжение и иннервация сустава. Пункция сустава.

- •21.Топографическая анатомия пальцев кисти. Слои и их характеристика, топография костно-фиброзных каналов и синовиальных влагалищ сухожилий сгибателей пальцев. Понятие о реплантации пальцев и кисти.

- •22.Топографическая анатомия ягодичной области. Границы, слои и их характеристика, сосуды и нервы, клетчаточные пространства и пути распространения гнойных затеков.

- •23.Топографическая анатомия областей бедра. Границы, слои, мышечно-фасциальные ложа, сосудисто-нервные пучки, мышечная и сосудистая лакуны и их содержимое, бедренно-подколенный канал.

- •24.Хирургическая анатомия бедренного канала. Проекция, отверстия, стенки, анатомические предпосылки образования бедренных грыж. Операции при бедренных грыжах, понятие о «короне смерти».

- •33.Операции на нервах. Блокада нерва, невротомия, резекция нерва, пластические и реконструктивные операции на нервах.

- •34.Шов нерва. Виды, способы и техника операции. Анатомо-физиологическое обоснование: строение нерва, регенерация и стадии восстановления.

- •35.Операции при флегмонах конечностей. Топографо-анатомическое обоснование локализаций и распространения флегмон и затеков, расположение и техника разрезов.

- •37.Операции при панариции: подкожном, ногтевом, тендовагините. Показания, топографо-анатомическое обоснование, виды и техника операций.

- •38.Ампутации и экзартикуляции. Определение, показания, классификация, виды и способы, этапы и общая техника, ампутационная культя.

- •39.Топографическая анатомия лобно-теменно-затылочной области. Границы, слои, клетчаточные пространства, сосуды и нервы, топографо-анатомическое обоснование скальпированных ран на голове.

- •41.Топографическая анатомия сосцевидной области. Трепанационный треугольник Шипо, сущность и основные этапы трепанации сосцевидного отростка (антротомия) и возможные осложнения.

- •42.Топографическая анатомия внутреннего основания черепа. Черепные ямки, отверстия и их содержимое. Типичные места переломов основания черепа и их клинико-анатомическая характеристика.

- •Раздел: топографическая анатомия и оперативная хирургия шеи

- •51.Топографическая анатомия поднижне-челюстного треугольника. Границы, слои, капсула, ложе и топография поднижнечелюстной железы, сосуды и нервы, лимфатические узлы, треугольник Пирогова.

- •55.Клиническая анатомия глотки и шейного отдела пищевода. Скелетотопия, синтопия, стенки, сообщения, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Принципы эзофаготомии и шва пищевода.

- •56.Клиническая анатомия гортани и шейного отдела трахеи. Скелетотопия, синтопия, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Интубация: показания и возможные осложнения.

- •57.Обнажение и перевязка сонных артерий. Показания, проекция, топография, техника операций, возможные осложнения и их предупреждение, пути коллатерального кровоснабжения.

- •58.Трахеостомия. Показания, виды, техника операций и их топографо-анатомическое обоснование, возможные осложнения и их предупреждение.

- •65.Анатомическое строение сердца. Форма и размеры сердца, внешнее строение, камеры и клапаны сердца, фиброзный скелет сердца, строение стенки сердца.

- •66.Топография сердца. Голотопия, скелетотопия, синтопия.

- •71.Операции при гнойном мастите. Расположение гнойников и разрезов, анатомическое обоснование и техника операций.

- •72.Пункция плевральной полости. Показания, техника, анатомическое обоснование, возможные осложнения и их предупреждение.

- •73.Операции при проникающем ранении грудной клетки. Этапы операции, анатомическое обоснование, особенности операций в зависимости от вида пневмоторакса.

- •74.Радикальные операции на легких. Пневмонэктомия, лобэктомия, сегментэктомия. Сущность операций, анатомическое обоснование, оперативные доступы, основные этапы.

- •75.Операции при ранении сердца. Оперативные доступы, принципы, анатомическое обоснование.

- •77.Хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Виды и сущность операций, современные возможности и перспективы.

- •Операции при пороках развития трахеи и пищевода

- •78.Топографическая анатомия переднебоковой брюшной стенки. Области, проекция органов, кровоснабжение, иннервация, лимфоотток. Топография слоев боковой области живота.

- •81.Топография брюшины верхнего этажа брюшной полости. Сумки, связки, малый сальник и его содержимое. Особенности сообщений с нижним этажом и их клиническое значение.

- •86.Клиническая анатомия поджелудочной железы. Скелетотопия, синтопия, отделы, отношение к брюшине, особенности взаимоотношений с крупными сосудами. Кровоснабжение, иннервация, лимфоотток.

- •87.Клиническая анатомия тонкой кишки. Отделы, отношение к брюшине, синтопия, брыжейка и ее содержимое, отличия от толстой кишки. Кровоснабжение, иннервация, региональные лимфоузлы.

- •92.Хирургическая анатомия брюшных грыж. Классификация, виды, анатомические части грыжи, их характеристика, общие принципы и этапы грыжесечения.

- •93.Операции при паховых грыжах. Способы пластики пахового канала. Особенности операции при ущемленных, скользящих и врожденных грыжах.

- •94.Лапаротомия. Виды, этапы и техника операций, анатомическое обоснование, требования к лапаротомным разрезам, сравнительная оценка. Пункция живота (лапароцентез).

- •95.Кишечный шов. Анатомо-функциональное обоснование, виды, способы, техника.

- •96.Операции при ранениях живота. Доступы, ревизия брюшной полости, техника ушивания ран желудка, кишки, печени.

- •97.Операции на желудке. Гастротомия, резекция, гастрэктомия, гастроэнтеростомия, пилорошгастика, пластика желудка. Понятие об операциях и их сущность,

- •98.Гастростомия. Показания, виды и способы, их сущность, техника гастростомии по Витцелю.

- •100.Холецистэктомия, холецистостомия. Показания, доступы, способы, их сущность и техника, анатомическое обоснование.

- •101.Операции на печени и желчных путях. Резекция печени, холецисто-, холедохотомия, билиодигестивные анастомозы. Виды и сущность операций. Понятие о папиллосфинктеротомии.

- •102.Операции на поджелудочной железе. Топографо-анатомическое обоснование, оперативные доступы, виды и сущность операций.

- •103.Резекция тонкой кишки. Показания, этапы, техника операции, анатомическое обоснование, виды и техника энтероанастомозов.

- •104.Аппендэктомия. Показания, доступы, различия в положении червеобразного отростка, этапы и техника операции, анатомо-хирургическое обоснование.

- •105.Операции при портальной гипертензии. Показания, виды, сущность, анатомо-функциональное обоснование. Понятие о спленопортографии и трансумбиликальной портогепатографии.

- •106.Операции на почках. Оперативные доступы. Нефротомия, нефростомия, резекция, нефрэктомия, нефропексия, трансплантация. Сущность операций.

- •107.Операции на толстой кишке. Резекция, колостомия, наложение искусственного заднего прохода. Понятие об операциях и их сущность, анатомическое обоснование.

- •112.Операции на мочевом пузыре: пункция, цистотомия, цистостомия. Показания, понятие об операциях и их сущность, анатомическое обоснование.

- •4. Подобрать инструментарий для наложения ручного и механического швов.

- •5. Выполнить вагосимпатическую блокаду по а.В. Вишневскому.

- •4. Подобрать инструментарий для первичной хирургической обработки раны.

- •5. Выполнить плевральную пункцию.

- •4. Подобрать инструментарий для ампутации бедра.

- •5. Выполнить торакоцентез.

- •4. Подобрать инструментарий для ампутации голени.

- •5. Выполнить лапароцентез.

- •1. Подобрать инструментарий для ампутации плеча.

- •2. Выполнить трахеостомию.

- •4. Подобрать инструментарий для ампутации предплечья.

- •5. Выполнить переднебоковую торакотомию.

- •4. Подобрать инструментарий для трахеостомии.

- •5. Выполнить верхнюю срединную лапаротомию (или релапаротомию).

- •1. Подобрать инструментарий для трепанации черепа.

- •2. Выполнить среднюю срединную лапаротомию (или релапаротомию).

- •4. Подобрать инструментарий для резекции тонкой кишки.

- •5. Завязать “морской” и “хирургический” узлы.

- •4. Подобрать инструментарий для резекции желудка.

- •5. Выполнить доступ к червеобразному отростку.

- •4. Подобрать инструментарий для диагностической торакоскопии.

- •5. Выполнить нижнюю срединную лапаротомию (или релапаротомию).

- •4. Подобрать инструментарий для диагностической лапароскопии.

- •5. Выполнить доступ к червеобразному отростку.

- •4. Выполнить послойное рассечение и соединение тканей на конечности.

- •5. Выполнить доступ к желчному пузырю.

- •4. Выполнить прием Губарева.

- •5. Выполнить доступ к почке.

- •4. Рассечь мягкие ткани, демонстрируя разные положения скальпеля.

- •5. Выполнить доступ к селезенке.

- •4. Ушить рану тонкой кишки.

- •5. Выполнить пункцию коленного сустава.

- •4. Ушить рану толстой кишки.

- •5. Выполнить дренирование брюшной полости.

- •4. Выделить плечевую артерию.

- •5. Выполнить аппендэктомию.

- •4. Выделить лучевую артерию.

- •5. Выполнить гастростомию по Витцелю.

- •4. Выделить локтевую артерию.

- •5. Выполнить гастростомию по Кадеру.

- •4. Выделить бедренную артерию в скарповском треугольнике.

- •5. Выполнить гастроэнтероанастомоз.

- •4. Ушить рану кожи.

- •5. Выполнить энтероэнтроанастоз конец в конец.

- •4. Ушить рану мягких тканей лица.

- •5. Выполнить энтероэнтроанастоз бок в бок.

- •1. Ушить рану свода черепа.

- •2. Выполнить нефроэктомию.

- •2. Выполнить спленэктомию.

- •1. Выполнить пункцию локтевого сустава.

- •2. Выполнить дренирование сальниковой сумки

- •Итуационная задача №1

- •Ситуационная задача №2

- •Ситуационная задача №3

- •Ситуационная задача №4

- •Ситуационная задача №5

- •Ситуационная задача №6

- •Ситуационная задача №7

- •Ситуационная задача №8

- •Ситуационная задача №9

- •Ситуационная задача №10

- •Ситуационная задача №11

- •Ситуационная задача №12

- •Ситуационная задача №13

- •Ситуационная задача №14

- •Ситуационная задача №16

- •Ситуационная задача №17

- •Ситуационная задача №18

- •Ситуационная задача №19

- •Ситуационная задача №20

- •Ситуационная задача №21

- •Ситуационная задача №22

- •Ситуационная задача №23

- •Ситуационная задача №24

- •Ситуационная задача №25

- •Ситуационная задача №26

- •Ситуационная задача №27

- •Ситуационная задача №28

- •Ситуационная задача №29

- •Ситуационная задача №39

- •Ситуационная задача №40

- •Ситуационная задача №41

- •Ситуационная задача №42

- •Ситуационная задача №43

- •Ситуационная задача №44

- •Ситуационная задача №45

- •Ситуационная задача №46

- •Ситуационная задача №47

- •Ситуационная задача №48

- •Ситуационная задача №49

- •Ситуационная задача №50

- •Ситуационная задача №51

- •Ситуационная задача №52

- •Ситуационная задача №53

- •Ситуационная задача №54

- •Ситуационная задача №55

- •Ситуационная задача №56

- •Ситуационная задача №57

- •Ситуационная задача №58

- •Ситуационная задача №59

- •Ситуационная задача №60

- •Ситуационная задача №61

- •Ситуационная задача №62

- •Ситуационная задача №63

- •Тема 1: Понятие о двуединой дисциплине клинической анатомии и оперативной хирургии

- •Тема 2

- •Тема 3 топографическая анатомия и клинико-анатомическая характеристика заболеваний и травм верхней конечности

- •Тема 4 область локтевого сустава. Области предплечья и кисти

- •Тема 5

- •Тема 6

- •Тема 7 перевязка сосудов конечностей. Сосудистые швы.

- •Техника перевязки сосудов конечностей

- •Тема 8 клиническая анатомия заболеваний и трам конечностей, при которых показаны ампутации

- •Тема 9.

- •Тема 10. Топографическая анатомия и клинико-анатомическая характеристика заболеваний и травм лицевого отдела головы

- •Тема 11.

- •Тема 12. Топографическая и клиническая анатомия при заболеваниях и травмах грудной стенки и грудной полости

- •Тема 13. Топография переднебоковой брюшной стенки

- •Часть 2 топографическая анатомия и клинико-анатомическая характеристика заболеваний и травм средостения и органов груди

- •Тема 15. Топографическая анатомия и оперативная хирургия брюшной полости

- •Тема 16. Желудок.

- •10. Стенки грудной полости

- •11. Органы грудной полости

- •12. Передняя стенка живота

- •13. Верхний этаж брюшной полости

- •15. Подбрюшинный и подкожный этажи

- •10. Стенки грудной полости

- •11. Органы грудной полости

- •12. Передняя стенка живота

- •13. Верхний этаж брюшной полости

- •14. Нижний этаж брюшной полости. Забрюшинное пространство

- •15. Подбрюшинный и подкожный этажи

- •16. Брюшинный этаж малого таза. Органы малого таза.

- •1. Общая хирургическая техника

- •2. Плечо

- •3. Предплечье, кисть

- •4. Таз, бедро

- •5. Голень, стопа

- •6. Операции на сосудах, нервах, сухожилиях

- •7. Гнойные заболевания

- •8. Операции на костях и суставах

- •9. Голова

- •10. Операции на голове

- •12. Операции на шее

- •13. Грудь

- •14. Средостение

- •15. Передняя брюшная стенка

- •Тема 1. Неопухолевые заболевания и повреждения пищевода

- •Тема 2. Диафрагмальные грыжи. Опухоли и кисты средостения. Медиастиниты.

- •Тема 3. Постгастрорезекционные и постваготомические синдромы

- •Тема 4. Хронический панкреатит и его осложнения

- •Тема 5. Постхолецистэктомический синдром

- •Тема 6. Портальная гипертензия

- •Тема 7. Механическая желтуха. Очаговые поражения печени

- •Тема 8. Заболевания и травмы селезенки. Заболевания системы крови, требующие спленэктомии

- •Тема 9. Болезни аорты и ее ветвей

- •Тема 10. Посттромбофлебитический синдром. Лимфодем конечностей

- •Часть II. Ответы на ситуационные задачи

- •Тема 1

- •Тема 2

- •Тема 3

- •Тема 4

- •Тема 5

- •Тема 6

- •Тема 7

- •Тема 8

- •Тема 9

- •Тема 10

- •Лицевой отдел головы

- •Передняя брюшная стенка

- •Брюшная полость

- •Забрюшинное пространство

- •Верхняя и нижняя конечности

- •Ситуационные клинические задачи

- •2. Плечо

- •3. Предплечье, кисть

- •4. Таз, бедро

- •5. Голень, стопа

- •6. Операции на сосудах, нервах, сухожилиях

- •7. Гнойные заболевания

- •8. Операции на костях и суставах

- •9. Голова

- •10. Операции на голове

- •12. Операции на шее

- •13. Грудь

- •14. Средостение

- •15. Передняя брюшная стенка

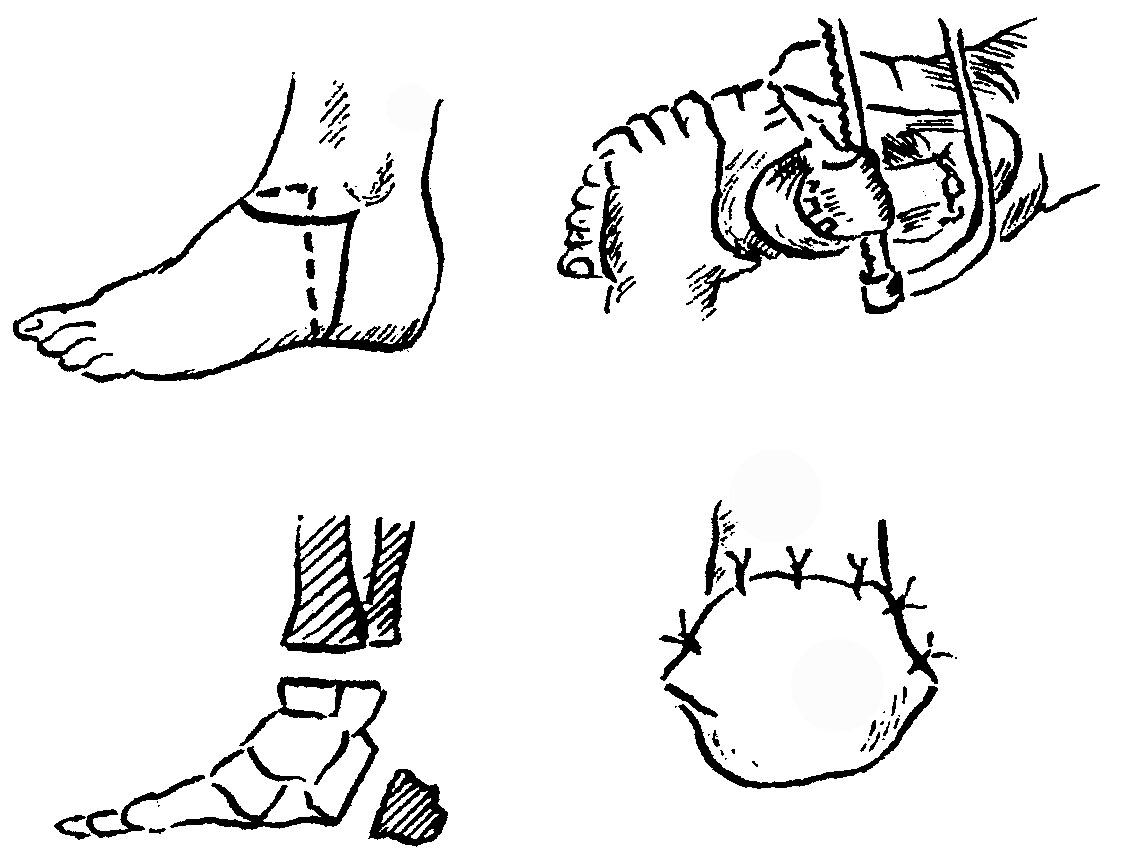

38.Ампутации и экзартикуляции. Определение, показания, классификация, виды и способы, этапы и общая техника, ампутационная культя.

Ампутациями и экзартикуляциями, объединяемыми под общим названием усечения, называются операции, при которых удаляется периферическая часть конечности. Термин "ампутация" применяют также к отсечению периферической части или даже целого органа, например прямой кишки, молочной железы.

Показаниями к ампутации могут быть механические травмы конечностей, в результате которых ткани потеряли свою жизнеспособность, размозжения и деформация тканей с глубоким загрязнением и инфицированием осложнение ран анаэробной инфекцией, омертвения в результате отморожений, а также злокачественные опухоли некрозы при облитерирующем эндартериите, при тромбозах и эмболиях.

Ампутация — одна из самых старых хирургических операций. Наиболее простой метод ампутации — отсечение в пределах омертвевших тканей — применялся еще в древности, во времена Гиппократа. Различают два основных вида усечений: ампутацию, производимую на протяжении конечности с перепиливанием кости, и экзартикуляцию, или вычленение, т. е. удаление части или всей конечности на уровне сустава. В зависимости от срока и показаний к производству ампутаций различают первичные, вторичные и повторные ампутации, или реампутации.

Первичная ампутация производится немедленно после доставки больного в лечебное учреждение или в течение 24 часов после травмы, т. е. еще до развития воспалительных явлений в области повреждения. Такая ампутация называется ампутацией по первичным показаниям.

Вторичной называется ампутация, производимая в более поздние сроки, в пределах 7—8 дней. Она показана в случаях, если травма, вначале не дававшая оснований для ампутации, в дальнейшем, несмотря на принятые лечебные меры, осложнилась опасным для жизни больного процессом, например анаэробной инфекцией. Первичные и вторичные ампутации относятся к операциям, производимым по ранним показаниям.

Первичные и вторичные ампутации могут быть окончательными и предварительными. Окончательные — это те операции, которые заканчиваются наложением первичного, отсроченного или вторичного шва; они делаются в случаях, когда нет оснований ожидать опасных воспалительных осложнений и образования непригодной для протезирования культи. Длина культи. Выбор уровня ампутации зависит прежде всего от локализации повреждения. Ампутация производится на том уровне, который дает наибольшие гарантии против возможности распространения инфекции из области травмы. Вместе с тем успехи борьбы с инфекцией и достижения современной протезной техники позволяют при ампутации конечностей сохранять как можно большую ее длину. Лишь при усечениях, предпринимаемых по по- воду газовой гангрены или некрозов при облитерирующем эндартериите, ампутация производятся возможно выше.

По форме рассечения мягких тканей различают несколько видов ампутации, причем прежде всего должна быть предусмотрена необходимость укрытия костного опила. С этой целью мягкие ткани пересекают с учетом их ретракции (сократимости) ниже уровня перепиливания кости.

Циркулярный (круговой) способ, когда линия разреза перпендикулярна оси конечности.

Лоскутный способ, когда мягкие ткани рассекают в виде 1—2 лоскутов.

Овальный, или эллипсовидный, способ, при котором разрез кожи делается в виде эллипса, расположенного косо по отношению к оси конечности. Этот способ по существу близок к лоскутному. В зависимости от того, как при круговом способе рассекают мягкие ткани, различают одномоментный, двухмоментный и трехмоментный способы и гильотинную ампутацию, при которой все мягкие ткани и кость пересекают в один прием на одном уровне. В результате такой операции вследствие сократимости кожи и мышц получается прочная коническая культя, в которой кость выступает из мягких тканей; такая культя требует впоследствии реампутации. Гильотинный метод применяют в случае, когда ампутация должны быть произведена самым простым и быстрым способом, например при анаэробной газовой инфекции, тяжелом общем состоянии раненного.

Одномоментный способ. Сначала рассекают кожу, а затем по краю сократившейся кожи на одном уровне пересекают мышцы и кость. При этом костную культю укрывают только кожей или кожей и фасцией.

Двухмоментный способ. Первым приемом рассекают кожу, а вторым — на уровне оттянутой кожи — мышцы. На уровне сократившихся и оттянутых мышц перепиливают кость; костную культю укрывают мышцами с фасцией и кожей.

Трехмоментный конусно-круговой способ Н. И. Пирогова (при ампутации бедра). Рассекают кожу с апоневрозом, кожу оттягивают проксимально и по ее краю рассекают мышцы до кости, затем их оттягивают и пересекают обнажившиеся глубокие мышцы, которые остались при нервом разрезе нспересечеиными. В глубине образовавшейся мышечной во- ронки перепиливают коегь. В результате этой операции костный опил можно закрыть также мышцами, фаснией и кожей.

При циркулярном методе кожный рубец имеет центральное расположение на опорной поверхности культи. Все циркулярные методы ампутации связаны с возможностью образования порочной конической культи и в настоящее время не рекомендуется, однако они могут применяться при первичных предварительных ампутациях.

При лоскутном способе ампутации образуют два — передний и задний — лоскута, длина их в сумме составляет диаметр конечности; обычно один из лоскутов делают длиннее. При таком способе ампутации желательно, чтобы рубец располагался на поверхности культи, которая не подвергается давлению протеза, например на задней поверхности бедра.

Лоскутный способ ампутации в настоящее время признан методом выбора. При этом лоскуты стремятся образовать из кожи, мышц и фасций для укрытия ими опила костей.

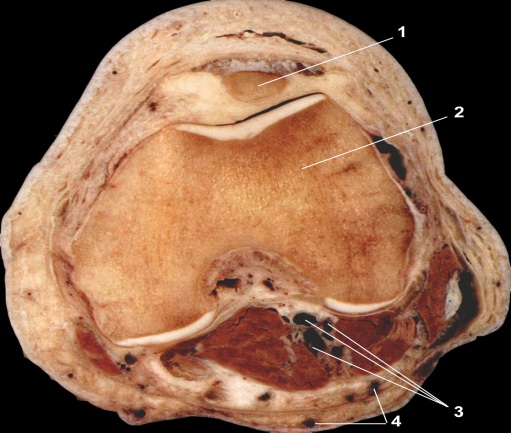

Задание 1. Проверьте свои знания, подписывая цифровые обозначения на рис. 1 - 6.

Рис. 1

1.M. adductor magnus

2. M. quadriceps femoris

3. Femur

4. A. et v. profundae femoris

5. N. ischiadicus

6. Мышцы заднего ложа бедра

7. A. femoralis

Рис. 2.

1. V. saphena magna

2. M. adductor magnus

3. M. gracilis

4. A. femoralis

5. M. sartorius

6. M. quadriceps femoris

7. Femur

8. N. ischiadicus

9. Caput longum m. bicipitis femoris

10. A profunda femoris

Рис. 3.

1. M. gracilis

2. N. saphenus et a. descendens genus.

3. M. sartorius

4. M. quadriceps femoris

5. Femur

6. N. ischiadicus

7. Caputlongusm. bicipitis femoris

8. A profunda femoris.

Рис. 4.

1. N. tibialis

2.M. semimembranosus

3. Patella

4.Femur

5.A. etv. poplitea

6.V. saphena magna

7.M. sartorius.

Рис. 5

1. Arcus iliopectineus

2.A. femoralis

3.V. femoralis

4. Canalis femoralis

5.Lig.lacunare

6.Lacuna vasorum

7. Hiatus saphenus

8.V. saphena magna

9.Cornuinferiusmarginisfalciformis

10. Margo falciformis

11.Noduslymphoideusinguinalissuperficialissuperomedialis

12.Nodilymphaticiinguinalessuperficialessuperolaterales

13. Fascia lata

14.Lig.inguinale

15.M. iliopsoas

Pис. 6.

1.Lig.inguinale

2.V. saphenamagna

3.Грыжевой мешок

|

|

Рис. 1. Поперечный распил бедра на уровне верхней трети

|

Рис. 2. Поперечный распил бедра на уровне средней трети |

|

|

Рис. 3. Поперечный распил бедра на уровне нижней трети

|

Рис. 4. Поперечный распил коленного сустава на уровне верхней трети |

|

|

Рис. 5. Топография бедренного канала |

Рис. 6. Топография типичной бедренной грыжи |

Задание 2. Перечислите показания к трансплантации тазобедренного сустава. Назовите основные принципы артропластики.

Показания к трансплантации тазобедренного сустава: Дегенеративно-дистрофические заболевания (все виды остеоартрозов и артритов); болезнь Бехтерева; асептический некроз головки бедренной кости; внутрисуставные переломы; дисплазия суставов; перелом шейки бедра; фиброзный или костный анкилоз тазобедренных суставов; опухолевые процессы в головке и шейке бедренной кости, требующие резекции тазобедренного сустава; ложные суставы шейки бедренной кости.

Этапы:

1. Артротомия тазового сустава (по Лангенбеку, Смит-Петерсону, по Смит-ПетерсонуЗейфарту)

2. Разъединение суставных поверхностей по естественной щели, обработка костных концов, создание формы, близкой к нормальной конфигурации сустава.

3. Интерпозиция суставных поверхностей при помощи прокладки из широкой фасции.

4. Иммобилизация конечности с использованием гипсовой лонгеты или скелетного вытяжения.

5. Разработка сустава.

Задание 3. Проверьте, как усвоен материал практического занятия, путем решения ситуационных задач.

Задача 1. Укажите, с чем связана слабая выраженность костно-мышечных ориентиров конечностей у детей первых лет жизни.

Ввиду того, что мускулатура детей слаборазвита, а основная часть костного вещества костей представлена относительно гибкими и слабовыраженными хрящами.

Задача 2. Во время операции по поводу ущемленной бедренной грыжи у больного появилось сильное кровотечение. Назовите причину его возникновения, расскажите о хирургической тактике.

Возможно, при операции была задета бедренная вена. Необходимоиммобилизировать сосуд, временно остановить кровотечение – наложить сосудистые зажимы на края вены – наложить сосудистый шов на повреждённый участок, пустить кровоток по сосуду и проверить герметичность шва.

Задача 3. У больного после перелома бедра в средней трети произошло нагноение гематомы, развилась флегмона бедра. Какова будет ее локализация? Объясните, каким должен быть хирургический доступ.

Возможнапаравазальная имежмышечная флегмона медиального ложа бедра (в котором расположены основные, которая вдоль сосудисто-нервного пучка может сообщаться с клетчаткой бедренного треугольника и приводящего канала, в связи с чем хирургический доступ должен представлять из себя разрез по проекционной линии бедренных сосудов в средней трети бедра длиной 8-10 см. Разрезом рассекают кожу, подкожную клетчатку, v. saphena magna отводят в сторону, рассекают осторожно по зонду широкую фасцию и, отодвинув кнаружи m. sartorius, обнажают паравазальное клетчаточное пространство у верхушки бедренного треугольника. Удаляют гной, определяют размеры полости и направление гнойных затеков.

Задача 4. Больной через восемь суток после ушиба левого коленного сустава обратился за медицинской помощью с жалобами на боль при движении сустава, повышение температуры тела до 38,3˚С, При осмотре область коленного сустава увеличена в размерах, отмечается ограничение движений в суставе. При пункции сустава получен экссудат. Назовите, какое развилось осложнение. Какой нерв может быть при этом поврежден. Расскажите о дальнейшей хирургической тактике.

Осложнение – гнойный артрит коленного сустава. При этом может быть повреждён большеберцовый нерв, располагающийся в подколенной ямке. Необходимо провести пункцию и санацию сустава.

Задача 5. Больной 58 лет. Поступил с жалобами на сильнейшую боль в правой нижней конечности, ее бледность, похолодание, онемение. Данные симптомы появились внезапно около двух часов назад. Страдает митральным пороком сердца, в последнее время часто бывают приступы мерцательной аритмии. При объективном осмотре отмечается бледность правой нижней конечности с мраморным оттенком, кожные покровы холодные на ощупь, отсутствует чувствительность, пульсация на бедренной артерии не определяется. Дайте клинико-анатомическое обоснование симптомов. Укажите точку пальпации и аускультации бедренной артерии. Какое оперативное лечение необходимо больному? Какой инструмент необходим при данной операции?

Мраморная бледность, акроцианоз, отсутствие пульсации артерии вместе с мерцательной аритмией и пороком клапана сердца в анамнезе указывают на то, что могла произойти тромбоэмболия бедренной артерии. Место пальпации и аускультации бедренной артерии – точка ниже границы между внутренней и средней третями паховой связки, где артерия выходит из сосудистой лакуны и её можно прижать к гребню лобковой кости.

Больному необходимо провести тромбэндартерэктомию, которую можно провести непрямым способом с помощью катетера Фогэрти.

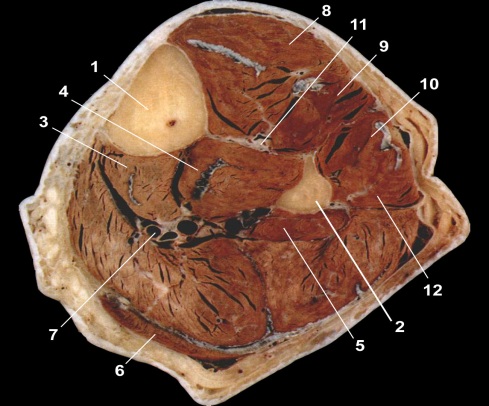

Задание 1. Проверьте свои знания, подписывая цифровые обозначения на рис. 1–4.

|

|

Рис. 1. Поперечный распил коленного сустава на уровне средней трети

|

Рис. 2. Поперечный распил голени на уровне верхней трети |

|

|

Рис. 3. Поперечный распил голени на уровне средней трети |

Рис. 4. Поперечный распил стопы на уровне средней трети |

Рис. 1.

1.Patella

2. Epiphysisossisfemoris

3. Сосудисто-нервный пучок подколенной ямки: a. etv. popliteae, n. tibialis

4. V. saphena parva et n. cutaneus surae medialis

Рис. 2.

1. V. saphenaparva

2.M. gastrocnemius

3.M. soleus

4.M. flexordigitorumlongus

5.M. tibialisposterior

6. Сосудисто-нервный пучок заднего ложа голени: n. tibialis, a. et. vv. tibialesposteriores.

7.Tibia

8.N. peroneusprofundus et a. et vv. tibialesanteriores

9.M. tibialisanterior

10.M. extensordigitorumlongus

11.M. peroneuslongus

12.Fibula

Рис. 3.

1. Tibia

2. Fibula

3. M. flexordigitorumlongus

4.M. tibialisposterior

5.M. flexorhallucislongus

6.M. gastrocnemius

7.A. tibialisposterior

8.M. tibialisanterior

9.M. extensorhallucislongus

10. M. extensor digitorum longus

11.N. peroneusprofundus et a. et vv. tibialesanteriores

12.M. peroneus longus.

Рис. 4

1. Oscuneiformemediale

2.Oscuneiformeintermedium

3.Oscuneiformelaterale

4.Oscuboideum

5.Tendinesm. extensorisdigitorumlongi

6.M. abductoretm. flexordigitiminimi

7. Подкожная жировая клетчатка подошвы

8.Tendines mm. flexorum digitorum longi et brevis.

Задание 2. Проверьте, как усвоен материал практического занятия путем решения ситуационных задач.

Задача 1. Перелом малоберцовой кости в верхней трети. Возможные осложнения?

Повреждение общего, либо поверхностного или глубокого малоберцового нерва, повреждение малой подкожной вены ноги, латерального кожного нерва голени, повреждение малоберцовой артерии.

Задача 2. Флегмона задней области голени. Гной локализуется в подфасциальной клетчаточной щели. Затеки? Доступы?

Клетчатка глубокого пространства голени связана с медиальным лодыжковым каналом и, соответственно клетчаткой среднего ложа подошвы, (по ходу СНП), с клетчаткой переднего костно-фиброзного ложа голени (передняя большеберцовая артерия), с подколенной ямкой (задняя большеберцовая артерия).Флегмоны глубокого заднего фасциального пространства голени вскрывают разрезом, проведённым в верхней или нижней половине голени. Для вскрытия флегмоны в верхней половине разрез кожи длиной 8-10 см проводят по внутренней поверхности голени на 2 см от внутреннего края большеберцовой кости.Флегмону, локализованную в нижней половине голени, вскрывают разрезом по внутренней поверхности голени, отступив на 1 см от внутреннего края большеберцовой кости.

Задача 3. Больной 34 лет в течение последних 5 лет отмечает боли в левой стопе и голени при ходьбе. Кожные покровы левой стопы и голени до средней трети бледные, на ощупь холоднее симметричных участков правой нижней конечности. Активные движения в суставах в полном объеме, гипестезия на стопе. Пульсация бедренной и подколенной артерии четкая, на артериях стопы не определяется. Отмечается ослабление пульсации на правой стопе. Дайте клинико-анатомическое обоснование данных симптомов. Укажите, где следует искать пульсацию артерий нижней конечности. Какое оперативное лечение показано больному? Назовите этапы операции.

У больного хроническая окклюзия задней большеберцовой артерии (атеросклероз, тромбоз) на уровне средней трети голени, из-за чего кровоток и трофика нижележащих отделов нарушен, что проявляется в бледности покровов, гипестезии, отсутствии пульсации на артериях стопы. Пульсация артерий нижних конечностей исследуется на тыльной поверхности стопы путём прижатия тыльной артерии стопы в проксимальной части Iмежплюсневогопространства, а также задняейбольшеберцоввой артерии к задней поверхности медиальной лодыжки. Больному показаны такие операции, как чрескожнаяангиопластика, тромбэндартериэктомия (тромбэндартериэктомия заключается в удалении утолщённой интимы вместе с атеро-склеротическими бляшками в зоне сужения артерии, обходное шунтирование, протезирование сосудов.

Задача 4. Больной 37 лет поступил в клинику с жалобами на отек левой нижней конечности, наличие трофической язвы левой голени. Отмечает, что 3 года назад развился отек и цианоз левой нижней конечности, появились боли в паховой области. Проводилось лечение антикогулянтами. Постепенно отек уменьшился, однако появились варикозно-расширенные поверхностные вены в левой паховой области и нижней части живота. Год назад на медиальной поверхности голени образовалась трофическая язва. Несмотря на консервативное лечение, язва рецидивирует. При флебографическом исследовании глубокие вены левой нижней конечности реканализованы, отмечается сброс крови из глубоких вен голени в поверхностные на уровне голени и стопы. Дайте клинико-анатомическое обоснование симптомов и данных флебографического обследования. Какое оперативное лечение показано больному?

У больного несколько лет назад был тромбоз глубокой вены конечности, что со временем результировало вварикозное расширение вен нижней конечности, когда как проходимость глубоких вен была восстановлена в результате консервативного лечения.Приварикозном расширении вен нижней конечности (v. saphena magnaи v. saphena parva) из-за недостаточности венозных клапанов кровь застаивается в нижних отделах голени, в результате чего нарушается трофика тканей, развиваются трофические язвы. Этому способствует и недостаточность клапанов перфорантных вен, из-за чего в поверхностные вены происходит сброс крови из глубоких вен.

Оперативное лечение заключается в ликвидации кровотока по поверхностным венам (при наличии проходимости глубоких вен): полное удаление большой подкожной вены по Бэбкоку, операция Маделунга, операция Нарата. Для ликвидации сброса венозной крови из глубоких вен в поверхностные производят операцию по перевязке перфорантных венЛинтона илиКокетта.

Задача 5. У больного гнойный артрит. Объясните, каким разрезом Вы будете вскрывать полость коленного сустава.

Для вскрытия полости коленного сустава при гоните достаточно эффективна и безопасна паракондилярная артротомия по Корневу. Она позволяет с обеих сторон вскрывать полость сустава, верхние и задние боковые завороты: делают два парапателлярных разреза, отступив от надколенника на 1-1,5 см. Начинают разрезы на 5-6 см выше надколенника, а заканчивают на уровне бугристости большеберцовой кости. Чтобы добиться дренирования задних заворотов синовиальной сумки, делают дополнительный разрез (контрапертуру) по задней поверхности сустава в медиальной части подколенной ямки.

З

адание

1.

Опишите

линии доступа к основным сосудисто-нервным

пучкам по рисункам 1-4.

адание

1.

Опишите

линии доступа к основным сосудисто-нервным

пучкам по рисункам 1-4.

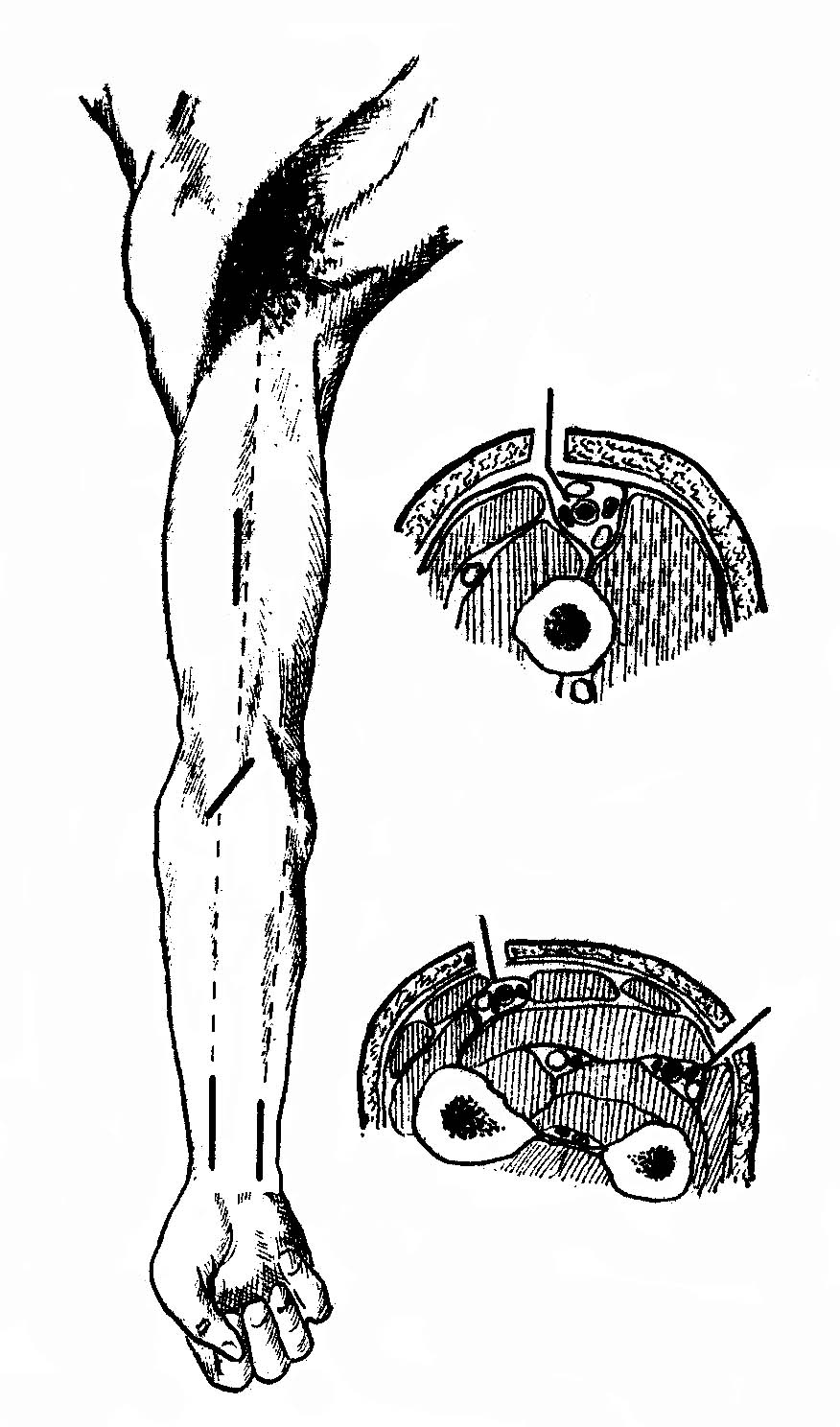

Рис. 1. Схема проекционных линий (пунктир) и разрезов (сплошная линия) для обнажения сосудов верхней конечности;на поперечных срезах указаны оперативные доступы к сосудисто-нервным пучкам плеча и предплечья

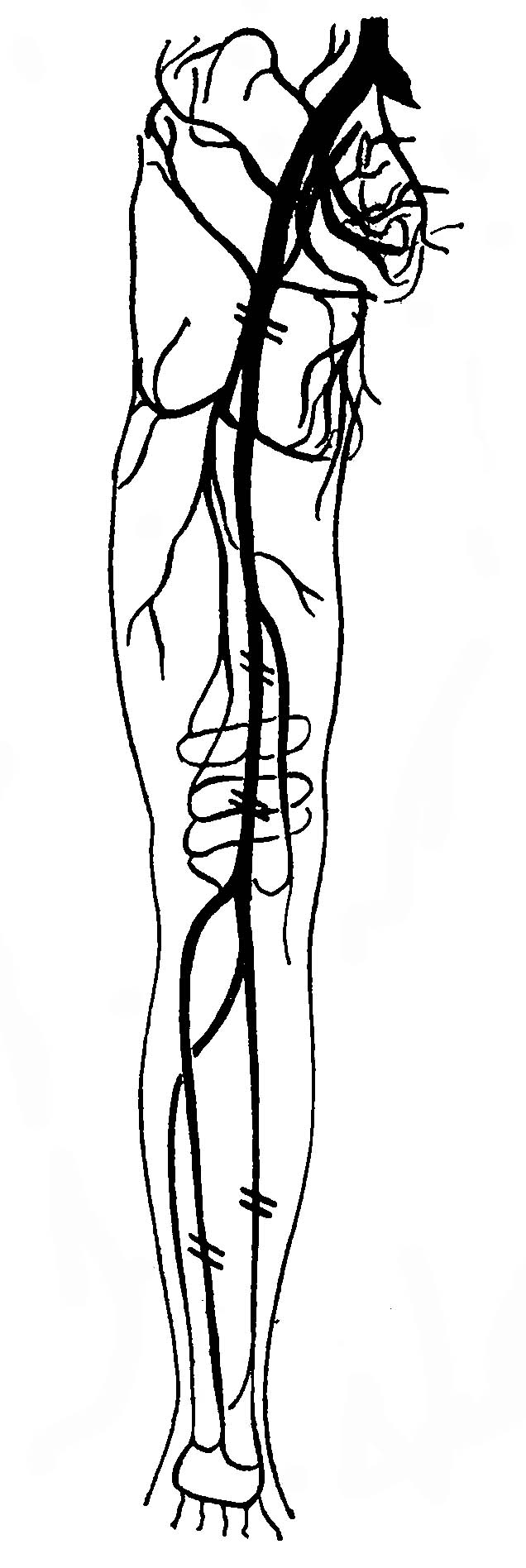

Рис. 2. Схема путей окольного кровотока по сосудам верхней конечности; штрихами обозначены уровни перевязки сосудов

Доступ к пучку подмышечной артерии находится на передней границе роста волос в подмышечной впадине.

Линия доступа для обнажения плечевого сосудисто-нервного пучка находится в средней трети проекции плечевой артерии (от вершины подмышечной впадины по sulcusbicipitalis medialis до середины расстояния между сухожилием двуглавой мышцы плеча и внутренним надмыщелком плечевой кости).

Линия доступа клучевому пучку проходит в нижней трети проекции лучевой артерии (от медиального края сухожилия двуглавой мышцы плеча или середины локтевой ямки к пульсовой точке лучевой артерии).

Линия доступак локтевому пучкупроходит в нижней трети проекции локтевой артерии (от внутреннего надмыщелка плечевой кости к наружному краю гороховидной кости).

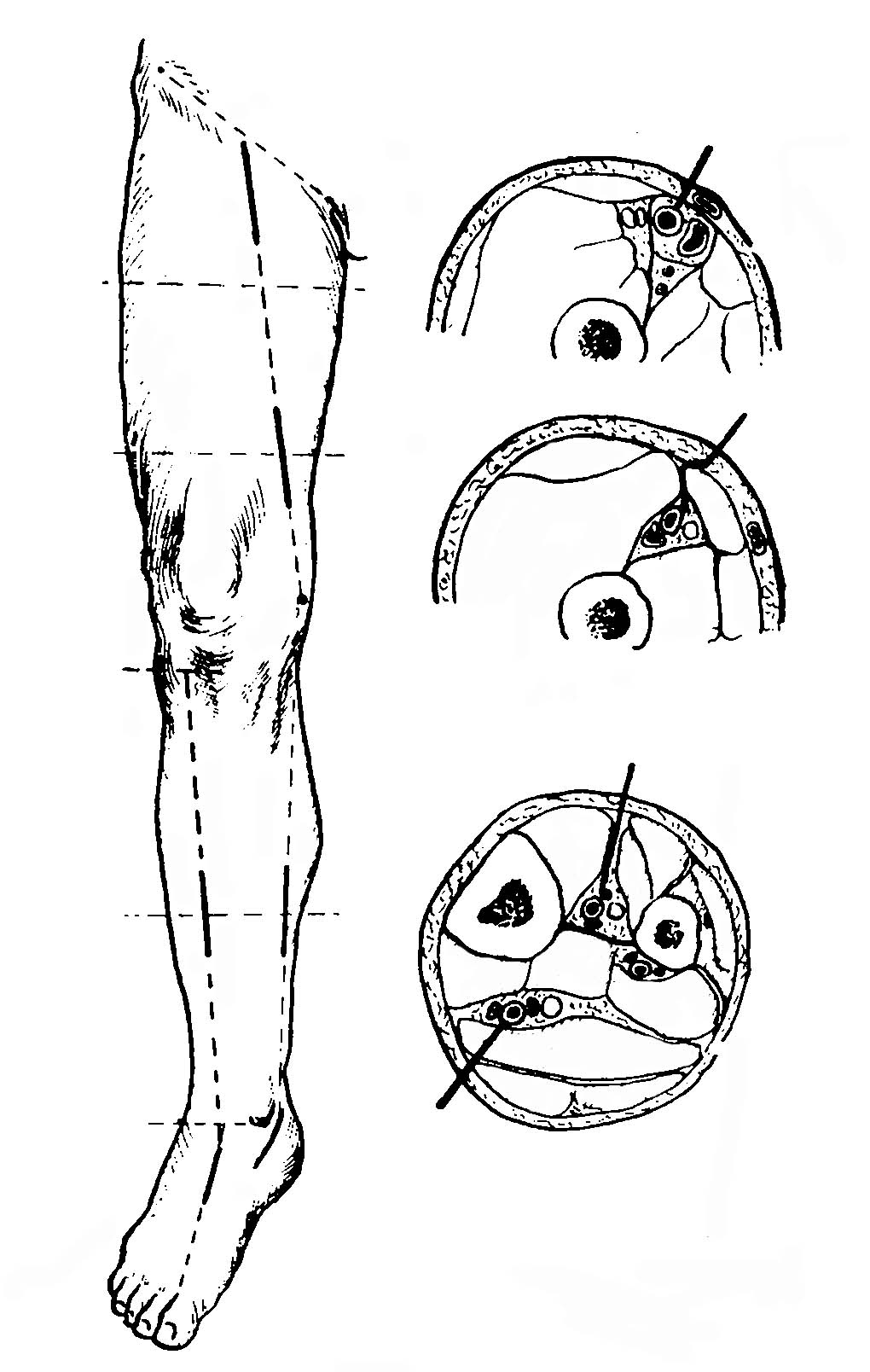

Рис. 3.Схема проекционных линий (пунктир) и разрезов (сплошная линия) для обнажения сосудов нижней конечности; на поперечных срезах указаны оперативные доступы к сосудисто-нервным пучкам бедра и голени

Рис. 4.Схема путей окольного кровотока по сосудам нижней конечности; штрихами обозначены уровни перевязки сосудов

Линии доступак бедренному пучку располагаются в верхней и нижней третях линии Делицина-Коэна (от середины паховой связки к приводящему бугорку бедренной кости).

Линия доступа переднего большеберцового пучка находится в средней трети проекции передней большеберцовой артерии (линия, соединяющая точку на середине расстояния между головкой малоберцовой кости и бугристости большеберцовой кости и точку на середине расстояния между лодышками.

Линии доступа заднего большеберцового пучка находятся в проекции задней большеберцовой артерии (в средней трети расстояния между серединой подколенной ямки и точке на середине расстояния между ахилловым сухожилием и медиальной лодыжкой; дугообразная линия, огибающая медиальную лодыжку кзади на 1,5 см)

Сосудисто-нервный пучок тыла стопы обнажается по линии, идущей отточке на середине расстояния между лодышками к первому межпальцевому промежутку.

Задание 2. Используя ориентировочную основу действия, продумайте технику остановки кровотечения перевязкой сосуда при травме конечности.

1) Определить кровоточащий сосуд;

2) Выбрать соответствующий этому сосуду прямой или окольный доступ;

3) Рассечь кожу, подкожно-жировую клетчатку, собственную фасцию по зонду, развести окружающие мышцы либо тупо рассечь мышцы, покрывающие кровоточащий сосуд, рассечь при наличии глубокие листки фации, влагалища, обнажив сосудисто-нервный пучок;

4) Выделить артерию от сопровождающих нервов и вен, иглой Дешана провести под сосуд центральную, периферическую и, если перевязывается артерия, прошивную лигатуры, перевязывая их хирургическим узлом по мере наложения.

5) Закрыть операционную рану

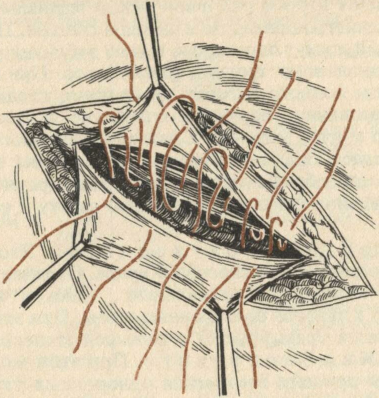

Задание 3. Опишите технику сосудистого шва по Каррелю. Какие преимущества и недостатки характерны для данного шва? Как эти недостатки можно избежать?

На концы сосуда накладываются специальные зажимы (клеммы). Сшиваемые концы соединяют тремя швами – держалками, которые накладывают на равном расстоянии друг от друга, разделив периметр сосуда на три равные части; швы–держалки завязывают и растягивают, придав отверстию форму треугольника. Берут один конец нити с иглой от шва–держалки и прошивают стенки сосуда до другой нити обвивным непрерывным швом, сопоставляя интиму с интимой. Дойдя до держалки, завязывают с одним ее концом нить, которой шили, а вторым концом продолжают дальше зашивать промежуток до следующей держалки. Также необходимо прошить и третий промежуток между держалками. Концы нитей коротко срезать. Для предотвращения сужения сосуда швы должны накладываться, отступая от его края не более 1мм, для большей герметичности стенки шва нитки проводятся на расстоянии 1мм друг от друга.

При наложении шва возможно захватывание избытка ткани и сужение просвета сосуда. В таком случае при циркулярном конце-концевом и поперечном боковом швах целесообразно иссекать края сосуда по линии шва и накладывать новый анастомоз конец в конец.

Кровотечение по линии швов обычно обусловлено недостаточным затягиванием нити при наложении шва, слабостью сосудистой стенки при её истончении, воспалении и других патологических изменениях. Для остановки кровотечения к сосуду прикладывают тёплые влажные тампоны, гемостатическую марлю, накладывают одиночные П-образные и узловые швы, используют медицинский клей. При слабости сосудистой стенки линию швов можно укрепить полоской из фасции по типу манжетки.

Тромбоз сосуда после наложения шва может быть обусловлен различными причинами: ошибками в технике наложения шва (сужение просвета сосуда по линии шва, подворачивание интимы периферического конца сосуда, если она не захвачена в шов или отслоена и не фиксирована отдельными швами, не иссечены размозжённые участки сосуда), временным пережатием сосуда. Для удаления тромба в зависимости от конкретной ситуации артерию рассекают по линии швов или дистальнее этой линии.

Задание 4. Опишите технику шва нерва. Какие преимущества и недостатки характерны для данного шва? Как эти недостатки можно избежать?

Техника. Нерв обнажают с помощью оперативного доступа. Выделение начинают со стороны неизменённого участка проксимального конца нерва в направлении зоны повреждения. Концы нерва иссекают в пределах неизменённых тканей очень острым лезвием, чтобы линия среза была предельно ровной.Эпиневральный шов накладывают нитью на режущей игле. Эпиневрий мобилизуют по окружности нерва, концы нерва сопоставляют. На расстоянии 1 мм от края нерва перпендикулярно к его поверхности вкалывают иглу, следя за тем, чтобы она прошла только через эпиневрий. Иглу перехватывают иглодержателем и вводят в противоположный конец нерва изнутри (под эпиневрий). Узел завязывают, оставляя конец нити длиной 3 см. Аналогично накладывают второй, направляющий шов под углом 180° по отношению к первому. Растягивают эпиневрий и накладывают ещё 1-2 шва на переднюю полуокружность нерва. Между швами-держалками накладывают промежуточные эпиневральные швы, не допускаязаворачиванияэпиневрия внутрь.Сшитый нерв помешают в ложе, подготовленное в пределах неизменённых тканей. Количество швов в зависимости от толщины нервного ствола варьирует от 3 до 6. Сопоставление сшиваемых концов не должно быть слишком плотным, диастаз между ними составляет 0,5-1 мм.

При затягивании швов необходимо следить за тем, чтобы не произошло сдавления, искривления и загиба пучков, что достигается неплотным сближением концов нерва. При наложении эпиневрального шва может произойти недостаточная регенерация нерва из-за несовершенного сопоставления пучков. Более оптимальным в этом плане является периневральный шов. Во всех случаях, даже если эпиневрий очень тонкий, шов накладывают только сквозь наружный эпиневрий, не пытаясь захватить клетчатку между пучками (внутренний эпиневрий).Последний не обладает необходимой прочностью. Швы через него прорезаются легче, чем через наружный эпиневрий, пучки обнажаются и расходятся в стороны. Исправить такое повреждение трудно из-за разрыва наружного эпиневрия.Узлы швов должны располагаться на эпиневрий, не погружаясь между торцами обоих концов нерва. Узловыми швами концы нерва сближают до лёгкого соприкосновения. Каждый миллиметр диастаза между концами нерва способствует формированию более грубого рубца, который служит значительным препятствием для регенерирующих аксонов. Изгибы нервных волокон возникают при сильном затягивании эпиневральных швов и сопровождаются образованием концевых нервов.

Задание 5. Опишите технику шва сухожилия. Какие особенности сухожилия влияют на технику наложения шва?

Особенности строения сухожилия: наличие в структуре сухожилия прочных продольных волокон, слабо связанных между собой – швы легко прорезываются; наличие сухожильных влагалищ, образующих вместе с сухожилием замкнутую камеру; обильное кровоснабжение; функциональная сложность сухожильного аппарата, из-за сокращения мышц края повреждённого сухожилия расходятся; область сухожильного шва нередко окружается рубцами, вследствие чего движения сшитого сухожилия становятся невозможными или ограничиваются.

Суть сухожильного шва заключается в сшивании обрывков сухожилий по всей ширине разрыва и удерживании их фиксированными в этом положении в течение 3-4 нед, необходимых для срастания. После сшивания накладывают гипсовую повязку в положении расслабления конечности.Когда концы сухожилия найдены и выведены в основную операционную рану, их освежают, удалив размозжённые или рубцово-перерождённые края, и накладывают шов шёлком, достаточно крепким для того, чтобы выдержать привычную для сухожилия нагрузку. Наиболее часто применяется шов Кюнео. Обычно им сшивают сухожилия, имеющие круглую. Оба конца длинной шёлковой нити надевают на две прямые тонкие иглы. Сначала делают поперечный прокол через сухожилие, отступив 1-2 см от его конца. Затем прокалывают сухожилие наискось обеими иглами, в результате чего нити перекрещиваются. Этот приём повторяют 2-3 раза, пока не доходят до конца отрезка сухожилия. Потом приступают к прошиванию другого отрезка сухожилия таким же способом. При затягивании нитей концы сухожилий соприкасаются.

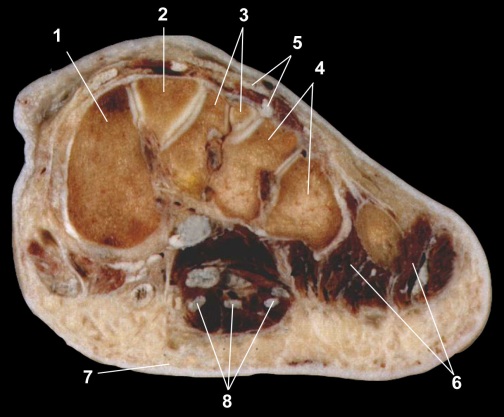

З адание

1.

Перечислите способы рассечения мягких

тканей при ампутации конечности.

адание

1.

Перечислите способы рассечения мягких

тканей при ампутации конечности.

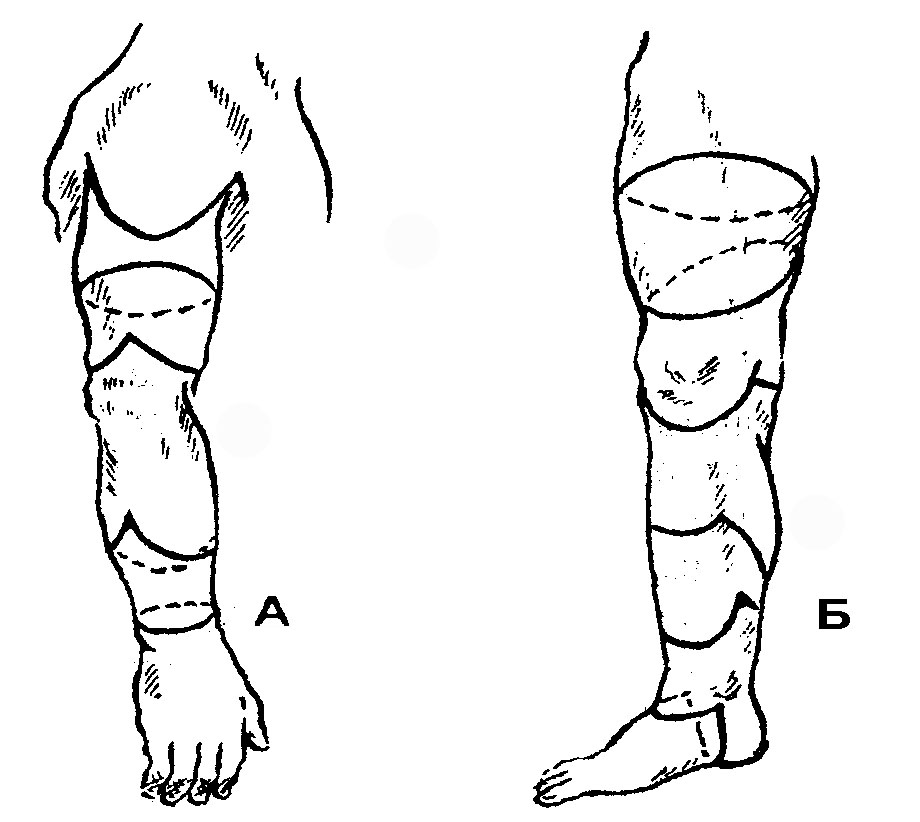

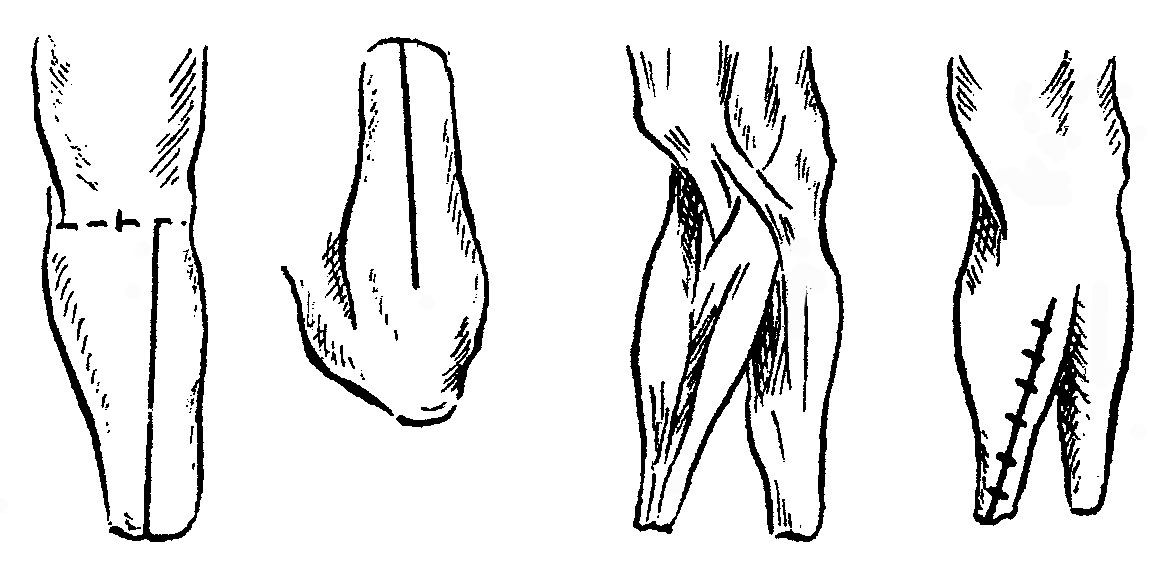

Рис. 1. Способы рассечения мягких тканей конечностей. А – верхняя конечность; Б – нижняя конечность

Способы рассечения мягких тканей при ампутации:

1. Циркулярный

2. Однолоскутный

3. Двулоскутный

4. Овальный

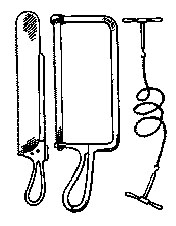

Задание 2. Назовите, какой хирургический инструментарий используется при ампутации конечности.

1

2

3

4

5

6![]()

Рис. 2. Хирургический инструментарий

Кровоостанавливающий жгут, набор ампутационных ножей (1), распатор Фарабефадля сдвигания надкостницы, дуговая (5) и листовая (6) пилы, проволочная пила Джильи (6), костные кусачки Листона или Люэра, рашпиль для сглаживания опила костей (2), лезвие безопасной бритвы в зажиме Кохера для усечения нервных стволов, ретрактор для защиты мягких тканей при перепиливании костей и для сдвигания мягкихтканей перед отпиливанием (3).

Задание 3. Назовите основные этапы операции «ампутация фаланг пальцев кисти».

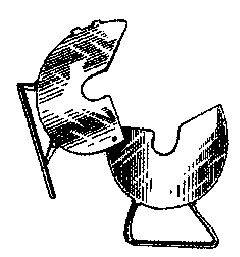

Рис. 3. Ампутация фаланг пальцев кисти

Типичную ампутацию фаланги можно произвести одноилидвухлоскутным способом.

Скальпелем, поставленным параллельно ладонной поверхности, выкраивают большой ладонный и короткий тыльный лоскуты. Ладонный лоскут формируют такой длины, чтобы укрыть им культю. Кожу короткого тыльного лоскута рассекают в поперечном направлении. Рассекают надкостницу и к периферии от её разреза распиливают кость.Хирург захватывает удаляемую фалангу, сгибает её и намечает проекцию суставной линии, проходящей дистальнее угла, образующегося на тыльной стороне пальца при сгибании соответствующей фаланги (для ногтевой фаланги на 2 мм дистальнее, для средней и основной соответственно на 4 и 8 мм).

По намеченной суставной линии скальпелем рассекают все мягкие ткани на тыльной стороне пальца и проникают в полость сустава с рассечением боковых связок. После этого заводят скальпель за фалангу и выкраивают лоскут из кожи ладонной поверхности, не повреждая сосуды и сохраняя сухожилия сгибателей.

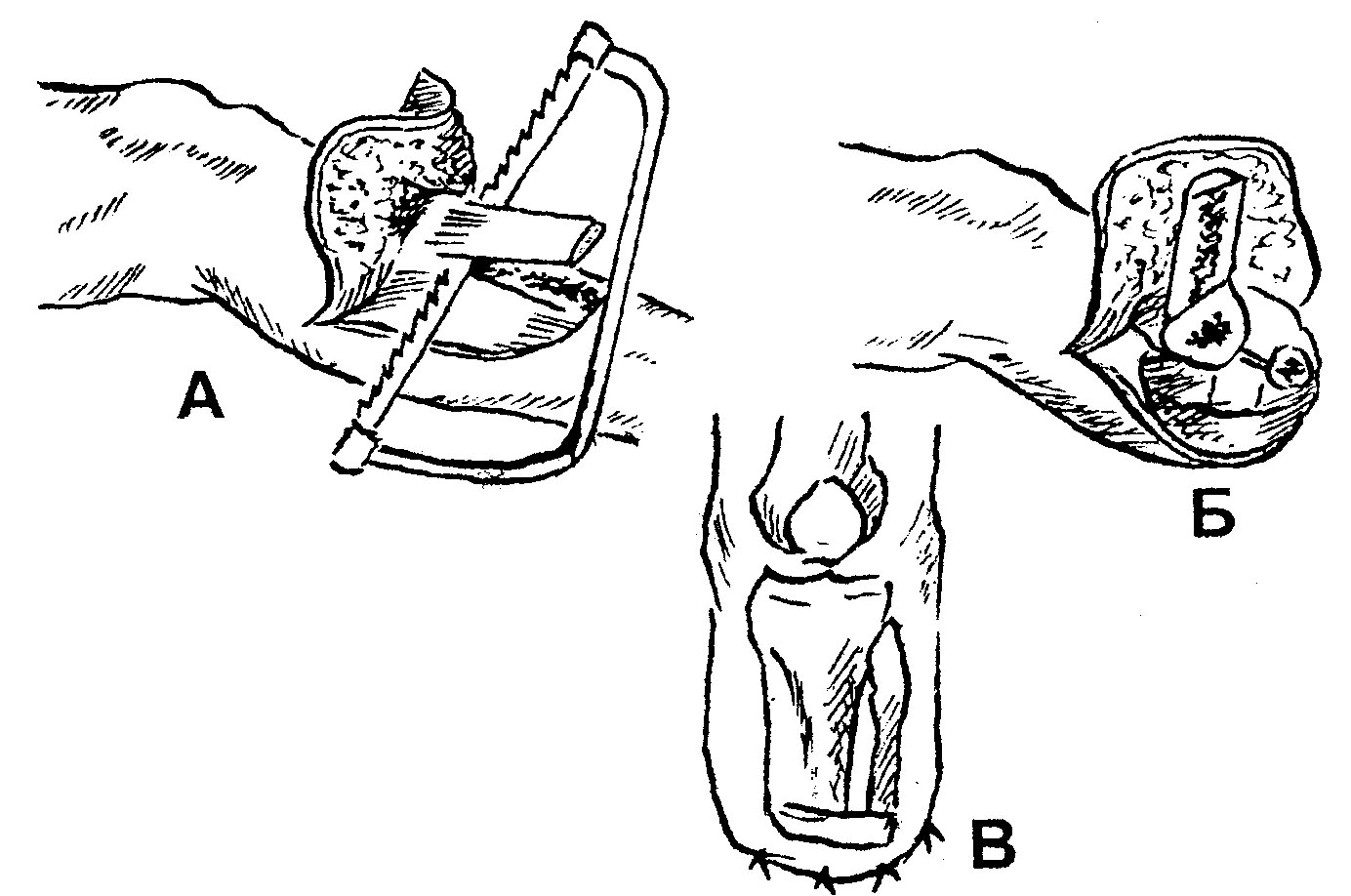

Задание 4. Назовите основные этапы операции «кинематизация культи предплечья по методу Крукенберга-Альбрехта».

Рис. 4. Схема кинематизации культи предплечья по методу Крукенберга-Альбрехта;цель операции– приспособить кости предплечья для хватательных движений путемсоздания двух больших пальцев в виде «клешни»

1) Разрезом от локтевой ямки у локтевой кости через вершину культи и далее на тыл в направлении локтевого отростка, не доходя до него на 3-4 пальца, освобождают мышцы;

2) Иссекают длинную ладонную мышцу, лучевой сгибатель запястья, глубокий сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца. Срединный нерв иссекают ниже круглого пронатора;

3) Рассекают межкостную мембрану и разделяют мышцы между лучевой и локтевой костями: к локтевой — локтевые сгибатель и разгибатель запястья, поверхностный сгибатель и разгибатель пальцев, к лучевой – плечелучевая мышца, длинный лучевой разгибатель запястья (короткий иссекают), мышцы большого пальца. Сводит пальцы круглый пронатор, разводит – супинатор;

4) Кожей предплечья укрывают лучевой «палец», для укрытия «локтевого» пальца применяют пластику кожи.

Кинематизация эффективна, если длина культи предплечья на менее 10-12 см.

Задание 5. Перечислите способы обработки надкостницы при ампутации конечности.

Надкостница обрабатывается одним из двух способов: 1) безнадкостничным (апериостальным) Бунге –циркулярно надрезать надкостницу, а затем острым распатором тщательно отслаивать и сдвигать её дистально на 0,3-0,5 см ниже предполагаемого уровня распила кости. Кроме того, по методу Бунге полагается выполнять вычерпывание небольшой порции костного мозга. Однако способ не оправдал себя, так как не покрытая надкостницей часть кости страдает от недостаточного кровоснабжения, вследствие чего нередко происходит некроз костного края с образованием секвестров и остеофитов;

2) По видоизменённому субпериостальному способу Пти. Надкостницу рассекают по окружности и отворачивают её (по типу манжетки) проксимально на 0,1-0,2 см. Особенно тщательно отделяют надкостницу от шероховатой линии. После распиливания кости острые края скусывают костными щипцами Листона или Люэра либо наружный край вокруг всего опила сглаживают рашпилем. При обработке костного опила по предложенному способу не следует вычерпывать костный мозг, так как это может повлечь за собой серьёзное кровотечение из костномозгового канала, а также нарушить кровоснабжение дистального отдела кости.

З адание

6.

Назовите основные этапы выполнения

костно-пластической ампутации голени

по методу Н.И. Пирогова.

адание

6.

Назовите основные этапы выполнения

костно-пластической ампутации голени

по методу Н.И. Пирогова.

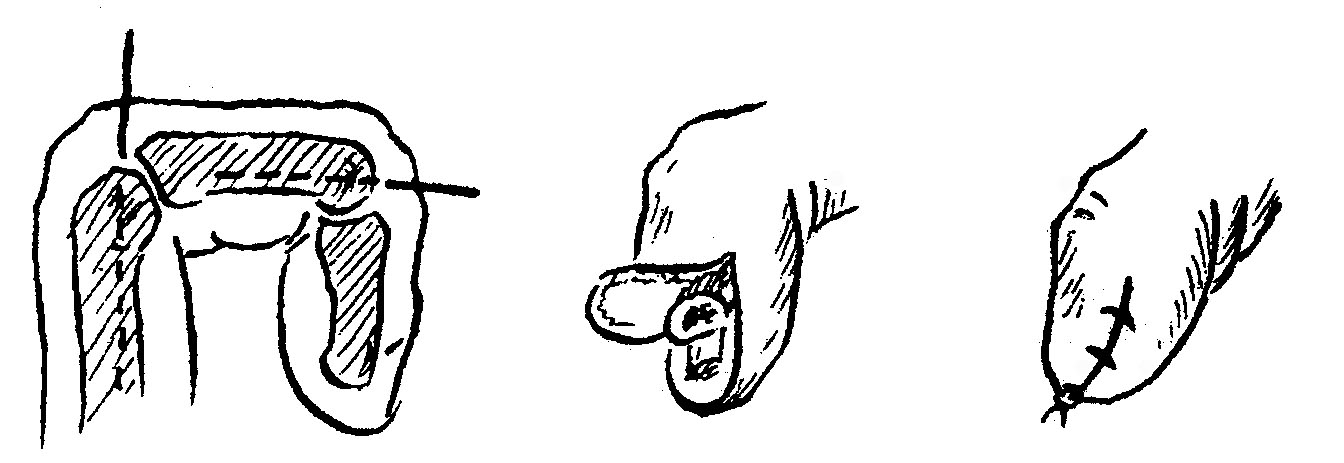

Рис. 5. Костно-пластическая ампутация голени по методу Н.И. Пирогова

Сначала на тыльной поверхности стопы проводят поперечный разрез мягких тканей, вскрывающий голеностопный сустав, от нижнего конца одной лодыжки до нижнего конца другой. Второй разрез (в виде стремени) ведут от конца первого разреза через подошву перпендикулярно её поверхности вглубь до пяточной кости. Последнюю перепиливают, удаляя при этом весь передний отдел стопы вместе с таранной костью и частью пяточной кости. Распил сохранённой части пяточной кости прикладывают к культе большеберцовой кости после спиливания нижнихэпиметафизов голени.

Задание 7. Назовите основные этапы выполнения костно-пластической ампутации голени по методу Бира.

Рис. 6. Ампутация голени по методу Бира

Выкраивается переднемедиальный лоскут кожи. Рассекается фасция голени и надкостница по боковым и передней поверхностямбольшеберцовой кости, этим очерчивается размер трансплантата. Распатором слегкасдвигается надкостница с трёх сторон будущего трансплантата. Дистальная границатрансплантата надпиливается поперечно. Полотно пилы ставят поперечно и выпиливают костную пластинку толщиною1,5—2 мм, длиною 4—5 см, у основания костную пластинку надпиливают узкой пилой ивместе с мягкими тканями отгибают вверх. Пластинку выравнивают, сглаживают еекрая. Производят ампутацию голени в одной плоскости у основания пластинки. Лоскут кожи, содержащий костную пластинку, поворачивают на раневую поверхность.Пластинку за надкостницу и фасцию пришивают над спилами костей голени, за мышцы и фасцию.

Задание 8. Назовите основные этапы выполнения костно-пластической ампутации бедра по методу Гритти-Шимановского.

Рис. 7. Костно-пластические ампутации бедра по методу Гритти-Шимановского

На передней поверхности коленного сустава выкраивают дугообразный лоскут начиная на 2 см проксимальнее латерального надмыщелка бедра. Проводят разрез сначала вертикально вниз, несколько ниже уровня бугристости большеберцовой кости поворачивают дугообразно на медиальную поверхность и заканчивают на 2 см выше медиального надмыщелка. На уровне поперечной кожной складки подколенной области выкраивают несколько выпуклый книзу задний лоскут. Передний составляет 2/3 диаметра колена, а задний - 1/ 3. Оттягивают мягкие ткани передней и задней поверхностей бедра вверх на 8 см выше уровня суставной щели. После этого выше надмыщелков надсекают циркулярно надкостницу и перепиливают бедренную кость.

Для предупреждения соскальзывания надколенника его опиливают таким образом, чтобы в середине его остался четырёхугольный выступ (штифт), который можно было бы вставить в костномозговой канал опила бедренной кости и подшить к надкостнице бедра кетгутовыми швами.

Задание 9. Назовите основные этапы выполнения конусо-круговой ампутации бедра по методу Н.И. Пирогова.

Рис. 8. Конусо-круговая ампутация бедра по методу Н.И. Пирогова

Циркулярный или эллиптический разрез кожи проводят на 1/3 длины окружности бедра ниже уровня предполагаемого сечения кости с учётом сократимости кожи (3 см на задненаружной стороне, 5 см на передневнутренней). По краю сократившейся кожи сразу до кости рассекают мышцы. Ассистент двумя руками оттягивает кожу и мышцы, по их краю производят вторичное сечение мышц до кости. Чтобы избежать двукратной перерезки седалищного нерва, рекомендуют первое сечение мышц сзади не доводить до кости. Ретрактором оттягивают мягкие ткани, на 0,2 см выше уровня сечения кости разрезают надкостницу и распатором сдвигают её дистально. Перепиливают кость. В этот момент ассистент удерживает конечность в строго горизонтальном положении, с тем чтобы избежать перелома кости. Перевязывают бедренные артерию и вену, а также видимые мелкие артерии. Пересекают нервы. Накладывают послойные швы на фасцию и кожу и вводят дренажи.

Задание 10. Проверьте, как усвоен материал практического занятия путем решения ситуационных задач.

Задача 1. Артротомия и дренирование локтевого сустава задним латеральным разрезом не привела к облегчению состояния. Топографо-анатомическое обоснование? Тактика?

Передние и задние отделы капсулы локтевого сустава являются относительно автономными, поэтому дренирование только заднего отдела может не остановить воспалительный процесс в суставе.

При гнойном воспалении сустава необходимо отдельно вскрывать и дренировать передний и задний его отделы. Во избежание повреждения локтевого нерва вскрытие заднего отдела локтевого сустава целесообразнее производить с латеральной стороны, в местах выбухания капсулы сустава рядом с локтевым отростком и сухожилием трёхглавой мышцы.При необходимости дренировать медиальный отдел сустава продольный разрез производят строго через внутренний надмыщелок и в сустав входят спереди от надмыщелка, поскольку сзади расположен локтевой нерв.

Задача 2. Лоскутная ампутация голени осложнилась нагноением раны культи. Причина? Предупреждение?

Нагноение раны может быть результатом несоблюдения правил асептики и антисептики в процессе выполнения операции, наличие у пациента очагов хронической инфекции, небрежное обращение с тканями, формирование недостаточно больших лоскутов. Для предупреждения нагноения культи необходимо щадящее обращение с тканями, санация очагов хронической инфекции, соблюдение правил асептики и антисептики, обеспечение дренирования раневой полости и промывание её растворами антисептиков.

Задача 3. Возможные причины «порочной» культи при лоскутных ампутациях нижней конечности.

«Порочная» культя при ампутации может быть результатом недостатка мягких тканей, возникающий вследствие высокого отсечения тканей без учёта сократимости или гнойного процесса в ране. Избежать высокого отсечения мягких тканей можно при соблюдении точных расчётов при выкраивании лоскута или противопоказании к глухому шву. Во втором случае важную роль играет щадящее обращение с тканями во время операции. Особое внимание необходимо уделить тщательному гемостазу.

Задание 1. Проверьте свои знания, подписывая цифровые обозначения на рис. 1.

Рис. 1. Задняя поверхность нижнего отдела передней брюшной стенки

1. Plica inguinalislateralis

2. Fossa inguinalislateralis

3.Plicainguinalis medialis

4. Fossa inguinalis medialis

5. Plica inguinalismediana

6. Fossa supravesicalis

7. A. epigastrica inferior

8. Ductus deferens

9.Vesicaurinaria

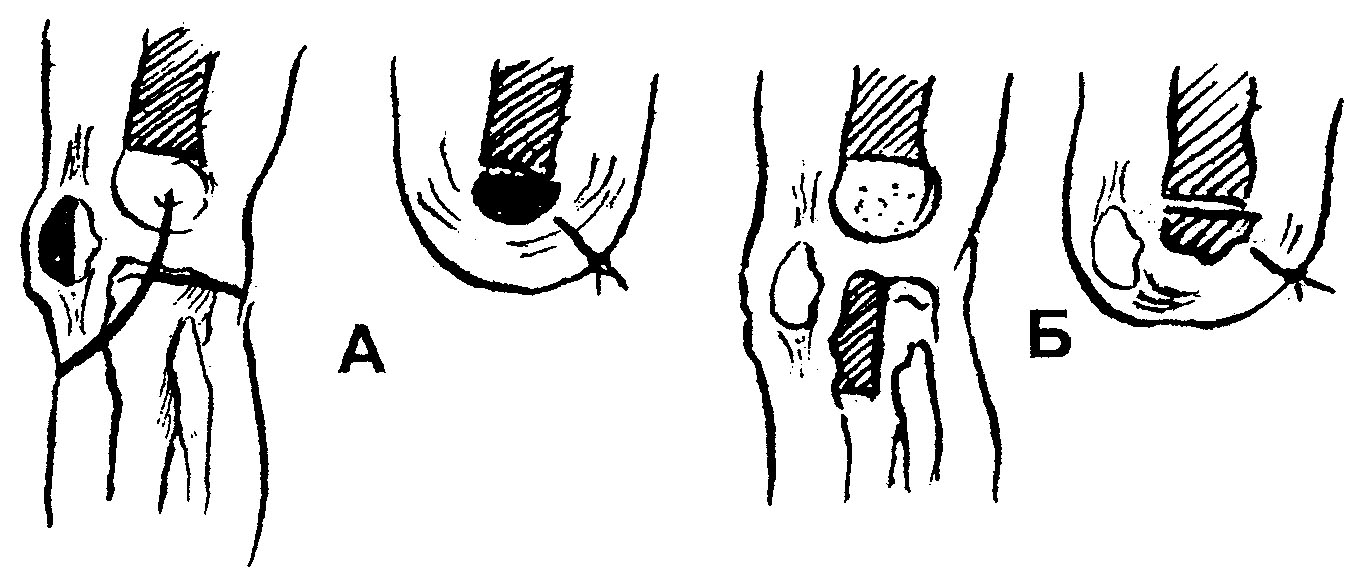

Задание 2. Назовите виды паховых грыж

|

|

Рис. 2. Виды паховых грыж

Косые паховые грыжи– это грыжи передней стенки живота, при которых грыжевой мешок входит через глубокое паховое кольцо, проходит через весь канал и выходит через поверхностное паховое кольцо. Грыжевой мешок располагается под наружной семенной фасцией, а элементы семенного канатика – кпереди и медиально от грыжевого мешка.

Прямыми паховыми грыжами называют такие, при которых выхождение внутренних органов в грыжевом мешке, покрытом поперечной фасцией, происходит через медиальную паховую ямку в паховый канал вне семенного канатика.

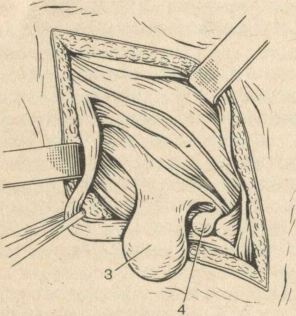

Задание 3. Расскажите о патогенезе возникновения врожденной паховой грыжи

|

|

Рис. 3. Полная врожденная паховая грыжа |

Рис. 4.Врожденная паховая грыжа в сочетании с водянкой яичка

|

При врождённых паховых грыжах у мальчиков грыжевой мешок образован влагалищным отростком брюшины, который выпячивается в процессе опускания яичек и образует серозный покров яичка. При этом грыжевым мешком является сообщающийся с брюшной полостью незаросший влагалищный отросток брюшины, расположенный на всём протяжении между внутренним отверстием пахового канала и находящимся на дне мошонки мезоперитонеально покрытым яичком вместе с грыжевым содержимым, т.е. он является одновременно и грыжевым мешком, и собственной оболочкой яичка. Семенной канатик прочно фиксирован к наружной стенке грыжевого мешка. Незаращение влагалищного отростка брюшины может быть односторонним или двусторонним, полным или частичным. Справанезаращениебываетгораздочаще, чемслева.

Задание 4. Дайте определение скользящей грыже.

|

|

Рис. 5. Околобрюшинная скользящая грыжа слепой кишки |

Рис. 6. Скользящая грыжа мочевого пузыря |

При скользящих грыжах грыжевой мешок представлен частично стенкой полого органа, не покрытой брюшиной (например, мочевой пузырь, слепая и восходящая ободочная кишки и др.). При наполнении мезоперитонеально расположенного органа грыжевой мешок скользящей грыжи может обратно войти в брюшную полость.

Задание 5. Расскажите о технике укрепления задней стенки пахового канала, которое выполняется при прямых паховых грыжах.

Рис. 7. Способ Бассини; наложены швы между паховой

и куперовской связкой снаружи

Пластика по Бассини производится подшиванием нижних краев внутренней косой и поперечных мышц к паховой связке узловыми швами позади семенного канатика. На вновь образованную заднюю стенку пахового канала укладывают семенной канатик и над ним сшивают рассеченный апоневроз наружной косой мышцы живота. Недостатком метода является образование податливого рубца из-за рыхлого сращения мышечной и апоневротической тканей; не исключены также ущемления семенного канатика как в области глубокого, так и поверхностного колец пахового канала. Кроме того, при высоком паховом промежутке и сильном натяжении медиального участка верхней стенки может возникнуть рецидив грыжи. В таких случаях Н.И. Кукуджанов предлагает после удаления грыжевого мешка производить сужение глубокого пахового кольца. Затем накладывают швы между влагалищем прямой мышцы живота и лобковой связкой. Закрытие грыжевых ворот завершается наложением швов, соединяющих паховый серп и верхний край рассеченной внутрибрюшной фасции с паховой связкой.

Задание 6. Расскажите о технике укрепления передней стенки пахового канала, которая выполняется при косых паховых грыжах.

Рис. 8. Способ Жирара-Спасокукоцкого-Кимбаровского

Способ Жирара предполагает подшивание к паховой связке свободных краев внутренней косой и поперечной мышц. Затем накладывают второй ряд швов между верхним краем рассеченного апоневроза наружной косой мышцы живота и паховой связкой. После этого нижний край апоневроза укладывают поверх подшитого к паховой связке, формируя дубликатуру. Недостатком способа Жирара является многорядность швов (разволокнение паховой связки) и разнородность тканей, которые не могут образовать прочного рубца.

При способе Спасокукоцкого для укрепления передней стенки пахового канала края внутренней косой и поперечной мышц пришивают к паховой связке вместе с прилегающим к ним апоневрозом наружной косой мышцы. После этого формируют дубликатуру из апоневроза наружной косой мышцы живота. Недостатком остается разнородность тканей (возникают рецидивы).

Способ Кимбаровского: иглой прокалывают верхний лоскут апоневроза на 1,5-2см выше его свободного края. Захватывают также края внутренней косой и поперечной мышц, а затем опять край апоневроза и прошивают паховую связку. Таких швов накладывают 4-5. При затягивании лигатур внутренний край апоневроза наружной косой мышцы живота подворачивается и к паховой связке подтягиваются мышцы, окутанные апоневрозом. Затем, как и в предыдущих способах, создаетсядубликатура апоневроза (второй ряд швов). Таким образом, достигается однородность тканей и более прочный рубец.

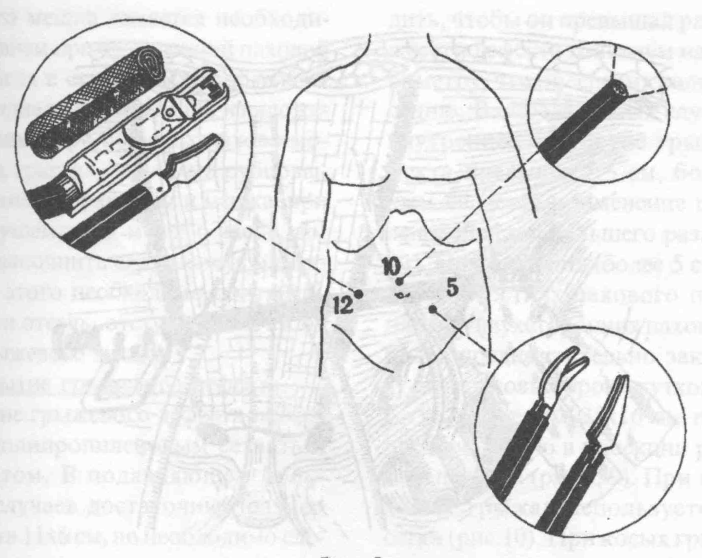

Задание 7. Расскажите о технике выполнения эндоскопической герниопластики. Перечислите необходимые для этого инструменты.

Рис. 9. Точки введения троакаров при лапароскопическойгерниопластике.

Задание 8. Перечислите способы оперативного лечения бедренных грыж, расскажите о технике их выполнения.

Рис. 16. Способ Бассини (бедренный способ);

наложены швы между паховой и куперовской связкой снаружи

Способ Бассини: вертикальный разрез начинают на 2 см выше паховой связки и ведут на 7-8 см вниз по проекционной линии бедренных сосудов. Рассекают кожу, подкожную клетчатку (большую подкожную вену сдвигают в сторону) и производят тщательный гемостаз. По возможности высоко обнажают грыжевой мешок и тупо выделяют его до шейки. С особой осторожностью следует выделять наружную стенку мешка, чтобы не ранить бедренную вену и впадающую в неё большую подкожную вену (v. saphena magna). Дно мешка захватывают зажимами, рассекают и проводят ревизию грыжевого содержимого с последующим погружением в брюшную полость (рис. 12-75, б). Шейку мешка высоко прошивают шёлковой нитью и перевязывают. Дистальнее лигатуры грыжевой мешок отсекают. Затем производят закрытие внутреннего отверстия бедренного канала путём подшивания 2-3 узловыми шёлковыми швами паховой связки к надкостнице лобковой кости и гребенчатой, или верхней лобковой связке. После подшивания паховой связки к надкостнице лонной кости накладывают второй ряд швов на полулунный край подкожной щели и гребенчатую фасцию.

Способ Руджи:разрезом, проведённым параллельно и выше паховой связки, рассекают кожу и подкожную жировую клетчатку. Вскрывают паховый канал, края внутренней косой и поперечной мышц живота, а также семенной канатик отодвигают кверху. После обнажения пахового промежутка продольно рассекают поперечную фасцию и тупым путём проникают в предбрюшинную клетчатку, где отыскивают шейку грыжевого мешка (рис. 12-77). Под шейку мешка подводят марлевую держалку и, подтягивая за неё, вывихивают в рану грыжевой мешок из-под паховой связки. Вскрывают грыжевой мешок, грыжевое содержимое осматривают и вправляют в брюшную полость. После этого прошивают шейку мешка и последний отсекают дистальнее лигатуры. Освобождают от клетчатки паховую и гребенчатую связки. Когда внутреннее отверстие бедренного канала становится отчетливо видно, 3-4 шёлковыми швами позади семенного канатика подшивают паховую связку к гребенчатой. При накладывании этих швов внутреннюю косую и поперечную мышцы вместе с семенным канатиком оттягивают кверху. Паховый канал восстанавливают, сшивая вначале поперечную фасцию, а затем края рассечённого апоневроза наружной косой мышцы живота.

Способ Парлавеччио: внутреннее отверстие бедренного канала закрывают путём подшивания краёв внутренней косой и поперечной мышц живота к надкостнице лонной кости и гребенчатой связке. Затем вторым рядом узловых швов эти же мышцы подшивают к краю паховой связки. Швы начинают накладывать со стороны бедренной вены (v. femoralis) и продолжают их в медиальном направлении. Завязывают же швы в обратном направлении. Пластика передней стенки пахового канала производится путём удвоения апоневроза наружной косой мышцы.

Способ Райха: послойное рассечение мягких тканей выше паховой связки. После вскрытия пахового канала внутреннюю косую и поперечную мышцы отводят кверху. То же самое делают с семенным канатиком или круглой связкой матки. После обнажения пахового промежутка продольно рассекают поперечную фасцию и тупым путём проникают в предбрю-шинную клетчатку, где отыскивают шейку грыжевого мешка. Сам грыжевой мешок выводят в паховый канал, вскрывают его и, осмотрев полость, перевязывают и удаляют. Освобождают от клетчатки паховую и гребенчатую связки. Когда внутреннее отверстие бедренного канала становится отчётливо видно, используют один ряд швов, при котором позади семенного канатика края внутренней косой и поперечной мышц живота подшивают вместе с паховой связкой к надкостнице лонной кости и гребенчатой связке. После этого одним из известных способов производят пластику передней стенки пахового канала.

Задание 9. Проверьте, как усвоен материал практического занятия,путем решения ситуационных задач.

Задача 1. У больного произошел разрыв нижней надчревной вены. Симптомы раздражения брюшины. Топографо-анатомическое обоснование.

V. epigastricainferiorпроходит по задней поверхности прямой мышцы живота в предбрюшинной клетчатке, впадая в v. iliacaexterna. При кровотечении из данной вены объём крови, скапливающийся в предбрюшинной клетчатке, раздражает париетальную брюшину.

Задача 2. При нижнедолевой пневмонии определяется напряжение мышц брюшной стенки. Обоснование.

При нижнедолевой пневмонии и развитии плеврита возможен переход воспаления через сухожильные треугольники диафрагмы (грудинно-рёберный, пояснично-рёберный) где внутригрудная фасция соприкасается с париетальной брюшиной, в брюшную полость с развитием перитонита и соответствующей симптоматикой.

Задача 3. Косая рана в правой боковой области, кровотечение. Источник? Слой залегания сосудов?

Межреберные сосуды, поясничные сосуды, глубокая артерия, огибающая подвздошную кость. Сосуды залегают между внутренней косой и поперечной мышцами живота.

Задача 4. После пахового грыжесечения больного беспокоили боли и парастезии в зоне рубца. Обоснование. Помощь.

При грыжесечении был повреждён подвздошно-подчревный нерв. Необходимо наложение шва нерва.

Задача 5. Рецидивы грыжи после паховогогрыжесечения. Топографо-анатоми-ческое обоснование.

Рецидив грыжи может произойти из-за разволокнения паховой связки и апоневроза передней косой мышцы живота при оперативном доступе и наложении швов, формирование непрочного рубца из-за разнородности тканей, используемых при пластике пахового канала.

Задача 6. Осложнения после пахового грыжесечения: мочевая флегмона, каловый свищ, водянка яичка. Обоснование.

Мочевая флегмона. При выполнении операции по поводу паховой или бедренной грыжи, возможно повреждение мочевого пузыря. Мочевой пузырь чаще всего повреждается при грубой технике оперирования во время препаровки грыжевого мешка и наложения швов на грыжевой мешок, что приводит к попаданию содержимого мочевого пузыря в брюшую полость и паховый канал.

Водянка яичка. Врождённые паховые грыжи нередко сочетаются с водянкой яичка или семенного канатика. В этом случае возможны следующие клинические варианты: 1) влагалищный отросток частично облитерирован, при этом отшнуровывается его часть, непосредственно прилежащая к яичку, становясь полостью водянки, верхний отдел влагалищного отростка брюшины становится грыжевым мешком; 2) влагалищный отросток брюшины, оставаясь незаращённым у глубокого (внутреннего) отверстия пахового канала, облитерируется на отдельных участках. Это приводит к сочетанию врождённой грыжи с кистами семенного канатика.

Каловый свищ возникает при повреждении при грыжесечении петель кишки, из-за чего их содержимое может изливаться в брюшную полость либо в паховый канал.

Задача 7. Больному произведена операция по поводу косой паховой грыжи. На этапе доступа к передней стенке пахового канала из подкожно-жировой клетчатки в медиальном углу раны возникло артериальное кровотечение. Какие сосуды могли быть пересечены?

Нижняя надчревная артерия и вена (при косой паховой грыже располагаются кнутри от грыжевого мешка).

Задача 8. У больного имеется большое грыжевое выпячивание над паховой связкой. Дифференциальный диагноз между косой и прямой паховой грыжей затруднен. На операции отмечается, что пульсация нижней надчревной артерии имеет место кнаружи от шейки грыжевого мешка. Какая паховая грыжа у данного больного: косая или прямая?

Прямая паховая грыжа (надчревная артерия и вена располагаются кнаружи от грыжевого мешка).

Задача 9. Больному сделана операция по поводу ущемленной бедренной грыжи. При рассечении медиальной стенки внутреннего бедренного кольца развилось сильное артериальное кровотечение. Какой сосуд был поврежден?

Бедренная артерия, запирательная артерия. «Корона смерти» – значительное кровотечение, иногда заканчивающееся летальным исходом. Возникает когда запирательная артерия, являющаяся обычно ветвью внутренней подвздошной артерии, отходит от нижней надчревной аритерии и, направляясь в малый таз, а затем в запирательный канал, проходит кзади от лакунарной связки. В таких случаях внутреннее отверстие бедренного канала ограничено полукольцом сосудов и вследствие рассечения внутреннего кольца происходит обильное кровотечение.

Задача 10. Больному произведено грыжесечение по поводу косой паховой грыжи. Пластика передней стенки по Жирару-Спасокукоцкому, швы Кимбаровского. В послеоперационном периоде у больного отмечаются сильные боли в области операции. С чем это может быть связано и в какой этап операции?

Кимбаровский предложил использовать особый шов, наложение которого сопровождается подворачиванием верхнего лоскута апоневроза наружной косой мышцы живота между нижними краями внутренней косой и поперечной мышц и паховой связкой. Техника шва Кимбаровского: вначале прокалывается верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота, затем подхватываются внутренняя косая и поперечная мышцы. Потом (в отличие от классической методики Спасокукоцкого) опять подхватывается верхний лоскут апоневроза наружной косой мышцы живота, но в противоположном направлении (сзади наперед) и ближе к краю раны. И только после этого (как и в классической методике Спасокукоцкого) подхватывается паховая связка. После затягивания шва Кимбаровского нижний лоскут апоневроза накладывается на верхний с формированием дубликатуры, предложенной Жираром.

Раздел: ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ОПЕРАТИВНАЯ ХИРУРГИЯ ГОЛОВЫ