- •1.Основные свойства жидкостей и единицы их измерения.

- •3.Основные свойства гидростатического давления.

- •4.Основное дифференциальное уравнение гидростатики.

- •5.Уравнение поверхности уровня и свойства этой поверхности.

- •6.Основное уравнение гидростатики, его геометрическая и энергетическая интерпретации.

- •7.Абсолютное и избыточное давление, приборы измерения давления.

- •8.Эпюра распределения давления несмешивающихся жидкостей.

- •9.Сила давления жидкости на плоские и криволинейные поверхности.

- •10.Закон Архимеда.

- •11.Уравнение распределения давления при равновесии газов в поле силы тяжести.

- •12.Практические приложения основного уравнения гидростатики.

- •13.Основные понятия кинематики жидкости и газа.

- •14.Средняя скорость потока жидкости, способ ее определения.

- •15.Уравнение неразрывности движения капельных и газообразных жидкостей.

- •16.Дифференциальные уравнения движения невязкой и вязкой жидкости.

- •17.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости.

- •18.Геометрический и энергетический смысл членов уравнения Бернулли для потока вязкой жидкости.

- •20.Уравнение Бернулли для газов.

- •21.Уравнение Бернулли для неустановившегося движения.

- •22.Принцип работы дроссельных приборов и пневмометрических трубок.

- •23.Уравнение изменения количества движения, его практическое значение.

- •24.Методы определения скорости витания частиц.

- •26.Особенности ламинарного и турбулентного движения жидкости в трубах.

- •27.Физический смысл числа Рейнольдса и его практическое значение.

- •29.Потери напора на трение в круглой трубе при ламинарном режиме движения.

- •30.Способ определения начального участка ламинарного течения.

- •31.Расчет потерь напора на трение в трубах некруглого сечения.

- •32.Понятие о средней скорости при турбулентном режиме движения.

- •33.Влияние шероховатости труб на величину потерь напора на трение.

- •35.Касательное напряжение при турбулентном движении жидкости.

- •36.Основные группы местных потерь напора.

- •37.Факторы, влияющие на потери напора при резком изменении сечения напора потока.

- •38.Потери напора при постепенном изменении сечения потока (конфузор, диффузор).

- •40.Классификация трубопроводов при гидравлическом расчете.

- •41.Основные задачи гидравлического расчета простого трубопровода.

- •42,43.Расчеты длинных трубопроводов в квадратичной области сопротивления с использованием обобщенных гидравлических параметров.

- •44,45.Уравнение расчета длинных трубопроводов в неквадратичной области сопротивления.

- •46.Расчет трубопроводов при последовательном соединении длинных труб.

- •47.Уравнение расчеты сложных трубопроводов при параллельном соединении труб.

- •48.Особенности расчета коротких труб при их последовательном соединении.

- •49.Расчет газопроводов при низких перепадах давления.

- •50.Особенности гидравлического расчета газопроводов высокого давления.

- •51.Влияние срока эксплуатации труб на их гидравлическое сопротивление.

- •52.Гидравлический расчет трубопроводов при движении в них двухфазных жидкостей.

- •53.Факторы, влияющие на величину увеличения давления при прямом и непрямом гидравлическом ударе.

- •54.Классификация отверстий при гидравлическом расчете истечения.

- •55.Причина сжатия струи на выходе из малого отверстия.

- •58.Особенности гидравлического расчета истечения жидкости через большие отверстия.

- •59.Чем отличается насадок от трубопровода.

- •60.Причины изменения расхода и скорости при истечении жидкости через насадки по сравнению с истечением через отверстие.

- •61.Типы насадок, их применение.

- •62.Схема свободной затопленной струи, ее расчет.

- •63.Основные режимы разрушения незатопленной струи.

- •64.Метод определения границ между режимами распада струи жидкости.

- •65.От чего зависит сила давления струи жидкости на твердые поверхности.

- •66.Факторы, определяющие сопротивление тел, находящихся в потоке.

- •67.От чего зависит сопротивление трения при обтекании плоской пластины.

- •68.Влияние режима движения жидкости в пограничном слое на величину коэффициента сопротивления трения.

- •69.Условие образования вихревого течения. Отрыв пограничного слоя.

- •70.Характер распределения давления при обтекании тела потоком жидкости или газа.

- •71.Факторы, определяющие величину силы сопротивления давления.

- •72.Суммарное сопротивление при обтекании твердого тела.

- •73.Что такое скорость витания и гидравлическая крупность.

- •74.Чем обусловлена необходимость использования методов теории подобия?

- •75.Какие явления называются подобными?

- •76.Условия подобия гидравлических явлений.

- •77.Критерии подобия, их свойства и метод получения.

- •78.Формулировка основных теорем подобия.

- •79.Физический смысл основных критериев подобия.

- •1.Критерий Фруда.

- •4. Критерий гомохронности или критерий Струхаля.

5.Уравнение поверхности уровня и свойства этой поверхности.

Поверхность, в каждой точке которой значение данной функции постоянно, называется поверхностью уровня. Физический смысл функции и ее значения могут быть различными (например, поверхность равной температуры, равного давления и т.п.). В технической механике жидкости наибольший интерес представляет поверхность равного давления, т.е. такая поверхность, в каждой точке которой давление имеет постоянное значение. Так как для поверхности уровня Р = соnst в любой ее точке, dР = 0 и, следовательно, правая часть уравнения также равна нулю. Плотность жидкости отлична от нуля, поэтому выражение в скобках должно быть равным нулю:

-![]() уравнение

поверхности равного давления.

уравнение

поверхности равного давления.

Поверхность уровня обладает двумя основными свойствами:

1 . Поверхности уровня не пересекаются между собой. Предположив обратное, мы получим в точках линии пересечения этих поверхностей давлений, равное одновременно Р1 и Р2, что физически невозможно. Следовательно, невозможно и пересечение поверхностей уровня.

2. Внешние массовые силы направлены по внутренней нормали к поверхности уровня.

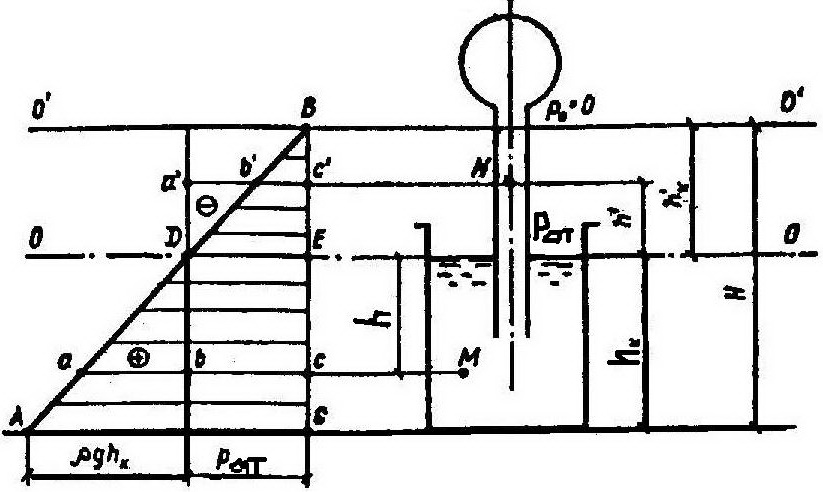

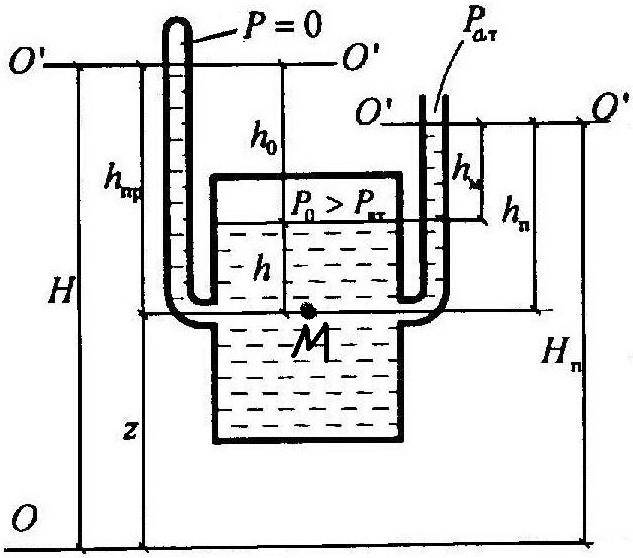

6.Основное уравнение гидростатики, его геометрическая и энергетическая интерпретации.

Поскольку массовой силой является сила тяжести, ускорением - ускорение свободного падения g, поэтому в выбранной системе координат проекции единичной массовой силы на оси Ох, Оу и Оz соответственно будут х = 0, у = 0, z= -g, а уравнение поверхности уровня запишется в следующей форме:

![]()

Таким образом, поверхностью уровня (поверхностью равного давления) в однородной покоящейся жидкости будет любая горизонтальная плоскость, в том числе и свободная поверхность, независимо от формы сосуда или водоема. Горизонтальной плоскостью будет также граница раздела двух несмешивающихся жидкостей.

Если в формулу основного диф. уравнения равновесия жидкости подставить значения х = 0,у =0 и z= -g, то получим:

![]()

После интегрирования и деления на ρg получим:

![]()

- основное уравнение гидростатики.

z – нивелирная высота

Р/ρg – приведенная высота

Н – гидростатический напор.

Это уравнение выражает закон распределения гидростатического давления в покоящейся жидкости, согласно которому гидростатический напор во всех точках покоящейся жидкости является постоянной величиной.

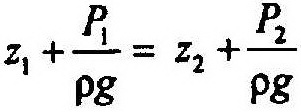

Для двух произвольных горизонтальных плоскостей 1 и 2 уравнение примет вид:

Для определения постоянной интегрирования рассмотрим равновесие жидкости в сосуде произвольной формы со свободной поверхностью. Давление в каждой точке на свободной поверхности Р = Р0, расстояние от

произвольной плоскости сравнения до свободной поверхности равно z0.

Т

![]() огда

огда

![]()

и

или

![]()

![]()

Размерность отметок z0 – z = h представляет глубину погружения точки М:

![]()

- основное уравнение гидростатики в форме давлений.

Р – полное (абсолютное) гидростатическое давление.

Р0 – внешнее давление (давление на свободную поверхность).

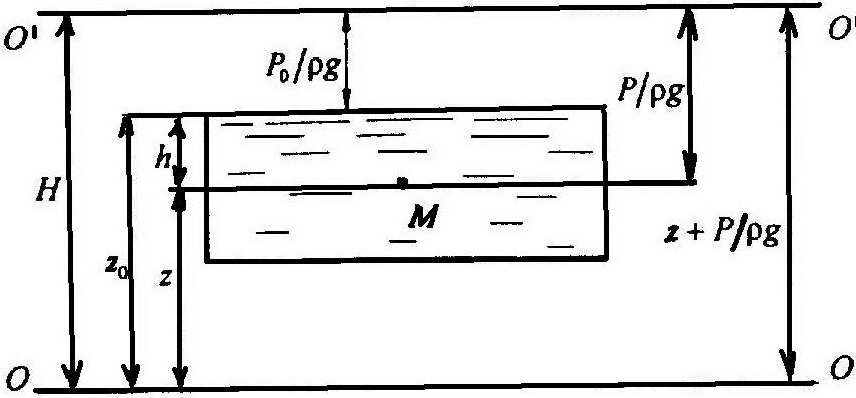

Геометрическое и энергетическое толкование основного уравнения равновесия жидкости.

Р аспределение

гидростатического давления по вертикали

линейно зависит от глубины погружения

рассматриваемой точки и может быть

графически представлено в виде трапеции

АВДЕ

для

полного давления или

прямоугольного треугольника АВС

для

избыточного давления.

Отметим, что котангенс угла наклона

линии давления АВ

прямо

пропорционален плотности жидкости.

аспределение

гидростатического давления по вертикали

линейно зависит от глубины погружения

рассматриваемой точки и может быть

графически представлено в виде трапеции

АВДЕ

для

полного давления или

прямоугольного треугольника АВС

для

избыточного давления.

Отметим, что котангенс угла наклона

линии давления АВ

прямо

пропорционален плотности жидкости.

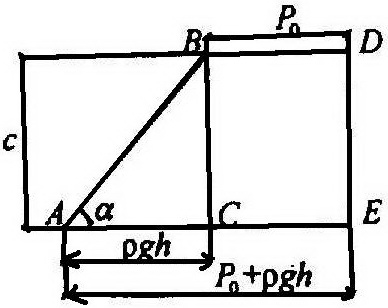

Р ассмотрим

равновесие жидкости в открытом сосуде.

Предположим, что вдоль поверхности

уровня 0-0

внешнее

давление равно

атмосферному, вдоль О'-О'

- нулю.

Тогда изменение полного давления

по вертикали графически будет изображаться

треугольником АВС.

В

вершине В

этого

треугольника полное давление равно

нулю, на глубине

Н

оно

будет Р=ρgh

или,

учитывая, что вдоль линии 0-0

давление атмосферное, Р

= Ратм+

ρghк

(где hк

- полная глубина жидкости в

сосуде). Проведем вертикаль через точку

О

до

пересечения с линиями О'-0'

и

АС.

Треугольник

АВС

делится

на две части, одна из которых (трапеция

АДЕС)

определяет

полное давление ниже линии 0-0,

другая

выше линии 0-0.

Выберем

внутри рассматриваемой жидкости две

точки М

и N

так,

чтобы

одна из них (М)

находилась

ниже, а другая (N)выше

поверхности

уровня 0-0.

Определим

давление в этих точках с помощью графика

распределения

давления. Полное давление в точке М

определится

отрезком

ас,

причем

внешнему давлению будет соответствовать

отрезок bс,

избыточному

- отрезок аb.

Давление

в точке N можно представить в виде

разности отрезков а'с'

и

а'b'.

В

обоих случаях атмосферное давление

соответствует отрезкам

а'с'

=

bс

или

Ратм=

а'с'

=bс.

В

результате имеем:

ассмотрим

равновесие жидкости в открытом сосуде.

Предположим, что вдоль поверхности

уровня 0-0

внешнее

давление равно

атмосферному, вдоль О'-О'

- нулю.

Тогда изменение полного давления

по вертикали графически будет изображаться

треугольником АВС.

В

вершине В

этого

треугольника полное давление равно

нулю, на глубине

Н

оно

будет Р=ρgh

или,

учитывая, что вдоль линии 0-0

давление атмосферное, Р

= Ратм+

ρghк

(где hк

- полная глубина жидкости в

сосуде). Проведем вертикаль через точку

О

до

пересечения с линиями О'-0'

и

АС.

Треугольник

АВС

делится

на две части, одна из которых (трапеция

АДЕС)

определяет

полное давление ниже линии 0-0,

другая

выше линии 0-0.

Выберем

внутри рассматриваемой жидкости две

точки М

и N

так,

чтобы

одна из них (М)

находилась

ниже, а другая (N)выше

поверхности

уровня 0-0.

Определим

давление в этих точках с помощью графика

распределения

давления. Полное давление в точке М

определится

отрезком

ас,

причем

внешнему давлению будет соответствовать

отрезок bс,

избыточному

- отрезок аb.

Давление

в точке N можно представить в виде

разности отрезков а'с'

и

а'b'.

В

обоих случаях атмосферное давление

соответствует отрезкам

а'с'

=

bс

или

Ратм=

а'с'

=bс.

В

результате имеем:

![]()

![]()

где h и h' - расстояния соответственно от точек М и N до поверхности уровня Р = Ратм. Таким образом, в общем виде можно записать:

![]()

![]()

Из последних уравнений следует, что в графической интерпретации избыточное давление может быть как положительным, так и отрицательным, в то время как полное Р и внешнее Ратм - величины сугубо положительные. В общем случае полное давление может быть больше или меньше атмосферного. Если Р < Ратм, разность между атмосферным и полным давлением называется вакуумом, или вакуумметрическим давлением. Если Р > Р, избыточное давление называется манометрическим. И тогда:

![]()

![]()

Слагаемые основного уравнения гидростатики имеют линейную размерность, поэтому его легко представить в виде суммы двух отрезков, равных z и Р/ρg. Величина z в технической механике жидкости называется высотой положения, она отсчитывается от произвольной плоскости сравнения 0-0, поэтому z - величина произвольная. Величина Р/ρg определяется давлением в рассматриваемой точке (М) и может быть

![]() измерена

высотой hпр

подъема жидкости в присоединенной к

сосуду

трубке, из которой полностью удален

воздух. Если трубка открытым концом

соединена с атмосферой (такая трубка

называется пьезометром),

то высота подъема жидкости будет

определяться манометрическим или

избыточным давлением. Высота hп

называется пъезометрической

высотой.

измерена

высотой hпр

подъема жидкости в присоединенной к

сосуду

трубке, из которой полностью удален

воздух. Если трубка открытым концом

соединена с атмосферой (такая трубка

называется пьезометром),

то высота подъема жидкости будет

определяться манометрическим или

избыточным давлением. Высота hп

называется пъезометрической

высотой.

В![]() ысота

hпр

называется приведенной

высотой.

ысота

hпр

называется приведенной

высотой.

С![]() умму

высот Н

называют гидростатическим

напором.

умму

высот Н

называют гидростатическим

напором.

Гидростатический напор для всех точек покоящейся жидкости есть величина постоянная.

Произведение hпр·mg – есть потенциальная энергия, которая способна произвести работу по перемещению массы m из точки М в плоскость гидростатического напора. Таким образом из основного уравнения гидростатики следует, что сумма удельной потенциальной энергии положения z и удельной потенциальной энергии гидростатического давления Р/ρg есть величина постоянная для всех точек покоящейся жидкости.