- •Введение

- •Глава 1 Методы обследования в травматологии и ортопедии

- •1. Выяснение жалоб.

- •7. Диагноз

- •Биомеханические методы обследования:

- •Контрольные вопросы по теме: «Методы обследования в травматологии и ортопедии»

- •Глава 2 множественные и сочетанные повреждения политравма

- •Периоды политравмы:

- •Острая дыхательная недостаточность

- •Вентиляционная (гиперкапническая)

- •Паренхиматозная (гипоксемическая).

- •Ушибы сердца

- •Массивная кровопотеря

- •Достижение гемостаза:

- •Контрольные вопросы к теме: «Множественные и сочетанные повреждения. Политравма»

- •Глава 3 травматическая болезнь травматический шок

- •Классификация травматической болезни.

- •Степени тяжести травматической болезни:

- •Основные нарушения жизненно важных функций в остром периоде травматической болезни.

- •Острая дыхательная недостаточность.

- •Основные принципы лечения травматической болезни.

- •Лечение травматической болезни в остром периоде.

- •Осложнения острого периода травматической болезни.

- •Контрольные вопросы по теме «Травматическая болезнь. Шок»

- •Глава 4 синдром длительного сдавления

- •Формы острых ишемических расстройств (оир):

- •Тяжесть клинических проявлений синдрома сдавления и их прогноз зависят от:

- •Лечение.

- •Контрольные вопросы к теме «Синдром длительного сдавления»

- •Глава 5 травматические вывихи общие принципы диагностики и лечения вывихов

- •Вывихи в суставах ключицы и верхней конечности. Вывихи акромиального конца ключицы

- •Формы» из никелида титана Вывих стернального конца ключицы

- •Вывихи плеча

- •Привычный вывих плеча

- •Вывихи предплечья

- •Вывихи в суставах пальцев

- •Вывих I пальца.

- •Вывихи в суставах нижней конечности Вывихи бедра

- •Вывихи в коленном суставе Вывих голени

- •Вывих головки малоберцовой кости

- •Вывихи надколенника

- •Травматический вывих надколенника.

- •Привычный вывих надколенника

- •Вывихи в суставах стопы Подтаранные вывихи стопы

- •Вывихи в суставе Шопара

- •Вывихи в суставе Лисфранка

- •Вывихи пальцев стопы

- •Контрольные вопросы к теме: «Травматические вывихи»

- •Глава 6 повреждение мышц, сухожилий, связок Общие принципы диагностики и лечения

- •Повреждение четырехглавой мышцы бедра

- •Повреждения двуглавой и приводящих мышц бедра

- •Повреждения задней группы мышц голени

- •Повреждение двуглавой мышцы плеча

- •Мышечная грыжа.

- •Повреждения сухожилий

- •Разрывы сухожильно-связочных компонентов разгибательного аппарата коленного сустава.

- •Разрыв ахиллова сухожилия.

- •Разрыв вращательной (ротаторной) манжеты плеча.

- •Разрывы сухожилий двуглавой мышцы плеча.

- •Повреждения сухожилий в пределах пальцев кисти.

- •Глава 7 повреждение костей плечевого пояса и грудной клетки классификация переломов

- •Краевой; 7 — отрывной; 8 — дырчатый

- •Переломы костей надплечья и грудной клетки Переломы лопатки

- •Переломы ключицы

- •Переломы ребер

- •Осложнения.

- •Лечение осложнений переломов ребер.

- •Переломы грудины

- •Переломы плеча Переломы проксимального конца плечевой кости

- •Переломы бугорков плечевой кости

- •Переломы хирургической шейки плеча

- •Переломы головки и анатомической шейки плеча

- •Диафизарные переломы плечевой кости

- •Переломы дистального отдела плечевой кости

- •Внутрисуставные переломы надмыщелков:

- •Переломы костей предплечья Переломы проксимального отдела костей предплечья Переломы локтевого отростка

- •Переломы венечного отростка локтевой кости

- •Переломы головки и шейки лучевой кости

- •Переломы диафизов костей предплечья Изолированные переломы диафиза локтевой кости

- •Изолированные переломы диафиза лучевой кости

- •Переломы обеих костей предплечья

- •Переломовывихи костей предплечья

- •Переломовывихи Монтеджи

- •Переломовывихи Галеацци

- •Переломы дистального отдела костей предплечья

- •Переломы костей кисти Переломы костей запястья Переломы ладьевидной кости

- •Переломы полулунной кости

- •Переломы пястных костей

- •Перелом основания I пястной кости

- •Переломы диафизов пястных костей

- •Переломы фаланг пальцев

- •Контрольные вопросы к теме: «Повреждение костей плечевого пояса и грудной клетки»

- •Глава 8 повреждение нижней конечности переломы бедра

- •Переломы проксимального отдела бедра

- •Лечение вертельных переломов.

- •Лечение вколоченных (вальгусных) переломов шейки бедра.

- •Лечение трансцервикальных (чресшеечных) переломов (см. Рис. 45)

- •Лечение субкапитальных невколоченных переломов.

- •Консервативное лечение варусных переломов шейки бедра.

- •Осложнения.

- •Переломы головки бедра

- •Изолированные переломы вертелов бедренной кости Перелом большого вертела.

- •Перелом малого вертела

- •Переломы диафиза бедра

- •Повреждения коленного сустава Классификация, диагностика и лечение повреждений коленного сустава

- •Гемартроз коленного сустава.

- •Повреждения менисков коленного сустава.

- •Повреждения надколенника.

- •Повреждения капсульно-связочного аппарата коленного сустава.

- •Переломы дистального отдела бедра и проксимального отдела костей голени.

- •Переломы костей голени

- •Переломы диафизов Изолированные переломы диафиза малоберцовой кости.

- •Изолированные повреждения большеберцовой кости.

- •Переломы диафизов обеих берцовых костей.

- •Повреждения голеностопного сустава

- •Таранно-малоберцовая Повреждения связок голеностопного сустава.

- •Переломы лодыжек.

- •Вытяжении

- •Переломы костей стопы

- •Переломы таранной кости.

- •Переломы пяточной кости.

- •Переломы среднего отдела стопы.

- •Переломы плюсневых костей и фаланг пальцев стопы.

- •Конторольные вопросы к теме “Повреждение нижней конечности”

- •Глава 9 повреждения позвоночника

- •Неосложненные повреждения тел позвонков

- •Более1/3 высоты тела; г — переломовывих (нестабильный); д — «взрывной»

- •Лечение переломов нижнегрудных и поясничных позвонков.

- •Лечение переломов средне- и верхнегрудных позвонков.

- •Лечение переломов и вывихов шейных позвонков (см. Рис. 76).

- •Позвонка:

- •Жестким ортезом Переломы поперечных отростков позвонков

- •Переломы остистых отростков позвонков

- •Повреждения надостистых и межостистых связок

- •Осложненные повреждения позвоночника.

- •Контрольные вопросы к теме: «Повреждение позвоночника»

- •Глава 10 переломы костей таза Анатомо-биомеханические особенности.

- •Классификация и механизм повреждений.

- •Переломы вертлужной впадины (см. Рис. 79):

- •Лечение переломов вертлужной впадины.

- •Диагностика и Лечение.

- •Общие принципы лечения.

- •Радиологическая диагностика.

- •Сопутствующие повреждения при переломах костей таза.

- •Осложнения.

- •Контрольные вопросы к теме «Переломы костей таза»

- •Глава 11 ампутация и экзартикуляция. Протезирование в травматологии и ортопедии.

- •Показания к первичной ампутации:

- •Показанием для вторичных ампутаций является непосредственная угроза жизни больного:

- •Показания к реампутации:

- •Ошибки при ампутации конечностей

- •Протезирование.

- •Контрольные вопросы к теме: «Ампутация и экзартикуляция. Протезирование в травматологии и ортопедии»

- •Глава 12 Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника остеоартроз

- •Клинико-рентгенологические критерии диагностики остеоартроза:

- •Определение тяжести и классификация остеоартроза.

- •Ревматоидный артрит

- •Болезнь бехтерева (идиопатический анкилозирующий спондилоартрит)

- •Остеохондроз

- •Диагностика остеохондроза разной локализации.

- •С компрессией корешка)

- •Принципы лечения остеохондроза в период обострения

- •Принципы консервативного лечения остеохондроза вне обострения

- •Оперативное лечение

- •Спондилез.

- •Дисгормональная спондилопатия.

- •Спондилоартроз.

- •Контрольные вопросы к теме “Дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника” Остеоартроз

- •Ревматоидный артрит

- •Болезнь Бехтерева

- •Остеохондроз

- •Глава 13 врожденные заболевания суставов и позвоночника кривошея

- •Сколиоз

- •Врожденный вывих бедра

- •Врожденная косолапость

- •Глава 14

- •Общие и местные реакции организма на огнестрельную травму.

- •Глава 15 Лечение травматологических и ортопедических больных в амбулаторных условиях (на примере рф)

- •Порядок направления граждан на мсэк

- •Причины стойкой нетрудоспособности травматологических больных:

- •Некоторые типичные нарушения походки

- •Костные ориентиры при измерении длины конечностей и их сегментов

- •Исходное положение для крупных суставов конечностей

Сколиоз

Сколиоз - боковое искривление позвоночника во фронтальной плоскости.

По мере прогрессирования болезни и увеличения степени деформации во фронтальной плоскости возникает второй вид искривления позвоночника в сагиттальной плоскости (кифоз). Помимо искривления во фронтальной и сагиттальной плоскостях, происходит скручивание позвоночника вокруг вертикальной оси (в горизонтальной плоскости). Такая деформация позвоночника приводит к деформации ребер и грудной клетки. У больных сколиозом возникает сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

Этиопатогенез.

Все формы сколиоза разделены на две основные группы: врожденные и приобретенные.

Врожденные сколиозы – на фоне аномалий развития позвоночника онтогенетического значения (клиновидные позвонки, синостоз поперечных отростков, дуг, ребер).

Приобретенные сколиозы – на фоне заболеваний, перенесенных больными ранее.

Идиопатические сколиозы (диспластические сколиозы) - сколиозы с невыясненной причиной отдельная нозологическая группа. Причинами развития идиопатического сколиоза является:

- теория нарушения мышечного равновесия: недостаточность и слабость мышечно-связочного аппарата позвоночника вследствие врожденной гипотонии мышц, очень быстрого роста скелета в определенных периодах развития, перегрузках;

- теория первичного нарушения роста отдельных элементов позвоночного столба: развитие при сколиозе структурных изменений в позвонках, таких как скручивание позвонков, торсия, клиновидная форма тел позвонков базируется на законе Гюнтера — Фолькманна, согласно которому рост костной ткани, находящейся под большой нагрузкой, замедляется и структура ее уплотняется, и, наоборот, те части, которые менее нагружены, имеют возможность более быстрого роста;

- односторонняя задержка роста одного или нескольких позвонков, возникающая вследствие эпидистрофии или врожденной аномалии;

- обменная теория: врожденные расстройства обмена соединительной ткани. Это состояние определяется как остеолатеризм и характеризуется изменениями в обмене соединительной ткани с ослаблением связи между эпифизарными пластинками и костью, следствием чего является эпифизеолиз и грудной сколиоз. Ротация позвонков при сколиозе зависит от слабости фиброзного кольца и увеличения внутридискового давления, обусловленных в свою очередь изменениями в гликозаминогликанах коллагена межпозвоночных дисков в период юношеского роста.

- изменения в межпозвоночном диске: нарушенный обмен соединительной ткани приводит к эпифизеолизу, происходит смещение студенистого ядра в выпуклую сторону. Децентрированное ядро нарушает нормальную подвижность позвоночника.

Время появления сколиоза

Младенческий – до 3 лет.

Детский – от 3 до 10 лет.

Юношеский – от 10 лет до окончания роста скелета.

Взрослый – от 18 – 24 лет и старше.

Типы сколиозов (локализация первичной кривизны)

1. Шейно-грудной (или верхнегрудной).

2. Грудной.

3. Грудопоясничный (или нижнегрудной).

4. Поясничный.

5. Комбинированный, или S-образный, с двумя первичными дугами

искривления.

При определении типа сколиоза исходят из локализации первичной кривизны, для выявления которой используют следующие признаки:

1) первичность ее появления;

2) стабильность;

3) выраженность структурных изменений в позвонках данной кривизны;

4) величину деформации;

5) расположение компенсаторных противоискривлений выше и ниже основной кривизны (см. Рис. 106).

Шейно-грудной, или верхнегрудной, сколиоз. Вершина искривления позвоночника располагается на уровне Th2—Th6. К концу периода роста позвоночника образуется выраженная деформация, приводящей к грубым косметическим нарушениям со стороны грудной клетки, шеи, плечевого пояса и лица.

Грудной сколиоз. Вершина искривления на уровне Th6—Th10. При первичной грудной кривизне, которая располагается справа или слева, формируются две вторичные дуги — одна выше основного искривления, другая ниже, в поясничном отделе.

Грудопоясничный, или нижнегрудной, сколиоз. Вершина искривления на уровне Th10—Th12. Основное искривление позвоночника может располагаться слева или справа.

Поясничный сколиоз. Вершина искривления на уровне L1—L3, чаще слева.

Комбинированный, или S-образный, сколиоз. Деформация позвоночника с двумя равнозначными искривлениями, имеющими вершину грудной кривизны на уровне Th7—Th8 и поясничной на уровне L1—L2. При этом учитываются:

1) соотношение основных дуг искривления;

2) величина углов грудной и поясничной кривизны;

3) количество позвонков, входящих в ту или другую дугу искривления;

4) степень торсии позвонков и направление их ротации в выпуклую сторону каждого искривления;

5) стабильность грудной и поясничной кривизны.

Основные дуги, образующие этот тип сколиоза, должны быть первичными. Появляясь одновременно, оба искривления развиваются параллельно, и только при значительно выраженных деформациях грудное искривление может обогнать в своем развитии поясничное.

Прогнозирование развития сколиоза.

Прогрессирование деформации позвоночника связано с периодом усиленного роста ребенка — предпубертатным и пубертатным, когда происходит перестройка эндокринной системы. Прогрессирование сколиоза происходит на фоне гормонального дисбаланса, проявляющегося повышением в сыворотке крови содержания андрогенных гормонов: дегидроэпиандростерона (полифункциональный стероидный гормон, оказывает действие на андрогеновые рецепторы), тестостерона и кортизола.

Наиболее опасным возрастом для развития сколиоза является 12—13 лет. Об окончании роста позвоночника судят по состоянию апофиза подвздошной кости (тест Риссера) (см. Рис. 108). Апофиз подвздошной кости становится видным на рентгенограммах с появлением ядра оссификации, которое возникает в области верхних передних подвздошных остей, а затем процессы оссификации распространяются по направлению к задним остям. Разные степени покрытия подзвдошных костей ядрами окостенения обозначаются римскими цифрами: I — появление ядер; II — их развитие до середины крыла подвздошной кости; III — полное покрытие крыла подвздошной кости; IV — полное спаяние ядер с основной костью.

Тест Риссера указывает на возможность прогрессирования или на то, что процесс прогрессирования закончился, но не указывает на обязательность прогрессирования.

Признак Кона — на вогнутой стороне искривления расширение межпозвоночных щелей и овальные закругления тел позвонков в сторону вогнутости - признак прогрессирования искривления. Симптом наблюдается в самом начальном периоде болезни, ярко выражен у маленьких детей, исчезает к 12 годам.

Признак Мовшовича — остеопороз тел позвонков. На выпуклой стороне дуги искривления наблюдается остеопороз нижнебоковых сегментов позвонков. При наличии этого признака деформация позвоночника прогрессирует.

Определение величины деформации (см. Рис 104, 105).

Сколиоз развивается из подвижных нефиксированных искривлений. Стабильность деформации объясняется развитием контрактуры мышц и связок позвоночника и изменением формы позвонков. Появление основного искривления ведет к развитию компенсаторных искривлений. Первичное искривление быстро приобретает свойство структурной деформации, тогда как вторичное еще некоторое время может сохранить свойство функционального искривления. Структурные изменения в позвонках выражаются в виде скручивания — торсии позвонков и образования клиновидной формы тел позвонков. Развитие структурных изменений закрепляет деформацию позвоночника и делает невозможным исправление ее консервативными методами.

Для измерения угла деформации и определения ее тяжести и степени на рентгенограммах во фронтальной плоскости после определений нейтральных и вершинных позвонков используют метод Кобба (см. Рис. 107) или Фергюссона. По методу Фергюссона линии проводят между центральными точками тел вершинного и нейтральных позвонков верхней и нижней полудуг деформации. Пересечение линий на вершине деформации дает угол искривления. По методу Кобба с площадок нейтральных позвонков восстанавливают перпендикуляры. Их пересечение составляет искомый угол.

Сколиоз 1 степени: угол искривления до 10 градусов; на рентгене – незначительное скручивание (торсия).

Сколиоз 2 степени: угол искривления от 10 до 25 градусов; на рентгене – значительное скручивание, деформация тел позвонков на вершине искривления; клинически: мышечный валик.

Сколиоз 3 степени: угол искривления от 25 до 40 градусов; на рентгене – позвонки клиновидной формы на вершине искривления и в прилежащих областях; клинически – деформация грудной клетки, реберный горб,

Сколиоз 4 степени: угол искривления больше 40 градусов; на рентгене – деформация тел позвонков, позвонковых суставов, обызвествление связочного аппарата; клинически – кифосколиоз грудного отдела, передний и задний реберный горб, деформация таза.

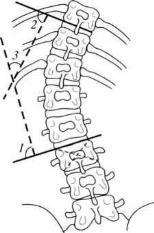

Рис. 104 Определение дуги искривления позвоночника

/, 2 — границы дуги искривления; 3 — угол дуги искривления

Рис. 105 Классификация степени тяжести сколиоза (расчет по рентгенограмме):

I степень (до 10°), б — II степень (до 25°); III степень (до 40°); г — IV степень (> 40°) (пояснения в тексте)

Рис. 106 Верхняя (1) и нижняя (2) компенсаторные дуги искривления при сколиозе (схема)

Рис. 107 Определение угла дуги искривления по методу Кобба

Рис. 108 Стадии развития апофизов гребня подвздушной кости (тест Риссера):

I — появление ядер; II — развитие ядер до середины крыла подвздошной кости; III — полное покрытие крыла подвзошной кости; IV — полное спаяние ядер с основной костью

Лечение

Консервативное

1) общеукрепляющее лечение, улучшающее функции дыхательной и сердечно-сосудистой систем;

2) лечебная гимнастика;

3) массаж мышц туловища;

4) водные процедуры;

5) электростимуляцию паравертебральных мышц на выпуклой стороне искривления;

6) занятия спортом (волейбол, баскетбол, лыжи, стрельба из лука, плавание);

7) разгрузка позвоночника (вытяжение, сон в гипсовой кроватке, школьные занятия в положении лежа, ношение ортопедических корсетов).

Оперативное

Операции при сколиозе разделяют на пять групп:

1. Операции на мышцах и связочном аппарате (тенолигаментокапсулотомии).

2. Операции, направленные на реконструкцию грудной клетки (торакопластика, резекция ребер).

3. Операции, направленные на фиксацию позвоночника (передний и задний спондилодез).

4. Операции на телах и межпозвоночных дисках (клиновидная резекция позвонков на вершине искривления, дискотомия, энуклеация).

5. Операции, направленные на коррекцию и фиксацию сколиотической деформации с помощью металлоконструкций.