студ ивт 22 материалы к курсу физики / kingsep_as_lokshin_gr_olkhov_oa_kurs_obshchei_fiziki_osnovy

.pdf

8.2 ] Спектральный метод решения задачи дифракции 571

суммы гармонических колебаний различных частот:

7 |

1 |

|

% D# |

|

(8.17) |

|

2 |

|

|||||

|

|

|

|

|||

Точно так же произвольное граничное поле 70 представ- |

||||||

ляется в виде интеграла |

|

|

|

|

|

|

70 |

1 |

|

%0 4 D7 |

, |

(8.18) |

|

|

|

|||||

2 |

||||||

|

|

|

|

|||

т. е. в виде непрерывной суммы плоских волн различных пространственных частот.

Ранее мы говорили о замечательном соотношении, связывающем длительность сигнала с шириной его спектра (соотношении неопределенностей (1.52)): 2$. Из математической тождественности выражений (8.17) и (8.18) следует, что аналогичное соотношение неопределенностей должно связывать протяженность граничного поля с шириной 4 его пространственного спектра:

4 2$ |

(8.19) |

Пространственная протяженность граничного поля, согласно граничным условиям Кирхгофа (8.2), определяется характерным размером препятствия, в нашем примере — размером отверстия в непрозрачном экране. Поэтому ширина спектра плоских волн (область значений пространственных частот 4, в которой пространственный спектр %0 4 заметно отличен от нуля) можно

оценить так:

4 2)

Разброс пространственных частот определяет разброс направлений слагаемых плоских волн за препятствием:

4 # ,

откуда # или, для малых углов,

# )

Это и есть дифракционная расходимость пучка света за отверстием размера .

Важно подчеркнуть, что речь идет о линейной задаче: распространение волны от плоскости 0 до плоскости наблюдения& 0 описывается линейным волновым уравнением (4.5) или, поскольку мы пользуемся комплексным представлением, линейным уравнением Гельмгольца (4.26). Основное свойство линейного уравнения: сумма решений является решением, или,

572 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

более подробно, если мы имеем два решения 71 , и 72 , , удовлетворяющих на границе 0 условиям

71 , 0 710 и 72 , 0 720

(710 и 720 — заданные функции координаты ), то линейная суперпозиция решений 71 , и 72 , :

7 , 171 , 272 ,

есть решение уравнения Гельмгольца, удовлетворяющее граничному условию:

70 1710 2720

Вспомним теперь, что плоская волна

7 , D 7 |

2 72 |

|

есть решение уравнения Гельмгольца, удовлетворяющее на плоскости 0 граничному условию

7 , 0 D7 ,

поэтому сумма плоских волн

7 , D 7 |

2 72 |

(8.20) |

|

есть решение, удовлетворяющее граничному условию (8.16). Это и есть решение дифракционной задачи. Мы нашли вол-

новое поле в любой плоскости наблюдения, отстоящей от препятствия (непрозрачного экрана с отверстием) на расстояние .

В более общем случае, если граничное поле 70 представляется непрерывной суперпозицией плоских волн (8.18), искомое решение имеет вид

7 , %0 4 D |

7 2 72 |

, |

(8.21) |

|

где %0 4 — преобразование Фурье граничного поля 70 (т. е.

спектр плоских волн граничного поля).

В выражениях (8.20) или (8.21) существенным является следующее обстоятельство: каждая слагаемая плоская волна при распространении до плоскости наблюдения & 0 приоб-

ретает свой фазовый набег 2 42 , зависящий от ее

пространственной частоты

4 . Поэтому фазовые соотношения между слагаемыми плоскими волнами на границе 0 и в плоскости наблюдения, отстоящей на расстоянии , различны. Изменение фазовых соотношений между слагаемыми плоскими волнами приводит к тому, что изменяется результат интерференции этих плоских волн. Поэтому результирующее поле 7 ,

574 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

В большинстве оптических дифракционных задач речь идет о препятствиях, размеры которых заметно превышают длину световой волны, поэтому пространственные частоты плоских волн, возникающих при дифракции на препятствиях размера , согласно (8.19), существенно меньше волнового числа 2$ :

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

) |

|

||

Используя условие 4 , получаем, разлагая радикал 2 42 в ряд по степеням малого параметра 4 2 и ограничиваясь двумя членами разложения,

|

|

|

|

|

2 |

|

2 42 |

4 |

(8.24) |

||||

|

2 |

|

||||

Тогда выражение для пространственной частотной характеристики свободного пространства G 4 принимает вид

G 4 D 2 42 ,

который используют обычно при решении дифракционных задач в оптике. В частности вместо формулы (8.21) получаем

7 , D %0 4 |

|

42 4 |

(8.25) |

|

2 |

|

|

Напомним еще раз, что функция 7 , описывает картину дифракции (комплексную амплитуду волны) в фиксированной плоскости наблюдения, находящейся на расстоянии за препятствием, а функция %0 4 — пространственный спектр (преобразование Фурье) светового поля 70 в плоскости, непосредственно примыкающей к препятствию (это поле находится с помощью граничных условий Кирхгофа (8.3)).

Все соотношения легко обобщаются на случай, когда световое поле во «входной плоскости» 0 является функцией двух переменных. Тогда вместо (8.16) имеем

70 , D 7 $ ,

где 4 , — пространственные частоты — проекции вектора !-й плоской волны на оси , : 4 , . В случае непрерывного спектра плоских волн вместо (8.18) получаем

70 , |

1 |

|

%0 4, D 7 $ |

, |

|

2 |

|||

4 |

|

|

|

|

где %0 4, — двумерное преобразование Фурье (пространственный спектр светового поля 70 , :

1

%0 4, 4 2 70 , D 7 $

8.2 ] Спектральный метод решения задачи дифракции 575

Решение дифракционной задачи (искомое световое поле в «выходной плоскости» & 0) принимает вид

7 , , D 7 $ |

2 72 $2 |

|

|

или, в случае непрерывного спектра, |

|

7 , , %0 4, D 7 $ 2 72 $2

Частотная характеристика свободного пространства является в общем случае также функцией двух переменных 4,

G 4, D 2 72 $2 ,

где 2 42 2 — -компонента вектора ! плоской волны с

пространственными частотами 4 , ( 2 2 2

2 2). Эта функция связывает между собой простран-

ственные спектры световых полей во «входной» и «выходной» плоскостях

% 4, , %0 4, D 2 72 $2

Проиллюстрируем спектральный метод, рассмотрев задачу дифракции плоской волны на амплитудной синусоидальной решетке. Итак, пусть плоская волна единичной амплитуды, бегущая вдоль оси , 7- 1 D падает на решетку с функцией пропускания (8.5) (решетка установлена в плоскости 0). Тогда на выходе из решетки в плоскости 0 , непосредственно примыкающей к ней, имеем, используя (8.3):

70 1

Представим это граничное поле в виде (8.16). В данном случае с помощью формулы Эйлера находим

70 1 2 D 2 D

Мы получили разложение (8.16): каждое слагаемое в граничном поле 70 «ответственно» за появление «своей» волны в области & 0. Первое слагаемое дает волну, бегущую вдоль оси : 71 , 1 D . (Действительно, 71 , есть решение уравнения Гельмгольца, удовлетворяющее граничному условию 71 , 0 1.) Аналогичным образом, два других слагаемых

ответственны за появление волн 72 , 2 D 2 2

и 73 , 2 D 2 2 , имеющих пространственные частоты и бегущих в направлениях # . Полагаем, что период решетки 2$ существенно больше длины

576 Дифракция [ Гл. 8

волны и, следовательно, пространственная частота много меньше .

Тогда, используя приближение (8.24), находим

7 , 1 D D D |

|

2 2 |

|

D D |

2 2 |

|

|

|

|

|

|||||

2 |

|

2 |

|

|

|

|

|

После простых преобразований окончательно получаем |

|

||||||

7 , D 1 C |

2 |

|

|||||

|

|

2 |

|

|

|

||

Последнюю формулу можно использовать для анализа картины дифракции, возникающей на различных расстояниях от ре-

шетки. |

|

2 2 |

|

На расстояниях , для |

которых |

2$ (т. е. |

|

4$ 2 2 2 ), |

имеем: |

D 2 2 |

1, поэто- |

му 7 , D 70 . Следовательно, с точностью до постоянного множителя D воспроизводится граничное световое поле. Воспроизводится, разумеется, наблюдаемая картина интенсивности: : , :0 . Найдем ее видность:

2 : : : : , полагая глубину модуляции малой и пренебрегая членами порядка 2. Тогда

: , 7 , 2 1 2 и 2 2

На расстояниях , для которых D 2 2 , т. е.2 2 $ 2 2$ , имеем

7 , 1

Картина интенсивности: : , 1 — с точностью до членов порядка 2 получаем равномерную (не зависящую от ) засветку плоскости наблюдения: 2 0. Таким образом, периодически по изменяется видность наблюдаемой дифракционной картины. Причина этих изменений, разумеется, в различии фазовых набегов трех плоских волн, бегущих в области & 0: осевой волны, бегущей вдоль оси , и двух боковых волн, бегущих

внаправлениях # .

8.3.Дифракция на периодических структурах

(эффект Талбота)

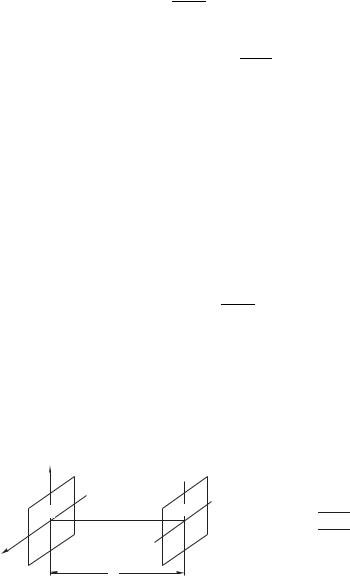

Рассмотрим теперь произвольную плоскую периодическую структуру. Такая структура может быть образована одинаковы-

ми объектами, расположенными на равных расстояниях друг от друга в плоскости 0, либо представлять собой экран с периодически расположенными отверстиями одинаковой формы. Пусть такая структура (будем называть ее решеткой) освещается слева

8.3 ] Дифракция на периодических структурах (эффект Талбота) 577

плоской нормально падающей волной. Тогда, согласно граничным условиям Кирхгофа (8.3), в плоскости 0 , примыкающей к структуре справа, возникает пространственно-периодическое с периодом световое поле 70 (рассматриваем для простоты функцию одной переменной), которое можно представить в виде ряда Фурье:

70 D |

2 |

(8.26) |

|

Каждое слагаемое ряда ответственно за появление плоской волны в области & 0, пространственная частота которой 4 2$ определяет направление волнового вектора ! (4 # ) этой волны, соответственно, # 4. Комплексная амплитуда волны в плоскости наблюдения, отстоящей на расстоянии от решетки, имеет вид (8.20).

Напомним, что величина 2 42 представляет собой набег фазы плоской волны, имеющей пространственную частоту 4 .

Будем полагать, что в сумме плоских волн (8.26), образующих периодическую структуру, существенно отличны от нуля лишь значения , для которых 4 2$ много меньше

! 2$ . В этом случае, используя приближение (8.24), получаем

|

|

42 |

(8.27) |

2 |

Или, поскольку 4 2$ , то 2 2$ 2 2. Конечно, существенную роль играет лишь разность фазовых набегов, поэтому будем сравнивать набег фазы -й плоской волны с набегом фазы 0 плоской волны, бегущей вдоль оси (перпендикулярной плоскости решетки): 0 . Мы получаем

|

|

2 2 |

2 2 |

(8.28) |

|||

0 |

|

|

|

|

|||

2 |

2 |

||||||

Рассмотрим плоскость наблюдения, отстоящую от решетки на |

|||||||

расстояние |

2 2 |

|

|

|

|

||

1 |

|

|

|

(8.29) |

|||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

||

В этой плоскости имеем 2$ 2, т. е. относительный набег фазы всех плоских волн кратен величине 2$. Очевидно, что и разность фазовых набегов любых двух волн (с простран-

ственными частотами 1 2$ и 2 2$ ), равная 2$ 2 2 ,

1 2

также кратна 2$. Но изменение разности фаз колебаний на величину, кратную 2$, ничего не меняет в суммарном колебании. Мы пришли к замечательному результату: фазовые соотношения между слагаемыми плоскими волнами оказались одинаковыми как в плоскости, примыкающей к решетке (где сумма плоских

19 Основы физики. Т. I

578 |

Дифракция |

[ Гл. 8 |

волн (8.26) образовала граничное периодическое поле 70 ), так и в плоскости (8.29). Одинаковость (с точностью до величины, кратной 2$) фазовых соотношений слагаемых плоских волн приводит к тому, что одинаков и результат интерференции этих плоских волн, т. е. световое поле в плоскости 1 2 2 отличается от граничного поля 70 лишь постоянным фазовым множителем D :

7 , 1 D 1 70

Мы наблюдаем в плоскости 1 периодическую структуру, тождественно повторяющую граничное поле 70 . Очевидно также, что такое восстановление (воспроизведение) изображения периодической структуры повторяется на расстояниях, крат-

ных 1: |

|

|

2 2 |

1, 2, |

(8.30) |

Описанный эффект называют эффектом самовоспроизведе-

ния, или по имени первооткрывателя У. Талбота (1800–1877)

эффектом Талбота.

Заметим, что периодически по воспроизведение граничной периодической структуры происходит в области френелевской дифракции 82 2 2 . Реально любая структура имеет конечные размеры (содержит конечное число периодов ), что не учитывалось нами при изучении эффекта. Рано или поздно с ростом конечные размеры решетки начинают приводить к ухудшению эффекта самовоспроизведения.

8.4. Область геометрической оптики

Опыт показывает, что в некоторых случаях (когда плоскость наблюдения отстоит недалеко от препятствия или когда размеры препятствия достаточно велики) наблюдаемая картина оказыва-

ется подобной картине поля на границе — ситуация, показанная на рис. 8.1 а: наблюдаемая картина получается геометрическим проецированием отверстия на плоскость наблюдения. Итак, вы-

ясним условия, когда выводы, основанные на представлениях геометрической оптики, справедливы.

Пусть щель в непрозрачном экране ширины освещается плоской нормально падающей волной. Тогда граничное поле 70 имеет вид, показанный на рис. 8.9 а. Его пространственный спектр %0 4 (фурье-преобразование функции 70 ) показан на рис. 8.9 б; он имеет точно такой же вид, что и спектр прямоу-

гольного импульса, который мы изучали в гл. 1.4.

Функция %0 4 заметно отлична от нуля в пределах главного максимума, в области 4 ' 2$ . Поскольку мы полагаем, что

580 |

|

|

Дифракция |

|

|

|

|

[ Гл. 8 |

|

|

8.5. Дифракция Фраунгофера |

|

|

|

|

||||

Используем общее соотношение (8.21) для изучения ди- |

|||||||||

фракционной |

картины |

на |

большом |

удалении от препятствия, |

|||||

в области значений волнового параметра 8 1 (об- |

|||||||||

ласть дифракции Фраунгофера (по имени немецкого физика |

|||||||||

Й. Фраунгофера (1787–1826)). Для оценки интеграла (8.21) вос- |

|||||||||

пользуемся методом, называемым методом стационарной фа- |

|||||||||

зы. Показатель экспоненты в (8.21), имеющий вид |

|

|

|

|

|||||

|

4 2 42 4, |

|

|

(8.33) |

|||||

разложим в ряд Тейлора в окрестности некоторой точки 4 40: |

|||||||||

|

|

|

1 |

|

2 |

|

|

|

|

4 40 40 4 40 2 40 4 40 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

1 |

|

3 |

(8.34) |

|||

|

|

|

6 40 4 40 |

|

|

||||

Выберем точку 40 так, чтобы |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

40 0 |

|

|

|

|

|

|

Используя (8.33), находим 4 |

и, приравнивая |

||||||||

|

|

|

|

2 2 |

|

|

|

|

|

производную 4 нулю, получаем |

|

|

|

|

|

|

|||

|

4 40 |

, |

|

|

(8.35) |

||||

|

|

|

2 2 |

|

# |

|

|

|

|

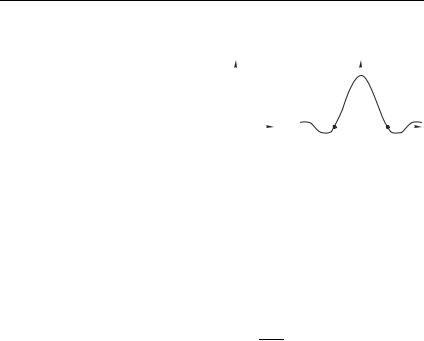

где 2 2 — расстояние от начала координат граничной |

|||||||||

плоскости 0 до точки наблюдения , . Значение 40 явля- |

|||||||||

x |

x |

|

ется точкой |

экстремума |

функции |

||||

|

4 . Ее |

называют стационарной |

|||||||

|

x |

|

|||||||

|

|

точкой: в ее окрестности фаза 4 |

|||||||

k0 |

r |

|

|||||||

|

изменяется наиболее медленно. |

|

|||||||

|

|

|

|

||||||

O |

z |

z |

Из всего спектра плоских волн, |

||||||

|

|||||||||

|

|

бегущих |

от |

границы |

|

0 |

в |

||

|

|

|

|||||||

|

|

|

области & 0, стационарная точ- |

||||||

Рис. 8.10 |

|

ка 40 выделяет плоскую волну с |

|||||||

|

волновым |

вектором ! |

(рис. 8.10): |

||||||

|

|

|

|||||||

40 0 0 #, где # — направление на точку наблюдения |

|||||||||

( # ). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Дважды дифференцируя функцию (8.33), найдем 4 : |

|

||||||||

4 2

2 2 3 2

Используя далее значение 40, имеем

40 , 40 |

# |

3 |

|

(8.36) |

|

|

|

|

|||

|

2 |

||||

L

L  f

f