2835.Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных и

..pdf

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

РАСЧЕТ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ В СЕТИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ «ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ»

О.С. Паршаков

Научный руководитель – канд. техн. наук А.В. Зайцев Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Представлен программный продукт «План ликвидации аварий», в котором реализован алгоритм расчета газораспределения на основе исходных данных, имеющихся в графической части плана ликвидации аварий. Данный расчет позволяет повысить качество планирования и организации действий, направленных на локализацию и ликвидацию аварий.

Ключевые слова: план ликвидации аварий, рудник, вентиляция, воздухораспределение, газораспределение, алгоритм.

Одним из основных факторов, обеспечивающих безопасность ведения горных работ на шахте (руднике) и комфортные условия труда горнорабочих, является проветривание (вентиляция) горных выработок [1]. Для повышения безопасности ведения горных работ, своевременного предотвращения, а также локализации

иликвидации аварий требуется знание закономерностей протекающих процессов распространения газов (газоперенос) в горных выработках, которые, в свою очередь, зависят от аэродинамических параметров вентиляционной сети [2]. В связи с этим существенное значение имеют расчет и выбор эффективных режимов проветривания, и, как показывает практика, применение современных компьютерных технологий способствует быстроте и точности этих расчетов.

На сегодняшний день сотрудниками отдела аэрологии и теплофизики был разработан программный комплекс «План ликвидации аварий» (ПЛА) для создания графической и оперативной частей в электронном виде и повышения эффективности задействования мероприятий плана ликвидаций аварий. При этом графическая часть содержит множество фактических данных о системе вентиляции рудника, которые возможно использовать для решения задачи расчета воздухо-

игазораспределения в вентиляционной сети. В связи с этим требуется выполнить адаптацию данных ПЛА для решения задач распределения газа в аварийных режимах проветривания.

Решение поставленной задачи базируется на существующих алгоритмах расчета воздухо- и газораспределения в вентиляционной сети. Согласно результатам многочисленных исследований в процессе распространения и переноса газовых примесей по горным выработкам шахт и рудников в подавляющем большинстве случаев основное значение имеет конвективная (трансляционная) составляющая переноса [3]. В связи с этим определение скорости распространения газообразных примесей воздуха в программе осуществляется на основе воздухораспределения. Поэтому решение поставленной задачи включает в себя два этапа.

401

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

На первом этапе решается задача воздухораспределения, в ходе которой для всех ветвей определяется направление движения воздуха и расходы воздуха. Для автоматического определения направлений движения воздуха по сети горных выработок и автоматического определения расходов необходимо построить схему рудника или шахты с учетом масштаба и задать некоторые аэродинамические свойства элементов модели, таких как депрессия, создаваемая главной вентиляторной установкой, добавочное сопротивление, создаваемое вентиляционными сооружениями, установленными в этих выработках и т.д. [4]. Входными данными для работы алгоритма являются параметры горных выработок и показатели их проветривания, измеряемые в ходе анемометрических съемок на рудниках. Исходя из значений длин, сечений выработок, а также набора значений расходов и давлений, полученных экспериментально из воздушно-депрессионной съемки и введенных в программный модуль, алгоритм автоматически рассчитает аэродинамические сопротивления горных выработок.

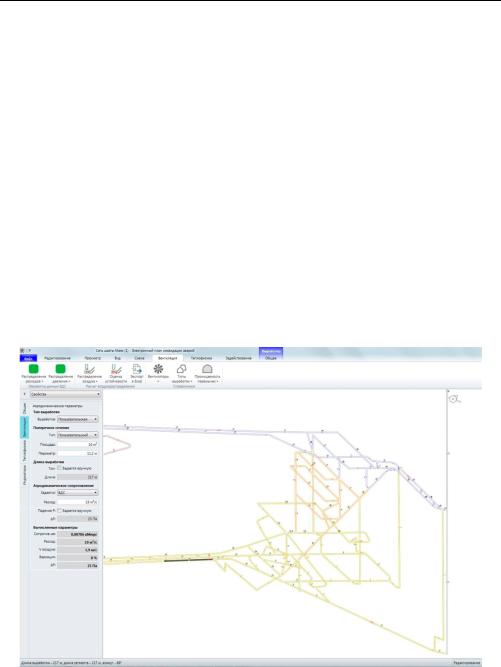

В результате, используя значения фактических расходов в замерных станциях, алгоритм автоматического расчета аэродинамических сопротивлений позволяет с достаточной точностью определить значения расходов во всей вентиляционной сети (рис. 1).

Рис. 1. Отображение рассчитанных расходов для сети рудника «Маяк»

На втором этапе на основе смоделированного воздухораспределения выполняется расчет газораспределения в сети горных выработок.

Для расчета распространения газовой примеси, как уже отмечалось выше, на основе экспериментальных данных выбрана модель идеального вытеснения:

402

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

ρ(xi +1 , t )= ρ(xi ,t − ∆ t )+ Wρ (xi ,t )∆ t.

Согласно принятой модели концентрация примеси в некоторый момент времени t на участке ветви xi+1 равна сумме концентрации примеси в предыдущий момент времени t − ∆ t на участке xi и количеству примеси, выделившемуся за счет

действия источников на этом участке [5]. Решение задачи газораспределения осуществляется с применением итерационных методов расчета сетей, эти расчеты позволят автоматически управлять проветриванием и регулировать расход воздуха.

С помощью рассчитанных направлений движения воздуха и результатов расчета распределения газа определяют зоны поражения рудника при пожарах, взрывах, проникновениях ядовитых веществ, производят оценку пожарной опасности горных выработок, и при необходимости разрабатывают дополнительные меры по повышению пожарной безопасности (рис. 2).

Вместе с тем результаты расчета газо- и воздухораспределения обеспечивают эффективное управление газодинамическими процессами, включающее в себя снижение газообильности и перераспределение газовыделений во времени и пространстве таким образом, чтобы в любой точке вентиляционной сети обеспечивались безопасные концентрации вредных газов. Развитие прогнозирования газораспределения в сети горных выработок позволит контролировать состояние рудничной атмосферы, обеспечивая безопасность ведения горных работ на руднике и комфортные условия труда горнорабочих. Кроме того, повысит качество планирования и организации действий, направленных на локализацию и ликвидацию последствий аварий, а также позволит рассчитать наиболее безопасные маршруты выхода горнорабочих при авариях и путей подхода горноспасателей.

Рис. 2. Отображение задымленных выработок при пожаре

403

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

На сегодняшний день методика расчета газораспределения в вентиляционных сетях, реализованная в программном комплексе «План ликвидации аварий», используется при анализе зон загазирования на рудниках ОАО «ГМК «Норильский никель».

Список литературы

1.Харев А.А. Рудничная вентиляция и борьба с подземными пожарами. – М.:

Недра, 1985. – 248 с.

2.Андрейко С.С. Современные проблемы науки и производства в области горного дела. – Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. ун-та, 2010. – 338 с.

3.Левин Л.Ю. Исследование газовой обстановки на калийных рудниках при наличии рециркуляционных потоков // Стратегия и процессы освоения георесурсов: материалы ежегод. науч. сессии Горного института УрО РАН по результатам НИР в 2006 г. – Пермь, 2007. – С. 118–121.

4.Левин Л.Ю., Кормщиков Д.С. Моделирование газораспределения в горных выработках рудников при авариях // Горное эхо. – 2012. – № 4 – С. 14–17.

5.Гришин Е.Л., Киряков А.С., Кормщиков Д.С. Моделирование аэротермодинамических процессов в программном модуле «План ликвидации аварий» // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2012. – № 5. – С. 312–315.

404

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ СОЛЯНЫХ ПОРОД

С ПОМОЩЬЮ ПОРТАТИВНОГО ЗОНДА-ПЕРМЕАМЕТРА PPP-250

Д.А. Пушков

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор С.С. Андрейко Пермский национальный исследовательский политехнический университет

Рассмотрена возможность применения в полевых и лабораторных условиях портативного зонда-пермеаметра РРР-250, служащего для измерения проницаемости горных пород. Измерение проницаемости необходимо для прогнозирования перемещения газов между пластами, что очень полезно для прогнозирования и предотвращения ГДЯ, в нашем случае на калийных рудниках.

Подземная разработка калийных пластов практически на всех месторождениях мира значительно осложняется газодинамическими явлениями. Внезапные выбросы соли и газа, обрушения пород кровли, явления комбинированного типа, отжимы призабойной части пород составляют спектр газодинамических явлений, которые представляют реальную угрозу жизни шахтеров, разрушают дорогостоящее проходческое и очистное оборудование, нарушают ритмичность работы калийных рудников.

Одним из возможных вариантов избежания столь печальных последствий является изучение проницаемости соляных пород [1]. Проницаемость горных пород характеризует проводимость породы, т.е. способность пород пласта пропускать жидкость и газ. Различают абсолютную, фазовую и относительную проницаемости. Объектом нашего изучения является абсолютная проницаемость – проницаемость пористой среды, заполненной лишь одной фазой, инертной к пористой среде. Она зависит от размера и структуры поровых каналов, но не зависит от насыщающего флюида, т.е. характеризует физические свойства породы. Обычно абсолютную проницаемость определяют при фильтрации азота через породу.

Абсолютную проницаемость определяют на основании закона Дарси:

q |

= |

k |

|

∆ P |

F , |

η |

|

||||

ф |

|

L |

|||

где qф – объемный расход флюида, м3/с; |

k – проницаемость пористой среды, м2; |

||||

η – динамическая вязкость флюида, Па·с; ∆P – перепад давления, Па, ∆P = Р1 – Р2; L – длина образца пористой среды, м; F – площадь фильтрации, м2.

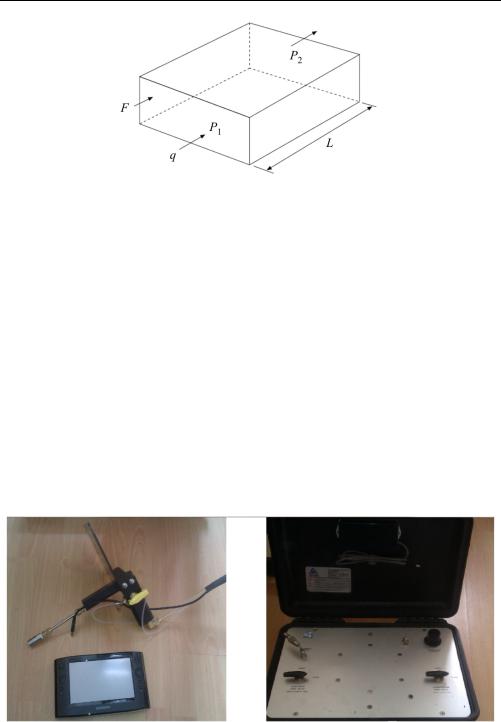

Необходимо учитывать, что движение флюида происходит через линейный образец пористой среды (рис. 1).

Проницаемость из уравнения Дарси определяется как:

k = qф L η,

∆ P F

405

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Рис. 1. Линейный образец пористой среды

Единица проницаемости, называемая Дарси (Д), отвечает проницаемости такой горной породы, через поперечное сечение которой, равное 1 см2, при перепаде давления в 1 атм на протяжении 1 см в 1 с проходит 1 см3 жидкости, вязкость которой 1 сП, проницаемость обычно выражают в миллидарси (мД) или мкм2.

Определив, что такое проницаемость, представив ее разновидности и метод расчета, перейдем к рассмотрению прибора, который мы использовали для измерения проницаемости – портативного зонда-пермеаметра РРР-250 [2].

Прибор представляет собой систему, состоящую из двух модулей, соединяющихся между собой патрубками и кабелем передачи данных (рис. 2). Система поставляется в прочном чемодане для пермеаметра с портативным компьютером и зондом во втором модуле, которые специально разработаны для переноски и работы в полевых условиях. Прибор включает газовый резервуар, делающий измерения независимыми от наличия источника газа. Для питания используется 24-вольтовая батарея. Подробные описания сборки прибора, последовательность проведения измерения и работа с ПО представлены в «Руководстве по эксплуатации портативного зонда-пермеаметра PPP-250» [2].

Рис. 2. Общий вид прибора: а – 1-й блок (пробоотборник с тремя патрубками, кабеля передачи данных и портативного компьютера); б – 2-й блок (прибор с баллоном воздуха и блоком питания 24 В)

406

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

Измерения данным прибором могут проводиться на обнаженных породах, цельных и распиленных образцах керна, а также на других типах образцов. Данные доступны в табличном и цифровом форматах.

Послепроведенияизмеренийдляудобстваданныезаносятсявсводнуютаблицу:

Участок |

Номер |

Глубина |

Описание |

Проницаемость, |

Среднее значение |

|

скважины |

залегания, м |

|

мД |

проницаемости, мД |

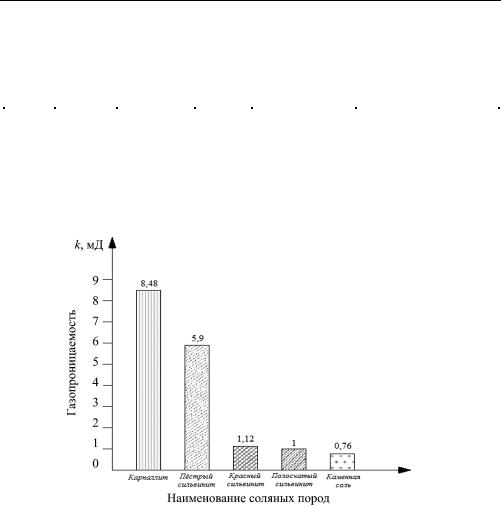

По литолого-стратиграфической колонке и глубине залегания определяется пласт и залегающие в нем породы, после чего производится выборка и подсчет среднего значения газопроницаемости по отдельно взятой породе и строится гистограмма проницаемости (рис. 3).

Рис. 3. Гистограмма проницаемости

Из гистограммы видно, что наиболее опасной по выбросу породы и газа является порода карналлит, содержащаяся в больших количествах в пластах Г и В. Также в ходе проведенных опытов было установлено, что огромное влияние на проницаемость горных пород оказывает трещиноватость массива (естественная итехногенная) [3]. Вместе с тем доказано, что прибор РРР-250 не только пригоден, но и удобен для измерения проницаемости горных породв полевых и лабораторныхусловиях.

Список литературы

1. Геология и физика продуктивного пласта [Электронный ресурс]. – URL: http://www.neftepro.ru/publ/15-1-0-33.

2.Руководство по эксплуатации портативного зонда-пермеаметра PPP-250.

3.Земсков А.Н., Кондрашев П.И., Травникова Л.Г. Природные газы калийных месторождений и меры борьбы с ними. – Пермь: Типография купца Тарасова, 2008.

407

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА «ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ»

И.А. Решетников

Научный руководитель – Д.С. Кормщиков Горный институт Уральского отделения РАН

Программный продукт «Электронный план ликвидации аварии» позволяет разрабатывать оперативную и графическую часть в единой программной среде, производить визуализацию запасных выходов, задымление, расчет газораспределения.

Ключевые слова: план ликвидации аварий, пожар, задымление, модель, схема.

Всоответствии с требованиями «Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и рассыпных месторождений» на каждой шахте должен составляться план ликвидации аварии – документ, определяющий меры и действия, необходимые для спасения людей и ликвидации аварий в шахтах и рудниках

вначальной стадии их возникновения [1].

Влаборатории аэрологии и теплофизики Горного института УрО РАН разработан программный продукт «Электронный план ликвидации аварии», использование которого позволяет:

♦ повышать оперативность действий диспетчера при задействовании плана

ликвидации аварии;

♦создавать и пополнять схему и оперативную часть плана ликвидации

аварии;

♦централизованно хранить схему и оперативную часть;

♦связываться с вентиляционным журналом для просмотра замеров воздушной и газовой съемки;

♦рассчитывать время выхода людей из аварийного участка;

♦подключать системы позиционирования для отслеживания местоположения рабочих посредством установленных в шахте датчиков.

Одно из немаловажных достоинств программы заключается в удобстве задействования мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварии за счет инструментов анализа и визуального отображения результатов изменения свойств рудничной атмосферы в оперативном режиме [2].

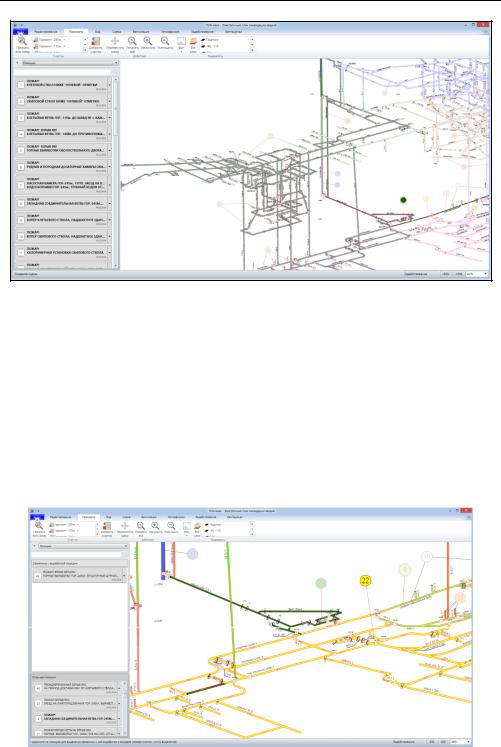

На текущий момент в программе разработана возможность отображения задымления горных выработок при пожаре (рис. 1): в зависимости от выбранной позиции осуществляется перебор выработок по направлению распространения воздуха по указанному на схеме плану ликвидации аварии, и выбранные выработки выделяются серым цветом [3].

На данный момент на шахтах и рудниках существует проблема, связанная

сустановлением точного местоположения очага пожара. Зачастую сообщение диспетчеру о пожаре отправляется с участка, отнесенного к соседней позиции, куда посредством вентиляции распространился дым. Таким образом, для диспетчера усложняется выбор позиции, которую необходимо задействовать.

408

Секция 5. Разработка месторождений полезных ископаемых

Рис. 1. Отображение зоны задымления при пожаре

В рамках развития программы «Электронный план ликвидации аварии» в лаборатории аэрологии и теплофизики Горного института УрО РАН разработан алгоритм, позволяющий визуально отображать задымление при пожаре, связанном с определенной позицией (рис. 2). Кроме того, на основе данных о задымлении программа позволяет выводить список опасных позиций выделенной выработки.

Данное нововведение позволяет:

♦визуально отображать на схеме возможные опасные позиции, в которых вероятно произошел пожар;

♦произвести обзвон участков, тем самым выяснить, где возник пожар;

♦повысить оперативность поиска необходимой позиции диспетчером.

Рис. 2. Список опасных позиций при выделении выработки

409

Проблемы разработки месторождений углеводородных и рудных полезных ископаемых

Таким образом, данный алгоритм упрощает определение аварийной позиции, повышает качество проведение анализа возможных действий при ликвидации и локализации аварий.

Список литературы

1.ПБ 03-553–03. Единые правила безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных ископаемых подземным способом. – М.: Промышленная безопасность, 2003. – 199 с.

2.Разработка программно-вычислительного комплекса «АэроСеть» для расчета вентиляционных сетей шахт и рудников / Б.П. Казаков, Ю.В. Круглов, Л.Ю. Левин, А.Г. Исаевич // Горный информационно-аналитический бюллетень.

Аэрология. − 2006. − C. 21–32.

3. Кормщиков Д.С. Разработка и совершенствование программного продукта «Электронный план ликвидации аварии» // Стратегия и процессы освоения георесурсов: материалы ежегод. науч. сессии Горного института УрО РАН по результатам НИР в 2011 г. – Пермь, 2012.

410