Методы воздействия на скорость распространения фронта реагирования в самораспространяющемся высокотемпературном синтезе – новом направлении химико-технологических процессов (90

..pdfконверсии исходных реагентов в конечные продукты меньше

единицы.

Скорость распространения волны горения первого рода для классического газового пламени приближенно можно охарактеризовать масштабной величиной, характеризующей скорость тепловыделения в волне горения и скорость передачи тепла:

U2 @ |

2 × λ × R ×T 2 |

× r × exp (- |

E |

) |

(3) |

|

ρ × Q × E |

0 |

R0 ×Tад |

|

|

|

|

|

|||

В таких волнах горения ширина зоны реакции много меньше ширины зоны прогрева и по протяженности и по интервалу температуры. Скорость горения связана с максимальной термодинамически равновесной адиабатической температурой горения. Такая теория горения называется равновесной.

Для процессов, которые характеризуются широкими зонами реакции, а скорость горения определяется не максимальной температурой, а некоторой промежуточной Тг , которая меньше

Тад . Для таких процессов характерно немонотонное изменение

температуры прогретого слоя (изломы, плато). Структура волны горения сложная, многозонная.

Скорость горения систем рассматривается в рамках неравновесной теории распространения пламени.

Реализация экзотермического взаимодействия в конденсированной системе с конденсированными конечными и промежуточными продуктами часто называют безгазовым горением. Наряду с горением газовых систем горение конденсированных систем с конденсированными продуктами относится к предельным разновидностям горения.

Если рассматривать скорость горения как интегральную макроскопическую характеристику, то для зоны тепловыделения толщиной δ и тепловым эффектом Q при теплоемкости материальной среды С простейшее выражение закона сохранения

энергии имеет вид: |

|

Q = C ( Тад - Т0 ) |

(4) |

11

Тепловыделение в единицу времени в единице объема зоны горения при средней скорости химической реакции φ будет равно С·( Тад - Т0 )·φ·δ. Выделившееся тепло расходуется на прогрев

исходной смеси от Ò 0 до |

Ò |

|

àä посредством теплопроводности с |

|||||||

соответствующим коэффициентом λ, то есть: |

|

|

||||||||

λ |

dT |

= |

|

λ(Тад - Т |

0 ) |

(5) |

||||

dx |

|

δ |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

следовательно: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С(Тад - Т |

0 )× ϕ × δ @ |

λ(Тад - Т |

0 ) |

|||||||

|

|

|

|

(6) |

||||||

|

|

δ |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Если все выделившееся в зоне реакции тепло расходуется на прогрев исходной смеси, то толщина прогретого слоя будет:

δ = |

λ |

(7) |

|

ñ× ϕ |

|||

|

|

Для конденсированных систем с конденсированными продуктами реакции расход исходной смеси равен (U × ρ ), который

в зоне реакции перерабатывается в продукты со скоростью δ ×ϕ . Следовательно, U × ρ = δ ×ϕ . Значение макроскопической скорости горения будет:

U = |

1 |

ϕδ = |

1 |

ϕλ |

|

|

ρ |

ρ |

c |

(8) |

|||

|

|

Скорость горения для выбранной простой модели пропорциональна корню квадратному из произведения скорости реакции на отношение коэффициента теплопроводности к теплоемкости и обратно пропорциональна плотности исходной

12

смеси. Если плотность ввести под знак корня, то можно получить другую зависимость:

(9)

где α – коэффициент температуропроводности.

При известных скорости горения и теплофизических характеристиках смеси можно оценить толщину прогретого слоя.

Для смеси |

титана |

с |

сажей скорость горения U=10мм/с, |

теплоемкость |

смеси |

с=1 |

кДж/(кг·С), плотность ρ 0 = 2 ×103 кг/м3 , |

λ=3Вт/(м·К). Толщина прогретого слоя будет примерно равна 0,15 мм.

δ |

а |

(10) |

|

U |

|||

|

|

1.4 Влияние управляющих факторов на скорость горения в СВС

В литературе подробно описано влияние различных параметров системы на скорость горения U. Обобщены данные по изменению U от соотношения компонентов в исходной смеси (α), концентрации инертной добавки в шихте (ơ), размеров частиц реагентов (r), относительной плотности ( ) и начальной температуры (То) гетерогенной среды, давления газа окружающей среды (Р), диаметра образца (d) [4]. На рисунках 2 – 9 приведены некоторые конкретные примеры.

1.4.1 Влияние качества перемешивания

Учитывая гетерогенность реакционных систем СВС, понятно и действие условий их приготовления. Степень гомогенизации и качество контакта реагирующих частиц обуславливают скорость массообмена, уровень тепловыделения, скорость химической реакции в волне горения.

13

В аппаратах одного типа качество смешения зависит от многих факторов, и в том числе от времени перемешивания. Кроме того, на качество перемешивания по уровню гомогенности получаемой смеси влияют условия смешения. Например, в вакууме (остаточное давление 1 – 10 мм рт ст) состав смесей Ti+C и Ti+B достигает одинаковой степени распределения углерода и бора в сравнении с перемешиванием в нормальных условиях (воздух и атмосферное давление) в 6 – 8 раз быстрее.

Длительное перемешивание в энергонапряженных аппаратах приводит к образованию на поверхности частиц продукта. Это при инициировании экзотермической реакции приводит к снижению скорости и температуры реагирования. Скорость реагирования снижается также за счет изменения поверхности и морфологии частиц титана. Поверхность частиц уменьшается, частицы становятся более компактными.

1.4.2 Зависимость скорости горения от давления

Скорость горения U практически не изменяется с ростом давления инертного газа (см. рис. 2). На первых этапах исследований в области СВС, когда проводились сравнения с горением взрывчатых ве- ществ и твердых ракетных топлив, этому обстоятельству придавалось большое значение как характерному признаку СВС. Позже детальные исследования показали, что постоянство скорости горения в безгазовых СВС-системах при варьировании давления инертного газа в окружающей среде строго выполняется для образцов с большой относительной плотностью ( > 0,7). Для высокопористых гетерогенных сред вклад механизма переноса тепла через газовую фазу может быть значительным, и при этом скорость горения зависит от природы и плотности газа.

В ряде металлотермических процессов горение при атмосферном давлении сопровождается сильным разбросом реагирующего расплава, а иногда протекает в виде взрыва. Сопутствующие газы образуют пузырьки или газовые прослойки. Они и выбрасывают реакционную смесь.

14

Рис. 2 . Зависимость скорости горения (U) от давления инертного газа (аргона) окружающей среды (Р) для разных систем

1.4.3 Зависимость скорости горения от дисперсности реагентов

Зависимость скорости горения U от дисперсности реагентов (см. рис.3) является типичной для гетерогенных систем — крупные частицы требуют большего времени для реагирования, поэтому функция U(r) является убывающей, хотя ее вид может быть различным. В средней части кривой обычно U ~ r для малых и крупных частиц имеют место отклонения от этого закона.

Рис. 3. Зависимость скороcти горения (U) от размера частиц Ti (г)

в системе Ti + С

15

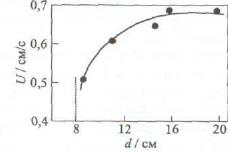

1.4.4 Зависимость скорости горения от диаметра образца

Характерна зависимость скорости горения U от диаметра образца d. Традиционно считается, что при d ниже некоторого критического значения образцы не горят. При дальнейшем увеличении диаметра скорость горения возрастает с тенденцией к насыщению. Действительно, увеличение d ведет к увеличению отношения объемного количества выделившегося тепла (~ d3) к теплопотерям через поверхность (~ d2). Можно представить, что существуют два критических диаметра: минимальный — при d < dmin реакция в самораспространяющемся режиме невозможна — и максимальный — при d > > dmax достигнуты адиабатические условия и параметры горения слабо зависят от теплопотерь. Следовательно, вид зависимости U(d), показанный на рис. 4, отражает тепловую природу горения и роль теплопотерь.

Рис. 4. Зависимость скорости горения (U) от диаметра образ-ца (d) в

системе Hf + С Эксперименты с

закалкой фронта горения в

клину показывают, что значение dmin для некоторых систем может быть очень малым (300-500 мкм), иногда сравнимым с размером нескольких частиц исходных реагентов.

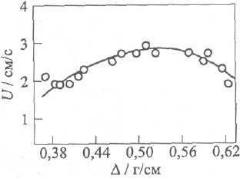

1.4.5 Зависимость скорости горения от плотности |

|

сформованного элемента |

|

Часто зависимость U от плотности образца |

имеет |

максимум (см. рис.5). В литературе нет однозначной трактовки этого эффекта. Максимум объясняется действием двух конкурирующих процессов. С одной стороны, увеличение плотности среды способствует улучшению межчастичных контактов, что ведет к ускорению химической реакции и увеличению скорости распространения волны горения. С дру- гой стороны, соответствующее возрастание теплопроводности среды с ростом плотности увеличивает отвод тепла из зоны горения в холодную часть образца, тем самым замедляя процесс

16

горения. Теоретическая модель, в которой использовались экспериментальные зависимости изменения теплопроводности от плотности среды, дает монотонное увеличение скорости горения во всем диапазоне изменения плотности .

Рис. 5. Зависимость скорости горения от плотности образца в системе Hf + С

Предложена другая гипотеза для систем с одним плавящимся компонентом (например, Ti+С, Ti+В), в которых предполагается, что капиллярное растекание расплава по пористой твердой среде лимитирует процесс горения. В этом случае существует критическое значение пористости среды (объем пор равен объему растекающейся жидкости), ниже которого (большие плотности) скорость процесса горения замедляется.

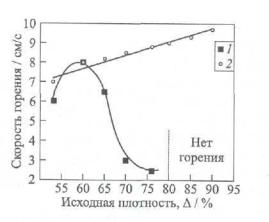

Наконец, еще одно объяснение наличия максимума на зави- симости U( ) связано с наличием газифицирующихся примесей в порошках с достаточно большой удельной поверхностью. На рис.6 представлены экспериментальные данные по изменению скорости горения в системе Ni-Al в зависимости от плотности исходной среды для различных смесей порошков реагентов.

17

Рис. 6. Зависимость скорости горения в системе Ni-Al от исходной плотности реакционной среды:

1-без предварительной обработки; 2-с дегазированием, Т=570К, Р=13Па

Видно, что для предварительно не обработанных образцов (кривая 1) зависимость имеет характерный максимум. В то же время для дегазированных порошков (кривая 2) скорость горе- ния в среднем выше и меняется монотонно с увеличением плотности. Аналогичные данные были получены и для других систем. На основе этих результатов можно заключить, что при относительно малых плотностях реакционной среды ( < 0,6) газ, десорбирующийся в волне горения, беспрепятственно (не нарушая ее целостности) покидает реакционную среду, имеющую высокую фильтрационную проницаемость. Поэтому в этом диапазоне плотностей скорость горения возрастает с ростом плотности как результат увеличения эффективной теплопроводности среды. В малопористых образцах ( > 0,6) с малой проницаемостью десорбция газа ведет к локальному увеличению газового давления во фронте волны, что в свою очередь приводит к разрушению микроструктуры среды — образованию микротрещин. Микротрещины понижают эффективную теплопроводность, и, как результат, средняя скорость горения падает.

18

Высокоскоростная микровидеосъемка распространения процесса в образцах с высокой исходной плотностью показала, что причиной наблюдаемых макроосцилляций является пери- одическое образование микротрещин перед фронтом волны горения.

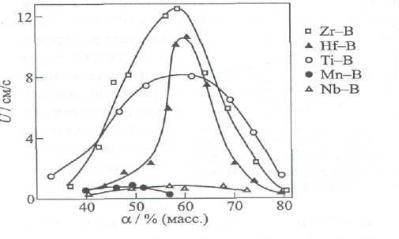

1.4.6 Зависимость скорости горения от соотношения компонентов

При стехиометрическом соотношении реагентов, соответствующем адиабатической температуре горения в системе, наблюдается максимум на зависимости U от α (рис. 7), то есть величина скорости горения однозначно определяется тепловыделением в зоне реакции.

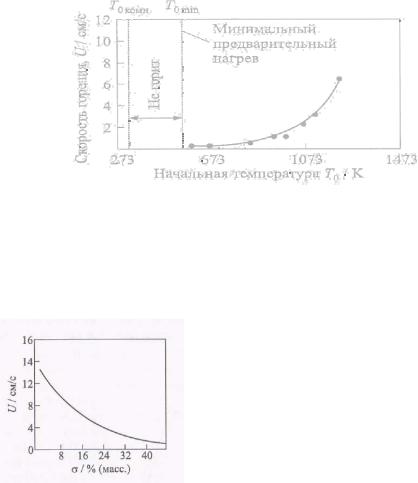

Увеличение начальное температуры То приводит к общему росту температуры горения и увеличению скорости химической реакции. Типичная зависимость скорости горения от То (рис. 8) возрастающая функция. В отличие от изменения То введение в систему СВС инертного разбавителя снижает тепловыделение в зоне реакции. Скорость химического взаимодействия снижается вслед за температурой горения. Скорость горения убывает (рис.9).

Рис. 7. Зависимости скорости горения U

от соотношения компонентов α в системе Me + αB

19

Рис. 8. Зависимость скорости горения U от начальной температуры То в системе Ti + Ni

Рис. 9. Зависимость скорости горения U от разбавления конечным продуктом а в системе Ni+Al

(Т=300К)

1.4.7 Влияние массовых сил на горение гетерогенных систем с конденсированными продуктами

Эффект влияния массовых сил на горение конденсированных систем основан на действии перегрузок на процессы, протекающие

20