Опыт анализа интердискурсивности в политической семиосфере США (90

..pdf11

3г – вторичный политический дискурс, образованный пересечением политического дискурса, политического дискурса СМИ и бытийного политического дискурса.

Подчеркнём, что полученное дискурсивное пространство – это сложное многомерное явление, образованное пересечением разных типов дискурса. Таким образом, можно говорить о феномене интердискурсивности. Правомерно определить интердискурсивность как актуализацию текстового фрагмента, принадлежащего одному типу дискурса, в ином дискурсе, в результате чего наблюдается наложение языковых элементов, стратегий, структур и характеристик исходных дискурсов на вторичные.

Возникает вопрос о соотношении понятий «интердискурсивность» и «интертекстуальность», который требует изначального разграничения понятий «текст» и «дискурс».

Изучив работы современных лингвистов, можно прийти к заключению, что понятие «дискурс» рассматривается с позиций различных научных парадигм, что вызывает трудности с его точным определением и не позволяет сузить понятийный диапазон.

Однако в большинстве научных трудов текст рассматривается как часть дискурса. Последний определяется как совокупность всех текстов, принадлежащих одному фрагменту экстралингвистической реальности (научный дискурс, политический дискурс, юридический дискурс). Дискурс в таком понимании представляет собой «комплексную взаимосвязь многих текстов, функционирующих в пределах одной и той же коммуникативной сферы» [Чернявская, 2006], а дискурсивный анализ сосредоточен на выявлении элементов текста, являющихся общими для того или иного типа дискурса, а также на определении, какими типами текста репрезентируется определённый дискурс.

С другой стороны, дискурс – это текст в совокупности с экстралингвистическими факторами, речь, погруженная в жизнь [Арутюнова Н.Д., Дейк Т.А.]. Лингвистический анализ при таком понимании дискурса предполагает исследование куль- турно-ситуативного фона и влияния различных элементов коммуникативного процесса на внутритекстовую организацию языковых единиц и структур.

В. Е. Чернявская считает, что два основных подхода к пониманию дискурса, изложенных выше, не являются взаимоисключающими и никак не противоречат друг другу, а лишь исследуют одно и то же явление с разных сторон. Под дискурсом следует понимать, в одном случае, «отдельное конкретное коммуникативное событие», а в другом «коммуникативное событие как интегративную совокупность определённых коммуникативных актов, результатом которого является содержа- тельно-тематическая общность многих текстов» [Там же: 78].

Разделяя, таким образом, понятия «текст» и «дискурс», мы склоны исходить из положения, что интертекстуальность не синонимична интердискурсивности, а подчинена ей.

Интердискурсивность «характеризует взаимодействие между различными типами дискурса, т.е. интеграцию, перекрещивание различных областей человеческого знания и практики» [Чернявская, 2007: 22], а дискурс актуализируется в конкретных

12

текстах, которые коррелируют друг с другом посредством текстовой категории – интертекстуальности.

Необходимость выделения гиперструктуры текста и дискурса (интертекстуального и интердискурсивного уровня) возникла из желания проследить связи отдельных высказываний и целого текста с иными текстами, а в дискурсе «с чужими и с собственными дискурсивными практиками коммуниканта, его пресуппозициями, эмоционально-психическими состояниями, отношениями, оценками, знаниями норм и правил» [Кашкин, 2005: 340].

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод: термины «интертекстуальность» и «интердискурсивность» не достаточно изучены и нуждаются в дальнейшей разработке. Тем не менее, можно отметить, что интердискурсивные отношения не могут быть изучены без анализа интертекстуальных отношений.

Целесообразно рассмотреть пример, позволяющий увидеть, как интертекстуальность заполняет такую форму политического дискурса как вторичный политический дискурс. Источник следующего примера – on-line форум PoliticsForum, где американцы, не принадлежащие к числу профессиональных политиков, высказывают своё мнение о политических новостях.

Вответ на статью от 18 декабря 2009 года «US calls on Uganda to cancel antihomosexuality law», где говорится об отрицательной реакции США на обсуждение в Уганде законопроекта о запрете гомосексуальных связей, участник форума пишет:

That would be an excellent idea.

I expect that to happen when Al Gore dismantles his jet for scrap and stops eating steaks !» [URL: http://www.politicsforum.org/forum (дата обращения: 20.12.2009)].

Вданном высказывании сделана ссылка на американского политического лидера, которого открыто критиковали американские СМИ за непоследовательность и несоответствие его убеждений действиям. В частности, в 2006 году СМИ поднимали вопрос о том, что активный защитник окружающей среды, каковым себя позиционирует Гор, не может владеть частным самолётом, а тем более использовать его в рекламных целях. Позднее, в 2008 году, СМИ снова атаковали Гора за то, что он не был вегетарианцем (в частности, ел стейки), но пропагандировал здоровый образ жизни и борьбу с глобальным потеплением. Некоторые газетные заголовки звучали,

например, так: «Global Warming and Al Gore – Having his Steak and Eating It, too!?!».

Вгазетном заголовке, в свою очередь, обыгрывается идиома «Have one’s cake and eat it too», которая имеет дидактический характер. Её прототипически связывает бытийный дидактический дискурс, что, в данном случае, также позволяет говорить об интердискурсивном характере вторичного политического дискурса. Таким образом, говорящий, ссылаясь на информацию, полученную им до этого, даёт понять, что Америка, будучи страной далекой от совершенства, и политических лидеров которой нельзя назвать кристально чистыми, не может диктовать правила другим странам, тем более в вопросах нравственности.

Вприведённом примере удалось проследить феномены интертекстуальности и интердискурсивности во вторичном политическом дискурсе, образованном пересечением профессионального дискурса политиков и бытийного дискурса, а также профессионального дискурса политиков и дискурса СМИ.

13

Возвращаясь к понятию «интердискурсивность», отметим, что в современной лингвистике различают естественную и инсценируемую интердискурсивность. Естественная интердискурсивность представляет собой «естественный процесс интеграции человеческих знаний, рассредоточенный в разных дискурсивных формациях», тогда как при инсценируемой интердискурсивности создаётся «особая взаимосвязь языковых единиц, которая инициирует в воспринимающем сознании переход от одного типа дискурса к другому» [Чернявская, 2007: 22-23]. Именно инсценируемая интердискурсивность будет обладать манипулятивным потенциалом, благодаря своей способности «переключать» сознание адресата на «другую систему знаний, кодов, другой тип мышления» [Там же].

Политическое манипулирование – это способ воздействия на сознание и поведение людей с определённой политической целью. «Политические манипуляции – один из способов осуществления власти и борьбы за нее» [Цуладзе, 2000: 23]. Логично предположить, что осуществлять такое воздействие будет политикпрофессионал в речах, обращениях и призывах к народу.

Однако прямой контакт аудитории и политических деятелей крайне ограничен. С данным фактом связано появление определённых профессиональных групп, осуществляющих функции «дискурсного объяснения, классификации и легитимации тех или иных способов конструирования картины мира» [Русакова, Русаков, 2008]. Как отмечает Пьер Бурдье: «Профессионалов объяснения и публичного выступления – социологов, историков, политиков, журналистов и т.п. – объединяет две вещи: с одной стороны, они работают над экспликацией принципов видения и деления практик, с другой стороны, они борются, каждый в своем пространстве, за навязывание этих принципов и за возможность признания их в качестве легитимных категорий конструирования социального мира» [Цит. по Русаков, 2008: Электронный ресурс].

Следовательно, политический дискурс СМИ не является автономным и напрямую зависит от профессионального политического дискурса. Процесс манипуляции не останавливается на уровне выступлений политиков-профессионалов, а происходит и на этапе трактовки СМИ политических посланий.

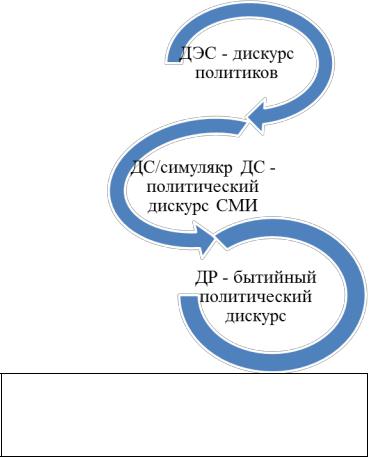

А.М. Каплуненко характеризует взаимодействие Дискурса Различий, Дискурса Согласования и Дискурса Экспертного Сообщества в процессе манипуляции следующим образом. На начальном этапе воздействия манипулятор действует с позиции дискурса власти или Дискурса Экспертного Сообщества, используя термины, которые манипулируемый не всегда способен интерпретировать самостоятельно. Но манипулятору необходимо это недопонимание, чтобы сохранить лидерство, престиж ДЭС в коммуникации, использовать скрытый argumentum ad vericundiam. Так появляется симулякр ДЭС, или видимость сближения с носителями ДР. На самом дела манипулятор использует недопонимание для управления ДР [Каплуненко, 2007].

Опираясь на данную схему, представляется возможным определить профессиональный политический дискурс как Дискурс Экспертного Сообщества. Политики – профессиональная группа, вырабатывающая содержание термина и имеющая общую коммуникативную цель, полностью подчинённую борьбе за власть. Бытийный

14

дискурс, зависящий от индивидуального контекста интерпретации, таким образом, является дискурсом различий. Содержание концептов, которыми оперируют носители данного дискурса, различается от интерпретатора к интерпретатору. Незнание профессиональных терминов, связывающих первичный политический дискурс, делает реципиентов открытыми манипуляции.

Однако, стремясь достигнуть понимания, политик обязан ориентироваться на аудиторию и, следовательно, искать пути к Дискурсу Согласования, что неизбежно вовлекает СМИ как коммуникативную среду, необходимую для достижения данной цели. Дискурс СМИ, трактующий термины, присущие политическому дискурсу, становится Дискурсом Согласования.

Важно подчеркнуть, что основная цель политического дискурса – борьба за возможность монополизировать право устанавливать ценностные векторы и формировать мировоззрение гражданского общества. Сформулированная цель характерна для политической коммуникации в США. Достижение данной цели возможно лишь при контакте с аудиторией. Несмотря на то, что сегодня всё чаще государственные власти стараются построить диалог с обществом при помощи организации конгрессов, круглых столов и публичных выступлений, основным и самым эффективным способом общения с аудиторией остаются СМИ. Возникающему на основе политического дискурса вторичному политическому дискурсу СМИ присуща интерпретация (часто, однако, под давлением власти или коммерческих институтов) посылок профессионального дискурса политики. Таким образом, манипуляция возможна на данном этапе и, следовательно, можно предположить, что вместо Дискурса Согласования будет, скорее всего, создан его симулякр.

Симулякр (фр. simulacres, от simulation - симуляция) – «термин философии постмодернизма для обозначения внепонятийного средства фиксации опыта» [История философии]. Симулякр также предстаёт как образ, лишенный сходства с предметом, но создающий эффект подобия. В Античной философии происходил поиск соответствия образа сущности (эйдосу) вещи или ее образцу (парадигме). В эпоху постмодернизма термин «симулякр» интерпретируется Ж. Батаем, П. Клоссовски, А. Кожевым, Ж. Бодрийяром и др. Фундаментальным свойством симулякра выступает его принципиальная несоотнесенность и несоотносимость с какой бы то ни было реальностью [Можейко, 2002].

Ж. Бодрийяр приводит классы симулякров. Симулякр первого порядка – это подделка (имитация, копия). Он характеризует эпоху Ренессанса. Симулякр второго порядка – функциональный аналог – создаётся серийным производством и характерен для эпохи промышленной революции. Симулякр третьего порядка – гиперреальность, знак, отделенный от своего первоначального означаемого (мода, терроризм, СМИ). Такой симулякр характеризует эпоху постмодернизма. Ж. Бодрийяр утверждает, что именно симулякры третьего порядка определяют принципы функционирования СМИ [Бодрийяр, 2006].

Симулякр также называют знаковой антикультурой, когда «низменное, черное выдается за высокое и достойное с помощью применения знаков возвеличения или же эстетизации, и наоборот – положительное может выдаваться за нечто

15

недостойное и преступное, будучи маркированным знаками дискредитации»

[Лапина, 2009: 20].

В сфере политтехнологий отмечается увеличение роли символов, когда «символы и образы начинают оказывать большее влияние на сознания людей, чем реальные факты и события, что позволяет конструировать симулякр политического поля в соответствии с пожеланиями и чаяниями электората» [Ившина, 2010: 16].

Анализ материала показал, что, создавая симулякр, американские СМИ использовали стратегию подачи ложной или искажённой информации и соответствующие языковые средства оформления высказываний. Отметим, что адресат, не склонный к тщательному анализу и проверке информации, а главное, признающий интерпретацию СМИ истинной в силу более высокой техники и организации дискурса, будет уязвим к такого рода манипуляции. Симулякризация завершится успешно, а созданный симулякр полностью заменит для адресата реальность.

Обратимся к ещё одному элементу триады ДЭС – ДС – ДР – Дискурсу Различий, который является вторичным дискурсом, возникающим как реакция аудитории на политические события, которые подверглись интерпретации журналиста. Таким образом, именно в бытийном политическом дискурсе становится возможным проследить процесс манипуляции сознанием с начала и до конца и выявить средства и цель воздействия на аудиторию (схема 2).

Схема 2 Взаимодействие первичного и вторичных дискурсов в процессе манипуляции

|

|

создание |

|

|

успешного по- |

|

|

литического |

|

|

нарратива с це- |

|

|

лью манипули- |

интерпре- |

|

ровать сознани- |

тация по- |

|

ем адресата |

сылок |

|

|

професси- |

|

|

онального |

|

|

дискурса |

|

|

политики |

|

|

|

|

|

реакция аудитории на политические события, которые подверглись интерпретации журналиста

16

Анализ взаимодействия ДЭС, ДС и ДР в процессе манипуляции, позволил сделать следующие выводы:

1.Номинации, принадлежащие ДЭС, благодаря профессионально созданному нарративу, действительно проникают в ДР.

2.СМИ и политики-профессионалы используют стратегию подачи ложной или искажённой информации (происходит симулякризация дискурса) и соответствующие языковые средства оформления высказываний, такие, как эвфемизмы и дисфемизмы. Лингвистическая природа эвфемизмов и дисфемизмов такова, что они являются субститутами нежелательных обозначений и, таким образом, к ним прибегают политики и представители СМИ как к успешному манипулятивному ресурсу в силу их способности воздействовать на сознание адресатов.

3.Выявляется манипулятивный потенциал ДР, а именно, смещение фокуса аргументации при реконструкции языковой личности при переходе от ДЭС к ДР, что также позволяет лучше понять природу взаимодействия данных типов дискурса.

Приведём пример анализа взаимодействия ДЭС, ДС и ДР:

Винтервью, которое появилось в "Today Show" на канале NBC с ведущим Мэттом Лауэром, президент США Барак Обама следующим образом ответил на вопрос о неспособности его администрации справиться с проблемой утечки нефти в Мексиканском заливе:

I was down there a month ago, before most of these talking heads were even paying attention to the gulf. A month ago...I was meeting with fishermen down there, standing in the rain talking about what a potential crisis this could be. And I don’t sit around just talking to experts because this is a college seminar. We talk to these folks because they

potentially...have |

the best answers, so I know whose |

ass to kick |

[URL: http://www.nbc.com (дата обращения: 11.08.2010)]. |

|

|

Отметим, что, согласно приведённой выше схеме взаимодействий ДЭС, ДС и |

||

ДР, президент, |

являясь представителем власти и, следовательно, |

экспертного дис- |

курсивного сообщества, должен обращаться к терминам, профессиональным эвфемизмам и речевым оборотам, присущим данному дискурсу. Далее, стремясь транслировать либо интерпретировать данное высказывание для аудитории, СМИ, действуя с позиций Дискурса Согласования, дают собственную трактовку, используя понятия, более близкие Дискурсу Различий, в котором происходит индивидуальное осмысление и реакция, свидетельствующая об успехе либо провале попытки воздействия на сознание.

Однако в данном примере Барак Обама использовал сленговое выражение to kick smb’s ass, характерное для личностно-ориентированного дискурса, что явилось неожиданностью для представителей СМИ. Не имея возможности интерпретировать высказывание президента (ибо сленговое выражение to kick smb’s ass явно демонстрирует интенцию «я надеру задницу виновным», принадлежит дискурсу различий и, следовательно, не нуждается в пояснениях), СМИ начинают коммента-

17

рии, используя тот факт, что президент «играл не по правилам», отступив от экспертного дискурса. Вопрос о том, что Барак Обама собирается делать по поводу утечки нефти уже не обсуждается (ответ был дан однозначный, понятный и непрофессионалу и не нуждающийся в интерпретации). Однако появляются статьи, в которых трактуются причины употребления элементов личностно-ориентированного дискурса в институциональном дискурсе.

Отметим, что такая интерпретация также предполагает манипуляцию, ибо позволяет дать аксиологическую оценку внезапному отказу президента от экспертного дискурса. Либерально настроенные представители СМИ склонны поддерживать президента, трактуя его резкий переход на уровень Дискурса Различий желанием показать эмоциональную причастность ко всему происходящему. Консервативные СМИ считают, что такой переход недопустим для представителя государственной власти. Иными словами, воздействие на ДР начинается с эксплуатации партийных различий.

Следующие примеры иллюстрируют данную посылку. На канале CNBC (консервативном) сразу же появился отклик на интервью с президентом под заголовком

CNBC Host: Obama’s Use Of "Ass" Is Not Presidential, уже содержащим негативную оценку произошедшего. Ведущая программы Ребекка Квик так прокомментировала выступление Обамы:

If you’re the president of the United States and you go on the Today Show which is a morning show, where you’re going to have a lot of kids sitting around watching this, I think you choose your words more carefully [URL: http://www.cnbc.com (дата обращения: 11.08.2010)].

Отметим, что консервативно настроенная ведущая выдвигает аргументы, апеллирующие к важным ценностям в идеологии американцев, связанным с нравственным воспитанием общества. Пропозициональное содержание выдвигаемой точки зрения в данном случае суммируется утверждением «президент не может использовать ругательства в публичных выступлениях». Из приведённых аргументов становится ясно, что автор занимает позицию человека, поддерживающего Республиканскую партию, который стремится обвинить президента-демократа Обаму в неспособности сохранить традиционные ценностные установки, в то время как пост президента США накладывает на него определённые обязанности, ибо Соединённые Штаты – страна, сохраняющая верность традициям и поддерживающая нравственные устои. Более того, ведущая продолжает наступление, используя разнообразные языковые средства, что выражается, в первую очередь, на лексическом уровне:

Using the A word when you are on the Today Show talking with Matt Lauer, yeah, that disturbs me. But I also think that this is a way of trying to prove that I’m mad, to do exactly what everybody’s been pushing me to do, and it doesn’t ring true.

Заметим, что Ребекка Квик, заменяет сленговое выражение to kick smb’s ass на use the A word, выполняющее роль эвфемизма и, таким образом, давая понять, что, даже не будучи президентом, но просто как ответственный гражданин она предпочитает не употреблять ругательства в эфире. Более того, автор использует глагол disturb, коммуникативный потенциал которого становится очевиден при анализе словарных дефиниций:

18

1)to interfere with; to alter the position or arrangement of; to upset the natural and especially the ecological balance or relations of;

2)to destroy the tranquility or composure of; to throw into disorder; alarm; to put to inconvenience [Merriam-Webster Dictionary].

Таким образом, высказывание президента не просто неуместно, но и, согласно дефинициям, «тревожит, причиняет беспокойство, расстраивает».

Ребекка Квик также обвиняет президента в неискренности, заявляя, что эмоции, которые Обама пытался передать, являются ложными, поскольку продиктова-

ны желанием угодить народу to do exactly what everybody’s been pushing me to do и,

таким образом, попытка выразить эмоции (в данном случае гнев по поводу бездействия нефтяной компании) в понятной для большинства форме на уровне личност- но-ориентированного дискурса становится лишь коммуникативной стратегией сближения с аудиторией, не получившей одобрения it doesn’t ring true.

Возвращаясь к ДЭС, отметим, что Барак Обама апеллировал к эмоциям адресатов, пытаясь создать образ смелого, ответственного президента, готового, невзирая на погодные условия, промокая под дождём (standing in the rain), обсуждать с народом проблемы и оказывать ему действенную помощь, в то время, как академики

ижурналисты - говорящие головы без сердец (talking heads).

Схожее понимание ситуации можно увидеть на более либеральном канале ABC. Прежде всего, статья появляется под нейтральным заголовком President Obama Wants to Kick Some Ass. Далее следует прямая цитата с кратким пояснением:

After spending several weeks expressing disdain for pundits’ calls for President Obama to show more emotion and outrage about the environmental disaster in the Gulf – White House officials called it "method acting" and "theatrics" – President Obama showed some anger in an interview to air on NBC tomorrow morning [URL: http://www.abcnews.go.com (дата обращения: 11.08.2010)].

В данном высказывании президент Обама позиционирован как представитель власти, от которого на протяжении длительного времени ожидали проявления эмоций по отношению к ситуации в Мексиканском заливе. В итоге президент сделал то, что от него ожидала вся страна и не просто страна, а pundits «мудрецы, эксперты, специалисты» (те же talking heads, «говорящие головы»). Таким образом, используя причинно-следственную схему аргументации, где точка зрения является следствием того, что указано в аргументе, автор высказывания имплицирует вопрос: «А чего же вы хотели? Вы просили эмоции – вы их и получили», – таким образом, снимая ответственность с самого президента и перекладывая её на аудиторию.

О перлокутивном эффекте манипуляции как консервативных, так и либеральных СМИ свидетельствуют появившиеся на различных политических форумах сообщения:

1)Well this sure isn’t the first time he hasn’t "sounded Presidential". Maybe more people are starting to catch on [URL: http://www.politicsforum.org/forum (дата обращения: 20.08.2010)]?

2)Obama doesn’t know the meaning of the word "Presidential" [URL: http://www.politicsforum.org/forum (дата обращения: 20.08.2010)].

19

3)Obama is trying to get macho by using vulgar language to prove he really is mad about the oil spill. It is a pathetic attempt to fake emotion.

4)First, it’s "he needs to get angry," then when a comment is taken out of context, it's "he’s a dictator." [URL: http://www.politicalwire.com (дата обращения: 20.08.2010)]

5)Oh, for CHRIST SAKE you people! Its "ASS". I think all of you are forgetting about the bigger issue here, and it was who’s ass we need to kick over the Gulf! Hello? Major crisis on our hands and all you people are worried about who used the "A" word. Get real [URL: http://www.politicsforum.org/forum (дата обращения: 20.08.2010)].

6)This kick a** comment is getting all the buzz, but Obama’s answer to the question about why he hasn’t talked to the CEO of BP was horrible [URL: http://www.politicalwire.com (дата обращения: 20.08.2010)].

Отметим, что примеры 1 и 2 содержат отсылку к заголовку CNBC Host: Obama’s Use Of "Ass" Is Not Presidential, а пример 3 является аллюзией на слова журналиста о неискренности Обамы. Очевидно, что пример 4 также является реакцией не на выступление президента, а на интерпретацию его высказывания СМИ. Обратим внимание, что ни один из вышеперечисленных примеров (примеры 1-4) не содержит замечаний, размышлений, попыток разобраться с самой проблемой утечки нефти. Форумы заполнены сообщениями, содержащими прямые цитаты, аллюзии и другие интертекстуальные средства, указывающие на то, что журналистинтерпретатор был более успешен в борьбе за общественное мнение, чем политикпрофессионал.

Тем не менее, сообщения, затрагивающие экологическую проблему (5 и 6), указывают на то, что манипуляция не во всех случаях проходит успешно. Если реципиент не соглашается с интерпретацией СМИ, а делает попытку анализировать первоисточник, он уже не настолько подвержен манипуляции на этапе Дискурса Согласования. Однако, не умея интерпретировать профессиональные термины экспертного дискурсивного сообщества, он в итоге может попасть под воздействие по- литика-профессионала. Как уже отмечалось в предыдущих параграфах, при анализе вторичного политического дискурса часто можно наблюдать высказывания, заимствованные из профессионального политического дискурса, и такие интердискурсивные связи свидетельствуют о высокой степени манипуляции сознанием.

Таким образом, проследив, каким образом выказывания профессионального дискурса политиков интерпретируется СМИ, а затем интегрируется в высказывания рядовых граждан, можно получить картину взаимодействия разных типов дискурса

вобразованном ими дискурсивном пространстве, т.е. посредством интердискурсивности, которая обладает манипулятивным потенциалом. В результате исследования определено, что манипулятивное воздействие может быть отмечено на каждом этапе взаимодействия ДЭС, ДС и ДР. В ДЭС цель политика-профессионала – создание эффективного нарратива, способного внедрять целевые номинации в ДР. Манипуляция не прекращается на данном этапе, а продолжается в ДС в силу его посреднического характера и роли интерпретатора терминов и посылок, принадлежащих ДЭС. Таким образом, формируя ДС и в то же время манипулируя сознанием адресатов в собственных целях, СМИ фактически создают симулякр ДС, его видимость, который невозможно распознать без критического анализа информации, предлагае-

20

мой СМИ. В ходе исследования также было отмечено, что ДР также может стать дискурсом зарождения манипуляции, в том случае, когда участники ДР интерпретируют номинации ДЭС в своих целях. Целью такого манипуляционного воздействия может быть технологичная перестройка исходного смысла под стереотип оппозиции существующей власти.

Отметим, что дальнейшей разработки требует проблема манипулирования сознанием при взаимодействии ДЭС, ДС и ДР. В частности, актуальными представляются выявление и категоризация интердискурсивных маркеров, технологий и тактик языковой манипуляции, а также изучение дискурсивного пространства, в котором пересекаются первичные и вторичные разновидности иных дискурсов.

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях:

1.Коробейникова, О.В. Декларатив как манипулятивный приём реконструкции языковой личности [Текст] / О.В. Коробейникова // Вестник Иркутского государственного лингвистического университета. Сер. Филология. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – №1(13). – С. 100 – 105 (0,8 п.л.).

2.Коробейникова, О.В. Ценностный аспект аргументации во вторичном политическом дискурсе [Текст] / О.В. Коробейникова // Вестник БГУ. Сер. Романо-Германская филология. – Улан-Удэ: БГУ, 2011. – №11 – С.

70-74 (0,5 п.л.).

3.Коробейникова, О.В. Опыт анализа интертекстуальности в бытийном политическом дискурсе [Текст] / О.В. Коробейникова // Аргументация vs манипуляция : сборник научных трудов / отв. ред. проф. А.М. Каплуненко. – Иркутск : ИГЛУ, 2009. – С.89-97 (0,4 п. л.).

4.Коробейникова, О.В. О понятиях интертекстуальности и интердискурсивности [Текст] / О.В. Коробейникова // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: материалы конференции молодых ученых

(Иркутск, 1 – 5 марта 2010 г.). – Иркутск: ИГЛУ, 2010. – С. 85-87 (0,2 п.л.).

5.Коробейникова, О.В. Подмена тармина как средство политической манипуляции [Текст] / О.В. Коробейникова //Инновационные подходы к исследованию языковой вариативности: сборник научных трудов по материалам российско-германской научно-практической конференции (Иркутск, 20-24 сентября, 2010 г.) / отв. ред. С.А. Хахалова, С. Эльспас – Иркутск: ИГЛУ,

2011. – С.124-126 (0,2 п. л.).

6.Коробейникова, О.В. К вопросу о понятии вторичный политический дискурс [Текст] / О.В. Коробейникова // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: материалы конференции молодых ученых

(Иркутск 1-4 марта 2011) – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – С. 93-95 (0,2 п.л.).

7.Коробейникова, О.В. Роль анализа ценностных суждений во вторичном политическом дискурсе [Текст] / О.В. Коробейникова // Аспирантские чтения ИГЛУ: сборник научных статей. – Электронное издание. – Иркутск: ИГЛУ, 2011. – С. 125-134 (0,5 п.л.).