Ekonomicheskiy_rost_v_stranakh_Vostoka_Kniga_1

.pdfразвития аграрного хозяйства изучаемой страны отличается определенной автономией и может иметь свои временные границы в пределах фаз единого сельскохозяйственного цикла. В-третьих, в некоторых случаях графики длинных волн «выскакивают» за пределы границ единого сельскохозяйственного цикла, что обусловлено незавершенностью фазы цикла, а точнее – с ситуацией, когда хозяйства агросферы частично выходят их цепей натуральной экономики, входя одной своей частью в открытый мир мирового рынка.

На представленных графиках мы четко видим общую особенность циклически-волновой динамики ХХ и начала XXI вв., характерную для всех отобранных нами стран. На них нашли отражение: 1) длительный отрезок фазы подъема первого цикла ХХ в.;

2)фаза спада первого цикла, завершившаяся к середине ХХ в.;

3)фаза подъема второго цикла в ХХ в., начало которой фиксируется (с «запаздывающим» лагом у бывших колониальных и зависимых стран) концом 1940-х – первой половиной 1950-х гг., а пик фазовой активности выпадает, как правило, на различные временные отрезки, относящиеся к периоду от начала 1970-х до начала 1980-х гг.; 4) фаза спада второго цикла ХХ в., завершившаяся к концу 1990-х гг.; 5) фаза подъема нового – первого цикла в XXI в., хотя и не равномерно проявившаяся в различных странах. Подчеркнем, что вся совокупность данных, собранных по национальным (т.е. независимым друг от друга) источникам, свидетельствует о временном единообразии повышательной фазы второго цикла ХХ в. и первого цикла XXI в. Иначе говоря, закономерности движения больших циклов приняли более стройный характер вместе с распространением и усилением влияния на хозяйство (в частности, сельское хозяйство и его отрасли) глобальных процессов.

Важнейший вопрос, который возникает в связи с использованием «циклически-волновой» методики анализа, состоит в отборе параметров, изменение значений которых максимально надежно свидетельствовало бы о характере изменений в изучаемом объекте на стороне производства. Для целей настоящей

261

работы мы отобрали два, как думается, наиболее существенных («результирующих») параметра.

К ним относится урожайность, в изменениях которой отражается длительный исторический прогресс в производительных сил человечества. По значениям показателей волновой динамики урожайности определяются границы единого сельскохозяйственного большого цикла в агросфере.

Второй используемый параметр – производительность труда (она для графического построения больших циклов рассчитывалась в физических показателях объема выхода продукта на единицу затраченного рабочего времени). В изменениях данного параметра отражается прогресс в экономии труда как целеполагающем факторе экономического роста, а также фиксируются сдвиги в смене технологического этапа развития (ТЭР) производительных сил.

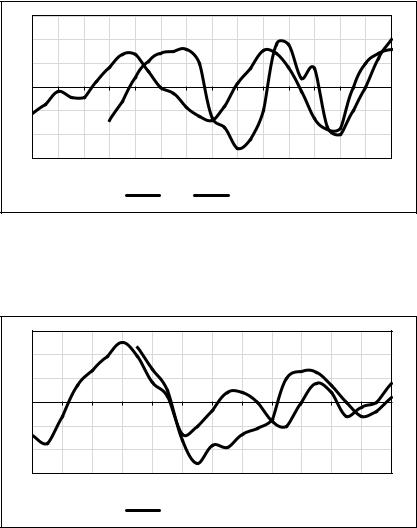

Рассмотрим циклическую динамику движения урожайности и производительности труда в рисопроизводящем хозяйстве Японии (см. приложение 1.1.1). Фаза подъема первого в ХХ в. большого цикла урожайности стартовала в конце XIX в. и достигла точки верхнего экстремума в середине 1910-х гг. Пройдя пик, цикл с начала 1920-х гг. вступил в фазу спада, которая закончилась в конце 1940-х гг. (достигнув нижнего экстремума). С этого периода начался второй в ХХ в. большой цикл урожайности. Его фаза подъема завершилась в начале 1970-х гг. Фаза спада этого цикла продолжалась до конца 1990-х гг. Преодолев нижнюю точку экстремума, стартовал новый большой цикл урожайности – первый в XXI в., который пока еще не завершен. Если сравнивать циклическую динамику урожайности риса в Японии с конфигурацией большого цикла урожайности зерновых культур в России, показанного на рис. I-1.1 (см. §1.1), то отмечается безусловное совпадение фазовых переходов, а также верхних и нижних экстремумов в ХХ–ХХI вв.

Фазы цикла производительности труда в рисопроизводящем хозяйстве Японии имеют запаздывание относительно фаз

262

цикла урожайности, причем сдвиг верхнего и нижнего экстремума в первом цикле ХХ в. составляют 10–15 лет, во втором цикле ХХ в. – примерно 5 лет, а в новом цикле XXI в. экстремумы практически полностью совпадают (см. приложение 1.1.1). В таком отставании фаз подъема и спада проявляются законы землесберегающего технологического способа производства (ТСП), сложившегося в сельском хозяйстве Японии, когда целевой установкой агропроизводства исторически был рост фактора продуктивности земли (урожайности), а фактор производительности труда изначально не играл никакой роли (подробнее см. §1.3). Только с середины ХХ в. и особенно в XXI в. циклическая динамика производительности труда стала изменяться, что было результатом увеличения ее абсолютных величин.

Изучая график циклической динамики урожайности и производительности труда в рисопроизводящем хозяйстве Индии, можно заметить несколько другую конфигурацию волны (см. приложение 1.1.2). Первый в ХХ в. цикл урожайности стартовал в середине 1900-х гг. и достиг верхнего экстремума в 1930 г., а если сравнивать с аналогичным циклов в Японии, то – на 15 лет позднее. Фаза спада первого цикла урожайности в рисопроизводящем хозяйстве Индии длилась до начала 1950-х гг., сменившись компенсационным ростом после обретения независимости и проведения аграрной реформы. В конфигурации волны видны небольшой подъем до середины 1960-х гг., сменившийся некоторым спадом до середины 1980-х гг., и рост до середины 1990-х гг. – точки верхнего экстремума второго цикла ХХ в. Таким образом фаза подъема второго большого цикла урожайности растянулась почти на 40 лет (включая компенсационный рост и период «зеленой революции»). Однако фаза спада второго цикла заняла всего 10 лет и цикл закончился в середине 2000-х гг. С точки нижнего экстремума в середине 2000-х гг. начался новый цикл XXI в. Таким образом длина первого цикла ХХ в. в рисопроизводящем хозяйстве Индии составила примерно 50 лет, второго – 55 лет. Конфигурация волны про-

изводительности |

труда |

с |

небольшими |

отклонениями |

|

|

263 |

|

|

соответствует большим циклам урожайности, дихотомии, свойственной рисопроизводящему хозяйству в Японии, в Индии не наблюдается.

Большие циклы урожайности в пшеницепроизводящем хозяйстве Пенджаба (штат Индии) и Пакистана являют собой практически полное единообразие (см. приложения 1.1.3 и 1.1.4). Будучи до 1947 г. единой провинцией Пенджаб, циклическая динамика урожайности пшеницы в первом цикле ХХ в. имеет одинаковую конфигурацию. Фаза спада, длившаяся с середины 1900-х гг. до начала 1930 г., сменилась фазой подъема до середины 1940-х и затем резкой фазой спада до середины 1960-х гг. Политические события, связанные с разделом провинции на Пенджаб (штат Индии) и Пакистан соответствовали фазе спада, а фаза подъема была обусловлена внедрением технологий «зеленой революции». C фазы подъема середины 1960-х начался второй большой цикл ХХ в., причем в Пенджабе он проявил себя более активно, чем в Пакистане. Большой цикл производительности труда в Пенджабе по точкам экстремумов, фазам подъема и спада соответствовал циклу урожайности, что свидетельствует о том, что преобразование технического оснащения агропроизводства началось практически одновременно с внедрением био-химических средств производства, свойственных «зеленой революции». Также необходимо отметить, что рамки двух больших циклов урожайности ХХ в. соответствуют эталонному циклу, показанному на рис. I-1.1 (см. §1.1).

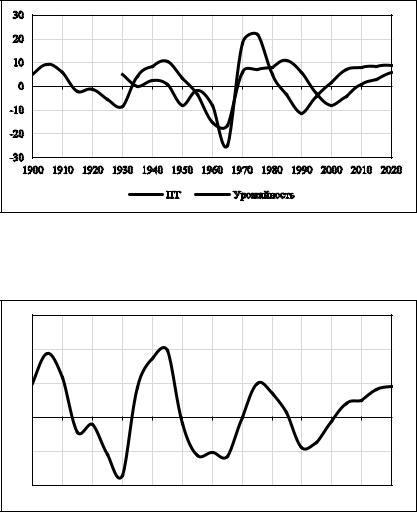

Рассмотрим большие циклы динамики хозяйства агросферы в Казахстане, Узбекистане и России, бывшие до 1991 г. в составе единой страны – СССР (см. приложения 1.1.5 – 1.1.8). Конфигурация волн больших циклов имеет почти полную идентичность эталонному сельскохозяйственному циклу по России, периоды и экстремумы которого представлены в таблице I-1.2 (см. §1.1). Это свидетельствует, помимо прочего, о воздействии единой аграрной политики СССР на циклическую динамику в сельском хозяйстве.

264

Приложение 1.1.1. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности и производительности труда (ПТ) в рисопроизводящем хозяйстве Японии

15

10

5

0

-5

-10

-15 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

ПТ Урожайность

Источник: Расчеты автора

Приложение 1.1.2. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности и производительности труда (ПТ) в рисопроизводящем хозяйстве Индии

15

10

5

0

-5

-10

-15 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Урожайность  ПТ

ПТ

Источник: Расчеты автора

265

Приложение 1.1.3. Большие (Кондратьевские) циклы урожайно- |

сти и производительности труда (ПТ) в пшеницепроизводящем |

хозяйстве Пенджаба в Индии |

Источник: Расчеты автора |

Приложение 1.1.4. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности в пшеницепроизводящем хозяйстве Пакистана

15

10

5

0

-5

-10 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Источник: Расчеты автора

266

Приложение 1.1.5. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности и производительности труда (ПТ) в пшеницепроизводящем хозяйстве Казахстана

15

10

5

0

-5

-10

-15 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Урожайность  ПТ

ПТ

Источник: Расчеты автора

Приложение 1.1.6. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности и производительности труда (ПТ) в хлопкопроизводящем хозяйстве Узбекистана

15

10

5

0

-5

-10

-15 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

ПТ Урожайность

Источник: Расчеты автора

267

Приложение 1.1.7. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности и производительности труда (ПТ) в зернопроизводящем хозяйстве Узбекистана

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-10 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1910 |

1920 |

1930 |

1940 |

1950 |

1960 |

1970 |

1980 |

1990 |

2000 |

2010 |

2020 |

|

|

|

|

Урожайность |

|

ПТ |

|

|

|

||

Источник: Расчеты автора

Приложение 1.1.8. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности и производительности труда (ПТ) в зернопроизводящем хозяйстве России

20

15

10

5

0 -5

-10

-15 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020

Урожайность  ПТ

ПТ

Источник: Расчеты автора

268

Приложение 1.1.9. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности и производительности труда (ПТ) в пшеницепроизводящем хозяйстве США

10

5

0

-5

-10

-15

1870 |

1880 |

1890 |

1900 |

1910 |

1920 |

1930 |

1940 |

1950 |

1960 |

1970 |

1980 |

1990 |

2000 |

2010 |

2020 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Урожайность |

|

ПТ |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Источник: Расчеты автора

Приложение 1.1.10. Большие (Кондратьевские) циклы урожайности и производительности труда (ПТ) в хлопкопроизводящем хозяйстве США

15

10

5

0

-5

-10

-15

1870 |

1880 |

1890 |

1900 |

1910 |

1920 |

1930 |

1940 |

1950 |

1960 |

1970 |

1980 |

1990 |

2000 |

2010 |

2020 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Урожайность |

|

ПТ |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Источник: Расчеты автора

269

Среди этих графиков несколько выделяется график циклической динамики зернопроизводящего хозяйства Узбекистана (см. приложение 1.1.7). Здесь фазовые переходы и точки экстремумов имеют некоторое запаздывание по отношению к эталонному циклу, что объясняется отсутствием усиленного внимания центральной власти СССР к зерновому сектору Узбекистана, такого внимания, которое уделялось хлопкопроизводящему сектору. Однако с началом нового цикла XXI в. в независимом Узбекистане зерновой сектор получил приоритетное развитие, соответственно подъем волны в нем обозначен более выпукло.

На графиках циклической динамики в агросфере США фиксируются также два цикла в ХХ в. и начавшийся новый цикл XXI в. (см. приложения 1.1.9 и 1.1.10).Первый цикл ХХ в. достигает своего верхнего экстремума на рубеже 1990–1910 гг., а нижнего – на рубеже 1940–1950-х гг. Второй цикл в ХХ в. более интенсивно проявляется в хлопкопроизводящем хозяйстве – здесь по сравнению с пшеницепроизводящим хозяйством быстрее (на 5 лет) цикл достигает верхнего и нижнего экстремума, соответственно, на 5 лет раньше начинается новый цикл XXI в. Хлопковая отрасль в течение ХХ в. получала от правительства США больше поддержки, чем пшеницепроизводящий сектор. Однако в новом цикле XXI в. приоритетное внимание и финансовая поддержка была отдана кукурузопроизводящему сектору.

Оценивая с высоты птичьего полета результаты циклической неравномерности динамики сельского хозяйства в течение ХХ–XXI вв., можно выделить следующие важные моменты.

Особенность первого большого сельскохозяйственного цикла ХХ в. (конец XIX в. – середина ХХ в.) состояла в том, что резко усилился процесс международного разделения труда, означавший в этот период расширение включения результатов и средств аграрного производства в мировой рынок. В тех странах, где этот процесс быстрее захватывал различные сектора сельского хозяйства, подъем волны первого цикла проявился более выпукло. Примером усиления интенсификации международного разделения

270