Лекции / Kurs_lektsiy_po_patofiziologii_Ch_4_2018

.pdfмиоцитах, активизацией днк-полимеразы, накоплением М-РНК в полирибосомах и т.д. в итоге формируется системный структурный след, обеспечивающий увеличение мощности системы специфической адаптации. Так формируется долговременная адаптация.

2.3. Развитие неспецифических стрессовых механизмов адаптации

Вответ на влияние различных интенсивных стрессорных факторов стереотипно возникает усиленное образование и действие катехоламинов и глюкокортикоидов, а также активизация симпатической нервной системы (СНС), адренергических структур, гипо- физ-адреналовой системы (ГАС).

Врезультате этого происходят такие изменения: 1) повышается активность генов, кодирующих структуры, более устойчивые к действию стрессоров и метаболитам изнашивания; 2) снижается чувствительность рецепторного аппарата клеток к гормонам стресссистемы; 3) усиливается поступление энергетических и пластических продуктов в структуры системы специфической адаптации; 4) увеличивается образование белков теплового шока; 5) активизируется антиокислительная защита структур организма за счёт повышения активности кальмодулина, адренорецепторов, увеличения поступления стероидов в ядро клетки, активизации синтетазы, приводящей к возрастанию количества и действия оксида азота (NО) и т.д.

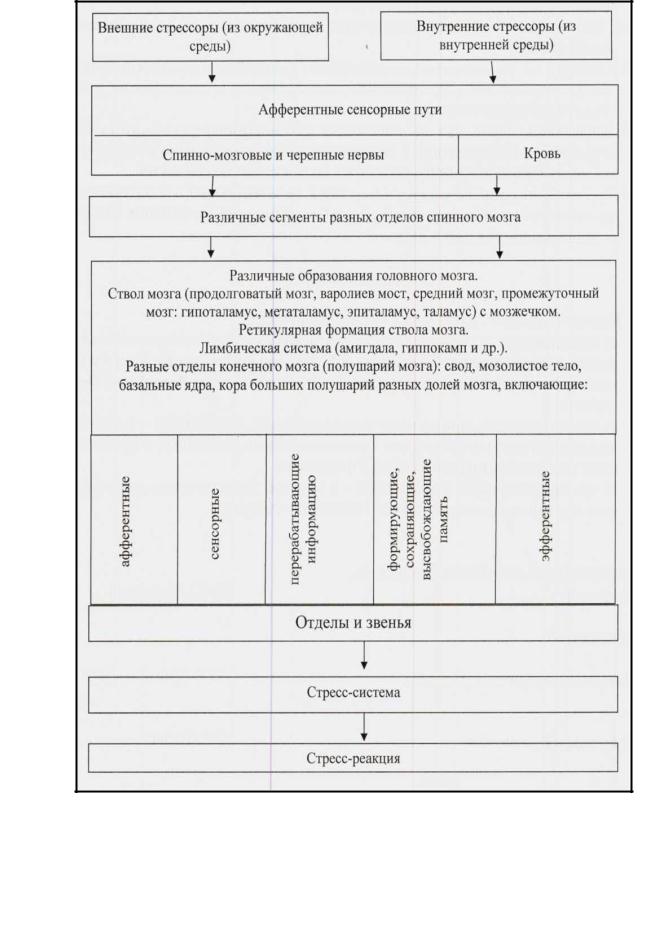

Развитие стресс-реакции (ее нейрогуморальных механизмов) в ответ на действие стрессоров представлено на рис. 17.

Афферентные (нервные и гуморальные) сигналы, возникающие в ответ на действие внешних и внутренний стрессоров, поступают по различным периферическим и центральным афферентным путям и с кровью в соответствующие сенсорные образования головного мозга (которые воспринимают их, перерабатывают, откладывают в память и формируют те или иные центральные команды).

169

Рис. 17. Нервно-гуморальные механизмы формирования стресс-реакции на действие внешних и внутренних стрессоров

Эти команды реализуются через разнообразные нервногуморальные эфферентные пути, возбуждая стресс-систему. Итогом

170

активизации стресс-системы становится развитие стресс-реакции. Последняя реализуется через различные нейропептиды (либерины, статины, вазопрессин и др.), тропины (актг и др.) И главные стрессгормоны (глюкокортикоиды и катехоламины надпочечников), а также через другие гормоны периферических эндокринных желёз и медиаторы симпатического и парасимпатического отделов автономной нервной системы. Стресс-реакция проявляется мобилизацией метаболических, структурных и физиологических процессов, обеспечивающих адаптацию различных уровней организации организма с участием как пластических, так и энергетических веществ.

Характер, длительность и интенсивность проявлений стресса зависят от характера, длительности и степени изменения соотношения различных центральных и периферических отделов и звеньев не только стресс-системы (стресс-реализующей системы), но и антистрессорной системы (стресс-лимитирующей системы).

4. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРЕСС-РЕАЛИЗУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

Стресс-реализующая система (СРС) ответственна за обеспечение и сохранение гомеостаза путём активизации и координации деятельности других регуляторных и различных исполнительных систем, участвующих в формировании их адаптивных реакций в ответ на действие разнообразных стрессоров.

Как видно из рис.18, структурно-функциональная организация СРС представлена сложным регуляторным комплексом, состоящим из центрального и периферического отделов, включающих многочисленные звенья.

Центральный отдел СРС представлен многочисленными взаимосвязанными, взаимозависимыми и взаимовлияющими друг на друга структурами ЦНС: гипоталамусом, центральными эндокринными железами (гипофизом и эпифизом), корой больших полушарий, таламусом, лимбической системой, ретикулярной формацией ствола мозга (РФ), голубоватым (синим) пятном местом мозга, различными центрами вегетативной нервной системы и др.

Особое место в деятельности центрального отдела СРС занимают мелкоклеточные (аркуатные и др.) и крупноклеточные (паравентрикулярные и др.) Ядра переднего гипоталамуса (синтезирующие кор-

171

тиколиберин, вазопрессин, соматолиберин, гонадолиберины, тиролиберин, меланолиберин), а также группы норадренергических нейронов гипоталамуса и других структур головного мозга, особенно голубоватого пятна.

Рис. 18. Структура стресс-реализующей системы

Возникающая под влиянием разнообразных возмущающих воздействий активизация разных звеньев центрального отдела стресс-

172

системы быстро вовлекает в активизированное состояние гипофиз, особенно клетки, синтезирующие АКТГ.

Усиленное образование АКТГ, в свою очередь, стимулирует периферическое звено стресс-системы, особенно клетки коры надпочечников (преимущественно пучковой и клубочковой зон), что в основном проявляется в повышении синтеза глюкокортикоидов (корти- зола-F, кортизона-E, кортикостерона-B) и минералокортикоидов (альдостерона, дезоксикортикостерона). Увеличение содержания этих гормонов (как и активизация СНС (через медиатор НА) и САС через гормоны А и НА) повышает метаболизм и функции многих адренореактивных структур органов и тканей организма.

Повышенный синтез кортиколиберина (КЛ) и АКТГ, кроме стимуляции аденогипофиза и надпочечников, участвует в реализации не только гормональных и метаболических реакций, но и поведенческих, висцеральных и иммунных реакций.

Увеличенное выделение вазопрессина стимулирует активность СНС, секреторных ядер гипоталамуса, различных нейронов головного мозга, чувствительность клеток аденогипофиза к КЛ и клеток коры надпочечников к АКТГ, а также обеспечивает сохранение воды в организме и активизацию метаболических процессов в нём.

Периферический отдел СРС представлен главным образом надпочечниками (их корковым и мозговым веществом), симпатическими ганглиями, нервными волокнами, терминалями, адренергическими синапсами и рецепторами.

Если организм не погибает в стадию тревоги, то развивается стадия резистентности, а возможно и стадия истощения (рис. 16).

3.1. Механизмы формирования стресс-реакции

В ответ на действие различных раздражителей формирование стресс-реакции осуществляется с участием следующих механизмов СРС.

Возбуждение различных структур ЦНС, эндокринных центров, высших вегетативных центров, активизация секреции и действия стресс-гормонов (вазопрессина, АКТГ, кортикостероидов, катехоламинов), медиаторов (главным образом, норадреналина и др.):

1. Возбуждение адренорецепторов аденилатциклазы → увеличение образования, транспорта и действия внутриклеточного мес-

173

сенджера (трансмиттера) ЦАМФ → активизация протеинкиназ →фосфорилирование внутриклеточных белков → экспрессия генов, активирующих синтез белков.

2.Возбуждение Са2+-мобилизирующих рецепторов мембран клеток → активизация фосфолипазы С → гидролиз фосфолипидов → увеличение образования и действия вторичных посредников (фосфоинозидов, диацилглицерола, инозитолтрифосфата). Последние вызывают многие эффекты: усиливают выход Са2+из внутриклеточных депо; увеличивают поступление Са2+ из внеклеточной среды; активизируют протеинкиназу; включают протонную помпу; экспрессируют гены, активизирующие синтез белка; связывают Са2+ с кальмодулином (рецептором)

ив конечном итоге активизируют Са+2-зависимые протеинкиназы. Всё это приводит к увеличению как сократительной активности миоцитов (а, значит, к увеличению двигательной активности структур организма), так и липолиза и гликолиза (а, значит, к повышению энергообеспечения клеточно-тканевых структур организма).

3.Прооксидантное действие гормонов и медиаторов стресса в результате активизации липаз, фосфолипаз, ПОЛ. В частности, активизация пол может иметь как положительное, так и отрицательное биологическое значение при стрессе.

4.Мобилизация энергетических и пластических резервов клетки за счёт активизации катаболической (в стадии тревоги) и анаболической (в стадии резистентности) фаз и др.

Следует отметить, что в результате длительного и, как правило, повторяющегося действия стрессоров на организм сначала происходит увеличение мощности СРС. Затем, по мере развития тренирующего действия стрессоров активность СРС снижается, а резистентность различных исполнительных и регуляторных структур увеличивается (как правило, в результате уменьшения их чувствительности).

4. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТРЕСС-ЛИМИТИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

В ответ на действие различных стрессоров происходит активизация не только СРС, но и стресс-лимитирующей системы (СЛС).

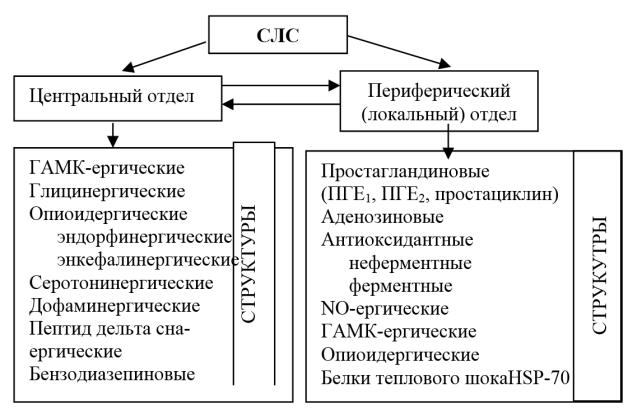

Последняя представлена на рис.19.

174

Рис. 19. Структурно-функциональная организация стресслимитирующей системы (СЛС)

Активизация как центральных, так и периферических стресслимитирующих структур и механизмов ослабляет стресс-реакции, реализующиеся на различных уровнях организации организма, обеспечивает включение и стимуляцию срочных и долговременных механизмов их адаптации и резистентности.

СЛС, во-первых, блокирует или снижает активность СРС (в том числе, ослабляет повреждающие эффекты стресс-гормонов, метаболитов, токсинов и других повреждающих факторов), во-вторых, включает и активизирует механизмы адаптационной стабилизации клеточных и субклеточных структур.

Механизмы реализации этих эффектов следующие:

1)активизация ГАМК-, глицин-, опиоид-, серотонин-, петид дельта сна-, дофаминергических систем и системы бензодиазепиновых рецепторов;

2)снижение секреции и действия катаболических гормонов (кортиколиберина, АКТГ, глюкокортикоидов, вазопрессина, НА, А, Т3 Т4);

3)повышение секреции и действия анаболических гормонов (СТГ,

инсулина, андрогенов, минералокортикоидов);

175

4)ослабление активности СНС, адренергических структур, уменьшение образования норадреналина и его действия на адренергические структуры;

5)увеличение активности ПСНС и холинергических структур;

6)усиление эффектов ГАМК, глицина, опиоидов, субстанции Р;

7)снижение количества и действия свободных радикалов и перекисей;

8)уменьшение синтеза и действия внутриклеточных трансмиттеров;

9)подавление или ослабление боли, судорог, тревожного состояния;

10)ускорение наступления и улучшение качества сна;

11)повышение синтеза и действия белков теплового шока, обеспечивающих снижение повреждающего действия жирных кислот, усиление антиоксидантной системы, ускорение восста-

новления повреждённых структур организма и др.

Показано, что активизация центральных структур СЛС (ГАМК-, глицин-, опиоид-, серотонин-, дофаминергических, а также бензодиазепиновых рецепторов и др.), как и активизация локальных СЛС (простагландиновой, главным образом с участием ПГЕ1, ПГЕ2, простациклина, а также аденозиновой, антиоксидантной, опиоидной, ГАМК-ергической, NО-ергической и др.). Отчётливо повышают резистентность к действию стрессоров и развившемуся стрессу.

Именно быстрое включение структур и механизмов СЛС обеспечивает включение срочной адаптации к действию стрессоров и ограничивает возможные повреждения в различных центральных и периферических структурах организма. В частности, важнейшими антагонистами адренергической системы являются ГАМК, а также глицин.

Доказано, что через эти центральные механизмы СЛС в значительной степени блокируются исполнительные механизмы стресса. Через локальные механизмы СЛС, с одной стороны, блокируется повреждающее действие стресс-гормонов, токсинов, метаболитов на клеточные и субклеточные мембраны; с другой стороны – формируется включение механизмов феномена адаптационной стабилизации структур, в частности рецепторов клеток.

Установлено, что различные отделы, звенья и механизмы СЛС ответственны за ограничение и ослабление активности СРС и последствий чрезмерной стресс-реакции на центральном и периферическом уровнях регуляции. Среди них большое значение имеют следующие.

176

ГАМК-ергическая система центрального отдела СЛС приводит к снижению образования следующих веществ: 1) кортиколиберина и вазопрессина – гипоталамусом; 2) АКТГ – гипофизом (а также уменьшению выхода вазопрессина из гипофиза в кровь); 3) НА – симпатическими терминалями.

Система бензодиазепиновых рецепторов центрального отдела СЛС ответственна за такие эффекты: 1) потенцирование эффектов ГАМК; 2) снижение развития судорог; 3) ускорение и усиление сна и гипноза; 4) снятие тревожных состояний.

Опиоид- и серотонинергическая системы центрального отдела СЛС вызывают: 1) аналгетический эффект; 2) противосудорожное действие; 3) снотворное и гипнотическое действие; 4) стимулирующее влияние на секрецию ТТГ, СТГ и инсулина.

Периферические простагландиновые, внутриклеточные антиоксидантные, аденозиновые и NO-ергические системы оказывают:

1)антиоксидантное действие; 2) мембрано-протективное действие;

3)ослабление возбуждения мембран; 4) торможение механизмов внутриклеточной активации.

Белки теплового шока (Heat Shock Proteins – НSP-70), признан-

ные ведущими элементами периферического отдела СЛС, оказывают при стрессе следующие адаптивные влияния: 1) связывают жирные кислоты, уменьшая их детергентное действие на мембраны клеток;

2)увеличивают мощность антиокислительных систем, уменьшая повреждение клеток прооксидантами; 3) способствуют восстановлению, синтезу обратимо повреждённых белков в мембранах клеток, обеспечивая их структурно-функциональную целостность; 4) защищают клеточные структуры от избыточных процессов их гидролиза; 5) способствуют протеолизу необратимо повреждённых белков и т.д.

Именно неодинаковой активностью и продолжительностью включения разных структур СЛС в ответ на действие стрессоров можно объяснить такие факты: 1) одни люди более, а другие – менее склонны к развитию стрессов и их неблагоприятных последствий;

2)женщины легче, чем мужчины, переносят острые стрессы, но чаще страдают неврозами, особенно кардионеврозами; 3) разные люди обладают неодинаковой (одни большей, другие меньшей) способностью к развитию адекватной стратегии в стрессорных ситуациях.

Давно показано, что «львы» (для которых стресс проявляется формированием гнева, ярости, стенизации организма), быстрее и эф-

177

фективнее находят выход из острой стрессовой ситуации. В то время как «кролики» (для которых стресс характеризуется развитием тревоги, страха, астении) хуже и медленнее выходят из такого острого стресса.

Известно также, что люди с разным типом ВНД, неодинаковой активностью соматического и автономного отделов нервной системы, эндокринных комплексов, различным количеством и соотношением ФАВ и метаболитов обладают разной стресс-реактивностью и стрессустойчивостью.

Не случайно на сегодняшний день нашли широкое применение в научно-исследовательской и клинической практике разнообразные не только субъективные, но и объективные методы оценки этих стрессорных состояний организма: 1) психологические методы – регистрация тревожности, особенности голоса, звуковых, цветовых, вкусовых и обонятельных предпочтений; 2) электрофизиологические методы –

оценка спонтанных и вызванных различными раздражителями биопотенциалов с разных зон коры и всего головного мозга, электрокожного сопротивления и др.; 3) вегетативные методы – исследование спонтанного и вызванного пото-, слюно-, мочеотделения, ритма сердечных сокращений, дыханий и др.; 4) эндокринно-гуморальные методы – определение содержания в биологических средах организма стресс-реализирующих и стресс-лимитирующих гормонов, ФАВ и их метаболитов; 5) локомоторные методы – оценка спонтанных и вызванных мышечных сокращений, тонуса мышц и др.

5. ПРИНЦИПЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССА

Ослабления отрицательных последствий дистресса и усиления адаптивных стрессорных изменений достигают путём реализации мероприятий, способов и средств по профилактике умственного и физического переутомления и различных видов (особенно эмоционального) стресса.

С этой целью назначают различные лекарственные и нелекарственные воздействия, направленные на достижение следующих эффектов:

1) ослабление силы и длительности действия стрессорных (особенно личностно значимых) факторов и неблагоприятных условий, вызывающих состояние дистресса;

178