- •1 Типы пит. В зависимости от источников е и с.

- •2. Разложение пектиновых в-в. Ход,конечные продукты. Водяная и росяная мочка.

- •4.Распростр-е м/о в природе.Взаимоотношения меж разными группами м/о в почве.Влияние внешн.Факторов на м/о.Образование м/о антибиотиков и стимуляторов роста.

- •5 Отдел Firmicutes

- •8. Анаэробное разложение (брожение) целлюлозы

- •9. Применение м/о для борьбы с болезнями растений и профилактиками заболеваний.

- •10. Строение прокариотической к-ки (на примере эубактерий) Клет. Стенка бактерий. Грамположительные и грамотрицательные бактерии.

- •11.Симбиотическая азотфиксация . Хар-ка клубеньковых бактерий

- •12 Tenericutes и Mendosicutes

- •13. Анаэробное дых. С использованием нитратов и сульфатов.

- •14. Gracilicutes

- •15. Разложение белковых в-в и нуклеопротеидов. Значение.

- •16. Споры (эндоспоры) бактерий. Процесс спорообразования. Свойства спор. Другие покоящиеся формы бактерий.

- •17. Ацетоно-бутиловое брожение. Возбудители и ход процесса. Значение процесса в природе, с/х и промышленности.

- •18. Свободноживущие бактерии, фиксирующие молекулярный азот. Особенности этих бактерий и химизм процесса азотфиксации. Азотобактерин, его применение и эффективность.

- •19. Вирусы, их строение, функции, значение в сельском хозяйстве.

- •22. Аэробное дыхание, химизм и использование энергии м/о.

- •23. Брожения, вызываемые Clostridium и энтеробактериями. Ход и конечные продукты. Значение.

- •24. Нитрификация. Возбудители, их особенности, химизм процесса, значение этих процессов в природе и с/х.

- •25. Ферменты. Экзо- и эндоферменты.

- •26. Превращение м/о соединений азота. Значение.

- •29. Маслянокислое брожение

- •1Й этап - расщепление крахмала до глюкозы:

- •2Й этап – собственно брожение:

- •31. Эукариоты.

- •32. Аэробное разложение целлюлозы

- •33. Аммонификация белковых соединений. Возбудители, их особенности, химизм процесса. Меры предупреждения гнилостных процессов при хранении пищевых продуктов.

- •34. Брожение. Получение энергии анаэробными м/о. Химизм.

- •36. Силосование кормов. Микробиолог-е процессы при разных способах силосования. Методы регулирования процессов силосования.

- •37.Превращение м/о соединений углерода

- •38. Биологическая азотфиксация. Микробные землеудобрительные препараты на основе азотофиксирующих бактерий и их использование в сельском хозяйстве.

- •39.Биологически активные в-ва стимулирующие рост растений.

- •41. Молочнокисл. Брож. Возбудители, химизм, значение.

- •45. М/о ризосферы и их влияние на растение.

32. Аэробное разложение целлюлозы

Целлюлоза сост. основную часть сухого орг. в-ва растений. В аэробном ок-нии клетчатки принимают участие грибы (плесени и дрожжи), актиномицеты, бактер. и простейш. животн.

Наиболее энергичными разрушителями клетчатки явл. бактер.: Cytophaga Hutchinsonii (MУхоCoccus) - слабоизогнутая палочка с заостренными концами длиной 3-8 мкм. При ее росте на клетчатке последняя вначале приобретает желтоватую окраску, затем ослизняется, образуя однородную слизистую массу. Cellvibrio - мелкие, слегка изогнутые в виде полумесяца не образующие спор палочки с закругленными концами, длина 3-4 мкм, ширина 0,4-0,5 мкм. На пов-сти бумаги образуют колонии багряно-желтого цвета. Cellfallcicula - палочковидные к-ки, утолщенные в центре, заостренные на концах. Образуют на клетчатке слизистые зеленые колонии.

Химизм. Процесс происходит в два этапа:

1-й этап – гидролиз целлюлозы с образованием целлобиозы и глюкозы:

Целлюлаза

(C6H10O5)n + nH2O nC12H22O11

Целлюлоза Целлобиоза

Целлобиаза

nC12H22O11 + nH2 O nC6H12O6

Целлобиоза глюкоза

2-й этап –ок-ние глюкозы до конечных прод:

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + энергия

Основные ферменты: целлюлаза, целлобиаза, ферменты гликолиза, цикла Кребса и электронтранспортной цепи. Все ок-тели клетчатки-гетеротрофы, аэробы, аминоавтотрофы.

Значение проц.: участвуют в круговороте С, явл. почвообразователями.

33. Аммонификация белковых соединений. Возбудители, их особенности, химизм процесса. Меры предупреждения гнилостных процессов при хранении пищевых продуктов.

Аммонификация – при разложении белков и др. азотосодержащий соедин. в почве при участии м/о азот освобождается в виде аммиака.

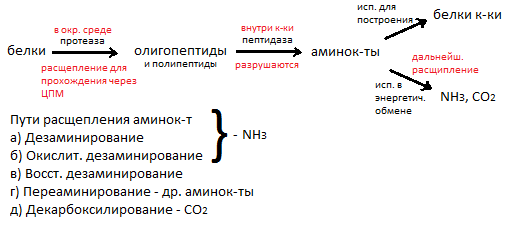

Белки, попадая в почву или водоемы с отмершими остатками растений и животн., подвергаются воздействию бактер. (аэробных и анаэробных), актиномицетов и грибов. Среди бактер. наиболее активно разлагают белки рода: Bacillus, Pseudomonas, Clostridium, Proteus и др. М/о, осущ. аммонификацию белковых в-в, выделяют в окр. среду протеолитические ферменты (протеазы и пептидазы), под действием котор. белки гидролизуются до аминок-т.

Образовавшиеся при распаде белка аминок-ты идут на синтез белков к0-ки или подвергаются дальнейшему расщеплению. Аминок-ты, поступая в к-ку, дезаминируются с образованием аммиака (NH3), орг. к-т и др. продуктов.

При разложении белков в анаэробных условиях выделяются H2S, меркаптаны, скатол и индол (неприятный запах), кадаверин и путресцин (диамины) (токсичные в-ва). В аэробных условиях конечными прод. явл. NH3, CO2, Н2О, сульфаты.

Химизм процесса аммонификации:

1 этап - протеолиз белка – Проходит по схеме:

NH2

Протеаза

Белок + N H2O аминокислоты (АК) : R—CH—COOH

2 этап – дезаминирование. - Бывает трех видов:

А)простое дезаминирование:

NH2

R—CH—COOH R ═ CH—COOH + NH3

Б)окислительное дезаминирование:

NH2

R—CH—COOH + ½ O2 R—CO—COOH + NH3

В)восстановительное дезаминирование:

NH2

R—CH—COOH + H2 R—CH 2—COOH + NH3

Основные ферменты: протеазы, дезаминазы, трансаминазы.

Все аммонификаторы - гетеротрофы, аминогетеротрофы.

Значение процесса: перевод соединений азота в доступную для растений форму, подщелачивание кислых почв, порча пищ. прод. Многие аммонификаторы выделяют токсичные в-ва (трупные яды – путресцин и кадаверин, а также ботулин – самый сильный пищевой яд).

Иммобилизация азота – перевод. минеральн. форм азота в азот белков микробных к-ток, недоступный растениям.

Если соотношение С к N:

А) узкое – накопление мин. форм азота в почве. Накапливается аммиак, т.к. м/о не хватает углесодержащих соединений для ассимиляции азота

Б) широкое – потери минеральн. азота, за счет иммобилизации

Гнилостные м/о широко распространены в природе. Если белковые в-ва хранятся незащищенными и имеются условия для размножения м/о, то гниение наступает очень быстро. Поэтому в проц. технологической переработки крови, р-ров желатина, эндокринного сырья, мяса и мясопрод. приходится пользоваться холодом или хим. консервир. ср-вами.