- •1. Иммунология, цели и задачи

- •2. Иммунная система организма, строение и функции

- •3. Иммунологическая реактивность

- •4. Формы проявление иммунологической реактивности

- •5. Роль тимуса в становлении иммунологической реактивности

- •6. Роль макрофагов и системы комплимента в иммунных реакциях

- •7. Понятие об антителах, их структуре и видах

- •8. Понятие об антигенах, их свойствах и видах

- •9. Тимусзависимые и независ. АГ

- •10. Первичный и вторичный гуморальный ответ

- •11. Понятие аллергия. Типы аллергических реакций

- •12. Экзо и эндогенные аллергены

- •13. Общая характеристика реакций гиперчувствительности немедленного типа

- •14. Виды и механизмы сенсебилизации

- •15. Стадии и медиаторы аллергии

- •III. Стадия клинических проявлений (патофизиологическая).

- •16. Понятие об анафилаксии, ее виды, механизмы развития. Атопия. Основные феномены местной анафилаксии.

- •17. Анафилактический шок: этиология, патогенез, основные проявления, принципы терапии.

- •18. Сывороточная болезнь: этиология, патогенез, основные проявления.

- •19. Специфическая и неспецифическая десенсибилизация, ее практическое значение.

- •20. Понятие о парааллергии, гетероаллергии и идиосинкразии. Причины и механизмы развития.

- •21. Общая характеристика, виды, этиология реакций гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ).

- •22. Роль Т-лимфоцитов и макрофагов в развитии РГЗТ.

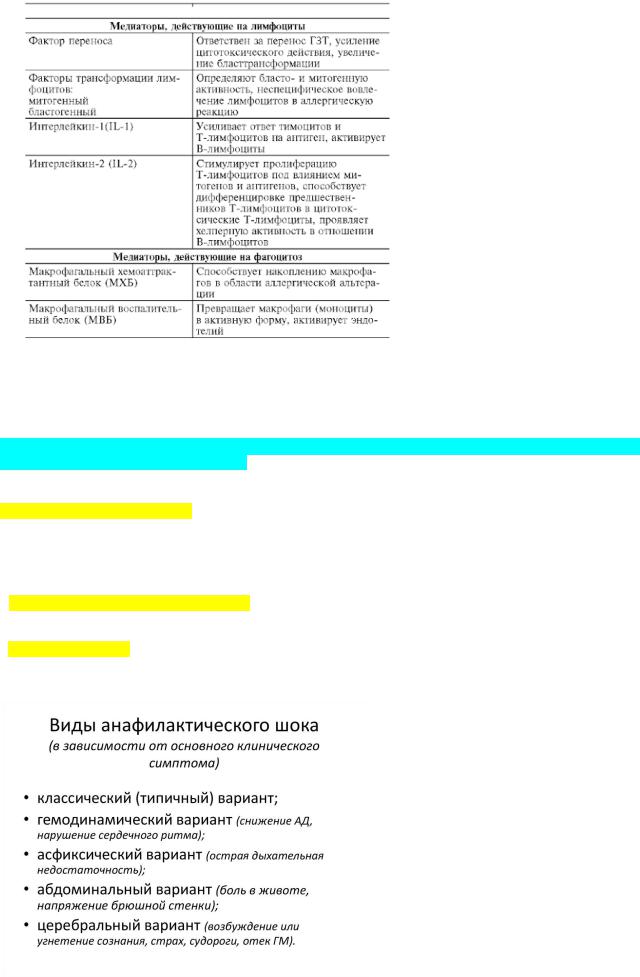

- •23. Стадии РГЗТ. Медиаторы и гормоны клеточного иммунитета.

- •32. СПИД, этиология, патогенез.

- •31. Иммунодефицитные состояния, классификация, механизмы развития, примеры.

- •30. Современные представления об аутоиммунных процессах. Принцип выявления и терапии аутоиммунных заболеваний.

- •29. Пути гипосенсебилизации при РГЗТ. Понятие об иммуносупрессии.

- •28. Иммунологическая толерантность, виды и механизмы развития.

- •27. Причины и механизмы развития реакции трансплантата против реципиента. Виды реакций.

- •26. Механизм первичного и вторичного отторжения трансплантата. Феномен «белый трансплантат»

- •25. Представление о главном комплексе гистосовместимости.

- •24. Основы трансплантационного иммунитета. Виды трансплантатов.

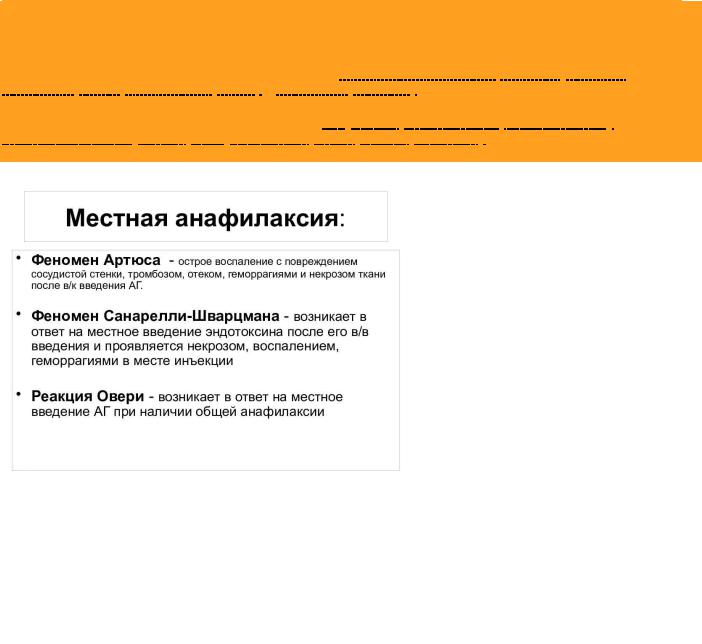

16. Понятие об анафилаксии, ее виды, механизмы развития. Атопия. Основные феномены местной анафилаксии.

Анафилаксия — это состояние приобретенной повышенной чувствительности к действию какого-либо чужеродного белка — анафилактогена.

Развитие анафилаксии складывается из трех последовательных процессов:

• сенсибилизации (подготовка).

Сенсибилизация — процесс постепенного повышения чувствительности к аллергену после внедрения его в организм. Сенсибилизация может быть активной и пассивной. Активная сенсибилизация возникает при введении чужеродного белка в организм парентеральным путем. Пассивная сенсибилизация возникает при введении здоровому реципиенту сыворотки другого активно сенсибилизированного донора.

• анафилактического шока (разрешение)

Анафилактический шок возникает в ответ на повторное (разрешающее) введение анафилактогена сенсибилизированному организму.

• десенсибилизации.

Десенсибилизация — состояние, которое возникает у организма, перенесшего несмертельный анафилактический шок. Если вскоре после шока человеку вновь ввести ту же самую чужеродную сыворотку, то никакой реакции не будет.

Атопия представляет собой чрезмерный lgE-опосредованный иммунный ответ; все атонические нарушения относятся к реакциям гиперчувствительности I типа. Развиваются типичные симптомы, такие как: бронхиальная астма, риноконъюктевит, дерматит.

Кгруппе классических атопических болезней относят круглогодичный атопический ринит, поллиноз, атопическую форму бронхиальной астмы и атопический дерматит.

Кпризнакам, характеризующим атопию относятся естественное возникновение, наследственная предрасположенность, возможность повреждения любой системы организма в отличие от анафилаксии, при которой всегда имеется определенный шоковый орган в пределах одного вида животных.

17. Анафилактический шок: этиология, патогенез, основные проявления, принципы терапии.

Этиология:

•Люди с такими заболеваниями, как астма, экзема, аллергический ринит имеют повышенный риск развития анафилактического шока, вызванного пищей, латексом, контрастным веществам

•Многие продукты питания могут вызвать анафилактический шок

•Яд жалящих или кусающих насекомых

Патогенез:

В основе патогенеза лежит реакция гиперчувствительности немедленного типа (I типа). Общий и наиболее существенный признак шока — остро наступающее уменьшение кровотока с нарушением периферического, а затем и центрального кровообращения под влиянием гистамина и других медиаторов.

Основные проявления:

•головная боль, страх

•бледность, цианоз кожи

•отек гортани, трахеи

•бронхоспазм

•падение артериального давления

•потеря сознания, судороги

Принципы терапии:

•остановка поступления аллергена в кровток

•нейтрализация и ингибирование медиаторов

•купирование нарушений функции кровообращения

•компенсация адренокортикальной недостаточности

18. Сывороточная болезнь: этиология, патогенез, основные проявления.

Этиология: введение антитоксических сывороток, которые готовят из крови гипериммунизированных лошадей, а белки сывороток являются антигенами, способными вызвать развитие сывороточной болезни.

Патогенез: Через 7—10 суток повышается температура тела до 38—39°С, возникает полиморфная сыпь на коже, полиаденит, скованность в суставах. Иммунокомплексное повреждение сосудов с тромбо-образованием в них, а также развитие воспалительной реакции в тканях приводит к поражению большинства органов. Возможно нарушение проводящей системы сердца, развитие миокардиодистрофии, фибринозного некроза эндокарда клапанов, гепатита, гломерулонефрита, менингоэнцефалита и полиневритов. В общем анализе крови присутствует лейкопения, лимфоцитоз, тромбоцитопения, увеличенная СОЭ.

Основные проявления: гиперемии и кожных высыпаний в месте инъекции.

19. Специфическая и неспецифическая десенсибилизация, ее практическое значение.

Десенсибилизация - устранение или облегчение состояния повышенной чувствительности к определенному антигену.

Специфическая десенсибилизация проводится больным, у которых известен антиген. Антиген вводится парентерально по методу А.М. Безредки (1907) для синтеза нецитотропн

Неспецифическая десенсибилизация осуществляется в том случае, когда у больного не удается установить антиген, вызвавший аллергию. Применяется патогенетическая терапия: антигистаминные препараты, иммунодепрессанты, глюкокортикоиды, наркоз, гипотермия.

20. Понятие о парааллергии, гетероаллергии и идиосинкразии. Причины и механизмы развития.

Псевдоаллергия — патологический процесс, по клиническим проявлениям похожий на аллергию, но не имеющий иммунологической стадии развития, тогда как последующие две стадии — освобождения (образования) медиаторов (патохимическая) и стадия клинических симптомов (патофизиологическая) — при псевдоаллергии и истинной аллергии совпадают. Псевдоаллергические реакции наиболее часто встречаются при лекарственной и пищевой непереносимости.

В патогенезе П. различают три механизма; гистаминовый, нарушение активации системы комплемента и расстройство метаболизма арахидоновой кислоты.

Суть гистаминового механизма заключается в том, что в биологических жидкостях увеличивается концентрация свободного гистамина

В легких гистамин вызывает спазм бронхов, в коже — расширение венул и повышение их проницаемости, что проявляется гиперемией кожи и развитием ее отека

Второй механизм псевдоаллергических реакций включает неадекватное усиление классического или альтернативного пути активации комплемента, в результате чего образуются многочисленные пептиды с анафилатоксической активностью

Третий механизм развития П. связан с нарушением метаболизма ненасыщенных жирных кислот и, в первую очередь, арахидоновой. Последняя освобождается из фосфолипидов (фосфоглицеридов) клеточных мембран нейтрофилов, макрофагов, тучных клеток, тромбоцитов и др. под действием внешних стимулов (повреждение лекарством, эндотоксином и др.).

Гетероаллергия возникает в тех случаях, когда разрешающим агентом является какое-либо неантигенное воздействие (например, охлаждение, перегревание, интоксикация, облучение организма).

Типичными примерами гетероаллергии являются феномен Шварцмана и феномен Санарели.

Феномен Шварцмана вызывают введением в кожу животного фильтрата культуры палочки брюшного тифа. Через сутки фильтрат того же или другого микроба вводят внутривенно. При этом на месте первой инъекции

появляется геморрагический инфильтрат, переходящий в некроз. Исследования показали, что первая инъекция вызывает скопление вокруг венул сегментоядерных лейкоцитов. Активация анаэробного гликолиза в возбужденных полинуклеарах прводит к повышенному выделению из них молочной кислоты. Сдвиг реакции в кислую сторону повреждает эндотелий сосудов. После второй (внутривенной) инъекции скопление лейкоцитов в области поврежденных сосудов нарастает. Из полинуклеаров и тромбоцитов образуются белые тромбы, которые закупоривают капилляры и венулы. Выделяемые лейкоцитами протеолитические ферменты в кислой среде активируются. Под их влиянием стенки сосудов уже через несколько часов теряет свою целостность. Разрыв стенок сосудов ведет к кровотечениям. Развивается тяжелый тромбогеморрагический процесс.

Феномен Санарелли воспроизводится при внутривенном введении кроликам нелетальной дозы эндотоксина холерных вибрионов, а через неделю – фильтрата культуры кишечной палочки. После второй реакции развивается тяжелая общая реакция по типу анафилактического шока. Смерть животного наступает при явлениях кровоизлияния в кишечник и брюшную полость.

Феномены Шварцмана и Санарелли не связаны с иммунологическими реакциями: во-первых, при этих феноменах разрешающий антиген отличается от сенсибилизирующего, а во-вторых, разрешающая инъекция производится чрез сутки, то есть тогда, когда система иммуногенеза просто не успевает еще выработать антитела к первому антигену.

Идиосинкрази́я — генетически обусловленная реакция, возникающая у некоторых людей в ответ на определённые неспецифические (в отличие от аллергии) раздражители. В основе идиосинкразии лежит врождённая повышенная реактивность и чувствительность к определённым раздражителям.

Идиосинкразия отличается от аллергии ещё и тем, что может развиваться и после первого контакта с раздражителем (небелковые соединения, не обладающие свойствами аллергенов; компоненты пищевых продуктов — рыба, икра, яйца, крабы, молоко, земляника и др.; лекарства — амидопирин, антибиотики, сульфаниламиды и др.; запах различных животных). Провоцируют идиосинкразию многие физические факторы — инсоляция, охлаждение, травма. Вскоре после соприкосновения с раздражителем появляется головная боль, повышается температура, иногда возникают психическое возбуждение, расстройства функции органов пищеварения (тошнота, рвота, понос), дыхания (одышка, насморк и др.), отёк кожи и слизистых оболочек, крапивница.

21. Общая характеристика, виды, этиология реакций гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ).

Гиперчувствительность замедленного типа (ГЗТ) - относится к IV типу аллергии (по Джеллу и Кумбсу). Она обусловлена взаимодействием антигена (аллергена) с макрофагами и Thl-лимфоцитами, стимулирущими клеточный иммунитет.

Виды реакции ГЗТ:

1)инфекционная аллергия;

2)контактный дерматит;

3)отторжение трансплантата;

4)аутоиммунные заболевания.

Основными участниками реакций ГЗТ являются Т-лимфоциты (CD3). Т-лимфоциты образуются из недифференцированных стволовых клеток костного мозга, которые пролиферируют и дифференцируются в тимусе, приобретая свойства антиген-реактивных тимусзависимых лимфоцитов (Т-лимфоцитов). Эти клетки расселяются в тимусзависимые зоны лимфатических узлов, селезенки, а также присутствуют в крови, обеспечивая реакции клеточного иммунитета.

Субпопуляции Т-лимфоцитов:

1)Т-эффекторы (Т-киллеры, цитотоксические лимфоциты) – разрушают опухолевые клетки, генетически чужеродные клетки трансплантатов и мутировавшие клетки собственного организма, выполняя функцию иммунологического надзора;

2)Т-продуценты лимфокинов – участвуют в реакциях ГЗТ, выделяя медиаторы ГЗТ (лимфокины);

3)Т-модификаторы (Т-хелперы (CD4), амплифайеры) – способствуют дифференцировке и пролиферации соответствующего клона Т-лимфоцитов;

4)Т-супрессоры (CD8) – ограничивают силу иммунного ответа, блокируя размножение и дифференцировку клеток Т– и В-ряда;

5)Т-клетки памяти – Т-лимфоциты, сохраняющие и передающие информацию об антигене

Реакции гиперчувствительности замедленного типа. Этот тип гиперчувствительности возникает при многих инфекционных болезнях, например при туберкулезе, бруцеллезе, дизентерии, токсоплазмозе, некоторых гельминтозах, микозах и т. д., и выявляется с помощью соответствующих кожных реакций, которые служат специфическими диагностическими пробами.