- •1. Иммунология, цели и задачи

- •2. Иммунная система организма, строение и функции

- •3. Иммунологическая реактивность

- •4. Формы проявление иммунологической реактивности

- •5. Роль тимуса в становлении иммунологической реактивности

- •6. Роль макрофагов и системы комплимента в иммунных реакциях

- •7. Понятие об антителах, их структуре и видах

- •8. Понятие об антигенах, их свойствах и видах

- •9. Тимусзависимые и независ. АГ

- •10. Первичный и вторичный гуморальный ответ

- •11. Понятие аллергия. Типы аллергических реакций

- •12. Экзо и эндогенные аллергены

- •13. Общая характеристика реакций гиперчувствительности немедленного типа

- •14. Виды и механизмы сенсебилизации

- •15. Стадии и медиаторы аллергии

- •III. Стадия клинических проявлений (патофизиологическая).

- •16. Понятие об анафилаксии, ее виды, механизмы развития. Атопия. Основные феномены местной анафилаксии.

- •17. Анафилактический шок: этиология, патогенез, основные проявления, принципы терапии.

- •18. Сывороточная болезнь: этиология, патогенез, основные проявления.

- •19. Специфическая и неспецифическая десенсибилизация, ее практическое значение.

- •20. Понятие о парааллергии, гетероаллергии и идиосинкразии. Причины и механизмы развития.

- •21. Общая характеристика, виды, этиология реакций гиперчувствительности замедленного типа (РГЗТ).

- •22. Роль Т-лимфоцитов и макрофагов в развитии РГЗТ.

- •23. Стадии РГЗТ. Медиаторы и гормоны клеточного иммунитета.

- •32. СПИД, этиология, патогенез.

- •31. Иммунодефицитные состояния, классификация, механизмы развития, примеры.

- •30. Современные представления об аутоиммунных процессах. Принцип выявления и терапии аутоиммунных заболеваний.

- •29. Пути гипосенсебилизации при РГЗТ. Понятие об иммуносупрессии.

- •28. Иммунологическая толерантность, виды и механизмы развития.

- •27. Причины и механизмы развития реакции трансплантата против реципиента. Виды реакций.

- •26. Механизм первичного и вторичного отторжения трансплантата. Феномен «белый трансплантат»

- •25. Представление о главном комплексе гистосовместимости.

- •24. Основы трансплантационного иммунитета. Виды трансплантатов.

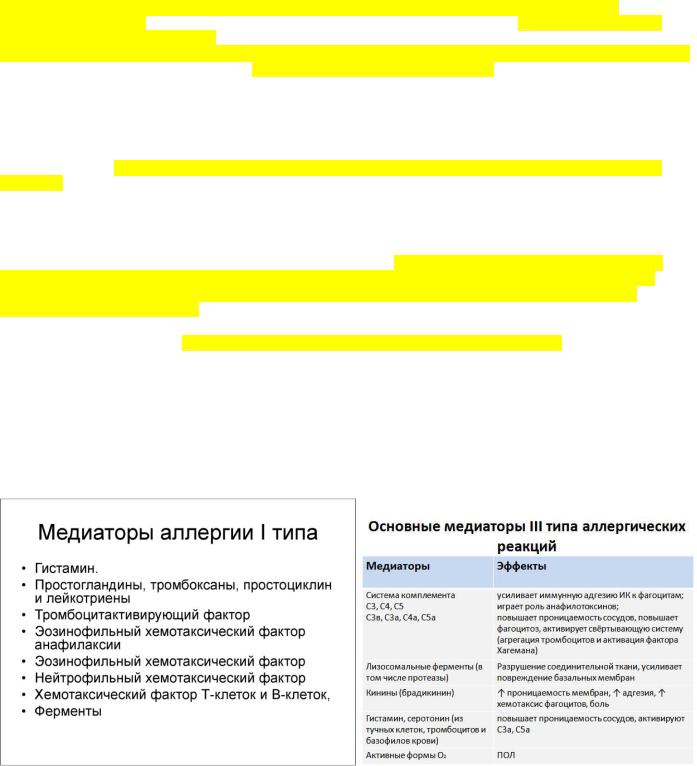

3.Кинины, в частности брадикинин. При повреждающем действии ИК происходит активация фактора Хагемана, в результате из α-глобулинов крови под влиянием калликреина образуется брадикинин.

4.Гистамин и серотонин играют большую роль в аллергических реакциях III типа. Источником их являются

тучные клетки, базофилы крови и тромбоциты. Они активируются С3а- и С5акомпонентами комплемента.

5. Супероксидный анион-радикал

3. Стадия клинических проявлений

•Воспаление с альтерацией, экссудацией и пролиферацией

•Васкулиты, приводящие к появлению узелковой эритемы, узелкового периартериита.

•возникновение цитопений

является следствием прямого действия иммунных комплексов на клетки и ткани и вторичные реакции, развивающиеся в связи с этим, реализация эффектов медиаторов аллергии, а также особенности реактивности организма у конкретных пациентов приводят к развитию различных клинических вариантов аллергии типа III. Этот тип аллергической реакции является ключевым звеном патогенеза сывороточной болезни, мембранозного гломерулонефрита, альвеолитов, васкулитов, узелковых периартериитов, феномена Артюса и других.

В результате появления медиаторов развиваются воспаление с альтерацией, экссудацией и пролиферацией, васкулиты, приводящие к появлению узловатой эритемы, узелкового периартериита. Могут возникать цитопении (например, гранулоцитопения). Вследствие активации фактора Хагемана и/или тромбоцитов иногда происходит внутрисосудистое свертывание крови.

Третий тип аллергических реакций является ведущим в развитии сывороточной болезни, экзогенных аллергических альвеолитов, некоторых случаев лекарственной и пищевой аллергии, аутоиммунных заболеваний (системная красная волчанка

идр.). При значительной активации комплемента развивается системная анафилаксия в виде шока.

14.Виды и механизмы сенсебилизации

Появление в организме специфических аллергических антител и определяет состояние сенсибилизации, т.е. появление повышенной чувствительности к какому-то аллергену.

Сенсибилизация – это иммунологически опосредованное повышение чувствительности организма к антигенам (аллергенам) экзогенного или эндогенного происхождения.

●Активная сенсибилизация возникает при искусственном введении или естественном попадании в организм аллергена. Он должен поступать во внутреннюю среду, минуя барьеры (слизистая оболочка, кожа), или за счет повышения их проницаемости. Для сенсибилизации достаточно очень небольшого количества аллергена

– порядка сотых и тысячных долей грамма. Состояние повышенной чувствительности возникает через 8-21 дней, сохраняется у животных неделями, месяцами, годами, а затем постепенно исчезает.

●Пассивная сенсибилизация возникает при введении здоровому животному сыворотки крови, другого активно сенсибилизированного животного (для морской свинки 5-10 мл, для кролика 15-20 мл), или сенсибилизированных Т- и В-лимфоцитов. Адаптивным переносом иммунокомпетентных клеток можно моделировать повышенную чувствительность немедленного (В-клетки) или замедленного (Т-клетки) типа. Состояние повышенной чувствительности возникает через 18-24 часа после введения сыворотки. Это время необходимо для того, чтобы антитела, содержащиеся в чужеродной сыворотке, успели зафиксироваться в тканях организма. Сохраняется в течение 40 дней.

Сенсибилизация может быть моновалентной при повышении чувствительности к одному аллергену и поливалентной при сенсибилизации ко многим аллергенам. Перекрестной сенсибилизацией называют повышение чувствительности сенсибилизированного организма к другим антигенам, имеющим общие детерминанты с аллергеном, вызвавшим сенсибилизацию.

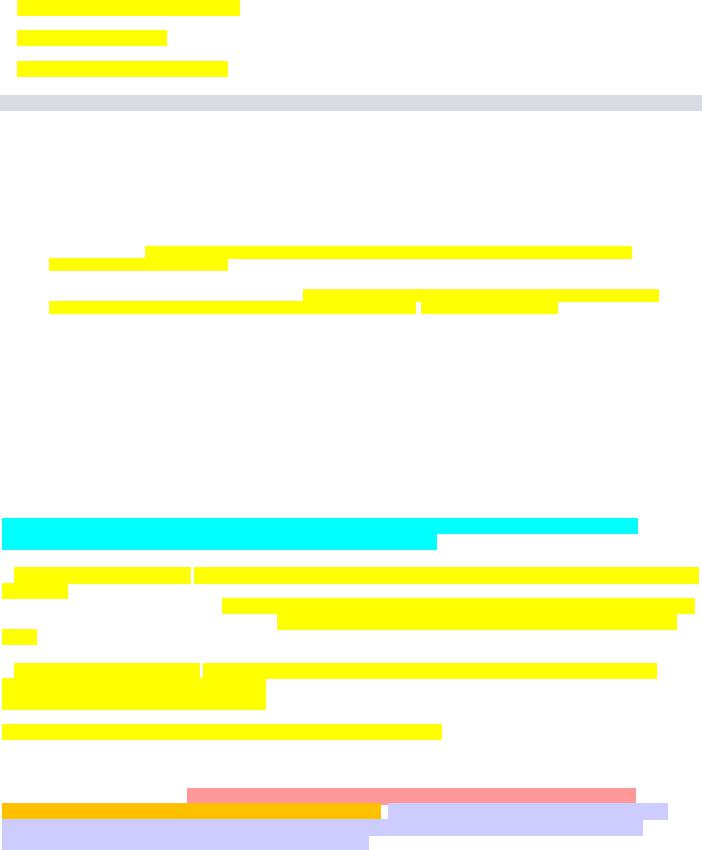

15. Стадии и медиаторы аллергии

Независимо от того, к какому типу повреждения относится аллергическая реакция, в ее развитии можно выделить три стадии.

I.Стадия иммунных реакций (иммунологическая).

Начинается с первого контакта организма с аллергеном и заключается в образовании в организме аллергических антител (или сенсибилизированных лимфоцитов) и их накоплении. В результате организм становится сенсибилизированным или повышенно чувствительным к специфическому аллергену. При повторном попадании в организм специфического аллергена происходит его комплексирование с антителами (с образованием комплекса АГ+АТ) или сенсибилизированными лимфоцитами (с образованием комплекса «АГ+сенсибилизированный лимфоцит»), которые и обусловливают следующую стадию аллергической реакции.

II.Стадия биохимических реакций (патобиохимическая).

Суть ее состоит в выделении готовых и образовании новых биологически активных веществ (медиаторов аллергии) в результате сложных биохимических процессов, запускаемых комплексами АГ+АТ или «АГ+сенсибилизированный лимфоцит».

Сывороточная болезнь - иммунокомплексное аллергическое заболевание, возникающее при парентеральном введении с лечебной или профилактической целью сывороток или их препаратов, содержащих большое количество белка. Оно характеризуется образованием комплексов АГ+АТ, которые откладываются в эндотелии кровеносных сосудов и тканях. Проявляется лихорадкой, болью в суставах, эритемой и увеличением лимфатических узлов. Имеется взаимосвязь между количеством введенной сыворотки и тяжестью болезни.

Феномен Артюса - местная гиперергическая воспалительная реакция с некрозом тканей, опосредованная IgG-антителами и образованием комплексов АГ+АТ, преципитирующих в сосудистой стенке и тканях. Может возникать как осложнение при введении различных сывороток, вакцин и лекарственных препаратов (например, антибиотиков).

III. Стадия клинических проявлений (патофизиологическая).

Представляет собой ответную реакцию клеток, органов и тканей организма на образовавшиеся в предыдущей стадии медиаторы.