- •Р аспад нуклеиновых кислот, нуклеазы пищеварительного тракта и тканей.

- •Р аспад пуриновых нуклеотидов.

- •Общие принципы синтеза мононуклеотидов

- •П роисхождение атомов «с» и «n» в пуриновом кольце

- •Инозиновая кислота как предшественник пуриновых мононуклеотидов

- •Распад пиримидиновых нуклеотидов

- •Б иосинтез пиримидиновых нуклеотидов .Регуляция биосинтеза пуриновых и пиримидиновых мононуклеотидов.

- •Биосинтез дезоксирибонуклеотидов

- •Применение ингибиторов синтеза дезоксирибонуклеотидов для лечения злокачественных опухолей

- •Нарушения обмена нуклеотидов

- •Строение нуклеиновых кислот

- •Биосинтез (репликация) днк

- •Этапы репликации

- •Синтез днк и фазы клеточного деления.

- •Повреждение и репарация днк

- •Б иосинтез рнк

- •Понятие о мозаичной структуре генов

- •Биосинтез белка

- •Биологический код

- •Транспортная рнк как адаптор аминокислот

- •Субстратная специфичность арс-аз изоакцепторные т-рнк.

- •Строение рибосомы

- •Посттрансляционный процессинг белков

- •Адаптивная регуляция экспрессии генов у прокариотов и эукариотов

- •Теория оперона строение и функционирование лактозного оперона

- •Роль энхансеров, селенсеров,

- •Распад клеточных белков

- •Время полужизни разных белков

- •Клеточная дифференцировка

- •Изменение белкового состава клеток при дифференцировке (На примере белкового состава полипептидных цепей гемоглобина)

- •Молекулярные механизмы генетической изменчивости

- •Р екомбинация как источник генетической изменчивости

- •Генетическая гетерогенность

- •Н аследственные болезни

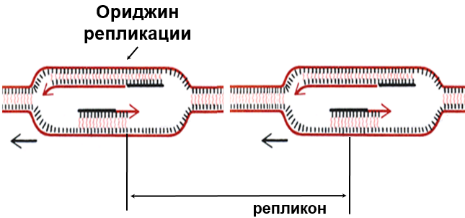

Этапы репликации

1 .

Инициация:

.

Инициация:

Топоизомераза находит точку начала репликации, гидролизует одну фосфодиэфирную связь и даёт возможность компоненатам репликативной системы разомкнуть нити ДНК и образовать репликативную «вилку», а затем вновь соединяет связь между мононуклеотиджами

Хеликаза разрывает водородные связи между нитями ДНК

ДНК-связывающие белки (SSB-белки) стабилизируют репликативную вилку, не давая восстанавливаться водородным связям между комплиментарными нуклеотидами

ДНК-полимераза α (праймаза) строит праймер («затравку») из 8-10 рибонуклеотидов и 40-50 дезоксирибонуклеотидов, а ДНК-полимераза δ достраивает нить из дезоксирибонуклеотидов на лидирующей нити, а ДНК-полимераза ε – на отстающей нити ДНК

2 .

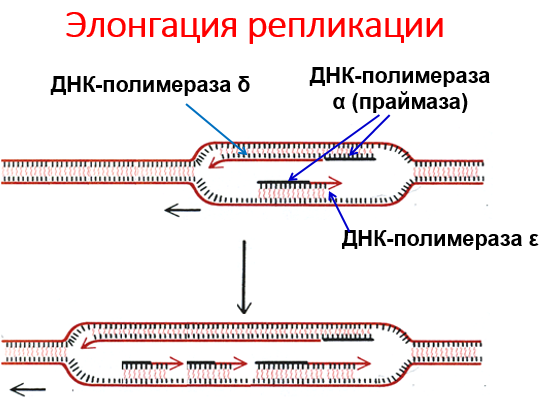

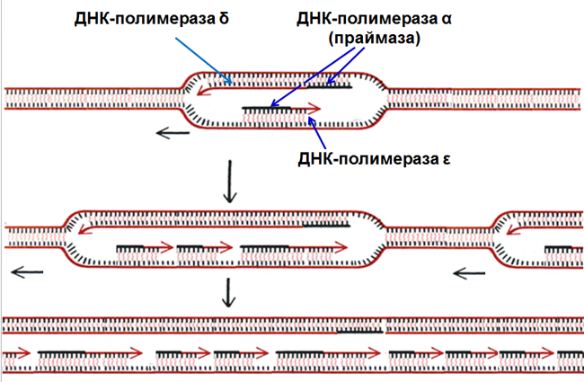

Элонгация

.

Элонгация

ДНК-полимераза δ продолжает удлинять нить из дезоксирибонуклеотидов на лидирующей нити, а ДНК-полимераза ε – фрагменты (фрагменты Оказаки) на отстающей нити ДНК по мере движения репликативной вилки

3. Терминация

ДНК-полимераза β (фермент репарации) удаляет праймеры и достраивает фрагменты ДНК

ДНК-лигаза соединяет фрагменты между собой

Синтез днк и фазы клеточного деления.

РОЛЬ ЦИКЛИНОВ И ЦИКЛИНЗАВИСИМЫХ ПРОТЕИНКИНАЗ В ПРОДВИЖЕНИИ КЛЕТКИ ПО КЛЕТОЧНОМУ ЦИКЛУ.

Процесс митоза принято подразделять на четыре основные фазы: профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Так как он непрерывен, смена фаз осуществляется плавно — одна незаметно переходит в другую.

Циклин-зависимые киназы — группа белков, регулируемых циклином и циклиноподобными молекулами. Большинство Циклин–зависимых киназ участвуют в смене фаз клеточного цикла; также они регулируют транскрипцию и процессингмРНК.

Циклин-зависимые киназы являются серин\треониновыми киназами, и фосфорилируют соответствующиеостатки белков. Известно несколько CDK, каждая из которых активируется одним или более циклинами ииными подобными молекулами после достижения их критической концентрации, притом по большей частиCDK гомологичны, отличаясь в первую очередь конфигурацией сайта связывания циклинов. В ответ науменьшение внутриклеточной концентрации конкретного циклина происходит обратимая инактивациясоответствующей CDK. Если CDK активируются группой циклинов, каждый из них как бы передаваяпротеинкиназы друг другу, поддерживает CDK в активированном состоянии длительное время. Такие волны активации CDK возникают на протяжении G1- и S- фаз клеточного цикла.

Повреждение и репарация днк

ДНК-РЕПАРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

Процесс, позволяющий живым организмам восстанавливать повреждения, возникающие в ДНК, называют репарацией. Все репарационные механизмы основаны на том, что ДНК - двухцепочечная молекула, т.е. в клетке есть 2 копии генетической информации. Если нуклеотидная последовательность одной из двух цепей оказывается повреждённой (изменённой), информацию можно восстановить, так как вторая (комплементарная) цепь сохранена.

Процесс репарации происходит в несколько этапов. На первом этапе выявляется нарушение комплементарности цепей ДНК. В ходе второго этапа некомплементарный нуклеотид или только основание устраняется, на третьем и четвёртом этапах идёт восстановление целостности цепи по принципу комплементарности. Однако в зависимости от типа повреждения количество этапов и ферментов, участвующих в его устранении, может быть разным.

Очень редко происходят повреждения, затрагивающие обе цепи ДНК, т.е. нарушения структуры нуклеотидов комплементарной пары. Такие повреждения в половых клетках не репарируются, так как для осуществления сложной репарации с участием гомологичной рекомбинации требуется наличие диплоидного набора хромосом.

Репарация генетическая — процесс устранения генетических повреждений и восстановления наследственного аппарата, протекающий в клетках живых организмов под действием специальных ферментов. Установлено, что некоторые наследственные болезни человека развиваются в связи с нарушениями синтеза репарирующих ферментов. Детально изучены две формы репапрации генетической — фотореактивация и темновая репарация.

Фотореактивация, или световое восстановление, была обнаружена в 1949 г. А. Кельнер, изучая биологическое действие радиации в экспериментах на микроскопичских грибах и бактериях, обнаружил, что клетки, подвергшиеся одинаковой дозе ультрафиолетового облучения, выживают значительно лучше, если после облучения в темноте их поместить в условия обычного естественного освещения. Исходя из этого, было высказано предположение, что на свету происходит устранение части поврелсдений генетических структур клеток, возникающих под действием ультрафиолетового облучения.

Темновая репарация, в отличие от фотореактивации, универсальна. Она устраняет различные структурные повреждения ДНК, появляющиеся в результате разнообразных радиационных и химических воздействий. Способность к темновой репарации обнаружена у всех клеточных систем и организмов.