1654

.pdf

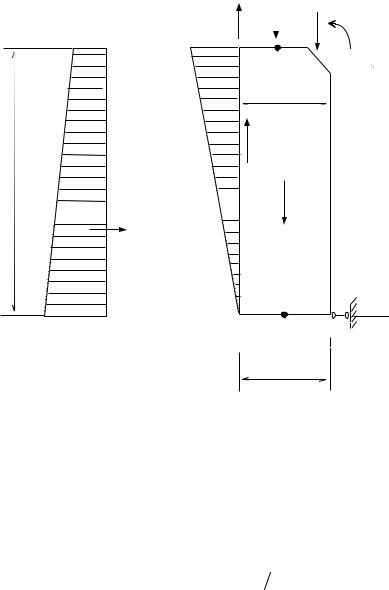

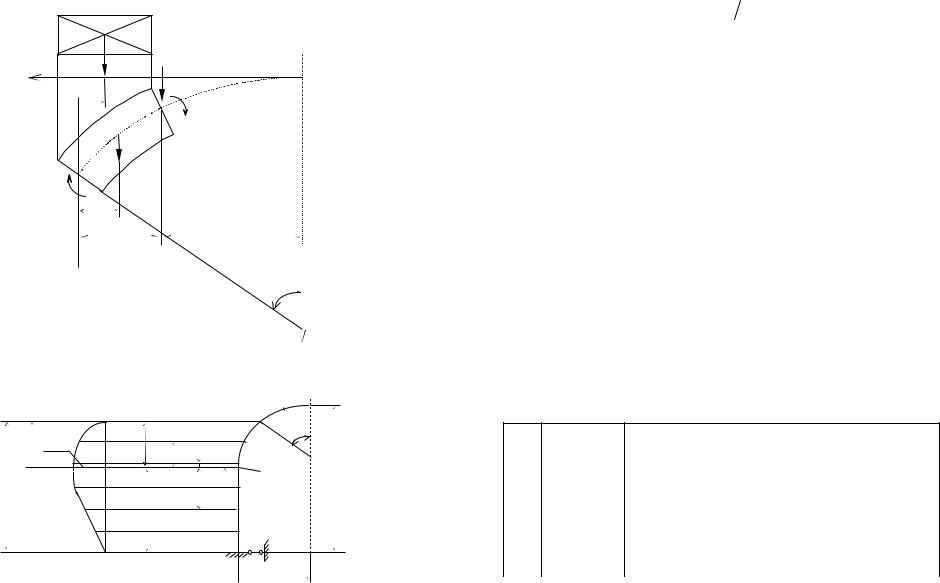

- силы, передающиеся со свода (рис. 4.7):

Md Mdp X1 X2 |

f; |

|

Hd Hdp X 2; |

|

(4.29) |

|

||

Vd Vdp, |

|

|

|

|

|

где Mdp Map Vap ; Hdp Hap; |

Vdp Vap; |

|

- полные смещения верхнего сечения стены:

|

d |

M |

d |

|

1 |

H |

d |

|

2 |

|

m |

; |

(4.30) |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

ud Md u1 Hd 2 um . |

|

|

|||||||||||

Расчет нижней части обделки, т.е. вертикальных стен, производится после предварительного определения сил, действующих в верхнем сечении стены. Эти силы возникают в пятовом сечении свода и передаются на стены с

эксцентриситетом |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

7. Для любого сечения на расстоянии х |

от верха стены |

||||||||||||||||||||||||||||

(рис. 4.7) |

усилия находят по формулам |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

M |

x |

M |

d |

y |

4 |

H |

d |

m |

S |

y |

K S2 |

u |

d |

y |

|

K S3 |

|

d |

y ; |

|

|||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

3 |

|

2 |

|

1 |

4 |

|

|

2 |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nx |

Vd |

x G 0,5q В l ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.31) |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

K S |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

x Md S2 y1 Hd m S y2 K ud y4 |

2 |

d y3 , |

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

|

|

- |

|

масса 1 пог.м стены (по высоте); |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

G |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

y1, |

y2, |

y3, |

|

y4 - |

гиперболо-тригонометрические функции |

||||||||||||||||||||||||

параметра |

|

|

x S |

(табл. 4.9). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

8. Строят эпюры изгибающих моментов и нормальных сил по своду и стенам обделки.

9. Определяют несущую способность обделки по формулам (4.51) (4.59), учитывая условия эксплуатации тоннеля при отсутствии или наличии больших притоков подземных вод.

Т а б л и ц а 4.9

|

y1 |

y2 |

y3 |

y4 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

0,00 |

0,000 |

0,000 |

0,000 |

1,000 |

0,05 |

0,003 |

0,000 |

0,100 |

1,000 |

0,10 |

0,010 |

0,001 |

0,200 |

1,000 |

0,15 |

0,023 |

0,002 |

0,300 |

1,000 |

0,20 |

0,040 |

0,005 |

0,400 |

1,000 |

0,25 |

0,063 |

0,010 |

0,500 |

0,999 |

0,30 |

0,090 |

0,018 |

0,600 |

0,999 |

0,35 |

0,123 |

0,029 |

0,700 |

0,998 |

0,40 |

0,160 |

0,043 |

0,799 |

0,996 |

0,45 |

0,202 |

0,061 |

0,899 |

0,993 |

0,50 |

0,250 |

0,083 |

0,998 |

0,990 |

0,55 |

0,302 |

0,111 |

1,097 |

0,985 |

0,60 |

0,360 |

0,144 |

1,195 |

0,978 |

0,65 |

0,422 |

0,183 |

1,292 |

0,971 |

0,70 |

0,489 |

0,228 |

1,389 |

0,960 |

0,75 |

0,561 |

0,281 |

1,484 |

0,947 |

0,80 |

0,637 |

0,341 |

1,578 |

0,932 |

0,85 |

0,718 |

0,408 |

1,670 |

0,913 |

0,90 |

0,804 |

0,485 |

1,761 |

0,891 |

0,95 |

0,894 |

0,569 |

1,848 |

0,865 |

1,00 |

0,989 |

0,664 |

1,934 |

0,834 |

1,05 |

1,088 |

0,767 |

2,015 |

0,798 |

1,10 |

1,190 |

0,881 |

2,093 |

0,757 |

1,15 |

1,297 |

1.005 |

2,166 |

0,710 |

1,20 |

1,407 |

1,141 |

2,235 |

0,656 |

1,25 |

1,520 |

1,287 |

2,297 |

0,596 |

1,30 |

1,637 |

1,445 |

2,353 |

0,526 |

1,35 |

1,755 |

1,614 |

2,402 |

0,451 |

1,40 |

1,877 |

1,796 |

2,442 |

0,365 |

1,45 |

1,980 |

1,990 |

2,475 |

0,271 |

1,50 |

2,124 |

2,196 |

2,497 |

0,166 |

1,55 |

2,249 |

2,415 |

2,509 |

0,051 |

1,60 |

2,375 |

2,646 |

2,507 |

-0,075 |

1,65 |

2,500 |

2,890 |

2,493 |

-0,214 |

1.70 |

2,624 |

3,146 |

2,464 |

-0,364 |

|

|

61 |

|

|

60

Окончание табл. 4.9

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1,75 |

2,746 |

3,414 |

2,419 |

-0,528 |

1,80 |

2,865 |

3,695 |

2,358 |

-0,706 |

1,85 |

2,981 |

3,984 |

2,278 |

-0,898 |

1,90 |

3,093 |

4,291 |

2,178 |

-1,105 |

1,95 |

3,199 |

4,606 |

2,056 |

-1,327 |

2,00 |

3,298 |

4,930 |

1,912 |

-1,566 |

2,05 |

3,389 |

5,265 |

1,743 |

-1,821 |

2,10 |

3,472 |

5,608 |

1,547 |

-2,092 |

2,15 |

3,544 |

5,959 |

1,325 |

-2,381 |

2,20 |

3,604 |

6,316 |

1,070 |

-2,688 |

2,25 |

3,650 |

6,679 |

0,785 |

-3,013 |

2,30 |

3,682 |

7,046 |

0,467 |

-3,356 |

2,35 |

3,696 |

7,415 |

0,113 |

-3,713 |

2,40 |

3,692 |

7,784 |

-0,277 |

-4,098 |

2,45 |

3,668 |

8,152 |

-0,707 |

-4,496 |

2,50 |

3,621 |

8,517 |

-1,177 |

-4,913 |

2,55 |

3,549 |

8,876 |

-1,690 |

-5,348 |

2,60 |

3,451 |

9,226 |

-2,247 |

-5,800 |

2,65 |

3,324 |

9,565 |

-2,851 |

-6,270 |

2,70 |

3,165 |

9,890 |

-3,502 |

-6,757 |

2,75 |

2,973 |

10,197 |

-4,202 |

-7,259 |

2,80 |

2,744 |

10,483 |

-4,954 |

-7,776 |

2,85 |

2,477 |

10,747 |

-5,758 |

-8,307 |

2,90 |

2,168 |

10,977 |

-6,616 |

-8,847 |

2,95 |

1,814 |

11,177 |

-7,528 |

-9,404 |

3,00 |

1,414 |

11,338 |

-8,487 |

-9,967 |

- |

- |

- |

- |

- |

4.4.2.2. Пологий свод, опирающийся на массивные стены

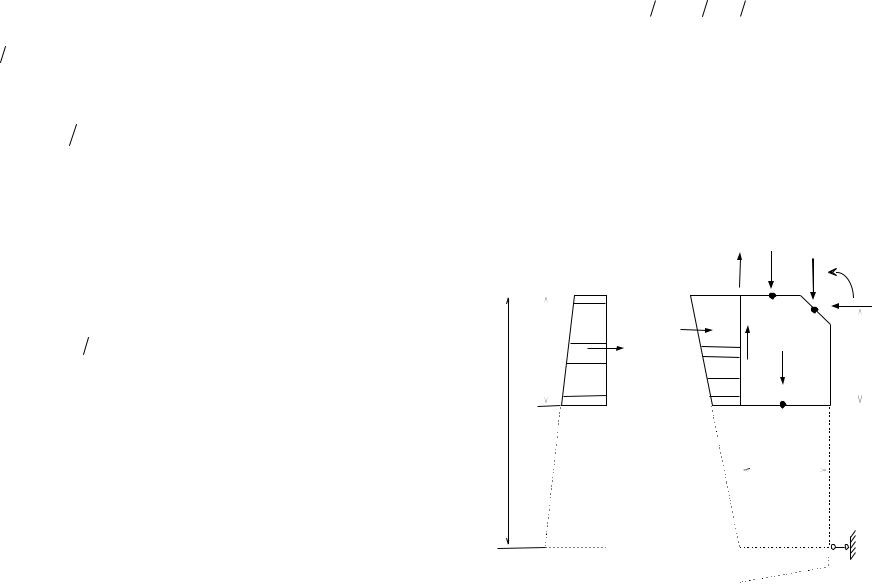

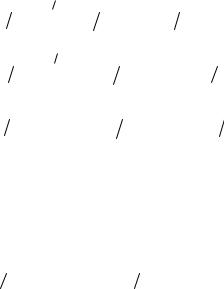

Под действием усилий жесткая стена (рис. 4.8) оседает по вертикали и поворачивается относительно центра подошвы. Смещения стены по горизонтали не происходит ввиду значительных сил трения по подошве фундамента.

Расчет производят в следующем порядке:

62

T P0 Vap

Map

l

а

Hap

Hap

hcT

E

l

l1

G

G

E

E

c

1  2

2

ho

Рис. 4.8. Усилия, действующие на массивную стену

1.Усилия в своде считают (см. 4.4.1, п. 1 8).

2.Определяют жесткость стены и ее приведенную длину по

формулам (4.24) и (4.25). При 1, пренебрегая собственными деформациями стен ввиду их жесткости, учитывают только перемещения, вызванные поворотом стен.

3. Вычисляют приведенный момент инерции сечения стены

относительно оси, проходящей через точку |

с: |

||||

J |

c |

4l3 n h3 |

3 h |

l2 12, |

(4.32) |

|

о |

о |

|

|

|

63

где |

l - высота стены; |

|

|

||

|

hо - толщина стены по обрезу фундамента; |

|

|||

|

- коэффициент трения между стеной и породой; |

||||

|

n Kn |

K - отношение коэффициентов упругого отпора |

|||

по подошве фундамента и по наружной грани стены. |

|||||

|

4. Угол поворота стены и горизонтальное смещение верха |

||||

смены можно определить по формулам |

|

||||

|

Мса |

|

Mca К Jc ; |

u l1 , |

(4.33) |

где |

- |

момент активных сил, действующих на стену |

|||

относительно центра с подошвы фундамента. |

|

||||

|

Для определения составляющих смещений верха стены ее |

||||

подвергают |

|

последовательно |

воздействию |

единичных |

|

моментов и нормальной силы, а также усилий от нагрузки,

передающихся на стену с полусвода |

( Vap, |

Hap, Map ) и |

||||||

приложенных непосредственно к ней ( P0, G, E, E ) . Усилия |

||||||||

показаны на рис. 4.8. |

|

|

|

|

|

|||

Придавая |

моменту активных |

сил |

соответствующие |

|||||

значения и используя формулы (4.33), получают: |

|

|||||||

при |

Mca |

1 |

1 |

1 K Jc ; |

u1 l1 1; |

|

||

при |

Mca |

l1 |

2 l1 1,; |

u2 l12 1; |

|

|

||

|

(4.34) |

|||||||

при |

Mca |

Map |

p Mcp 1 ; |

up l1 |

p, |

|

||

|

||||||||

где Мср - момент всех активных сил от нагрузки относительно центра тяжести подошвы фундамента стены.

M |

cp |

M |

ap |

H |

ap |

l |

V v P p G g E e E |

ho |

.(4.35) |

||

|

|||||||||||

|

|

|

|

1 |

ap |

0 |

2 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Боковое горное давление |

Е на стену определяется по |

|||||||||

формуле |

|

E 1,2 qн |

f l e tg2 450 0,5 , |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

(4.36) |

|

|

|

|

|

|

||

где |

- удельный вес породы, кН/м3; |

|

|

||||||||

|

|

qн |

- |

вертикальное горное давление, кН/м2; |

|

|

|||||

|

|

e |

- |

расстояние от точки приложения сосредоточенной |

|||||||

силы |

Е |

до подошвы фундамента, находят из выражения |

|||||||||

e |

l |

3 2l f |

l 2 l f |

l . |

(4.37) |

|

|||||

3 |

|

|

|

|

|

Плечи l, v, p, g соответствующих сил определяют графически.

Вертикальное усилие от внешней нагрузки P0 получают из выражения

P0 11,qн Ap , |

(4.38) |

где Ар - площадь поверхности верхнего торца стены.

5. Имея в виду, что полные смещения находят из уравнений (4.6), и решая канонические уравнения по формулам (4.37) и (4.38), определяют неизвестные силы Х1 , Х2 .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

P |

Va |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ma |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E a |

|

|

|

|

Ha |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Е’ |

’ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

G |

|

|

|

y1 |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

l |

|

|

|

|

|

! |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hcT |

|

|

|

|

|

Рис. 4.9. Внутренние усилия в сечениях массивной стены

6. Определяют усилия, действующие выше любого рассматриваемого сечения стены65(рис. 4.9).

64

|

Ма Мар X1 X2 f ; |

Hа Hар X2 ; |

|

(4.39) |

|||||||||

|

Vа Vар ; |

|

l K l; |

|

K l y , |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|||||||||

где |

- полный |

угол |

поворота, определенный |

по формуле |

|||||||||

(4.33) для значения |

|

|

X2 f l1 , |

|

|

||||||||

|

|

|

|

Mca Mcp X1 |

|

(4.40) |

|||||||

|

|

|

- |

площади |

эпюр |

бокового активного |

давления и |

||||||

Е , |

|

||||||||||||

отпора породы (на рис. 4.9 заштрихованы). |

|

|

|||||||||||

E |

|

|

|

2q |

н |

2f y |

tg2 450 0,5 y |

|

|

||||

1,2 |

|

|

|

|

|

; |

(4.41) |

||||||

|

|

|

2 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0,5у l |

; |

T 0,5 у l . |

|

|

|||||||||

|

|

||||||||||||

7. Зная все силы, действующие выше рассматриваемого сечения, находят усилия в любом сечении обделки:

всечениях свода - по формулам (4.22);

всечениях стены -

M Ma Ha y1 Va v Pa p G g |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E y 3 2y f y 3 2 y f y |

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

2 |

|

3 y l |

|

|

|

|

|

|

0,5 E hст l |

|

y |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

2 y l |

|

|||||||||||

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.42) |

||

0,25 y hcm l ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

2f y |

|

|

||||||||

N V |

P G 1,8 y |

2q |

н |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

a |

|

0 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

2 |

45 |

0 |

0,5 0,5 y l |

. |

|

|

|

|

||||||

tg |

|

|

|

|

|

|||||||||

8. Строят эпюры моментов и нормальных сил по всему сечению обделки.

9. Производят проверку прочности сечений по формулам

(4.5) (4.59).

4.4.3. Подъемистый свод, опирающийся

66

на породу

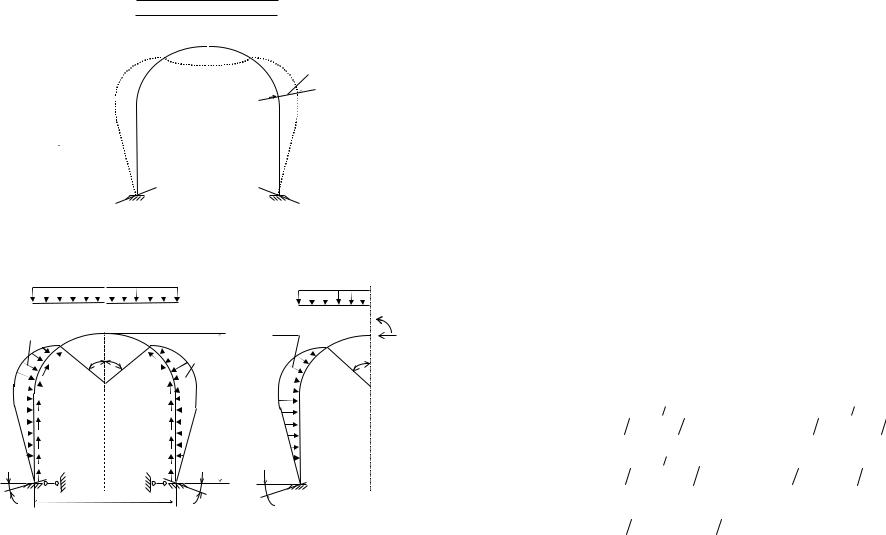

Воснову расчета, производимого по методу П.П. Зурабова

иО.Е. Бугаевой, принят принцип совместной работы обделки с окружающей породой. При плотном примыкании обделки к выработке, расположенной в достаточно прочных и устойчивых породах, деформация такой обделки под действием внешней нагрузки будет сопровождаться возникновением по ее боковым поверхностям упругого отпора породы и сил трения.

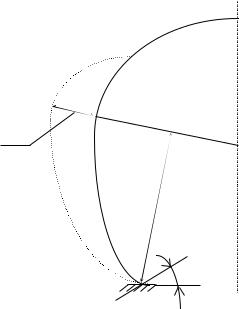

Обделку тоннеля в виде подъемистого свода рассчитывают как свод, упругозащемленный пятами в породу, на уровне подошвы выработки. При действии вертикального горного давления замок свода и прилегающий к нему безотпорный участок перемещаются внутрь тоннеля, а боковые участки - наружу, в сторону породы (рис. 4.10). Упругий отпор и силы трения учитываются только на боковых участках. При этом можно считать, что ввиду наличия значительных сил трения в подошве обделки пяты свода горизонтальных смещений не

имеют, а возможен только их поворот на угол . Форма эпюр упругого отпора и сил трения между обделкой и породой задается предварительно, и расчетная схема имеет вид, изображенный на рис. 4.11.

Расчет выполняется в соответствии с гипотезой местных деформаций методом сил (рис. 4.12) в следующем порядке:

1.Задаются геометрическими размерами свода и стен обделки в соответствии с габаритом приближения строений и фактическими геологическими условиями. Форму осевой линии свода обделки автодорожного тоннеля принимают обычно по круговой кривой. Конструируют свод обделки по указаниям главы 3.

2.Определяют нагрузки, действующие на обделку (вертикальное горное давление и пр.).

67

q

q

Рис. 4.10. Схема деформации подъемистого свода

|

|

|

q |

|

q |

|

|

|

|

|

X1 |

|

|

|

|

|

K h |

|

|

|

|

X2 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

f |

|

|

|

|

|

|

|

|

В |

|

|

|

|

Рис. 4.11. |

Расчетная схема |

|

|

Рис. 4.12. Основная система |

|

3. Вычерчивают половину свода до оси его симметрии и

68

разбивают полусвод радиальными швами на 8 10 клиньев равной длины. Определяют графически полную длину осевой линии полусвода s 2 и длину клина s (рис. 4.13).

2 и длину клина s (рис. 4.13).

4. Графически определяют координаты xm и ym центров радиальных швов относительно осей, проведенных через центр замка, а также толщину hm свода в местах расположения швов. Все данные заносят в табл. 4.10 и производят необходимые вычисления.

Т а б л и ц а 4.10

|

Угол |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Номер |

наклона к |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

шва |

вертикали |

sin |

m |

cos |

m |

x |

m |

y |

m |

y |

2 |

h |

h |

3 |

|

|

|

|

|

|

m |

m |

|

||||||

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

0 |

0 |

|

1 |

|

0 |

0 |

0 |

... |

... |

||||

1 |

... |

... |

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

||||

2 |

... |

... |

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

||||

3 |

... |

... |

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

||||

4 |

... |

... |

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

||||

5 |

... |

... |

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

||||

6 |

... |

... |

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

||||

7 |

... |

... |

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

||||

8 |

900 |

1 |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5. Определяют перемещения основной системы, не зависящие от нагрузок, по формулам (4.43) и с помощью табл. 4.11.

S 2 |

|

S 2 |

|

|

11 s E 1 Jm; |

12 21 s E ym Jm; |

|

||

|

|

|

|

|

S 2 |

|

Sh |

|

|

22 s E ym2 Jm; |

h1 |

s E y1 Jm ; |

|

(4.43) |

|

||||

|

|

|

|

|

Sh |

|

|

|

|

h2 s E y1 ym Jm , |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

69 |

|

|

|

P5 |

P3 |

P2 |

P1 |

|

|

q |

|

|

|

X1 |

||||

x |

P4 |

|

|

|

0 |

K h |

|

|

|

1 |

|

||||

|

|

|

|

|

0 |

X2 |

|

|

|

|

2 |

|

G1 |

|

|

|

|

|

|

G2 |

|

h |

|

|

|

3 |

|

r1 |

1 |

|

|

|

|

|

G3 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K h |

G4 |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

O1 |

f |

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

G5 |

|

|

2 |

|

q |

|

|

|

r2 |

|

O2 |

X1 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

K h |

|

|

6 |

G6 |

|

|

|

0 |

X2 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

G7 |

|

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

G8 |

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

|

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.13. Схема внешних нагрузок |

|

|

||||

где 11 , |

12, 21, 22 - перемещения от действия единичных |

сил X1 и X2 ; |

|

h1, |

h2 - перемещения точки h от действия сил X1 и X2; |

sh |

- длина осевой линии обделки от точки h до пяты |

свода ; |

|

h - точка в сечении обделки, соответствующая максимальным деформациям под действием упругого отпора

породы ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y1 - |

расстояние от рассматриваемого сечения до сечения |

||||||||||||||||||||||||||

с максимальной ординатой в точке |

h . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 4.11 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Номер |

|

1 |

12 |

|

|

y |

m |

|

|

y |

2 |

|

|

y |

|

y |

|

y y |

m |

|

y y |

m |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

1 |

|

|

1 |

|

1 |

|

1 |

|

|||||

шва |

|

J |

|

в h3 |

|

|

J |

|

|

|

|

|

|

|

J |

|

|

|

|

|

J |

|

|

|

|||

|

m |

|

|

m |

|

|

Jm |

|

|

|

m |

|

|

|

|

m |

|

|

|||||||||

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

0 |

|

|

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

1 |

|

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

2 |

|

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

|

|||||||

3 |

|

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

|

|||||||

4 |

|

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

|

|||||||

5 |

|

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

|

|||||||

6 |

|

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

|

|||||||

Числа в столбцах суммируются по формулам численного интегрирования: Симпсона (4.18) при четном количестве клиньев и простом характере изменения величин и Котеса в случае, когда подынтегральная функция то возрастает, то убывает или меняет знак, а также при нечетном числе клиньев. При 8 клиньях формула Котеса имеет вид

8 28350 989 С0 С8 5888 С1 С7 |

|

928 С2 С6 10496 С3 С5 4540С4 , |

(4.44) |

|

где Ci - подынтегральная функция.

6. Определяют перемещения основной системы, зависящие |

|

от нагрузок. Для этого вначале определяют нагрузки, |

|

действующие на клинья свода. Отдельно рассматривают |

|

нагрузки от горного давления Pi |

и собственного веса клиньев |

обделки Gi , затем - силы, |

возникающие вследствие |

деформации обделки: упругий отпор породы Qi и силы трения Ei= Qi. Коэффициент трения между обделкой и породой принимают равным:

70 |

71 |

|

- для глин, глинистых известняков, глинистых сланцев |

|

= 0,2 0,3; |

|

- для суглинков и супесей = 0,3; |

|

- для песков, щебенистых и мелкообломочных пород = |

|

0,4; |

|

- для скальных (без примеси глинистых) пород |

= |

0,5 0,6. |

|

7.Расчетное вертикальное горное давление на клин свода определяют по формуле (4.9), а собственный вес клина свода - по предварительно заданным размерам сечения (см. формулу

4.12).

Величину плеч pm и gm , сил Pm и Gm соответственно относительно центра левого шва каждого рассматриваемого клина измеряют графически.

8.Составляют табл. 4.12 и с помощью формул (4.45) определяют внутренние усилия в любом сечении от действия внешних нагрузок.

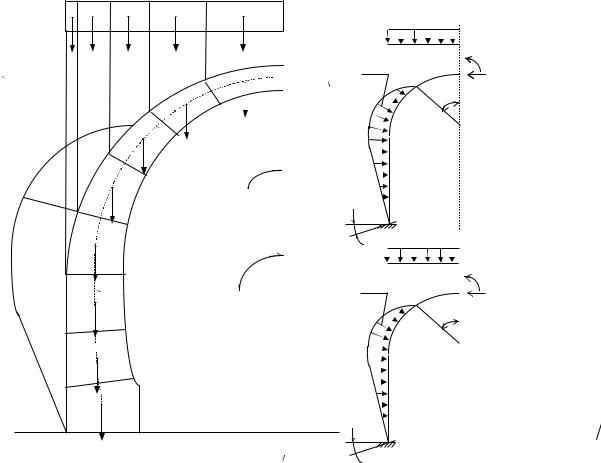

Изгибающий момент и нормальная сила в любом сечении m от действия внешних нагрузок (рис. 4.14):

Mmp |

M m 1 p |

|

m 1 |

|

|

Pm pm Gm gm xm Pi |

Gi ; |

||||

|

m |

|

1 |

(4.45) |

|

|

|

|

|

||

Nmp |

sin m Pi |

Gi . |

|||

|

|||||

|

1 |

|

|

|

|

9. Для определения перемещений, зависящих от упругого отпора и сил трения, предварительно строят эпюру отпора, заданную двумя нулевыми точками и точкой с максимальной величиной перемещения h (рис. 4.15). Нижняя нулевая точка находится в пяте свода, а верхняя - в сечении, наклоненном под углом о =450 при полуциркульном очертании свода. Если очертание оси свода отличается от полуциркульного, то верхнюю нулевую точку фиксируют в сечении, где пролет свода составляет 0,7 В.

Т а б л и ц а 4.12

Номер шва |

|

0 |

|

1 |

|

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Нагрузки |

|

Pm |

|

|

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Gm |

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|||

Плечи |

|

|

pm |

|

|

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

gm |

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

||

|

Pm pm |

|

|

|

|

... |

|

... |

... |

... |

... |

|

|

|

|

Gm gm |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

||||

m 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Pi Gi |

|

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

xm |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|||

m 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

x Pi Gi |

|

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mmp |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|||

sin m |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

||||

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pi Gi |

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|||||

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nmp |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|||

Положение точки h , находящейся в сечении, которое |

|||||||||||||||

имеет |

максимальное |

перемещение |

h |

, |

определяется |

||||||||||

расстоянием hв |

по вертикали от сечения h до верхней |

||||||||||||||

нулевой |

точки. Расстояние |

hв |

принимают равным |

hв = 0,33 |

|||||||||||

hэ при f B и |

hв = 0,4hэ |

при |

f B . |

|

|

|

|

|

|||||||

Очертание эпюры отпора принимается в виде двух парабол, плавно сопрягающихся в точке с максимальным перемещением K h . Уравнение парабол, отнесенное к началу коор-

73

72

|

|

m-1 |

|

x |

Pm |

(Pi+Gi) |

|

1 |

0 |

||

|

pm |

|

|

|

|

|

|

|

m-1 |

M(m-1)p |

|

|

Gm |

|

|

|

m |

|

|

|

Mmp |

|

|

|

gm |

|

|

|

xm |

xm-1 |

|

|

|

xm |

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

Рис. 4.14. Нагрузка на клинья полусвода |

|

||||

|

|

|

|

|

1 |

0 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

0 |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

hв |

K h |

y12 |

y13 |

y14 |

|

|

4 |

|

|

||||

|

|

|

|

4 |

h |

|

hэ |

5 |

|

|

y15 |

f |

|

6 |

y18 |

y17 |

5 |

|

||

|

y16 |

|

|

|||

|

|

|

|

6 |

|

|

|

7 |

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

В/2 |

|

|

Рис. 4.15. Схема эпюры упругого отпора |

|

||||

динат, которое расположено в точке с максимальным

74

значением упругого отпора, имеет вид

K K |

h |

1 |

1 |

|

, |

(4.46) |

1 y2 |

h2 |

|

||||

где y1 - расстояние по вертикали от сечения |

h до любого |

|||||

рассматриваемого сечения в пределах зоны упругого отпора породы;

h1 - расстояние по вертикали от сечения h |

до нулевых |

точек. При построении верхней части эпюры |

h1=hв, при |

построении нижней части h1=hэ-hв. |

|

По уравнению (4.46) вычисляют промежуточные ординаты эпюры отпора в клиньях свода.

Эпюру упругого отпора строят от вертикальной прямой, задавшись величиной K h . Разбивая эпюру на части сечениями, нормальными к очертанию обделки, подсчитывают соответствующие площади эпюр, находят их центры тяжести и

определяют силы Qi |

и Ei (рис. 4.16 и 4.17). |

|

|||

|

Силы |

трения |

Ei , действующие на каждый клин, |

||

находят |

путем умножения |

соответствующей |

силы отпора |

||

Qi |

на коэффициент |

трения |

между обделкой |

и породой , |

|

т.е. |

Ei = Qi K h . |

Плечи сил Qi и Ei |

определяют по |

||

чертежу (см. рис. 4.16 и 4.17). Результаты вычислений сводят в табл. 4.13.

Т а б л и ц а 4.13

Но- |

У с и л и я |

мер |

Плечи и |

Q3 |

E3 |

Q4 |

E4 |

|

Q5 |

E5 |

Q6 |

E6 |

Q7 |

E7 |

Q8 |

E8 |

шва |

моменты |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

Плечо |

... |

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Момент |

... |

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

Плечо |

... |

... |

... |

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Момент |

... |

... |

... |

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Окончание табл. 4.13

|

|

|

|

|

|

|

|

76 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

|

3 |

4 |

|

5 |

6 |

|

7 |

8 |

9 |

|

10 |

|

11 |

|

12 |

|

13 |

|

14 |

5 |

|

Плечо |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

момент |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

6 |

|

Плечо |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

Момент |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

7 |

|

Плечо |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

|

|

||||

|

|

Момент |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

|

|

||||

8 |

|

Плечо |

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|||||||

|

|

Момент |

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|||||||

|

Примечания: 1. |

Момент |

|

K h определяется как произведение силы Qi |

||||||||||||||||||

на соответствующее плечо. |

2. Момент Mmh |

для рассматриваемого шва |

||||||||||||||||||||

определяется как сумма моментов |

K h |

для |

всех |

сил |

|

Qi |

и Ei |

и |

||||||||||||||

принимается |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

сотрицательным знаком.

10.С помощью табл. 4.12 и 4.13 вычисляют моменты от внешних нагрузок и составляют табл. 4.14 для определения перемещений, зависящих от нагрузок.

Т а б л и ц а 4.14

Но- |

|

1 |

|

|

ym |

|

|

y1 |

|

|

|

|

Mmp |

Mmh |

Mmp ym |

|

|

Mmh ym |

|

|

Mmp ym |

|

|

Mmh y1 |

|

||||

мер |

|

Jm |

|

|

|

|

|

Jm |

|

Mmp |

Mmh |

|

|

|

|

Jm |

|

|

|

|

|

Jm |

|

|

|

|

|

Jm |

|

|

|

Jm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

Jm |

|

|

|

|

Jm |

|

|

Jm |

|

||||||||||||||||

шва |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

... |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

... |

... |

|

|

|

|

... |

|

|

... |

|

|

|

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

|

... |

... |

|

|

|

|

... |

|

|

... |

|

|

|

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

3 |

|

... |

... |

|

|

|

|

... |

|

|

... |

|

|

|

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

4 |

|

... |

... |

|

|

|

|

... |

|

|

... |

|

|

|

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

5 |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

||||||||||||

6 |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

||||||||||||

7 |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

||||||||||||

8 |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

||||||||||||

Значения перемещений, зависящих от нагрузок, определяются по формулам

77

1p s E |

S 2 |

|

Sh |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Mmp |

J Mmh |

J |

|

|

|

|

|

|

|||

|

; |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S 2 |

|

Sh |

|

|

|

|

|

|

|

2p s E |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Mmp |

|

J Mmh y |

|

|

|

|||||||

|

y |

J |

|

|

(4.47) |

|||||||

|

; |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hp s E |

Sh |

|

Sh |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

yp |

J Mmh y1 |

|

J |

|

|

|||||

Mmp |

|

|

. |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При определении перемещений по формулам (4.47) значения y1 принимают только по длине sh, т.е. от точки h до пяты свода.

11. Изгибающий момент в пяте свода определяют из табл. 4.12 и 4.13.

Mn M8p M8h .

Углы поворота пяты свода находят из формул (4.21):

|

1 1 Kn Jn ; |

p Mп Kп Jп , |

|

|

|

|

|

где |

Kn - коэффициент упругого отпора в пяте свода; |

|

|

||||

|

Jn - момент инерции пяты свода. |

|

|

|

|

||

12. Определяют |

значения неизвестных |

X1 |

и |

X2 |

из |

||

канонических уравнений (4.48), принимая |

K h |

в качестве |

|||||

неизвестных сомножителей. |

|

|

|

|

|||

Канонические уравнения метода сил для подъемистых сводов имеют |

|

||||||

вид |

|

|

|

|

|

|

|

|

X1 11 X2 12 1p 0; |

|

(4.48) |

|

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

X1 21 X2 22 2p f 0. |

|

|

|

|||

|

Полный угол поворота пяты свода находят из общей |

||||||

формулы |

|

|

|

|

|

|

|

|

X1 |

1 X2 2 p . |

|

(4.49) |

|

||

X2 |

Учитывая, что |

2 = f 1 , определяют неизвестные |

X1 |

и |

|||

из развернутых канонических уравнений с учетом формул |

|||||||

(4.48) и (4.49): |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

78 |

|

|

|

|

X |

1 |

|

11 |

|

1 |

X |

2 |

|

12 |

f |

1 |

|

1p |

|

p |

0; |

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.50) |

||||||||||

X |

|

|

|

f |

|

X |

|

|

|

|

f 2 |

|

|

|

|

|

f |

|

|

|

|||||||||||

1 |

21 |

1 |

2 |

22 |

1 |

2p |

p |

0. |

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

13. Находят полный угол поворота пяты свода |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 X1 X2 |

f p |

|

|

|

|

|

(4.51) |

||||||||||||||

и полное |

перемещение |

|

точки |

|

|

|

h, |

|

|

вызванное |

|

действием |

|||||||||||||||||||

внешней нагрузки и единичных сил: |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

h |

X1 |

|

h1 |

X2 h2 hp h , |

|

|

|

(4.52) |

|||||||||||||||||

где h - |

перемещение точки |

h , |

вызванное поворотом пяты |

||||||||||||||||||||||||||||

свода на угол . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

h

h

Yп

Рис. 4.18. Перемещение основной системы, вызванное поворотом пят

Перемещение h определяют из рис. 4.18 |

по формуле |

h yп,79 |

(4.53) |

где yп - перпендикуляр, проведенный из пяты на направление нормали в точке h .

При некоторых сочетаниях внешних нагрузок, действующих на обделку (обычно при коэффициенте крепости f 3), величина h может получиться отрицательной. В этом случае расчет должен вестись без учета упругого отпора породы.

14. Определяют величину максимальной интенсивности

упругого отпора |

|

h K h . |

(4.54) |

15.Затем находят окончательные значения неизвестных X1

иX2 после подстановки в выражения для них полученного

значения k h из формулы (4.54).

16. Для определения полных изгибающих моментов и нормальных сил в сечениях свода составляют табл. 4.15 и применяют формулы

|

|

|

Mm Mmp Mmh X1 |

X2 ym |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

N |

|

N |

|

|

X |

|

cos |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

m |

mp |

2 |

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

(4.55) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а |

4.15 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Но- |

Mmp |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

y1 |

|

|

Mm |

|

Mmy1 |

||

мер |

Mmh |

ym |

X2 ym |

Nmp |

|

cos m |

X2 cos m |

|

|

Mm |

Nm |

|

Jm |

|

|

Jm |

|

|

Jm |

|

|

Jm |

|

|||||

шва |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

... |

|

|

|

... |

... |

... |

|

|

|

... |

|

|

||||||

1 |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

|

|

... |

... |

... |

|

|

|

... |

|

|

||||||

2 |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

... |

|

||||||

3 |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

... |

|

||||||

4 |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

... |

|

||||||

5 |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

... |

|

||||||

6 |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

... |

|

||||||

7 |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

... |

|

||||||

8 |

... |

... |

... |

|

... |

|

|

|

|

|

|

|

|

... |

... |

... |

... |

... |

|

|

... |

|

||||||

Значения N от сил упругого отпора не учитываются, так как они составляют не более 1080 15 % от внешней нагрузки, и это идет в запас прочности.