1654

.pdf

f - коэффициент крепости породы;

H - расстояние от вершины свода давления до земной поверхности или до контакта со слабыми породами, м;

H1 - расстояние от шелыги свода выработки до земной поверхности или до контакта со слабыми породами, м.

Для практических расчетов вертикальное горное давление принимают равномерно распределенным по пролету, а горизонтальное горное давление - по высоте выработки и определяют по формулам

qн h1; |

pн h1 0,5h tg2 450 0,5 , |

(4.2) |

где qн - нормативное вертикальное горное давление, кН/м2;- удельный вес породы, кН/м3;

pн - нормативное горное давление, кН/м2.

При этом следует иметь в виду, что для крепких скальных пород с коэффициентом крепости f 3 горизонтальное давление незначительно и в расчетах его можно не учитывать.

При заложении тоннелей в скальных трещиноватых породах величину горного давления, в зависимости от степени трещиноватости массива и коэффициента крепости породы, рекомендуется принимать от веса породы в объеме отдельных вывалов из свода (кровли) и стен выработки по формулам, приведенным в табл. 4.2.

|

|

|

|

Т а б л и ц а 4.2 |

|

|

|

|

|

Среднее расстояние между |

Нормативное горное давление, кН/м2 |

|||

|

|

|||

трещинами массива вТ , м |

вертикальное |

горизонтальное |

||

|

|

|

qн |

pн |

0,4В |

вТ |

0,08В |

0,6 В |

0,19 h |

0,08В |

вТ |

0,17В |

0,35 В |

0 |

вТ |

0,17В |

0 |

0 |

|

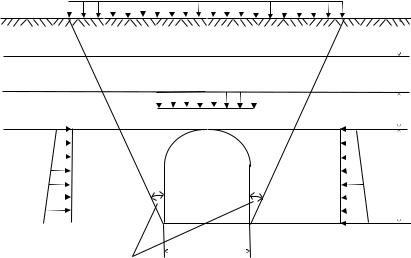

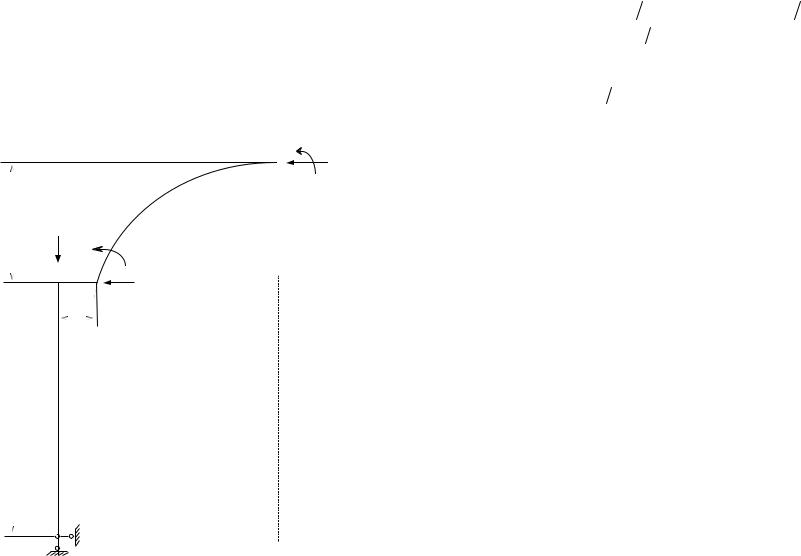

В тех случаях, когда гипотеза М.М. Протодъяконова неприменима (слабые неустойчивые или плывунные породы, глубина заложения тоннеля меньше удвоенной высоты свода давления), а условия образования отдельных вывалов не соблюдаются, горное давление

принимают от веса всей толщи породы (рис. 4.2) над тоннелем по

40

формулам

qн qв i hi; |

pн qн 0,5 h tg2 450 0,5 , (4.3) |

где qв - нагрузка на поверхности от веса зданий, сооружений, транспорта и т.д.;

i - удельный вес слоя вышележащей породы; hi - высота слоя вышележащей породы.

Нагрузку от давления воды определяют по законам гидростатики в зависимости от уровня подземных вод над обделкой тоннеля. Если ниже горизонта воды залегает водонепроницаемая порода (песок, супесь), то нормативную величину горного давления принимают в виде совместного действия гидростатического напора и давления пород во взвешенном состоянии.

|

|

qв |

1 |

|

h1 |

2 |

|

h2 |

3 |

qн |

h3 |

h

рн

45-0,5 |

В |

рн |

|

||

|

|

|

Рис. 4.2. Определение горного давления от веса всей толщи пород над тоннелем

Следует иметь в виду, что41гидростатическое давление улучшает статическую работу обделки, вызывая сжимающие усилия и уменьшая изгибающие моменты от горного давления. В связи с возможным уменьшением гидростатического

давления во времени возникает опасность переоценки несущей способности рассчитываемой обделки. Поэтому гидростатическое давление следует учитывать только при гарантированном расположении уровня подземных вод выше подошвы тоннеля и при соблюдении условий водонепроницаемости обделки.

Нормативную нагрузку от собственного веса конструкции вычисляют по проектным размерам и удельному весу материалов обделок тоннелей.

Одной из особенностей расчета тоннельных обделок является учет упругого отпора окружающих обделку пород, возникающего в результате деформации обделки под действием вертикальных нагрузок. Упругий отпор учитывают при сооружении тоннелей в породах, способных оказывать сопротивление деформациям конструкции. При этом упругий отпор определяют только на той части контура обделки, которая под действием нагрузок может перемещаться в

сторону породы. В слабых, |

рыхлых |

и |

неустойчивых |

породах (примерно при |

f 1,5), |

не |

оказывающих |

существенного сопротивления деформациям обделки, упругий отпор не учитывают, а в расчет вводят горизонтальное давление породы.

Интенсивность упругого отпора при расчете обделок в курсовых и дипломных проектах определяют по гипотезе местных деформаций. Для упругого отпора по этой гипотезе обычно задаются законом его распределения по поверхности обделки, а величину находят через деформации конструкции.

Коэффициент упругого отпора породы находят по следующим формулам:

|

|

5 |

|

|

|

|

|

||

Kо |

5,10 f; |

K 2Kо |

|||||||

В; |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K |

|

K A |

A , |

|

|||||

п |

42 |

|

|||||||

|

|

|

б |

п |

|

||||

(4.4)

где Kо - удельный коэффициент упругого отпора породы, кН/м3;

- коэффициент трещиноватости, принимают равным: для сильнотрещиноватых пород = 0,8; для среднетрещиноватых пород = 1,0; для слаботрещиноватых пород = 1,2;

K - коэффициент упругого отпора породы по боковой поверхности обделки;

Kп - коэффициент упругого отпора породы по подошве стены;

Аб - площадь боковой поверхности стены, м2; Ап - площадь подошвы стены, м2.

Все рассмотренные нагрузки являются нормативными. При расчете тоннельных обделок по предельным состояниям надлежит использовать расчетные нагрузки, величины которых получают путем умножения нормативных значений на соответствующие коэффициенты надежности по нагрузке

Р Рн f ,

где Р - расчетная нагрузка; Рн - нормативная нагрузка;

f - коэффициент надежности по нагрузке (табл. 4.3).

|

|

Т а б л и ц а 4.3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Коэффициент |

Виды нагрузок |

|

надежности |

|

|

|

|

по нагрузке f |

1 |

|

|

2 |

Горное давление вертикальное |

|

|

|

при сводообразовании для пород: |

|

|

|

скальных |

|

1,6 |

|

глинистых |

|

1,5 |

|

песков и крупнообломочных |

|

1,4 |

|

от веса всей толщи пород над тоннелем: |

|

|

|

в природном залегании |

|

1,1 |

|

насыпных грунтов |

|

1,15 |

|

от давления пород при вывалах |

|

1,8 |

|

|

|

Окончание табл. 4.3 |

|

|

43 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

2 |

Горное давление горизонтальное |

1,2 (0,7) |

Гидростатическое давление |

1,1 (0,9) |

Собственный вес конструкций: |

|

монолитных бетонных |

1,2 (0,8) |

сборных железобетонных |

1,1 (0,9) |

металлических |

1,05 |

изоляционных, выравнивающих, отделочных слоев |

1,3 |

Вес стационарного оборудования |

1,05 |

Температурные климатические воздействия |

1,1 |

Силы морозного пучения |

1,5 |

Воздействие усадки и ползучести бетона |

1,1 (0,9) |

Примечание. Значения коэффициента надежности по нагрузке, указанные в скобках, принимают, если уменьшение нагрузки приводит к более невыгодному загружению обделки.

4.4.Статический расчет тоннельных обделок

4.4.1.Пологий свод, опирающийся на породу

При статическом расчете пологого свода за основную систему принимается кривой консольный брус, испытывающий воздействие как внешних нагрузок (горное давление, собственный вес свода), так и неизвестных усилий

Х1 , Х2 , Х3 .

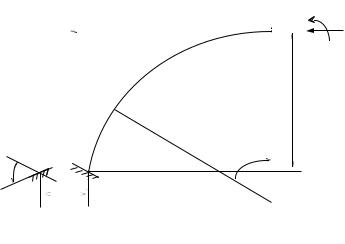

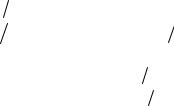

При симметричной системе и нагрузках, обычных в практике тоннелестроения, перерезывающая сила Х3 в замке свода равна нулю и лишними неизвестными остаются изгибающий момент Х1 и нормальная сила Х2, приложенные в центре тяжести замкового сечения свода. Под действием неизвестных сил и внешних нагрузок пяты свода смещаются по горизонтали на величину u и поворачиваются на угол , что оказывает влияние на напряженное состояние свода (рис. 4.3).

Канонические уравнения метода сил для симметричного

свода с упругозаделанными |

пятами при действии |

симметричной нагрузки имеют вид |

|

44 |

|

X |

1 |

|

11 |

X |

2 |

|

12 |

|

|

0; |

|

|

|

|

|

1p |

|

|

|||||

X |

|

|

|

X |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

21 |

2 |

22 |

2 p |

f u 0. |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||

(4.5)

Входящие в них суммарный угол поворота и суммарное горизонтальное смещение u пят свода определяются из выражений

X |

1 |

|

1 |

X |

2 |

|

2 |

f |

1 |

|

p |

; |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

u X |

|

u X |

|

|

u |

|

f u u |

|

|

|

|

||||||||

1 |

2 |

2 |

|

. |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

p |

|

|

||||||

|

|

|

(4.6) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

X1 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

X2

f

a’ |

а |

|

|

и |

|

|

|

y

y

Рис. 4.3. Основная система

Подставив значения и u из формулы (4.6) в (4.5), получим

X1 a11 X2 a12 a1p 0;

X1 a21 X2 a22 a2p 0.

(4.7)

Входящие в эти уравнения а11, а12, а21, а22 , а1р, и а2р определяются по формулам

45

|

|

a11 11 1; |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

a12 a21 12 2 f 1; |

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

a |

|

|

|

u |

|

|

2f u f 2 |

; |

|

|

|

|||

|

|

22 |

22 |

2 |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

1 |

|

|

|||||

|

|

a |

|

|

|

p |

; a |

2 p |

|

2 p |

f |

p |

u |

, |

||

(4.8) |

|

1p |

|

1p |

|

|

|

|

|

|

p |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где 11, 12, |

22 - |

|

единичные перемещения, зависящие от |

|||||||||||||

неизвестных усилий |

Х1 и Х2 ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

1р, 2р - грузовые перемещения, зависящие от внешней нагрузки (горного давления и собственного веса свода);

1, 2 - угловые смещения пят свода, вызванные действием единичного момента и единичной нормальной силы;

u1, u2 - горизонтальные смещения пят свода от тех же воздействий;

р - угловое смещение пят свода от воздействия внешней нагрузки;

uр - горизонтальное смещение пят свода от внешней нагрузки;

f - стрела свода.

Таким образом, решение задачи сводится к отысканию значений коэффициентов а канонических уравнений (4.7). Расчет производят с помощью таблиц в следующем порядке:

1.Задаются геометрическими размерами свода в соответствии с габаритом приближения конструкций и фактическими геологическими условиями.

2.Определяют нагрузки, действующие на обделку (вертикальное горное давление, собственный вес свода и др.).

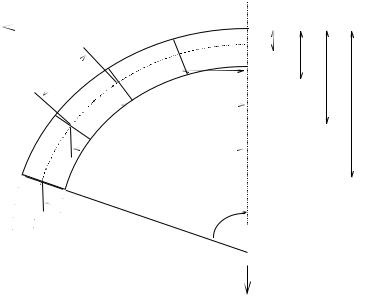

3.Вычерчивают половину свода до оси его симметрии в масштабе 1: 20 или 1: 25 и разбивают полусвод радиальными швами на 4 или 5 равных по длине клиньев

(рис. 4.4).

4.Определяют графически координаты xт и yт центров

радиальных швов и устанавливают расчетную длину клина s.

По известным координатам центров радиальных швов

вычисляют углы наклона т |

каждого шва к вертикали и |

||||||||||||||||

графи- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

46 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

0 |

|

y1 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y2 |

|

|

|||

|

|

s |

2 |

|

x1 |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

y3 |

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

x2 |

|

|

|

|

y4 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

|

|||||

|

|

|

Рис.4.4. Схема к разбивке полусвода на клинья |

|

|

||||||||||||

чески определяют толщину (высоту) |

hт свода в |

местах |

|||||||||||||||

расположения швов. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Все эти данные заносят в табл. 4.4 и производят |

|||||||||||||||||

необходимые вычисления. |

|

|

|

|

Т а б л и ц а 4.4 |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Номер |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

шва |

|

|

0 |

|

|

1 |

|

2 |

|

3 |

|

|

|

4 |

|||

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

4 |

|

5 |

|

|

|

6 |

|||

xm |

|

|

|

x0 |

|

|

x1 |

x2 |

|

|

x3 |

|

x4 |

||||

ym |

|

|

|

y0 |

|

|

y1 |

y2 |

|

|

y3 |

|

y4 |

||||

m |

|

|

|

0 |

|

|

1 |

2 |

|

|

3 |

|

4 |

||||

sin m |

|

|

sin 0 |

|

|

sin 1 |

sin 2 |

|

|

sin 3 |

|

sin 4 |

|||||

cos m |

|

|

cos 0 |

|

|

cos 1 |

cos 2 |

|

|

cos 3 |

|

cos 4 |

|||||

hm |

|

|

|

h0 |

|

|

h1 |

h2 |

|

|

h3 |

|

h4 |

||||

|

hm3 |

h03 |

|

h13 |

|

h23 |

h33 |

h43 |

|

|

||||||||||||||

1 |

|

12 |

|

12 |

|

|

12 |

|

|

12 |

|

12 |

|

|

12 |

|

Расчетное вертикальное горное давление на клин свода |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|||||

|

|

3 |

|

3 |

|

|

3 |

|

|

3 |

|

3 |

|

|||||||||||

|

Jm |

hm |

|

h0 |

|

|

h1 |

|

|

h2 |

|

h3 |

|

h4 |

равно |

48 |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

47 |

|

|

Окончание табл. 4.4 |

Pт qн ai f 1 , |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.9) |

||||||||||

1 |

|

|

2 |

|

|

3 |

|

|

4 |

|

5 |

|

6 |

|

|

|||||||||

|

1+ ym |

1+ y0 |

|

1+ y1 |

|

1+ y2 |

1+ y3 |

1+ y4 |

где qн - |

нормативное горное вертикальное давление; |

||||||||||||||

|

ym2 |

y02 |

|

y12 |

|

y22 |

y32 |

y42 |

аi - |

горизонтальная проекция внешней направляющей |

||||||||||||||

1 ym 2 |

1 y0 2 |

|

1 y1 2 |

|

1 y2 2 |

1 y3 2 |

1 y4 2 |

|||||||||||||||||

|

|

клина; |

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

5. |

Определяют |

нагрузки, |

действующие на клинья свода |

f1 - |

коэффициент надежности для вертикального горного |

|||||||||||||||||||

давления при сводообразовании, f1 = 1,4 1,6. |

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

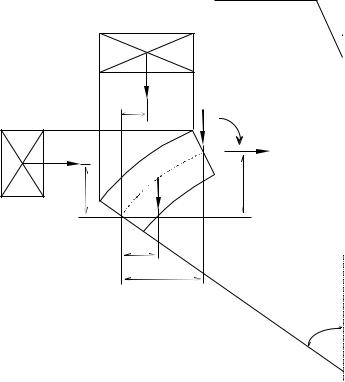

(рис. 4.5). |

Расчетное горизонтальное горное давление на клин |

|

|

|

|

|

Ось симметрии |

|

|

|

|

Em pн сi f 2, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

свода |

|

|

|

|

(4.10) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где pн - нормативное горизонтальное горное давление; |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

сi |

- вертикальная проекция клина по внешнему контуру; |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

f2 |

- коэффициент надежности для горизонтального |

|

|

||||||||

|

|

Pm |

|

|

горного давления, f2 = 1,2 (0,7). |

свода |

горизонтальные |

и |

|||||||||

|

|

m-1 |

|

При |

|

круговом |

очертании |

||||||||||

|

|

pm |

m |

(Pi+Gi) |

вертикальные проекции клиньев определяют по формулам |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

M(m-1)p |

|

|

|

|

|

аm r sin m sin m 1 ; |

|

||||||

E |

m |

|

m-1 |

m-1 |

|

|

|

|

|

c r |

cos |

|

1 |

cos |

m |

, |

|

|

|

Ei |

|

|

|

|

|

m |

|

m |

|

|

|

||||

|

|

|

|

1 |

|

(4.11) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

em |

Gm |

|

где |

r - |

радиус внешней направляющей свода. |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

m |

|

|

|

Собственный вес клина свода определяют по |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

предварительно заданным размерам сечения: |

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

gm |

|

|

|

|

|

|

Gm 0,5 б s hm hm 1 в f 3, |

|

|||||||

|

|

x |

|

|

|

|

- |

(4.12) |

б = 2,4 kH/м3; |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

где |

б |

удельный вес бетона, |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

s |

- длина клина; |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

hm |

- высота (толщина) сечения; |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

в |

- |

ширина клина; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 4.5. Нагрузка на клинья полусвода |

|

f3 - коэффициент надежности для собственного веса |

|

|||||||||||||

|

обделки, f3 = 1,2 (0,8). |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

6. При помощи табл. 4.5, формул (4.13) и рис 4.5 определяют для каждого шва значения изгибающего момента Мтр и нормальной силы Nmp в основной системе от действия внешней нагрузки:

|

49 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Mmp M m 1 p Pm pm Emem Gmgm |

|

|||

|

|

|

|

|

m 1 |

m 1 |

|

|

|

x Pi |

Gi y Ei ; |

|

(4.13) |

|

1 |

1 |

|

|

|

m |

|

m |

|

|

Nmp sin m Pi |

Gi cos m Ei |

, |

|

|

1 |

|

1 |

|

|

где Pm , Em , Gm - соответственно вертикальное и горизонтальное давление и собственный вес клина обделки;

pm , em , gm - плечи вышеуказанных сил относительно центра каждого шва.

7. При помощи табл. 4.5 и 4.6, выражений (4.14) (4.17) определяют значения единичных ik и грузовых ip перемещений основной системы путем суммирования соответствующих табличных значений по формуле (4.18) или (4.19) в зависимости от числа клиньев полусвода.

Выражения для определения перемещений имеют вид:

11

22

(4.14)

s |

|

|

1 |

; |

|

12 |

21 |

s |

|

ym |

; |

||||

|

E |

Jm |

|

E |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Jm |

||||||

|

s |

|

|

|

|

2 |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ym |

|

|

cos m |

. |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

E |

J |

m |

A |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

||

|

s |

|

|

1 y |

|

2 |

|

cos2 |

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

ss E |

|

|

J |

m |

|

|

A |

|

. |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

(4.15)

|

|

|

|

1p |

|

s |

|

|

Mmp |

; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

E |

|

|

Jm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

s |

|

|

|

|

ym Mmp |

|

|

|

Nmp cos m |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

2p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

E |

|

Jm |

|

|

Am |

|

|

||||||||||||||||||||||

|

(4.16) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 ym |

Mmp |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nmp cos m |

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

sp |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Jm |

|

|

|

Am |

|

. |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

(4.17) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

50 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Т а б л и ц а 4.5 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

№ |

Номер |

|

|

|

|

|

|

№ |

|

|

|

|

|

|

|

Номер |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

п/п |

шва |

0 |

1 |

2 |

3 |

|

п/п |

|

|

|

|

|

|

|

шва |

|

|

|

|

|

0 |

|

1 |

|

2 |

|

3 |

4 |

||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

|

|

|

|

10 |

|

11 |

|

12 |

|

13 |

14 |

|

|

Нагрузка |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

на |

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

|

|

Pi Gi |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

клинья |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

Pm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

11 |

|

|

|

|

|

|

|

Ei |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

Gm |

|

|

12 |

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

Em |

|

|

13 |

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Плечи |

|

|

|

|

|

14 |

|

|

|

xm Pi Gi |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

4 |

pm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

15 |

|

|

|

|

|

|

|

ym E1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5 |

gm |

|

|

16 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Mmp |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

6 |

e |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

m |

|

|

|

|

|

17 |

|

|

|

|

|

|

Pi Gi |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

18 |

|

|

|

|

|

|

|

Ei |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

7 |

P p |

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

m m |

|

|

|

19 |

sin m Pi Ei |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

8 |

G g |

m |

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

20 |

cos m Ei |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

9 |

Em em |

|

|

|

21 |

Nmp |

|

|

|

|

|

|

Примечания: 1. Данные строк 7 11, 14 18 и 21 вычисляются по соответствующим формулам. 2. Данные для заполнения строк 4 6 и 12 13 определяются графически по рис. 4.4.

Т а б л и ц а 4.6

51

Номер |

|

1 |

|

|

ym |

|

|

ym2 |

|

|

cos2 m |

|

1 m 2 |

|

|

|

Mmp |

|

Mmp ym |

|

|

Nmp cos m |

|

1 ym Mmp |

|||

шва |

|

Jm |

Jm |

Mmp |

Nmp |

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

J |

|

|

|

F |

|

|

J |

|

|

J |

|

|

|

F |

||||||||

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

Jm |

|

m |

|

m |

|

|

|

Jm |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

m |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

1 |

|

2 |

|

3 |

|

4 |

|

5 |

6 |

7 |

8 |

|

9 |

10 |

|

11 |

12 |

||||||||||

0 |

|

... |

... |

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

... |

|||||||||||||

1 |

|

... |

... |

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

... |

|||||||||||||

2 |

|

... |

... |

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

... |

|||||||||||||

3 |

|

... |

... |

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

... |

|||||||||||||

4 |

|

... |

... |

... |

|

... |

... |

... |

... |

... |

... |

|

... |

... |

|||||||||||||

Примечания: 1. Значения величин в графах 2, 7 и 8 берутся из табл. 4.4 и 4.5. 2. Остальные графы заполняются вычисляемыми величинами.

При переменной жесткости свода, т.е. при изменяющейся толщине, применяют формулы численного интегрирования:

при четном числе клиньев - формулу Симпсона

13 С0 4 С1 С3 ... Сn 1 2 С2 С4 ... Сn 2 Сn ,(4.18)

где Ci |

- |

значения величин, подлежащих суммированию; |

n |

- |

число клиньев; |

при нечетном числе клиньев ( п =5) - формулу Котеса

519 С0 С5  288 25 С1 С4

288 25 С1 С4  96 25 С2 С3

96 25 С2 С3  144 .(4.19)

144 .(4.19)

8.Производят проверку правильности определения перемещений, пользуясь выражениями (4.14) и (4.15), (4.16) и

(4.17). Безошибочность их вычисления подтверждается соблюдением равенств

|

ss |

|

11 |

2 |

12 |

|

22 |

; |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

sp |

1p |

2p |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

(4.20)

9. Определяют значения углов поворота и горизонтальных смещений пяты свода по формулам

1 |

1 |

Ka Ja ; |

|

u1 2 |

0; |

u2 cos |

2 |

в Ka |

ha |

|

|||||||||

|

|

; |

|||||||||||||||||

|

|

M |

|

|

|

; |

u |

|

N |

|

cos |

в h K |

|

, |

|

|

|||

p |

ap |

1 |

p |

ap |

a |

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

||||||

|

|

(4.21) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где |

|

ha, |

в, |

Ja - |

соответственно высота сечения пяты свода, |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

52 |

|

|

|

|

|

|

|

ширина сечения пяты вдоль тоннеля (обычно принимается равной 1 м), момент инерции пятового сечения;

- угол наклона пяты свода к вертикали;

Ka - коэффициент упругого отпора породы под пятой свода;

Map , Nap - момент и нормальная сила в пятовом сечении свода в основной системе, определяемые по формулам (4.13).

10. Подставляют числовые значения величин, найденных по формулам (4.14), (4.16) и (4,21), в выражения (4.7) и (4.8) и

путем совместного решения уравнений (4.7) определяют

неизвестные X1 и X2 .

Т а б л и ц а 4.7

Номер |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Mm |

|

|

ymMm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

шва |

M |

|

X |

|

y |

|

X |

|

M |

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

X |

|

cos |

|

N |

|

mp |

1 |

m |

2 |

m |

|

Jm |

|

|

Jm |

mp |

2 |

m |

m |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

0 |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|||||||

1 |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|||||||

2 |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|||||||

3 |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|||||||

4 |

... |

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

... |

|

|

... |

|

... |

|||||||

Примечание. Значения всех величин принимают из соответствующих формул и таблиц.

11. Используя табл. 4.7 и формулы (4.22), определяют искомые расчетные усилия Mm и Nm в системе свода от действия внешних нагрузок и единичных воздействий.

Искомые расчетные усилия в любом сечении свода определяют по формулам

Mm Mmp X1 X2 ym ; |

|

Nm Nmp X2 cos m . |

|

|

(4.22)

12. Производят проверку правильности расчета по формулам

x |

|

|

Mm |

0; |

|

|

|

|

|

|||

E |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Jm |

|

|

|

|

53 |

|

|

|||||

x |

|

|

|

ym |

Mm |

|

|

Nm cos m |

|

(4.23) |

||

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|||||||||

E |

|

|

Jm |

Am |

|

|

f u 0, |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

где , u - окончательные значения смещений пятовых сечений свода, определяемые по формуле (4.6).

13.Строят эпюры изгибающих моментов и нормальных сил по длине свода обделки.

14.Определяют несущую способность тоннельной обделки (проверяют сечения свода на прочность) по формулам

(4.57) (4.59).

4.4.2. Пологий свод, опирающийся на вертикальные стены

Сущность расчета пологого свода, опирающегося на стены, заключается в расчленении тоннельной обделки на свод и вертикальные стены с учетом их упругого взаимодействия.

Свод подвергается действию вертикального и бокового давления и упруго защемлен в стены. Расчет свода ведется по схеме пологого свода, опирающегося на породу.

Стены опираются на породу по боковой поверхности и по подошве и воспринимают усилия, передающиеся со свода. Стена представляет собой прямой брус постоянной жесткости на упругом основании.

Упругость заделки пят свода определяется смещениями верхнего сечения стены, а следовательно, и пят свода, т.е. в зависимости от характера жесткости вертикальной стены и от ее приведенной длины.

Характеристика жесткости балки находится по формуле

|

S 4 4E J K в , |

где E - |

(4.24) |

модуль упругости материала балки; |

|

J - |

момент инерции сечения балки; |

в - |

ширина балки (обычно применяется в =1м); |

К - коэффициент упругого отпора породы. |

|

|

54 |

Характер работы балки определяется ее приведенной |

|

длиной: |

l S , |

|

(4.25) |

где l - высота стены. |

|

При этом различают два случая. Если 1, то стены |

|

имеют сравнительно небольшую толщину и обладают значительной гибкостью. Такая конструкция применяется в скальных породах с коэффициентом крепости f 2, не оказывающих большого бокового горного давления.

При 1 стены являются массивными, их толщина значительно превышает толщину свода. Стены рассматриваются как абсолютно жесткие балки, собственными деформациями которых можно пренебречь. Они воспринимают распор свода и обеспечивают тем самым устойчивость конструкции. Массивные стены применяются при расположении тоннеля в слабых податливых породах с коэффициентом крепости f 2.

4.4.2.1. Пологий свод, опирающийся на гибкие стены

Расчет производится в следующем порядке:

1. Статический расчет верхней части обделки, т.е. пологого свода, производится аналогично расчету свода, опирающегося на породу, (см. 4.4.1, п. 1-8).

2. Определяют жесткость S вертикальной стены и ее приведенную длину по формулам (4.24) и (4.25).

При 1 основная система расчета приведена на рис. 4.6.

В стенах обделки под действием вертикального горного давления возникают касательные напряжения, равномерно распределенные по наружности стен, и соответствующая им распределенная моментная нагрузка, вызывающая изгиб стен. Верхний конец стен может смещаться в горизонтальном направлении, так как силы трения в подошве свода возникают

лишь от действия собственного веса обделки и сравнительно невелики.

X1

0

X2

f |

Vd |

|

|

|

Md |

|

d |

a |

|

|

Hd |

|

|

|

l |

|

|

|

с |

|

Рис.4.6. Основная система

3. Определяют угловые и линейные смещения верхнего сечения стены, а следовательно, и пят свода, при действии единичных сил:

|

|

1 4F1 |

К S3 ; |

2 u1 2F2 |

K S2 ; |

|

||||

|

|

u2 2F |

3 K S , |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

(4.26) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

F1, |

F2, F3 |

- |

гиперболо-тригонометрические функции |

||||||

параметра |

l |

S |

(табл. 4.8). |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

56 |

|

|

Т а б л и ц а 4.8 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

F1 |

|

F2 |

|

F3 |

|

F4 |

|

F5 |

|

1,00 |

3,370 |

3,104 |

|

2,019 |

|

3,021 |

|

1,502 |

|

|

1,05 |

2,980 |

2,836 |

|

1,927 |

|

2,745 |

|

1,431 |

|

|

1,10 |

2,660 |

2,605 |

|

1,843 |

|

2,505 |

|

1,367 |

|

|

1,15 |

2,397 |

2,406 |

|

1,768 |

|

2,297 |

|

1,308 |

|

|

1,20 |

2,178 |

2,232 |

|

1,699 |

|

2,114 |

|

1,254 |

|

|

1,25 |

1,996 |

2,081 |

|

1,637 |

|

1,953 |

|

1,205 |

|

|

1,30 |

1,843 |

1,949 |

|

1,580 |

|

1,811 |

|

1,159 |

|

|

1,35 |

1,714 |

1.833 |

|

1,527 |

|

1,685 |

|

1,117 |

|

|

1,40 |

1,606 |

1,731 |

|

1,480 |

|

1,572 |

|

1,078 |

|

|

1,45 |

1,514 |

1,614 |

|

1,436 |

|

1,472 |

|

1,042 |

|

|

1,50 |

1,435 |

1,562 |

|

1,395 |

|

1,381 |

|

1,008 |

|

|

1,55 |

1,369 |

1,492 |

|

1,359 |

|

1,300 |

|

0,977 |

|

|

1,60 |

1,313 |

1,430 |

|

1,355 |

|

1,226 |

|

0,947 |

|

|

1,65 |

1,264 |

1,375 |

|

1,294 |

|

1,160 |

|

0,920 |

|

|

1,70 |

1,223 |

1,327 |

|

1,265 |

|

1,100 |

|

0,894 |

|

|

1,75 |

1,187 |

1.284 |

|

1,239 |

|

1,045 |

|

0,870 |

|

|

1,80 |

1,157 |

1,246 |

|

1,215 |

|

0,995 |

|

0,847 |

|

|

1,85 |

1,132 |

1,213 |

|

1,193 |

|

0,949 |

|

0,826 |

|

|

1,90 |

1,110 |

1,183 |

|

1,173 |

|

0,908 |

|

0,806 |

|

|

1,95 |

1,092 |

1,157 |

|

1,154 |

|

0,869 |

|

0,787 |

|

|

2,00 |

1,076 |

1,134 |

|

1,138 |

|

0,835 |

|

0,769 |

|

|

2,05 |

1,063 |

1,114 |

|

1,122 |

|

0,803 |

|

0,752 |

|

|

2,10 |

1,052 |

1,097 |

|

1,108 |

|

0,773 |

|

0,736 |

|

|

2,15 |

1,043 |

1,081 |

|

1,096 |

|

0,746 |

|

0,721 |

|

|

2,20 |

1,035 |

1,068 |

|

1,084 |

|

0,722 |

|

0,707 |

|

|

2,25 |

1,029 |

1,057 |

|

1,074 |

|

0,699 |

|

0,693 |

|

|

2,30 |

1,023 |

1,047 |

|

1,065 |

|

0,678 |

|

0,680 |

|

|

2,35 |

1,019 |

1,038 |

|

1,057 |

|

0,659 |

|

0,668 |

|

|

2,40 |

1,015 |

1,031 |

|

1,049 |

|

0,641 |

|

0,657 |

|

2,45 |

1,013 |

1,025 |

1,048 |

0,625 |

0,646 |

2,50 |

1,010 |

1,020 |

1,037 |

0,610 |

0,636 |

2,55 |

1,009 |

1,015 |

1,032 |

0,596 |

0,626 |

2,60 |

1,007 |

1,012 |

1,027 |

0,583 |

0,617 |

2,65 |

1,006 |

1,009 |

1,023 |

0,572 |

0,608 |

2,70 |

1,005 |

1,007 |

1,020 |

0,561 |

0,600 |

2,75 |

1,005 |

1,005 |

1,016 |

0,552 |

0,592 |

2,80 |

1,004 |

1,003 |

1,014 |

0,543 |

0,585 |

2,8 |

1,000 |

1,000 |

1,000 |

0,500 |

0,550 |

4. При вычислении смещений p и up, вызванных действием нагрузок, приложенных к полусводу и стене, следует учитывать влияние эксцентриситета , существующего между осями свода и стены. При плавном

переходе свода в стены |

=0. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

p |

M |

ap |

V |

1 |

H |

ap |

|

2 |

|

m |

; |

|

|

|

ap |

|

|

|

|

|||||||

u |

|

M |

|

V u H |

|

u |

|

u |

|

|

|||

p |

ap |

ap |

2 |

|

, |

||||||||

|

|

ap |

1 |

|

|

|

|

m |

|||||

(4.27)

где Map, Hap, Vap - соответственно изгибающий момент, распор и вертикальная составляющая в пяте свода в основной системе;

Hap Nap cos ; Vap Nap sin ;

Nap - нормальная сила в пяте свода в основной системе;

- эксцентриситет, вызванный несовпадением осей и стены.

Последние члены формулы (4.27) m и um учитывают смещения верхнего сечения стены от равномерно

распределенной |

моментной |

нагрузки, |

вызванной |

|||

напряжениями |

|

сцепления, |

приложенными с |

|||

эксцентриситетом h 2 |

относительно оси стены. |

|

||||

m 4m F4 |

k S2 ; |

Um 4m F5 k S , |

||||

(4.28) |

|

|

|

l |

S (см. табл. 4.7); |

|

где F4 , F5 - функции параметра |

||||||

m 0,5 h; |

0,5q В l; |

|

||||

q |

- |

вертикальная |

нагрузка |

от горного |

||

давления; |

|

|

|

|

|

|

В - пролет выработки.

Схемы смещений верхнего сечения вертикальной гибкой стены приведены на рис. 4.7.

5.Подставляя значения величин из (4.26), (4.27) и (4.28) в уравнения (4.7) и (4.8) и решая их, находим неизвестные силы

Х1 и Х2.

6.Усилия и упругий отпор породы в сечениях стены

определяют как в балке на упругом основании, начальные параметры которой известны. К ним относятся:

58