Травень В.Ф. - Органическая химия. В 3 т. Т. 2

..pdf

272 |

Глава 14. Галогеналкены и галогенарены |

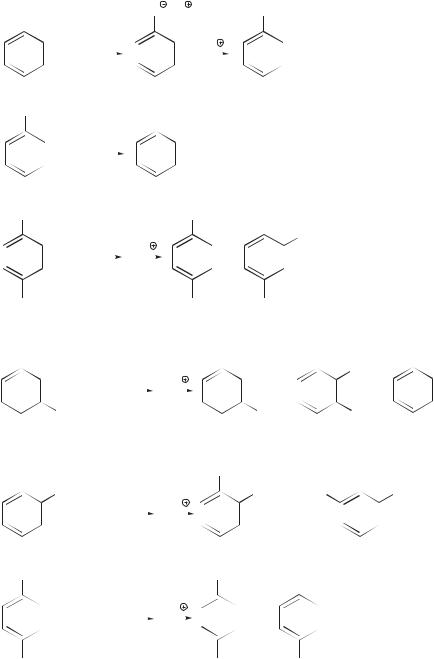

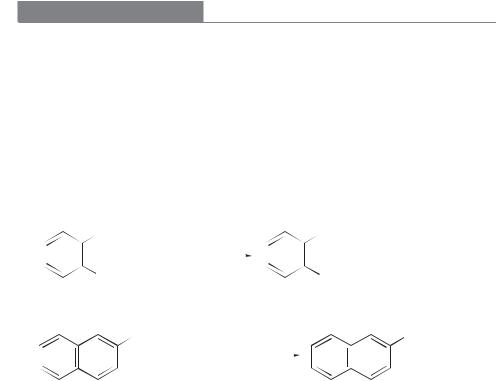

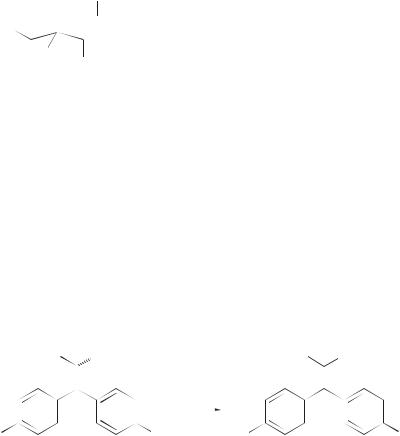

Замещение галогена в неактивированных галогенаренах начинается со

стадий отщепления, а завершается стадиями присоединения. Этот механизм поэтому часто называют механизмом отщепления–присоединения

(ариновый механизм). Он показан ниже на примере замещения хлора в хлорбензоле на аминогруппу. Его особенностью является образование дегидробензола (арин) в качестве ключевого промежуточного соединения.

Стадия 1 — отщепление протона от молекулы хлорбензола под действием основания — амид-иона:

Cl |

NH2 |

Cl |

|

+ NH3 |

|

|

|

|

H |

|

|

Стадия 2 — выброс хлорид-иона с образованием неустойчивого промежуточного соединения — дегидробензола:

Cl

Cl

+  Cl

Cl

Стадия 3 — присоединение нуклеофила — амид-иона — к дегидробензолу:

NH2

NH2

NH2

NH2

Стадия 4 — протонирование промежуточного карбаниона:

NH2 |

|

NH3 |

|

|

NH2 |

|

|

|

|

+ NH2 |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

H

анилин

Для реакции галогенаренов с KNH2 в жидком аммиаке обнаружен следующий ряд реакционной способности:

Ar–Br > Ar–I > Ar–Cl > Ar–F.

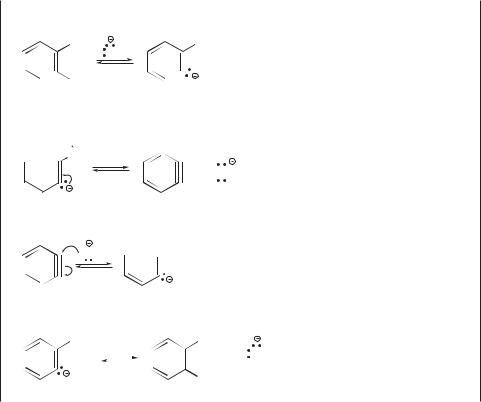

Дегидробензол — неустойчивое промежуточное соединение. В дегидробензоле между двумя атомами углерода кроме обычных σ- и π-связей имеется еще дополнительная связь за счет бокового перекрывания sp2-орбита- лей. Эта дополнительная связь располагается в плоскости молекулы и перпендикулярна π-электронному облаку бензольного кольца. Она, однако, лишь в некоторой мере аналогична второй π-связи в молекуле алкина,

276 |

Для углубленного изучения |

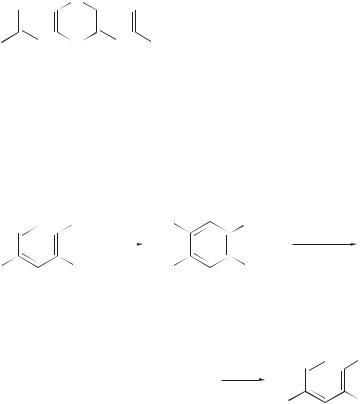

Многие другие нуклеофилы могут быть арилированы по аналогичной схеме: карбоксилат-ионы, алкоксид-ионы, амины, тиолат-ионы, ацетилениды [3, 4]:

|

X |

Ph2NH |

|

|

NPh2 |

|

|

|

|

||

|

|

CuL(PPh3)Br (10 мол.%) |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

t-BuOK, PhMe, 50–110 °C |

|||

R |

|

R |

|||

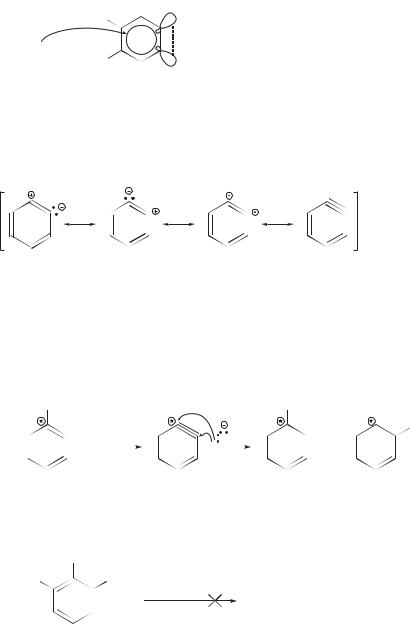

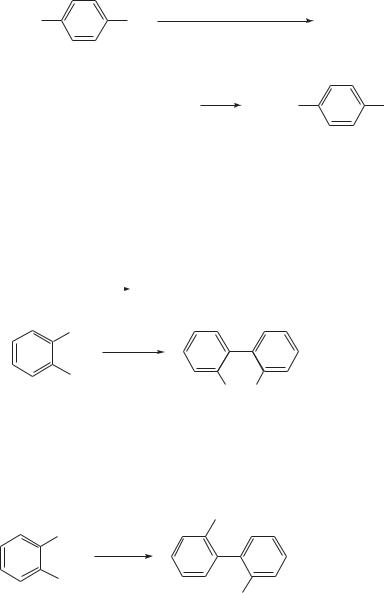

Полагают, что эти реакции начинаются с окислительного присоединения арилбромида к меди(+1) (путь A ) и образования медьорганического соединения в качестве реакционноспособного интермедиата; при этом атом металла приобретает заряд (+2):

Ar–Br + Cu(I)  Ar–Cu–Br,

Ar–Cu–Br,

Ar–Cu–Br + CN  Ar–CN + Cu(I) + Br

Ar–CN + Cu(I) + Br

Завершаются реакции стадией восстановительного элиминирования, в которой образуется продукт замещения, а атом меди возвращает первоначальную степень окисления (+1). Реакция может протекать и по пути B , как показано на схеме.

|

CuX |

|

MNu или |

|

RX |

|

|

|

CuY |

HNu + основание |

|

|

|

||

|

|

A |

B |

|

|

Y |

CuNu |

|

R—Cu—X |

||

|

|

||

|

MNu или |

|

|

|

HNu + основание |

Nu |

RX |

|

|

|

|

RNu |

|

R—Cu—X |

|

Часто эти реакции проводят в гетерогенных условиях с применением порошка металлической меди, которая и оказывается источником каталитической меди(+1). Применение растворимых солей меди, например, трифлата меди(+1), позволяет проводить арилирование и в гомогенных условиях.

Палладий-фосфиновые комплексы найдены еще более эффективными катализаторами реакций нуклеофильного замещения в галогенаренах

Реакции, катализируемые соединениями меди и палладия |

277 |

(бром-, иод-, хлорарены как с электронодонорными, так и с электроноакцепторными заместителями) [5, 6]:

|

|

|

Pd[P(C |

H ) |

] |

, (CH ) |

SiCN |

||||

H |

CO |

I |

6 |

5 |

3 |

4 |

|

|

3 |

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

3 |

|

|

|

(C |

H ) |

N |

|

|

|||

|

|

|

|

|

2 |

|

5 |

3 |

|

|

|

H CO |

CN (89%) |

3 |

|

Эти реакции протекают как каталитический цикл, включающий Pd(0)- и Pd(+2)-интермедиаты.

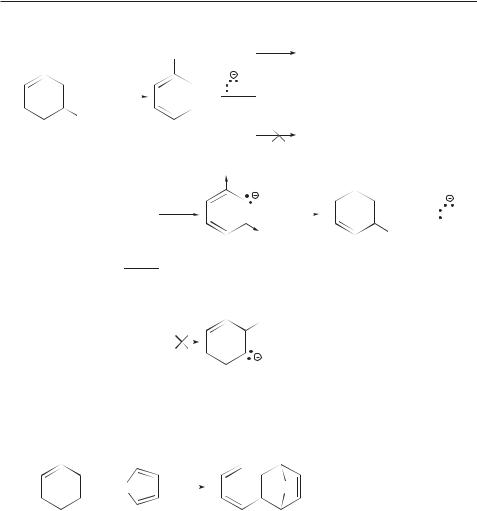

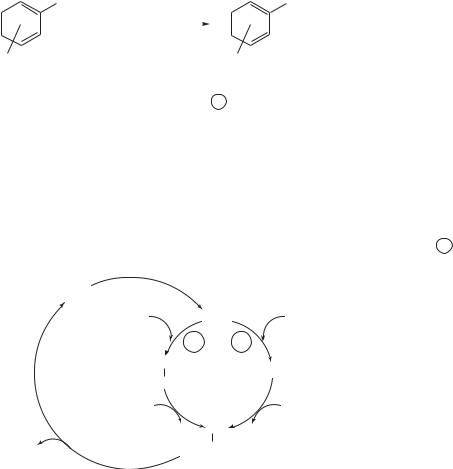

Применение в синтезе производных ароматических углеводородов находит и реакция Ульмана (1901 г.) — конденсация галогенаренов под дей-

ствием порошка металлической меди. И эта реакция проводится при высокой температуре (100–350 °С). В качестве растворителя применяют толуол, диметилформамид, нитробензол или проводят реакцию без растворителя.

|

Cu |

|

|

Ar–X + Ar'–X |

|

Ar–Ar' |

(Х = Cl, Br или I) |

|

|||

|

t |

|

|

Cl

2 |

Cu (бронза) |

|

220 °C |

||

|

NO2

NO2 NO2

Эту реакцию называют также реакцией биарильной конденсации. Хорошие выходы наблюдаются в реакциях галегенаренов, содержащих электроноакцепторные группы [7]. Трифлат меди позволяет проводить биарильную конденсацию при значительно более низких температурах и в гомогенных условиях [8].

NO2

NO2

CF3SO3Cu

NH3

24 ч, 25 °C

Br

O2N

278 |

Дополнения |

Дополнения!

ГАЛОГЕНУГЛЕВОДОРОДЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Галогенпроизводные углеводородов с большим трудом подвергаются в природе каким-либо превращениям и создают поэтому значительные экологические проблемы.

Например, простейшие галогенпроизводные метана обратили на себя пристальное внимание в начале 80-х годов прошлого века, когда весь мир заговорил о проблеме озонового слоя, а точнее — об «озоновой дыре». Именно в те годы было обнаружено, что озоновый слой, защищающий все живое на Земле от жесткого УФ-излучения, постепенно истощается. Поскольку речь идет об озоне, содержащемся в стратосфере, проблема его сохранения сразу превратилась в глобальную проблему всего человечества.

Среди различных путей разрушения озонового слоя химики обратили внимание на процессы, протекающие с участием фторхлоруглеродов.

CFCl3 |

CF2Cl2 |

фтортрихлорметан |

дифтордихлорметан |

(хладон-11) |

(хладон-12) |

Эти соединения известны под названием «хладоны». Они негорючи и нетоксичны. В огромных количествах их производят в развитых странах всего мира и применяют в качестве хладоагентов в холодильных установках. Отличительное свойство этих соединений — термическая и окислительная устойчивость. Это положительное свойство фторхлоруглеродов является причиной и их отрицательных качеств. Они неспособны разлагаться в нижних слоях атмосферы (тропосфера) и поэтому достигают стратосферы. Под действием жесткого УФ-излучения фторхлоруглероды подвергаются в стратосфере гомолитической диссоциации:

|

|

• |

• |

CCl3F |

|

CCl2F + Cl |

|

|

|||

Образовавшиеся радикалы вступают в реакцию с озоном — реакцию, которая и ведет к уничтожению озонового слоя:

• |

ClO + O2 |

Cl + O3 |

Согласно международным соглашениям, в последнее десятилетие развитые страны систематически сокращают производство и применение хладонов.

В качестве заменителей фторхлоруглеродов были предложены фторхлоруглеводороды. Они содержат связь С–Н, менее устойчивы и разруша-

ются еще в тропосфере. Однако соединения такого рода относятся к числу парниковых газов; они увеличивают парниковый эффект, который считают

слабое перекрывание sp

слабое перекрывание sp у аминогруппы и у соседнего атома углерода. Этот результат объясняется равной вероятностью атаки нуклеофила по обоим концам тройной связи дегидробензола:

у аминогруппы и у соседнего атома углерода. Этот результат объясняется равной вероятностью атаки нуклеофила по обоим концам тройной связи дегидробензола:

O

O  Cl

Cl O

O  Cl

Cl

Cl

Cl

OCH

OCH