- •ПРЕДИСЛОВИЕ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •ГЛАВА 1. Колонизационная резистентность – универсальный биологический механизм противоинфекционной защиты

- •ГЛАВА 2. Колонизационная резистентность кожи и слизистых оболочек у хирургических больных

- •ГЛАВА 3. Колонизационная резистентность кожи и слизистых оболочек у онкологических больных

- •3.1.Колонизационная резистентность кожи и слизистой оболочки полости рта у больных раком легкого

- •3.2.Колонизационная резистентность кожи и слизистой оболочки полости рта у больных раком молочной железы

- •ГЛАВА 4. Колонизационная резистентность слизистых оболочек репродуктивного тракта женщин при гинекологических заболеваниях

- •4.1. Колонизационная резистентность репродуктивного тракта женщин при эрозиях шейки матки

- •4.2. Колонизационная резистентность репродуктивного тракта женщин при вагинитах и вагинозах

- •ГЛАВА 5. Колонизационная резистентность у детей в условиях Севера

- •5.1. Особенности микробного статуса у детей в условиях Севера

- •5.2. Иммунологические параметры слюны у детей в условиях Севера

- •ГЛАВА 6. Новые подходы к коррекции нарушений колонизационной резистентности

- •6.1. Коррекция нарушений колонизационной резистентности природными иммуномодуляторами

- •6.2. Влияние кислородо- и озонотерапии на колонизационную резистентность

- •ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- •ЛИТЕРАТУРА

ГЛАВА 5

КОЛОНИЗАЦИОННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

В современных условиях резко возросло число стрессовых воздействий и неблагоприятных экологических факторов, сопровождающихся глубокими нарушениями микробной экологии организма человека. Особую актуальность это имеет для северных регионов.

Республика Саха (Якутия) и г. Якутск имеют ряд специфических климатогеографических особенностей. Климат в регионе резкоконтинентальный, он характеризуется длинной, холодной зимой и коротким жарким летом. Зимой много снега, а летом бывает мало влаги. Загрязненность воздуха в Якутске выше, чем в других северных городах России. Вода реки Лены и почва в районе Якутска считаются средне загрязненными, но из-за холодного климата медленно очищаются. Все северные экосистемы обладают пониженной способностью к самоочищению и микробиологической утилизации вредных веществ из-за вечной мерзлоты и низких температур в почве и водоемах.

В условиях Севера на организм человека действуют не только суровые природно-климатические условия, но и усиливающееся с каждым годом загрязнение окружающей среды, социально-экономические условия жизни и особенности питания населения, приобретающие на современном этапе характер стрессовых факторов. При постоянных или интенсивных воздействиях внешней среды выведенные из строя барьерные и адаптационные системы в свою очередь приводят к росту заболеваемости населения по целому ряду нозологий. Появляется много бессимптомных и стертых форм различных заболеваний в группах людей, относящихся к практически здоровым [1].

Изучение состояния КР организма и механизмов ее нарушений у детей, проживающих в условиях Севера, не проводилось. Учитывая высокий уровень общей заболеваемости детей на Севере, изучение данной проблемы является актуальным.

74

5.1. ОСОБЕННОСТИ МИКРОБНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА

Здоровье детей – наиболее чувствительный показатель, отражающий состояние окружающей среды. Многочисленные данные свидетельствуют о том, что в экологически неблагоприятных регионах регистрируется повышенная заболеваемость детского населения. Так, нашими исследованиями показано, что преморбидные состояния (дисфункции желудочно-кишечного тракта, эпизоды пищевой аллергии, частые респираторные инфекции) выявляются более чем у трети (33,9%) детей дошкольного возраста, проживающих в г. Якутске и относящихся к группе «практически здоровых».

Установлена патогенетическая роль нарушений микробного пейзажа кишечника и иммунологической реактивности организма в развитии преморбидных состояний, особенно у детей. Нарушения в микробиоценозе кишечника наступают задолго до клинических проявлений, ведут к формированию состояния предболезни и являются факторами риска для развития аллергических заболеваний, болезней органов дыхания, пищеварения, формирования иммунодефицитных состояний.

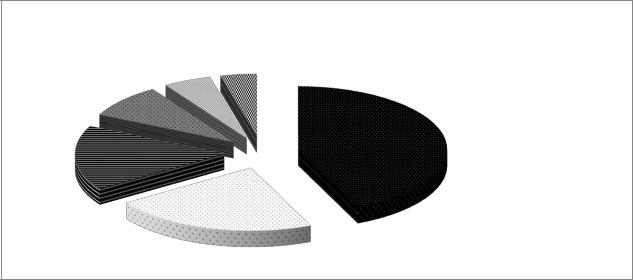

Нашими исследованиями показано, что более чем у 90% организованных детей г. Якутска обнаружены дисбиотические отклонения в составе микрофлоры толстого кишечника. Если исходить из общепринятой классификации [23], то нормальный микробный пейзаж наблюдался лишь у 6 (9,7%). Нарушения 1 степени были у 17 (27,4%) детей, и дисбактериоз 2 степени имелся у 39 (62,9%) детей (рис. 12).

75

9,70%

Дисбактериоз 1 степени

27,40%

Дисбактериоз 2 степени

Нормальное состояние кишечной микрофлоры

62,90%

Рис.12. Структура дисбиотических изменений обследованных детей г. Якутска

Изменения в микробиоценозе толстого кишечника у детей нашего региона характеризуются снижением содержания лакто- и бифидофлоры, а также полноценных эшерихий (дефицит по этим показателям отмечен у 85,5%; 74,2% и 75,8% детей соответственно). На этом фоне активизируется условно-патогенная микрофлора. Так, по нашим данным у детей со 2 степенью дисбиозов в высоких титрах определялись условно-патогенные энтеробактерии - серрации, цитробактер, иерсинии (5,7 lg КОЕ/г), клостридии (5,2 lg КОЕ/г) и патогенный стафилококк (3,8 lg КОЕ/г). Кроме этого, довольно высоко было содержание эшерихий с изменёнными свойствами: палочки с низкой ферментативной активностью и лактозонегативные составляли около 40% от всего количества эшерихий, а гемолизирующие формы - от 20 до 100% (табл. 2)[13].

При этом выявленные изменения носили неспецифический характер и не зависели от анамнестических и клинических данных. На основании указанных данных все обследованные нами дети были разделены на 4 группы в зависимости от выявленных преморбидных состояний:

Здоровые дети;

Дети с множественным кариесом зубов;

76

Дети, имеющие функциональные нарушения со стороны желудочнокишечного тракта;

Дети с пищевой аллергией и атопическим дерматитом.

Таблица 2

Качественные и количественные показатели микрофлоры толстого кишечника у обследованных детей

Качественные |

Количественные показатели кишечной микрофлоры |

||

|

Норма, |

Частота |

Среднее |

показатели |

|

|

содержание, |

|

% (lg КОЕ/г) |

высева, % |

|

кишечной микрофлоры |

|

|

lg КОЕ/г (M+m) |

Бифидобактерии |

100 (10-11) |

100 |

8,8+0,3 |

Лактобактерии |

100 (7-8) |

100 |

4,9+0,2 |

Полноценные эшерихии |

100 (6-8) |

100 |

6,2+0,3 |

Лактозонегативные |

30 (3-5) |

28,8 |

5,0±0,01 |

эшерихии (lac-) |

|

|

|

Гемолитические эшерихии |

0 |

7,5 |

5,0±0,01 |

(hly+) |

|

|

|

Условно-патогенные |

30 (3-4) |

15,2 |

6,2+0,2 |

энтеробактерии |

|

|

|

Клостридии |

30 (3-4) |

11,5 |

3,5+0,1 |

S. aureus |

0 |

2,2 |

5,0±0,01 |

Дрожжи и дрожжеподобные |

30 (3-4) |

- |

- |

грибы |

|

|

|

Нашими исследованиями показано, что наиболее выраженные изменения кишечной микрофлоры были выявлены у детей, имеющих в анамнезе гастроэнтерологические нарушения. В этой группе зафиксированы наиболее низкие показатели содержания лактобактерий и кишечной палочки - 4,6 + 0,7 lg КОЕ/г и 5,75 + 0,8 lg КОЕ/г соответственно (у здоровых - 5,1 + 0,4 lg КОЕ/г и 6,3 + 0,4 lg КОЕ/г при норме обоих показателей 7-8 lg КОЕ/г). Кроме того, именно в этой группе детей был наиболее высокий процент высева клостридий и стафилококков [12].

У детей, имеющих в анамнезе аллергические реакции, было выявлено более низкое содержание бифидобактерий - 8,1 + 0,2 lg КОЕ/г (у здоровых

77

- 8,5 + 0,5 lg КОЕ/г при норме 10-11 lg КОЕ/г), а также наибольший процент (у 65,5%) высева эшерихий с изменёнными свойствами. Кроме того, у четверти детей этой группы выявлялись клостридии в среднем титре 5,7 + 0,06 lg КОЕ/г при допустимом содержании - до 3 lg КОЕ/г.

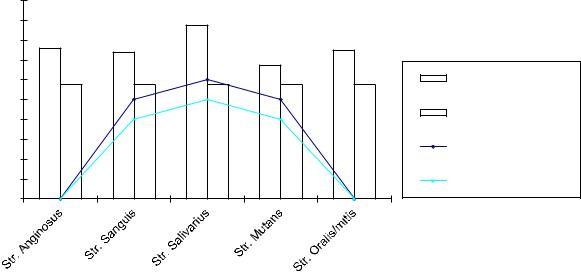

Кроме того, нами было показано, что обеднение нижних отделов желудочно-кишечного тракта сопровождается повышением уровня кариесогенной микрофлоры в полости рта (рис. 13).

10 |

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

8,75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

8 |

7,6 |

7,4 |

|

|

7,5 |

|

7 |

|

|

|

6,75 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6 |

5,75 |

5,75 |

5,75 |

5,75 |

5,75 |

Стрептококки |

|

|

|

|

|

||

5 |

|

|

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|

Лактобактерии |

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

Норма стрептококков |

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

Норма лактобактерий |

0 |

|

|

|

|

|

|

Рис. 13. Спектр ацидогенной флоры в слюне у детей с множественным кариесом зубов

У 20 обследованных нами детей с множественным кариесом при среднем содержании в кишечнике лактобактерий 4,7 ± 0,2 lg КОЕ/г их содержание в полости рта доходило до 7 lg КОЕ/мл (при норме 0-5). А количество стрептококков в ротовой жидкости достигало 10 lg КОЕ/мл (при норме 5- 6). Таким образом, повышенное содержание ацидогенной флоры в ротовой полости может рассматриваться как биологический фактор риска развития кариеса.

В результате микробиологического исследования носоглоточного отделяемого только у 28,7% детей выявлено нормальное состояние

78

микрофлоры, у 8,5% обнаружены дисбиотические изменения ротоглотки, что проявлялось в повышении количества зеленящих стрептококков (более 105 КОЕ) и катаральных нейссерий (более 103 КОЕ), а также появлении единичных клеток условно патогенных микроорганизмов: энтеробактерий

(E. coli, Klebsiella spp.), Enterococcus faecium, дрожжей и дрожжеподобных грибов, эпидермальных стафилококков с гемолитическими свойствами (S. epidermidis hly+).

S. aureus

|

|

3,30% |

2,50% |

|

|

|

|

|

|

|

5,50% |

|

|

S. pneumoniae |

|

|

|

|

|

|

|

|

27,60% |

E. faecium |

|

|

|

|

|

10,50% |

|

|

|

M. catarrhalis |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E. coli |

|

|

14,10% |

|

дрожжи |

|

|

|

|

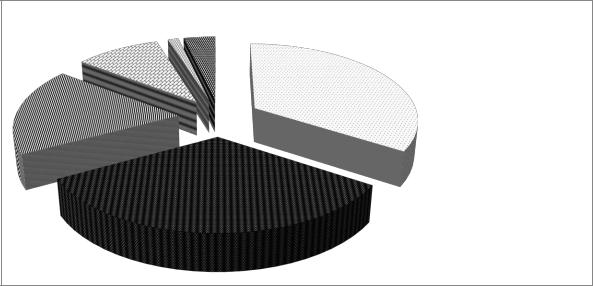

Рис. 14. Спектр микрофлоры носоглотки у обследованных детей (% высева)

У остальных обследованных детей носоглотка была колонизирована различными патогенными и условно-патогенными возбудителями. Наиболее часто, почти у трети маленьких пациентов, выявлялись S. aureus

(27,6%), у 14,1% выявлялись Str. pneumoniae, и у 10,5% – E. faecium. У

остальных обследованных детей выявлялись M. catarrhalis, E. coli и дрожжевые грибы, что составило 5,5%, 3,3% и 2,5% соответственно. Этиологическая структура показана на рис. 14.

Таким образом, видно, что более чем 40% детей являются носителями S. aureus et S. pneumoniae. Высокая распространенность данных возбудителей вызывает беспокойство, т.к. у таких детей снижена колонизационная резистентность и повышена восприимчивость к инфекционным

79

заболеваниям дыхательных путей, что имеет особую актуальность для жителей Севера.

При микробиологическом исследовании кожи здоровых детей нами был установлен следующий качественный и количественный состав микрофлоры: у 70% детей обнаруживались сарцины, у 67,5% - Staphylococcus saprophyticus, у 37,5% - Escherichia coli в количестве от 10 до 103 KOE. У 20 % детей обнаруживались Staphylococcus epidermidis

гемолитический (hly+) в количестве от 10 до 106 KOЕ, у 2,5% – нейссерии в количестве 103 KOЕ, у 7,5% - единичные клетки плесени и в 5% случаев бактериальный рост не наблюдался. При этом практически не встречалось монокультур, сочетание микроорганизмов на коже здоровых детей было разнообразным как в качественном, так и в количественном отношении

(рис. 15).

Бактерицидность кожи по отношению к кишечной палочке составила 86,7%, что является нормой (70-90%).

2,5 7,5

20

|

70 |

|

Sarcina |

37,5 |

S. saprophyticus |

|

|

|

E. coli |

|

S. epidermidis |

|

Neisseria spp |

|

плесневые грибы |

|

67,5 |

Рис. 15. Спектр эпидермальной микрофлоры у обследованных детей

Поскольку в патогенезе атопического дерматита, а также воспалительных заболеваний кожи и подкожной клетчатки основную роль играют патогенные стафило- и стрептококки, можно сказать, что резистентность кожного барьера у наблюдаемых нами детей достаточно высока.

80