- •Вопросы и ответы

- •1. Виды информационных сигналов, поступающих из внешней и внутренней среды.

- •2. Классификация молекулярных клеточных рецепторов по их локализации.

- •3. Классификация мембранных рецепторов в зависимости от их структуры.

- •4. Последовательность событий, возникающих при взаимодействии лиганда (л) с соответствующим рецептором (р):

- •5. Функциональные особенности различных типов рецепторов

- •12. Этапы гемопоэза в эмбриональном и постнатальном периоде.

- •22. Показатели, характеризующие абсолютное и относительное содержание гемоглобина в эритроците (их расчет, величина в норме). Гипер- и гипохромия эритроцитов.

- •23. Кривая распределения эритроцитов по объему (схема). Смещения кривой вправо, влево, расширение кривой?

- •24. Гемолиз (определение). Виды гемолиза. Неблагоприятные последствия гемолиза.

- •25. Осмотическая резистентность эритроцитов (цель и способ определения, границы в норме).

- •26. Гематокрит (определение, величина в норме). Изменение гематокрита при анемиях.

- •27. Физиологические и патологические соединения гемоглобина.

- •28. Виды гемоглобинов в процессе внутриутробного и постнатального развития; их содержание, функциональные особенности.

- •29. Соэ (определение). Факторы, определяющие величину соэ.

- •30. Дыхательная функция крови. Показатели общего анализа крови. Характеризующие эту функцию.

- •31. Гормоны организма, участвующие в регуляции эритропоэза.

- •32. Тромбоциты: количество, время жизни.

- •33. Тромбоцитопоэз. Факторы, стимулирующие тромбоцитопоэз.

- •34. Основные свойства и функции тромбоцитов.

- •35. Лейкоциты: количество, время жизни различных форм лейкоцитов.

- •36. Лейкоцитарная формула (определение). Пример нормальной лейкоцитарной формулы. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Пример формулы со сдвигом влево.

- •37. Лейкопения (определение). Лейкоцитоз (определение). Причины физиологического лейкоцитоза. Основные отличия его от реактивного лейкоцитоза.

- •38. Клетки-предшественницы лейкоцитов. Факторы, стимулирующие и тормозящие лейкопоэз.

- •39. Гранулоциты: количество, время жизни.

- •40. Гранулоцитопоэз. Факторы, стимулирующие гранулоцитопоэз.

- •41. Нейтрофилы: количество, время жизни.

- •42. Гемопоэз нейтрофилов.

- •43. Основные свойства и функции нейтрофилов.

- •44. Базофилы и тучные клетки: количество, время жизни.

- •45. Гемопоэз базофилов.

- •46. Основные свойства и функции базофилов и тучных клеток.

- •47. Эозинофилы: количество, время жизни.

- •48. Гемопоэз эозинофилов.

- •49. Основные свойства и функции эозинофилов.

- •50. Система мононуклеарных фагоцитов (моноциты - макрофаги). Количество, тканевые виды. Время жизни.

- •51. Гемопоэз моноцитов - макрофагов.

- •52. Основные свойства и функции моноцитов - макрофагов.

- •53. Понятие о неспецифической и специфической резистентности организма и их основные механизмы.

- •54. Лимфоциты: количество, виды, время жизни.

- •55. Лимфоцитопоэз. Лимфоидные органы и их функции.

- •56. Основные свойства и функции лимфоцитов.

- •57. Понятие о цитокинах и их роли в организме.

- •58. Принципы современных методов подсчета форменных элементов крови и определения содержания гемоглобина в современных гематологических анализаторах.

- •61. Оцените показатели общего анализа крови (цветовой показатель рассчитайте самостоятельно).

- •62. Агглютиногены (at) и агглютинины (at) системы abo (химическое строение, локализация. Сроки появления в онтогенезе). Аг и at различных групп крови.

- •64. Основное отличие системы групп крови аво от системы Rh. Основные причины Rh-конфликта.

- •65. Hla - система; классы антигенов, биологические функции, практическое значение hla-типирования.

- •66. Основные пробы, проводимые перед переливанием крови:

- •67. Определение групповой принадлежности крови (цель и способы проведения).

- •68. Определение резус-принадлежности крови (цель и способы проведения).

- •73. Требования, предъявляемые к кровезамещающим растворам.

- •74. Первичный гемостаз (физиологическое значение, механизмы).

- •75. Вторичный гемостаз (физиологическое значение. Механизмы). Различие понятий гемокоагуляция и гемагглютинация.

- •76. Клинические тесты, характеризующие первичный гемостаз. Их результаты норме.

- •77. Клинические тесты характеризуют вторичный гемостаз. Их результаты норме.

- •78. Состав плазмы крови. Органические вещества плазмы.

- •79. Осмолярность плазмы крови (определение, величина). Расположите в порядке уменьшения вклада в величину осмолярности следующие вещества: белки, глюкоза, натрий, бикарбонат.

- •80. Общее количество белков в плазме крови. Виды белков плазмы и их содержание. Основные функции белков плазмы крови.

- •81. Онкотическое (коллоидно-осмотическое) давление плазмы крови (определение, от чего зависит, величина в норме). Роль онкотического давления в обмене жидкости между кровью и тканями.

- •82. Изменение распределения жидкости между кровью и тканями при гипопротеинемии. Причину этих изменений.

- •83. Вязкость крови. Основные факторы, влияющие на величину вязкости.

- •84. Основные буферные системы плазмы крови и эритроцитов. Механизмы регуляции кос.

73. Требования, предъявляемые к кровезамещающим растворам.

[5] Вязкость, осмолярность и другие физико-химические свойства должны быть близкими к показателям плазмы крови.

Кровезамещающие растворы должны полностью выводиться из организма, не повреждая ткани и не нарушая функции органов, или метаболизироваться ферментными системами организма.

Кровезамещающие растворы не должны быть анафилактическими, те не должны вызывать сенсибилизацию организма при повторном введении.

Кровезамещающие растворы должны быть нетоксичными, непирогенными, выдерживать стерилизацию, быть стойкими при хранении.

74. Первичный гемостаз (физиологическое значение, механизмы).

[4] Принято различать сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и процесс свертывания крови. В первом случае речь идет об остановке кровотечения из мелких сосудов с низким кровяным давлением, диаметр которых не превышает 100 мкм.

Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз сводится к образованию тромбоцитарной пробки, или тромбоцитарного тромба. Условно его разделяют на три стадии:

временный (первичный) спазм сосудов;

образование тромбоцитарной пробки за счет адгезии (прикрепления к поврежденной поверхности) и агрегации (склеивания между собой) тромбоцитов;

ретракция (сокращение и уплотнение) тромбоцитарной пробки.

[5] Микроциркуляторный, сосудисто-тромбоцитарный, или первичный механизм гемостаза, так как с него начинаются все реакции гемостаза в капиллярах, венозных и артериальных сосудах до 200 мкм в диаметре. Непосредственно участвуют в этом процессе тромбоциты и сосудистый эндотелий, реакции между которыми проходят в микроциркуляторном русле. Нарушения такого механизма клинически обусловливают почти 80 % кровотечений и 95 % случаев тромбообразования; Первичный гемостаз заключается в быстром (в течение нескольких минут) формировании тромбоцитарных сгустков в месте повреждения сосуда, что имеет первоочередное значение для прекращения кровотечения из мелких сосудов, с низкимм давлением крови. Компоненты первичного гемостаза — сосудистая стенка и тромбоциты с их факторами свертывания. Механизм первичного гемостаза:

Спазм сосудов;

Адгезия тромбоцитов (с участием фактора Виллебранда), их активация и секреция из них гранул (с участием тромбоксана А2 через фосфолипазныймеханизм), а также агрегация (сначала обратимая, а затем необратимая (под действием следов тромбина и фибрина)) фомбоцитов с образованием тромбоцитарной пробки;

Ретракция (сокращение и уплотнение) тромбоцитарной пробки.

75. Вторичный гемостаз (физиологическое значение. Механизмы). Различие понятий гемокоагуляция и гемагглютинация.

[2] Процесс свертывания крови (гемокоагуляция) заключается в переходе растворимого белка плазмы крови фибриногена в нерастворимое состояние — фибрин. В результате процесса свертывания кровь из жидкого состояния переходит в студнеобразное, образуется сгусток, который закрывает просвет поврежденного сосуда.

А. Факторы свертывания крови. В свертывании крови принимает участие много факторов. Они получили название факторы свертывания крови и содержатся в плазме крови, форменных элементах (эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах) и в тканях. Наибольшее значение имеют плазменные факторы. Они обозначаются римскими цифрами. Все факторы свертывания крови — в основном белки, большинство из них является ферментами, но находится в крови в неактивном состоянии, активируется в процессе свертывания крови. Как правило, плазменные факторы свертывания крови образуются в печени, и для образования большинства из них необходим витамин К.

Ф акторI

(фибриноген) образуется

в печени. Под влиянием тромбина

переходит в фибрин. Принимает участие

в агрегации тромбоцитов.

акторI

(фибриноген) образуется

в печени. Под влиянием тромбина

переходит в фибрин. Принимает участие

в агрегации тромбоцитов.

Фактор II (протромбин) образуется в печени в присутствии витамина К. Под влиянием протромбиназы переходит в тромбин (фактор Па).

Фактор III (тромбопластин) входит в состав мембран клеток всех тканей и форменных элементов крови. Активирует фактор VII и, вступая с ним в комплекс, переводит фактор X в Ха. В плазме в физиологических условиях практически не содержится.

Фактор IV (Са2+) участвует в образовании комплексов факторов свертывания крови, входит в состав протромбиназы. Способствует агрегации тромбоцитов, связывает гепарин. Принимает участие в ретракции сгустка и тромбоцитарной пробки, тормозит фибринолиз.

Фактор V (проакцелерин) — глобулин, образуемый в печени. Активируется тромбином. Усиливает действие фактора Ха на протромбин (входит в состав протромбиназы).

Фактор VII (проконвертин) образуется в печени под влиянием витамина К. Принимает участие в формировании протромбиназы по внешнему механизму. Активируется факторами III, Xlla, IXa, Ха.

Фактор VIII (антигемофильный глобулин А)

синтезируется в печени, селезенке, лейкоцитах. Образует комплексную молекулу с фактором Виллебранда и специфическим антигеном. Активируется тромбином. Совместно с фактором IXa способствует переводу фактора ХвХа.

Фактор IX (антигемофильный глобулин В) образуется в печени под влиянием витамина К. Переводит фактор X в Ха и VII в Vila.

Фактор X (фактор Стюарта—Прауэра) образуется в печени под влиянием витамина К. Является составной частью протромбина.

Фактор XI (предшественник тромбоплас-тина); место синтеза неизвестно. Предполагается, что образуется в печени. Активируется фактором XI 1а. Необходим для активации фактора IX.

Фактор XII (фактор Хагемана, или контакта); место синтеза не установлено. Предполагается, что образуется эндотелиальными клетками, лейкоцитами, макрофагами. Активируется отрицательно заряженными поверхностями, адреналином, калликреином. Запускает внутренний механизм образования протромбиназы и фибринолиза, активирует факторы XI, VII и переводит прекалликреин в калликреин.

Фактор XIII (фибринстабилизирующий фактор, фибриназа) содержится практически во всех тканях и форменных элементах. Стабилизирует фибрин.

Фактор XIV (фактор Флетчера — прекалликреин) участвует в активации факторов XII, IX и плазминогена. Переводит кининоген в кинин. Активируется фактором XI 1а.

Фактор XV (фактор Фитцжеральда, Фложек, Вильямса); высокомолекулярный кининоген, образуется в тканях. Активируется калликреином. Принимает участие в активации фактора XII и переводе плазминогена в плазмин.

Основными плазменными факторами свертывания крови являются:

I — фибриноген; II — протромбин; III — тканевый тромбопластин; IV — ионы Са2+.

Факторы с V по XIII — это дополнительные факторы, ускоряющие процесс свертывания крови, — акцелераторы.

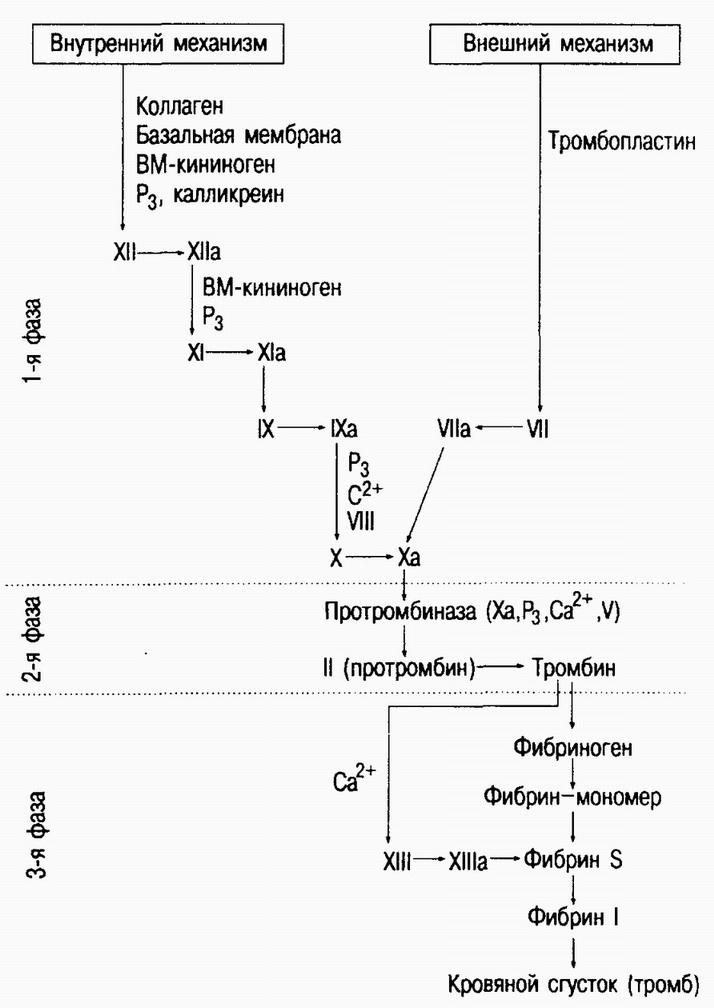

Б. Процесс свертывания крови — ферментативный цепной (каскадный) процесс перехода растворимого белка фибриногена в нерастворимый фибрин. Каскадным он называется потому, что в процессе гемокоагуляции происходит последовательная цепная активация факторов свертывания крови. Свертывание крови является матричным процессом, так как активация факторов гемокоагуляции осуществляется на матрице. Матрицей могут быть фосфолипиды мембран разрушенных форменных элементов (главным образом тромбоцитов) и обломки клеток тканей. Процесс свертывания крови осуществляется в три фазы.

Первая фаза начинается с активации XII фактора, затем происходит каскадная активация многих других факторов. Фаза заканчивается активацией X плазменного фактора с образованием сложного комплекса — протромбиназы. Образование протромбиназы осуществляется по двум механизмам: 1) внешнему; 2) внутреннему.

Внешний механизм формирования протромбиназы осуществляется при поступлении тканевого тромбопластина (фосфолипидные осколки мембран поврежденных клеток) в кровоток из поврежденных тканей и сосудистой стенки, взаимодействии его с плазменным фактором VII и ионами кальция. Образуется кальциевый комплекс, который превращает неактивный плазменный фактор X в его активную форму (Ха).

Внутренний механизм образования протромбиназы начинается с повреждения стенки сосуда и активации плазменного фактора XII за счет контакта его с отрицательно заряженной поверхностью базальной мембраны, коллагеном, высокомолекулярным кининогеном (ВМК), калликреином, фактором 3 тромбоцитов (Р3) — фосфолипидными осколками мембран тромбоцитов. Активный фактор ХПа превращает плазменный фактор XI в активную форму (Х1а) также в присутствии фактора Р3 и ВМК. Фактор Х1а активирует плазменный фактор IX. В дальнейшем образуется комплекс факторов 1Ха, VIII, ионов кальция и Р3-фактора, который превращает фактор X в Ха (см. схему 11.4). Образовавшийся по внешнему и внутреннему механизмам активный фактор X (Ха) взаимодействует с плазменным фактором V, ионами кальция и Р3-фактором, в результате чего образуется комплекс, который называется протромбиназой.

Вторая фаза — образование активного фермента тромбина. Он образуется из протромбина при действии на него протромбиназы. Под влиянием протромбиназы проис-ходит протеолиз протромбина и образуется α-, β- и у-тромбин. Наиболее активным является а-тромбин с молекулярной массой 38 000 Д. Он оказывает выраженное коагуляционное действие. Однако а-тромбин быстро ингибируется естественными антикоагулянтами, особенно комплексом гепарин — АТ-III. β-Тромбин также обладает свертывающим действием, но оказывается резистентным к гепарину и АТЧП; у-тромбин не проявляет свертывающей активности и обладает фибринолитическим эффектом.

Третья фазазаключается в переходе растворимого белка плазмы фибриногена в нерастворимый фибрин. Эта фаза протекает последовательно, в три этапа.

Первый этап — протеолитический. Тромбин, обладая эстеразной активностью, отщепляет от а- и р-цепей молекулы фибриногена два пептида А, затем два пептида В. В результате образуются фибрин-мономеры.

Второй этап — полимеризационный. В основе этого неферментативного этапа лежит спонтанный самосборочный процесс, приводящий к агрегации фибринмономеров. Процесс полимеризации происходит по принципу «бок в бок» или «конец в конец». Самосборка фибрина осуществляется путем формирования продольных и поперечных связей между фибринмономерами с образованием фибринполимера (фибрин S). Волокна фибрина S легко лизируются под влиянием не только плазмина, но и комплексных соединений, обладающих неферментативной фибринолитической активностью.

Третий этап — ферментативный. На этом этапе формирования фибрина фибриназа (XIII фактор плазмы, тромбоцитов и эритроцитов) дополнительно «прошивает» полимеры фибрина за счет новых связей между у-цепями молекулы фибрина 5, а также между у-цепями молекулы фибрина и коллагеном, в результате чего растворимый фибрин S переходит в нерастворимый фибрин I. Благодаря этому сгусток становится резистентным к действию мочевины и фибринолитических агентов и лучше фиксируется в поврежденном сосуде. Большую роль играют эритроциты в процессе превращения фибриногена в фибрин. В присутствии эритроцитов этот процесс значительно ускоряется, так как эритроцитарная мембрана катализирует реакции между тромбином и фибриногеном.

В результате свертывания крови образуется сгусток. Он состоит из нитей фибрина и осевших в них форменных элементов крови, главным образом эритроцитов. Кровяной сгусток закрывает просвет поврежденного сосуда. Сгусток, прикрепленный к стенке сосуда, называется тромбом. Тромб, или сгусток, в дальнейшем подвергается двум процессам: 1) ретракции (сокращению) и 2) фибринолизу (растворению). Ускорение процесса свертывания крови называется гиперкоагуляцией, замедление этого процесса — гипокоагуляцией.

_________

Принято различать сосудисто-тромбоцитарный гемостаз и процесс свертывания крови. Во втором случае речь идет о борьбе с кровопотерей при повреждениях артерий и вен.

[5] Макроциркуляторный, гемокоагуляционный, вторичный. Как правило, начинается на основе первичного и следует за ним. Его реализует система свертывания крови. Благодаря вторичному гемостазу образуется красный кровяной тромб, состоящий, главным образом, из фибрина и форменных элементов. Он обеспечивает окончательную остановку кровотечения из поврежденных макрососудов (более 200 мкм в диаметре).

При повреждении крупных кровеносных сосудов (артерий, вен, артериол), также происходит образование тромбоцитарной пробки, но она неспособна остановить кровотечение, так как легко вымывается током крови. Основное значение в этом процессе принадлежит свертыванию крови, сопровождающемуся в конечном итоге образованием плотного фибринового сгустка.

Механизм:

спазм сосудов

образование белого тромба и реакции свертывания крови

образование красного(смешанного тромба)

Коагуляционный механизм:

Первая фаза начинается с активации XII фактора, затем происходит каскадная активация многих других факторов. Фаза заканчивается активацией X плазменного фактора с образованием сложного комплекса — протромбиназы.

Вторая фаза— образование активного фермента тромбина. Он образуется из протромбина при действии на него протромбиназы.

Третья фазазаключается в переходе растворимого белка плазмы фибриногена в нерастворимый фибрин:

Первый этап — протеолитический

Второй этап — полимеризационный

Третий этап — ферментативный

Различие понятий гемокоагуляция и гемагглютинация: гемагглюцинация– процесс склеивания эритроцитов, апроцесс свертывания крови (гемокоагуляция) заключается в переходе растворимого белка плазмы крови фибриногена в нерастворимое состояние — фибрин.