- •Вопросы гоСов-2014.

- •1. Администрация муниципального образования как орган власти и управления: структура, функции, проблемы деятельности.

- •Представительный орган муниципального образования,

- •Глава муниципального образования,

- •Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования),

- •Планирование работы местной администрации

- •2. Система сдержек и противовесов как средство реализации принципа разделения властей

- •3. Организация взаимодействия представительного и исполнительного органов муниципального образования.

- •4. Приоритеты современной государственной социальной политики и проблемы их реализации.

- •1. Демографическая политика и политика народосбережения

- •2. Развитие здравоохранения

- •3. Развитие физической культуры и спорта

- •4. Развитие образования

- •5. Развитие культуры и средств массовой информации

- •6. Развитие рынка труда

- •7. Повышение доступности жилья

- •8. Развитие социальных институтов и социальная политика

- •9. Молодежная политика

- •10. Развитие пенсионной системы

- •11. Экологическая безопасность экономики и экология человека

- •5. Способы решения национально-территориальных проблем при разных формах государственного устройства.

- •Федерации

- •Унитарные

- •6. Роль местного самоуправления в системе публичной власти: специфика целей, функций, компетенция.

- •7. Виды и формы контроля в государственном управлении.

- •8. Современные проблемы дебюрократизации государственного управления и пути их решения.

- •9. Представительный орган местного самоуправления: структура, функции, организация деятельности.

- •10. Управление по результатам в государственных и муниципальных организациях: основные элементы и проблемы внедрения.

- •11. Законодательство об ограничениях и запретах для государственных служащих за рубежом и в России: сходства и различия.

- •12. Система органов государственной власти субъекта рф (Челябинская область) и ее специфика в отдельных субъектах рф.

- •13. Территориальная организация местного самоуправления в субъектах рф: опыт и перспективы.

- •14. Реформирование и развитие системы государственной службы в рф: опыт и перспективы.

- •15. Организация документационного обеспечения государственного управления.

- •16. Система государственной гражданской службы.

- •17. Организация работы с кадровым резервом в органах государственного и муниципального управления.

- •1. Формирование кадрового состава гражданской службы в государственном органе обеспечивается на основе следующих принципов:

- •2. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава гражданской службы являются:

- •6. Включение в кадровый резерв государственного органа производится:

- •18. Проблемы парламентаризма в мире и в России.

- •1. Группа на примере Швейцарии.

- •2 Группа на примере Итальянской республики и Федеративной республики Германии. Италия

- •19. Виды ответственности в государственном управлении.

- •Глава 10. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью

- •20. Характерные черты и особенности англосаксонской модели местного самоуправления, практика ее реализации.

- •21. Устав муниципального образования как основа системы муниципальных правовых актов. Порядок принятия и основные положения.

- •22. Особенности французской модели местного самоуправления.

- •23. Организация муниципальной службы в рф: принципы, содержание, специфика, перспективы.

- •24. Аттестация государственных служащих: цели и порядок проведения.

- •25. Использование зарубежного опыта государственного и муниципального управления в рф: основные проблемы.

- •26. Организация принятия решений в исполнительных органах государственной власти.

- •Рациональное решение: основные подходы

- •27. Основные формы взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов рф.

- •28. Организация планирования работы администрации муниципального образования.

- •Личный план работы государственного, муниципального служащего

- •29. Основные направления государственной антикоррупционной политики в России и проблемы ее реализации.

- •30. Взаимодействие Федерального Собрания рф и Администрации Президента рф.

- •Статья 111

- •Статья 117

- •Управления: цели, функции, основные направления повышения эффективности.

- •32. Организационная культура государственного органа или учреждения: формирования и развитие, функции, уровни и основные элементы.

- •33. Взаимодействие представительных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти субъекта рф.

- •34. Стратегия социально-экономического развития субъекта рф и муниципального образования.

- •35. Виды социальных интересов, формы их представительства в государственном управлении современной России.

- •36. Федеративное государство: общие принципы, типы федераций, специфика России.

- •37. Государственное управление в условиях финансово-экономического кризиса.

- •38. Причины и условия возникновения неформальных организаций в государственном управлении.

- •39. Конституционный контроль в России.

- •40. Государственная и муниципальная социальная политика: понятие, основные направления, разграничение полномочий.

- •1. Демографическая политика и политика народосбережения

- •2. Развитие здравоохранения

- •3. Развитие физической культуры и спорта

- •4. Развитие образования

- •5. Развитие культуры и средств массовой информации

- •6. Развитие рынка труда

- •7. Повышение доступности жилья

- •8. Развитие социальных институтов и социальная политика

- •9. Молодежная политика

- •10. Развитие пенсионной системы

- •11. Экологическая безопасность экономики и экология человека

- •41. Организация стимулирования профессиональной деятельности государственного и муниципального служащего.

- •42. Трансформация формы правления в современной России: этапы, перспективы.

- •43. Государственные и муниципальные социально-экономические программы.

- •1. Понятие и виды целевых программ

- •44. Методы государственного и муниципального управления: российская практика их использования.

- •45. Президент рф и Президент сша: сравнительный анализ статуса и роли в государственном управлении.

- •46. Муниципальная собственность: состав, механизм управления.

- •Бюджетный кодекс рф, Статья 42. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

- •47. Бюджет муниципального образования: порядок принятия и проблемы формирования.

- •48. Типы государственных и муниципальных учреждений, их правовое положение и статус.

- •Сравнительная таблица типов государственных (муниципальных) учреждений

- •49. Организация исполнения решений органов государственной власти.

- •50. Американский и российский федерализм: сравнительный анализ.

- •51. Организация государственного управления земельными ресурсами.

- •52. Федеративное устройство рф: опыт и тенденции

- •53. Приватизация государственного имущества: цели, правовые основы, практика осуществления.

- •54. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления.

- •55. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов рф

- •56. Государственная политика в сфере обороны: проблемы и перспективы.

- •57. Приоритеты государственной экономической политики.

- •58. Налоговая политика и налоговая система рф.

- •Управление налоговой системой

- •59. Государственная и муниципальная жилищная политика рф: принципы, реализация, перспективы.

- •60. Деятельность органов местного самоуправления в сфере управления земельными ресурсами.

- •61. Конституционная реформа в России в постсоветский период.

- •62. Деятельность органов государственной власти субъекта Федерации в сфере обеспечения занятости населения.

- •63. Взаимодействие Федерального Собрания рф и Правительства рф.

- •64. Влияние избирательной системы на структуру и состав органов государственной власти.

- •65. Судебная система в России.

- •66. Организация управления экономикой субъекта рф.

- •2. Система государственной службы.

- •3. Совокупность реализуемых государственными органами функций, используемые средства для осуществления этих функций.

- •4. Система прямых и обратных связей между субъектами и объектами управления, необходимый документооборот.

- •67. Организация государственного управления в русских княжествах

- •68. Влияние реформ государственного управления XV-XVI веков на формирование российской государственности.

- •69. Реформирование государственного управления в царствование Петра I и Екатерины II: содержание, значение.

- •70. Изменения в системе государственного и общественного управления России во второй половине XIX века.

- •71. Становление советской системы государственного управления (1917 – конец 1920-х годов).

- •72. Развитие системы государственного управления ссср в конце 1920-1930-х годов.

- •73. Изменения в государственном управлении в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)

- •74. Эволюция системы государственного управления ссср во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов: причины и проявления кризиса управляемости.

- •75. Изменения в системе государственного управления ссср в период «Перестройки» (1985-1991 года).

67. Организация государственного управления в русских княжествах

в XII-XV веках.

В период феодальной раздробленности

русские государства подверглись

нашествию монгольских орд, что привело

не только к резкому снижению

социально-экономического уровня русских

земель, но и самым отрицательным образом

сказалось на развитии русской

государственности. Но именно в этот

период появляются альтернативные

варианты становления гос. управления:

от автократической формы в Великом

Московском княжестве до демократической,

республиканской в Великом Новгороде.

Практически сохранились старые вечевые

порядки русских земель в составе

Великого княжества Литовского.

период феодальной раздробленности

русские государства подверглись

нашествию монгольских орд, что привело

не только к резкому снижению

социально-экономического уровня русских

земель, но и самым отрицательным образом

сказалось на развитии русской

государственности. Но именно в этот

период появляются альтернативные

варианты становления гос. управления:

от автократической формы в Великом

Московском княжестве до демократической,

республиканской в Великом Новгороде.

Практически сохранились старые вечевые

порядки русских земель в составе

Великого княжества Литовского.

В 10 -12 в.в. феодальные государства средневековой Европы распадаются. Древнерусское государство на рубеже 11-12 в.в. также входит в период раздробленности, т. е. феодальная раздробленность не была исключительно русским явлением. Причины этого:

Во-первых, господство натурального хозяйства, отсутствие экономических связей.

Во-вторых, рост вотчинной собственности (потомственного владения землей), экономическое и военное усиление отдельных земель.

В-третьих, усиление региональной военно-служилой знати, получающей часть доходов от сбора налогов и податей и не желающей с ними расстаться.

В-четвертых, ликвидация внешней военной опасности (разгром половецких орд).

Древнерусское государство распалось на 12 -15 крупных феодальных княжеств, получивших название земли. Однако полного обособления княжеств не произошло, сложилась своеобразная федерация русских земель. Все князья были из дома Рюриковичей, и родственные связи бесспорно сплачивали региональные центры, к тому же Киевский князь номинально оставался главой государства. Общими были язык, религия, культура, экономически княжества не отгородились друг от друга.

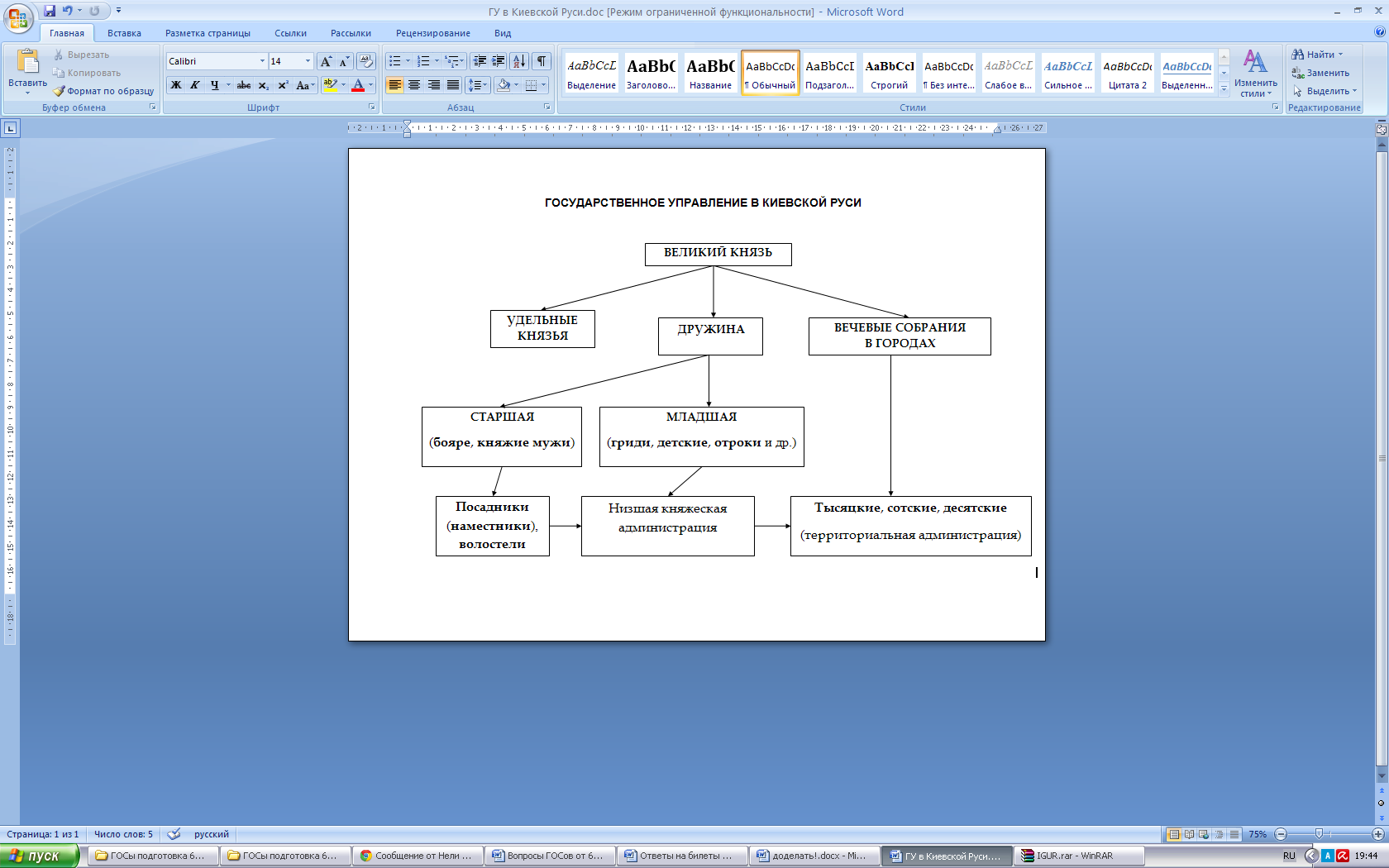

Управление всех феодальных княжеств являлось почти полной копией дворцово-вотчинной системы периода единого Киевского государства. Теперь на региональном уровне воспроизводилась та же структура: земля и внутри нее мелкие княжества – волости.

В период феодальной раздробленности политическое устройство отдельных земель и княжеств сохраняло традиционные черты: в большинстве княжеств — в форме феодальной монархии, а в Новгородской и Псковской землях — в форме феодальной республики. Дружинники-вассалы имели право свободно выбирать себе сюзерена и переходить от одного князя к другому. Типичным примером феодально-республиканской системы правления был Новгород, который в XII в. стал боярской республикой с самобытным вечевым устройством.

Под началом великих и удельных князей находились землевладельцы-вассалы. Высший их слой составляли бояре — крупные и влиятельные землевладельцы-вотчинники.

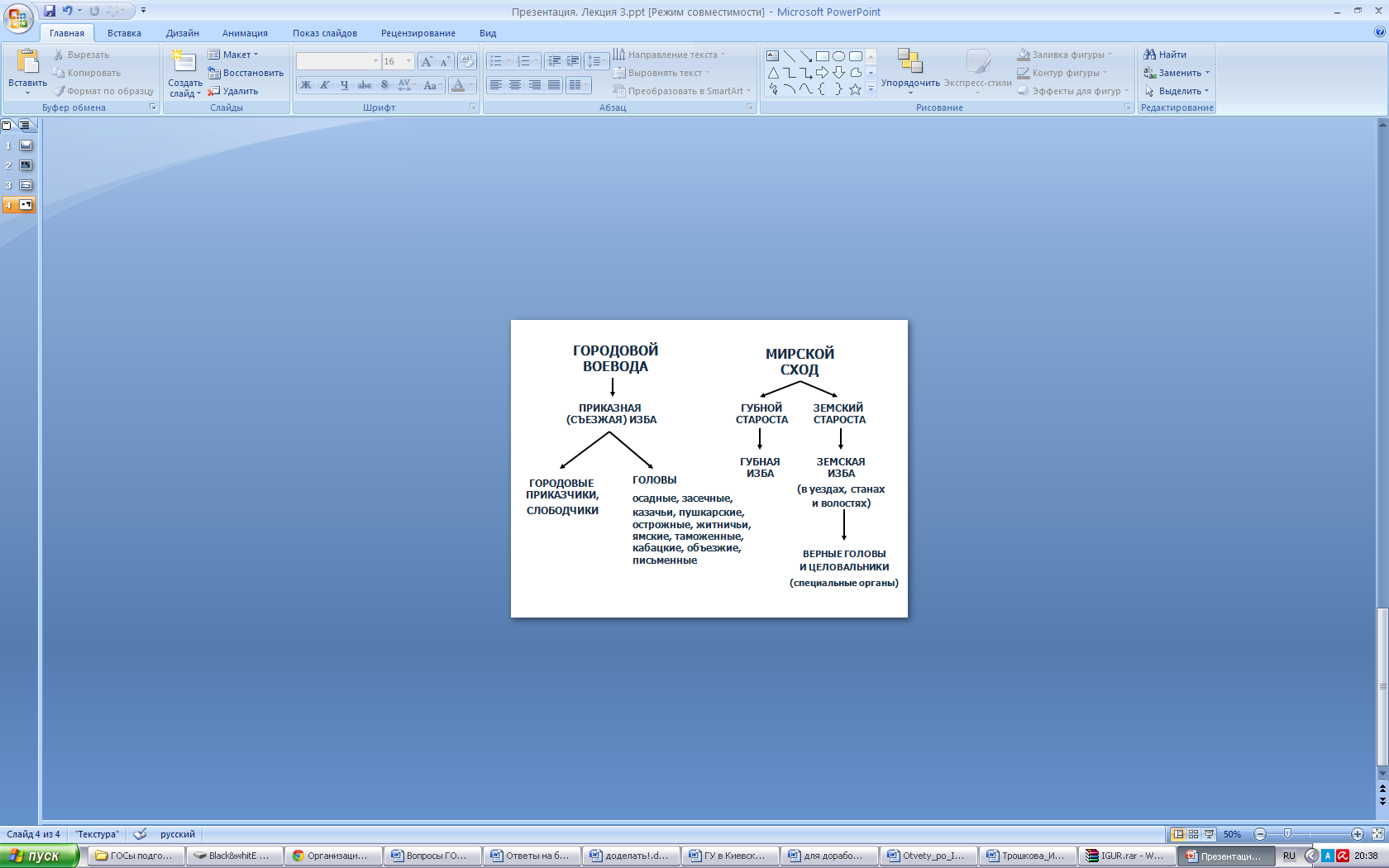

Своеобразие Ростово-Суздальского (позднее Владимиро-Суздальского) княжества состоит в том, что в нем сложилась исключительно сильная княжеская власть. Расположенное на северо-востоке Руси, оно позже стало центром объединения русских земель. В период феодальной раздробленности (после 30-х гг. ХП в.) выступало в качестве конкурента Киева. Первые князья (Юрий Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое гнездо) сумели сформировать крупный домен, из которого обеспечивали землей служилых бояр и дворян, создав для себя прочную социальную опору в их лице. В отличие от других регионов фактически вся его территория стала княжеским доменом. Власть в княжестве принадлежала князю, имевшему титул великого. Существовавшие органы власти и управления были аналогичны системам органов раннефеодальных монархий: княжеский совет, вече, феодальные съезды, наместники и волостели. Действовала дворцово-вотчинная система управления. Владимирские князья земли раздавали в условное (поместное) владение служилому дворянству из числа младшей дружины. Укрепляющееся дворянство несло всю гос. службу: в управлении дворцом (отсюда – дворянин), в войсках, судопроизводстве, внешних сношениях и т.д. Опора на дворян и горожан усиливали социальную базу власти князей – Всеволод Большое Гнездо впервые получил титул великого князя. Князь работал по договору. Урожаи были низкие (почва, климат), поэтому фискальные проблемы могла обеспечить сильная военно-административная власть великих князей. Дворцово-вотчинная система управления Владимиро-Суздальского княжества фактически ничем не отличалась от предшествующей в Киевском государстве. Жалования от великого князя наместники и волостели не получали, а за свое управление брали с местного населения «корм» натурой. Такая система местного управления называлась «кормлением».

Иная ситуация сложилась в Галицко-Волынском княжестве. Княжеская власть в этом регионе появилась сравнительно поздно, при развитых феодальных отношениях. Политической особенностью княжества были сильные позиции боярства. Княжеский домен значительно уступал боярскому землевладению. Формально высшие исполнительные, законодательные и судебные полномочия принадлежали князю, однако бояре, опираясь на экономическую и военную мощь, могли не признавать княжеских решений. Верховная судебная власть князей в случае разногласий переходила Совету бояр, который созывался по инициативе боярства и возглавлялся епископом. В чрезвычайных условиях собирали вече.

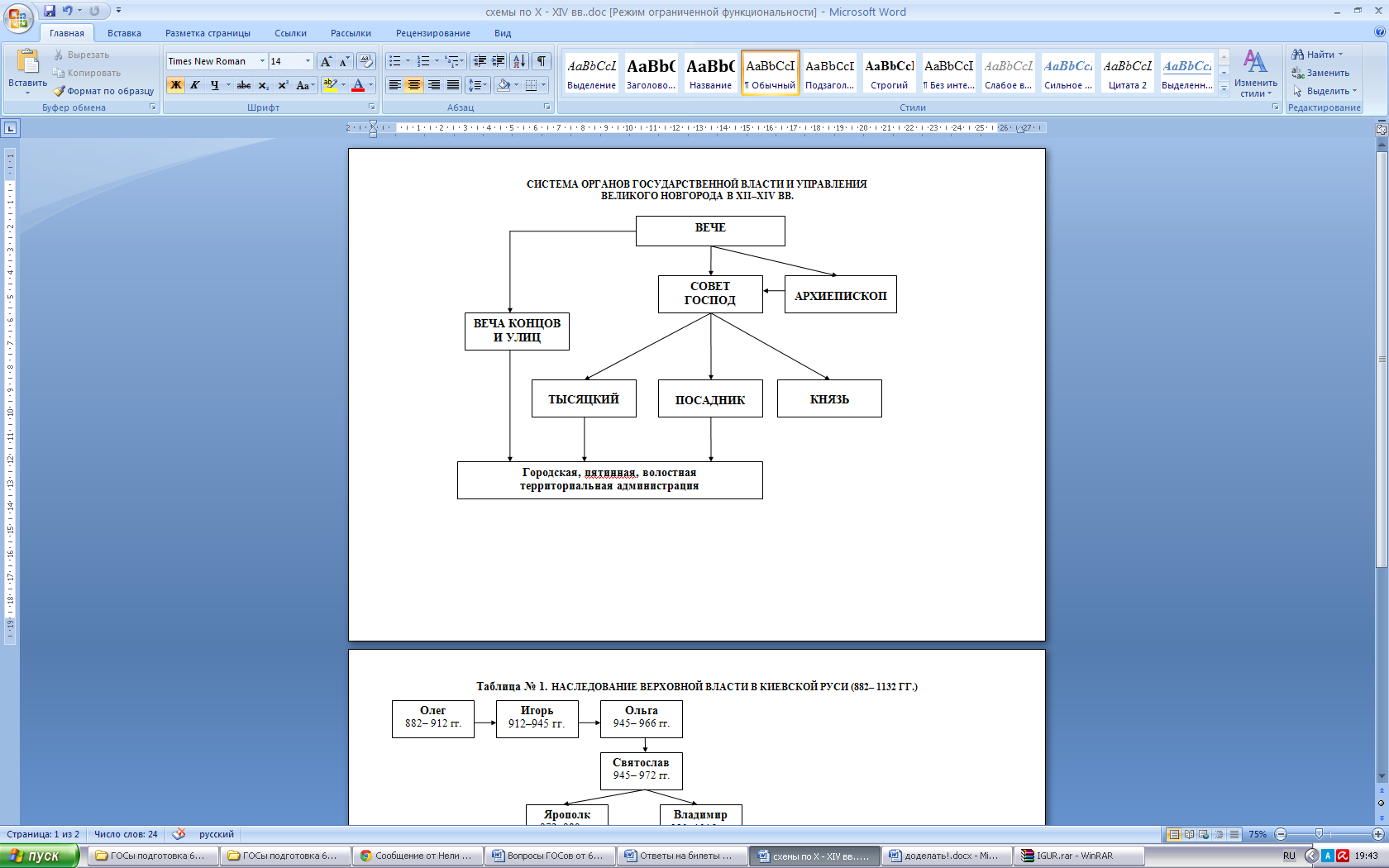

Новгородская феодальная республика. Основное ядро новгородской территории разделялось на пять земель, называвшихся пятинами и приписанных к городским «концам». Центрами пятины были города, именовавшимися пригородами Новгорода. В эти города направлялись новгородские наместники; были там и собственные вечевые собрания, и выборные должностные лица. Пятины состояли из волостей, управлявшихся новгородскими «мужами», волости – из погостов. В отличие от других русских земель в Новгороде сложился строй боярской республики. Высшим органом власти считалось вече – народное собрание всех взрослых свободных жителей города, рассматривавшее важнейшие вопросы внутренней и внешней политики, приглашавшее князей и избиравшее главных должностных лиц. – высший орган вече, который осуществлял всю власть. Основная обязанность князя – распределение дани, военные походы. Реальной властью обладал совет господ (или оспод, »300-350 чел.) – это наиболее богатая часть знати, все должностные лица, почетные посадники, кончанские старосты, заместители князя и некоторые бояре. Главная их задача – подготовка проектов решений веча, совет фактически определял внутреннюю и внешнюю политику. Господу возглавлял архиепископ (до 1165г. – владыка), следил за деятельностью Веча (решение требовало согласия, духовного благословения), являлся хранителем гос. казны, эталонов мер, весов, скреплял печатью договора с иностранными государствами. Его двор был официальным правительственным центром, где хранился гос. архив. У него был собственный штат чиновников и плок (крупное воинское подразделение).

Посадник – впервые был избран в 1136г. вече (до этого назначался великим Киевским князем). Это высшее должностное лицо государства, избирался на неопределенное время из бояр и мог переизбираться. Его функции: созывал и руководил работой Веча, исполнял его решения (исполнительные функции), осуществлял судебные функции вместе с князем, вопросы внутренней и внешней политики. Посаднику подчинялась вся городская администрация.

Тысяцкий – помощник посадника, отвечал за народное ополчение, за сбор налогов, контролировал торговлю и торг, суд, следил за правильностью использования мер и весов, поддерживал правопорядок. У посадника и тысяцкого существовал штат чиновников – приставы, бичи, подвойские, половники, изветники (выполняли разные административные и судебные функции, объявляли решение Веча, вызывали суд, производили обыски, фиксировали преступления).

Князь – занимал особое место в административной структуре, его призывало на престол Вече. Князь был военачальником, организатором походов, подчинялся посаднику (вместе с ним вел судопроизводство) и тысяцкому. Практически не имел никаких прав (с князем заключался особый договор, по которому он не мог объявлять войну, лишался права приобретать землю, не вмешивался в процесс избрания должностных лиц, мог уволить должностное лицо только с согласия Веча или по решению суда (признание Веча высшим судебным органом). В отличие от других русских земель князь в Новгороде не был верховным правителем. Он выполнял функции главнокомандующего и организатора защиты Новгородской земли, вместе с посадником отправлял правосудие (но только в черте города).