- •Вопросы гоСов-2014.

- •1. Администрация муниципального образования как орган власти и управления: структура, функции, проблемы деятельности.

- •Представительный орган муниципального образования,

- •Глава муниципального образования,

- •Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования),

- •Планирование работы местной администрации

- •2. Система сдержек и противовесов как средство реализации принципа разделения властей

- •3. Организация взаимодействия представительного и исполнительного органов муниципального образования.

- •4. Приоритеты современной государственной социальной политики и проблемы их реализации.

- •1. Демографическая политика и политика народосбережения

- •2. Развитие здравоохранения

- •3. Развитие физической культуры и спорта

- •4. Развитие образования

- •5. Развитие культуры и средств массовой информации

- •6. Развитие рынка труда

- •7. Повышение доступности жилья

- •8. Развитие социальных институтов и социальная политика

- •9. Молодежная политика

- •10. Развитие пенсионной системы

- •11. Экологическая безопасность экономики и экология человека

- •5. Способы решения национально-территориальных проблем при разных формах государственного устройства.

- •Федерации

- •Унитарные

- •6. Роль местного самоуправления в системе публичной власти: специфика целей, функций, компетенция.

- •7. Виды и формы контроля в государственном управлении.

- •8. Современные проблемы дебюрократизации государственного управления и пути их решения.

- •9. Представительный орган местного самоуправления: структура, функции, организация деятельности.

- •10. Управление по результатам в государственных и муниципальных организациях: основные элементы и проблемы внедрения.

- •11. Законодательство об ограничениях и запретах для государственных служащих за рубежом и в России: сходства и различия.

- •12. Система органов государственной власти субъекта рф (Челябинская область) и ее специфика в отдельных субъектах рф.

- •13. Территориальная организация местного самоуправления в субъектах рф: опыт и перспективы.

- •14. Реформирование и развитие системы государственной службы в рф: опыт и перспективы.

- •15. Организация документационного обеспечения государственного управления.

- •16. Система государственной гражданской службы.

- •17. Организация работы с кадровым резервом в органах государственного и муниципального управления.

- •1. Формирование кадрового состава гражданской службы в государственном органе обеспечивается на основе следующих принципов:

- •2. Приоритетными направлениями формирования кадрового состава гражданской службы являются:

- •6. Включение в кадровый резерв государственного органа производится:

- •18. Проблемы парламентаризма в мире и в России.

- •1. Группа на примере Швейцарии.

- •2 Группа на примере Итальянской республики и Федеративной республики Германии. Италия

- •19. Виды ответственности в государственном управлении.

- •Глава 10. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью

- •20. Характерные черты и особенности англосаксонской модели местного самоуправления, практика ее реализации.

- •21. Устав муниципального образования как основа системы муниципальных правовых актов. Порядок принятия и основные положения.

- •22. Особенности французской модели местного самоуправления.

- •23. Организация муниципальной службы в рф: принципы, содержание, специфика, перспективы.

- •24. Аттестация государственных служащих: цели и порядок проведения.

- •25. Использование зарубежного опыта государственного и муниципального управления в рф: основные проблемы.

- •26. Организация принятия решений в исполнительных органах государственной власти.

- •Рациональное решение: основные подходы

- •27. Основные формы взаимодействия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов рф.

- •28. Организация планирования работы администрации муниципального образования.

- •Личный план работы государственного, муниципального служащего

- •29. Основные направления государственной антикоррупционной политики в России и проблемы ее реализации.

- •30. Взаимодействие Федерального Собрания рф и Администрации Президента рф.

- •Статья 111

- •Статья 117

- •Управления: цели, функции, основные направления повышения эффективности.

- •32. Организационная культура государственного органа или учреждения: формирования и развитие, функции, уровни и основные элементы.

- •33. Взаимодействие представительных (законодательных) и исполнительных органов государственной власти субъекта рф.

- •34. Стратегия социально-экономического развития субъекта рф и муниципального образования.

- •35. Виды социальных интересов, формы их представительства в государственном управлении современной России.

- •36. Федеративное государство: общие принципы, типы федераций, специфика России.

- •37. Государственное управление в условиях финансово-экономического кризиса.

- •38. Причины и условия возникновения неформальных организаций в государственном управлении.

- •39. Конституционный контроль в России.

- •40. Государственная и муниципальная социальная политика: понятие, основные направления, разграничение полномочий.

- •1. Демографическая политика и политика народосбережения

- •2. Развитие здравоохранения

- •3. Развитие физической культуры и спорта

- •4. Развитие образования

- •5. Развитие культуры и средств массовой информации

- •6. Развитие рынка труда

- •7. Повышение доступности жилья

- •8. Развитие социальных институтов и социальная политика

- •9. Молодежная политика

- •10. Развитие пенсионной системы

- •11. Экологическая безопасность экономики и экология человека

- •41. Организация стимулирования профессиональной деятельности государственного и муниципального служащего.

- •42. Трансформация формы правления в современной России: этапы, перспективы.

- •43. Государственные и муниципальные социально-экономические программы.

- •1. Понятие и виды целевых программ

- •44. Методы государственного и муниципального управления: российская практика их использования.

- •45. Президент рф и Президент сша: сравнительный анализ статуса и роли в государственном управлении.

- •46. Муниципальная собственность: состав, механизм управления.

- •Бюджетный кодекс рф, Статья 42. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

- •47. Бюджет муниципального образования: порядок принятия и проблемы формирования.

- •48. Типы государственных и муниципальных учреждений, их правовое положение и статус.

- •Сравнительная таблица типов государственных (муниципальных) учреждений

- •49. Организация исполнения решений органов государственной власти.

- •50. Американский и российский федерализм: сравнительный анализ.

- •51. Организация государственного управления земельными ресурсами.

- •52. Федеративное устройство рф: опыт и тенденции

- •53. Приватизация государственного имущества: цели, правовые основы, практика осуществления.

- •54. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления.

- •55. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов рф

- •56. Государственная политика в сфере обороны: проблемы и перспективы.

- •57. Приоритеты государственной экономической политики.

- •58. Налоговая политика и налоговая система рф.

- •Управление налоговой системой

- •59. Государственная и муниципальная жилищная политика рф: принципы, реализация, перспективы.

- •60. Деятельность органов местного самоуправления в сфере управления земельными ресурсами.

- •61. Конституционная реформа в России в постсоветский период.

- •62. Деятельность органов государственной власти субъекта Федерации в сфере обеспечения занятости населения.

- •63. Взаимодействие Федерального Собрания рф и Правительства рф.

- •64. Влияние избирательной системы на структуру и состав органов государственной власти.

- •65. Судебная система в России.

- •66. Организация управления экономикой субъекта рф.

- •2. Система государственной службы.

- •3. Совокупность реализуемых государственными органами функций, используемые средства для осуществления этих функций.

- •4. Система прямых и обратных связей между субъектами и объектами управления, необходимый документооборот.

- •67. Организация государственного управления в русских княжествах

- •68. Влияние реформ государственного управления XV-XVI веков на формирование российской государственности.

- •69. Реформирование государственного управления в царствование Петра I и Екатерины II: содержание, значение.

- •70. Изменения в системе государственного и общественного управления России во второй половине XIX века.

- •71. Становление советской системы государственного управления (1917 – конец 1920-х годов).

- •72. Развитие системы государственного управления ссср в конце 1920-1930-х годов.

- •73. Изменения в государственном управлении в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.)

- •74. Эволюция системы государственного управления ссср во второй половине 1960-х – начале 1980-х годов: причины и проявления кризиса управляемости.

- •75. Изменения в системе государственного управления ссср в период «Перестройки» (1985-1991 года).

46. Муниципальная собственность: состав, механизм управления.

Законодательство:

Конституция РФ, статья 9 часть 2.

Гражданский кодекс - Статья 215. Право муниципальной собственности

Земельный кодекс - Статья 19. Муниципальная собственность на землю.

131-ФЗ от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Статья 50. Муниципальное имущество

Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "О приватизации государственного и муниципального имущества"

Бюджетный кодекс рф, Статья 42. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Закон Челябинской области «О порядке управления государственной собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области» (Принят Постановлением Законодательного собрания Челябинской области От 18 декабря 2003 г. N 1124)

В соответствии с частью 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.

Муниципальная собственность - все имущество, находящееся в собственности муниципального образования.

С убъекты

права муниципальной собственности –

муниципальные образования. Управление

муниципальной собственностью

осуществляется органами: 1)

представительными

(выборными органами); 2)

органами

местного самоуправления; 3)

муниципальными

предприятиями и учреждениями, за

которыми закреплена муниципальная

собственность на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления.

убъекты

права муниципальной собственности –

муниципальные образования. Управление

муниципальной собственностью

осуществляется органами: 1)

представительными

(выборными органами); 2)

органами

местного самоуправления; 3)

муниципальными

предприятиями и учреждениями, за

которыми закреплена муниципальная

собственность на праве хозяйственного

ведения или оперативного управления.

Объекты права муниципальной собственности – средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки и другие финансово-кредитные организации, муниципальные жилищный фонд и нежилые помещения, муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры и т. д.

Особенности муниципального имущества.

1. Муниципальное имущество делится на две части: одна часть закреплена за муниципальными предприятиями и учреждениями на праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления, вторая – составляет казну муниципального образования, включающую в себя средства местного бюджета и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями.

2. Ряд объектов является исключительно муниципальной собственностью, т. е. объекты изъяты из гражданского товарооборота (муниципальные учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта).

3. Объекты муниципальной собственности предназначены для решения вопросов местного значения: для удовлетворения жилищно-коммунальных, социально-культурных потребностей населения данной территории (целевой характер).

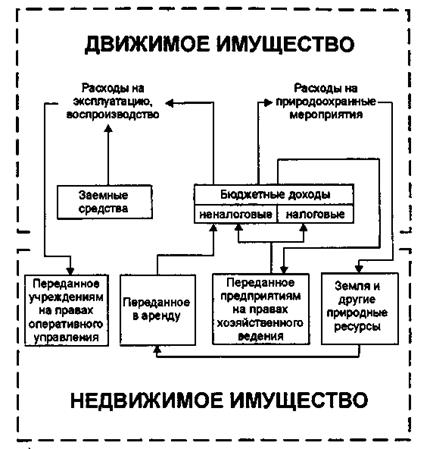

Важное значение имеет форма использования муниципальной собственности (имущества). Можно выделить три основные формы – имущество, находящееся в муниципальной казне, переданное в аренду и переданное на правах хозяйственного ведения, оперативного управления и безвозмездного пользования.

В ходе реформ, проводимых в последнее десятилетие, наибольшим преобразованиям подвергся институт собственности. При этом реформированию муниципальной собственности придавалось второстепенное, по сравнению с федеральной и региональной собственностью, значение. Со стороны федерального центра не обеспечен в достаточной степени правовой механизм ее воспроизводства и формирования.

В ходе правовой реформы понятие «муниципальная собственность» неоднократно уточнялось и конкретизировалось, однако целый ряд его жизненно важных для деятельности местного самоуправления институциональных понятий полностью не раскрыт.

Не определены формы государственной поддержки негосударственной муниципальной собственности на федеральном и региональном уровнях.

В своей основной массе муниципальное имущество представляет объекты жилищно-коммунального хозяйства, традиционно убыточные, а также морально и физически изношенные.

Многие из приносящих доход муниципальных имущественных объектов к настоящему времени приватизированы.

Дотационность муниципальной собственности определяет экономическую зависимость местных органов от региональных и федеральных уровней власти.

Основными способами формирования муниципального имущества являются:

1. Передача объектов государственной собственности в собственность муниципального образования в порядке разграничения государственной собственности в Российской Федерации на федеральную и субъектную государственную собственность, а также муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством. Передаче в собственность муниципального образования подлежат объекты, необходимые для решения вопросов местного значения. Механизм передачи и порядок внесения в реестр муниципальной собственности определяются представительным органом с учетом особенностей правового режима соответствующих объектов. При возникновении спора о принадлежности объектов, переданных ранее из государственной собственности, отмена акта местного самоуправления о включении соответствующих объектов в реестр муниципальной собственности возможна лишь в судебном порядке.

2. Формирование имущества муниципальной собственности в результате коммерческой и некоммерческой деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Существующее, создаваемое и приобретенное имущество, полученная прибыль, иные объекты, находящиеся в хозяйственном ведении предприятий, являются одновременно объектами муниципальной собственности. Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (паям, долям), в том числе между работниками предприятия. Имущество муниципальных учреждений, закрепленное за ними на праве оперативного управления, вновь создаваемое имущество, возможные доходы от разрешенной им предпринимательской деятельности, иные объекты, поступающие в их оперативное управление, становятся одновременно объектами муниципальной собственности. Представительный орган или глава администрации могут устанавливать дополнительные правила, связанные с обеспечением большей самостоятельности учреждениям при осуществлении ими права оперативного управления отдельными объектами муниципальной собственности, в особенности вновь приобретенными самими учреждениями.

3. Приобретение имущества по сделкам и по иным основаниям, предусмотренным законодательством. Имущество муниципальной собственности может быть приобретено на основании договоров купли-продажи, дарения, иных сделок об отчуждении этого имущества. В соответствии с действующим законодательством право муниципальной собственности может возникнуть также на имущество при самовольной постройке в черте муниципального образования, существовании на территории МС бесхозных объектов, в силу приобретательской давности и по другим основаниям. Бесхозные недвижимые объекты принимаются на учет муниципальным учреждением технической инвентаризации на основании распоряжения главы администрации и вносятся комитетом по управлению имуществом в реестр муниципальной собственности. По истечении года со дня постановки бесхозного недвижимого объекта на учет администрация МО может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на него. При отказе в иске этот объект может быть приобретен в муниципальную собственность в силу приобретательской давности. На этом же основании в муниципальную собственность могут перейти и движимые бесхозные объекты.

Следует отметить, что хозяйственные отношения органов местного самоуправления с предприятиями, учреждениями, организациями, не находящимися в составе муниципальной собственности, строятся на договорной основе.

Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий вправе:

а) координировать участие предприятий и организаций в комплексном социально-экономическом развитии муниципального образования;

б) объединять на добровольной основе средства предприятий, организаций, граждан и местного бюджета для финансирования строительства, ремонта и содержания объектов производственной и социальной инфраструктуры;

в) привлекать в установленном законодательством порядке предприятия и организации к строительству и содержанию местных дорог, объектов природоохранного и другого назначения.

Развитие рыночных отношений, острая нехватка средств для развития муниципальных образований заставляет власти на местах заниматься поисками дополнительных источников пополнения бюджета, более эффективно использовать муниципальную собственность, особенно земельные ресурсы.

Рассматривая муниципальное имущество как комплекс, в нем можно выделить движимое и недвижимое имущество, связанные между собой финансовыми потоками.

В структуре муниципальной собственности можно выделить следующие составляющие:

муниципальное имущество, находящееся в муниципальной казне;

муниципальное имущество, находящееся в муниципальной казне и передаваемое в аренду;

муниципальное имущество, переданное на правах хозяйственного ведения, оперативного управления, безвозмездного пользования.

Подобное деление позволяет систематизировать затраты на воспроизводство, дотации и т.п., а также имущественные доходы.

Снижение бюджетных затрат на содержание недвижимости, используемой в социальной сфере, может быть достигнуто за счет увеличения объемов платных услуг, оказываемых в сфере здравоохранения, образования и культуры, что дает возможность перевести муниципальные учреждения на частичную самоокупаемость.

В настоящее время коллективная собственность в виде имущества, переданного муниципальным унитарным предприятиям на правах хозяйственного ведения, сохраняется в ограниченном количестве и имеет тенденцию к сокращению. В то же время более половины промышленного производства осуществляется на предприятиях смешанной формы собственности. Для муниципальных предприятий характерен низкий уровень использования переданного им имущества, незначительное обновление основных фондов. При комплексном подходе к таким предприятиям со стороны местной администрации возможно значительное повышение их эффективности, что дает за счет отчислений от прибыли дополнительные доходы в муниципальный бюджет. Действенным механизмом для этого является разработка и реализация краткосрочных организационно-хозяйственных программ реструктуризации унитарных предприятий, включающих формирование рациональной структуры их активов. Кроме бюджетных источников для этих целей могут быть привлечены средства от продажи выводимых активов и кредиты под залог муниципального имущества.

Средства местного бюджета, земля, жилищный фонд, являясь объектами муниципальной собственности, требуют в силу своей специфики совершенно различных субъектов управления – финансового, жилищного, земельного комитетов (управлений, отделов и т.д.).

В сфере использования собственности муниципального образования должна сочетаться максимально свободная конкуренция между ее пользователями с адекватной организацией, регламентацией и контролем со стороны местных органов власти.

Управление муниципальной собственностью должно строиться в соответствии с сутью рыночных отношений и условиями рынка. В отношении ряда объектов своей собственности муниципальное образование может являться на рынке монополистом. Так, если местные органы самоуправления, действуя от лица своего муниципального образования, не приватизировали инженерные сети и коммуникации, монополизм в этой области обеспечен. То же самое можно сказать и о других системах жизнеобеспечения.

Использование муниципальной земли как источника муниципального дохода подразумевает сдачу отдельных участков в аренду. В этом случае имеется полный комплекс рыночных отношений, конъюнктурной зависимости и т.д. То же самое можно сказать и о другом виде имущества, находящемся в муниципальной казне и передаваемом в аренду – нежилых помещениях офисного, производственного, торгового, складского и другого назначения. В то же время средства местного бюджета, по определению относящиеся к муниципальной собственности и являющиеся движимым имуществом, ни в коей мере не могут участвовать в рыночных отношениях. Их формирование, расходование определяется бюджетным законодательством, в частности Бюджетным кодексом Российской Федерации, являющимся законом первоочередного действия.

Для управления муниципальной собственностью наиболее приемлемыми являются линейные и функциональные организационные структуры, в которых управляющее воздействие направлено сверху вниз. Управление муниципальной собственностью входит в хозяйственные полномочия главы муниципального образования. Он может возложить эти функции на одного из своих заместителей.

Непосредственную работу в этой области могут осуществлять как специальные органы управления местной администрации (управления, комитеты, отделы и т.д.), так и ее внутренние структурные подразделения (роль их будет заключаться в основном в юридическом, организационно-техническом и хозяйственном обслуживании деятельности руководящих должностных лиц местной администрации в этой области). Следует отметить, что в традиционной структуре аппарата местной администрации, включающей организационный, общий, юридический отделы и т.д., подразделения, занимающиеся вопросами муниципального имущества, как правило, не присутствуют.

О рганы

местного самоуправления должны

способствовать встраиванию рыночных

отношений в сферу муниципальной

собственности, приспосабливая рынок

к своим экономическим и социальным

интересам.

рганы

местного самоуправления должны

способствовать встраиванию рыночных

отношений в сферу муниципальной

собственности, приспосабливая рынок

к своим экономическим и социальным

интересам.

Зачисление платы за пользование муниципальным жилым фондом непосредственно в местный бюджет (изменение финансовых потоков) дает возможность снизить существующую в настоящее время убыточность эксплуатации жилищного фонда. Необходимо довести до конца разграничение бывшей государственной собственности по всем трем уровням власти с определением полномочий по ее эксплуатации и воспроизводству. Совершенствование управления муниципальной собственностью должно сопровождаться развитием существующих в настоящее время первичных и вторичных рынков недвижимости.

Следует отметить, что до настоящего времени экономической наукой и практикой не найдено решения проблемы оптимального сочетания рыночной свободы и государственного регулирования. Существующие методы финансирования социальной сферы не дают стимулов к улучшению работы, а организация в них системы платных услуг фактически ухудшает качество предоставляемых бесплатных социальных услуг. На современном этапе социально-экономического развития не может быть объектом рыночных отношений муниципальный жилищный фонд, являющийся убыточным и выполняющий социальные функции.

Важной составляющей имущественного комплекса муниципального образования, определяющей его функционирование, является инфраструктура, в первую очередь инженерная. Хроническое недофинансирование обусловило целый ряд проблем в сфере ее эксплуатации и воспроизводства. Например, при переходе прав собственности (приватизации) договор купли-продажи может обязать покупателя провести соответствующие работы. Аналогично могут обременяться и договоры аренды, например, целевыми отчислениями на развитие инженерной инфраструктуры. На арендаторов может быть возложена часть общих эксплуатационных расходов. Инвесторы, вкладывающие средства на территории муниципальных образований, могут привлекаться к строительству головных инженерных сооружений. Для муниципального образования, входящего в городскую агломерацию или представляющего собой крупный город, системы жизнеобеспечения представляют собой, как правило, единые сети, имеющие общую техническую базу и управление. В сельских муниципальных образованиях инженерная инфраструктура, за исключением электроснабжения и газоснабжения, носит, как правило, локальный характер, а такие ее элементы, как теплоснабжение, канализация и ряд других, могут в некоторой части жилищного фонда отсутствовать вообще.

Функционирование инженерной инфраструктуры обеспечивается инженерным обслуживанием муниципального образования. К нему можно отнести также санитарную уборку и очистку территорий, строительство новых, эксплуатацию и ремонт уже существующих дорожных покрытий.

Традиционное хроническое недофинансирование (вследствие бюджетного дефицита) эксплуатации, капитального и текущего ремонта, технического развития систем жизнеобеспечения муниципальных образований привело к возникновению целого ряда острых проблем в сфере их инженерного обслуживания, а в зимний период иногда и к катастрофическим последствиям. Если поставки энергоносителей зависят, как правило, от предприятий федерального и регионального уровней, то содержание сетей практически целиком находится в ведении органов местного самоуправления. Увеличение инвестиций в содержание и развитие инженерной инфраструктуры, являющейся собственностью муниципального образования, должно стать основной задачей по соблюдению его интересов как собственника в этой сфере.

В соответствии с принятой в настоящее время классификацией, к социальной инфраструктуре муниципального образования следует отнести совокупность объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения данного территориального сообщества, городского или сельского поселения. В широком понимании в нее входят кроме инженерной инфраструктуры непроизводственные здания и сооружения, жилищные комплексы, средства связи, объекты здравоохранения, образования и культуры. Эти объекты в то же время частично выполняют и функции средств производства.

Наряду с этим существует понятие «социального комплекса или социально-культурной сферы города» или иного муниципального образования. В нее включаются объекты таких отраслей, как народное образование, здравоохранение и культура. Имущество муниципального образования, переданное учреждениям этих отраслей на праве оперативного управления, представляет собой нежилые помещения, в которых располагаются школы, больницы, детские сады, поликлиники и т.д. В связи с тем, что предоставляемые социальные услуги в подавляющем большинстве являются бесплатными, а сами учреждения финансируются из местных бюджетов, занятые ими нежилые помещения и используемое в работе оборудование исключены из рыночных отношений и коммерческого использования.

В то же время имущественные интересы муниципальных образований требуют снижения финансирования из местного бюджета содержания и воспроизводства такой недвижимости. Одним из основных направлений в этой области является перевод социальных учреждений на частичную самоокупаемость и соответственно самостоятельную оплату части затрат по эксплуатации и ремонту помещений. Для этого необходимо планомерное увеличение объемов платных социальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями в сфере здравоохранения, образования и культуры.

В настоящее время для многих муниципальных унитарных предприятий характерен низкий уровень использования переданного им на правах хозяйственного ведения муниципального имущества. На них ниже, чем в частном секторе, производительность труда, хуже качество выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Из других недостатков можно отметить плохую управляемость и устаревшее оборудование. Не являясь собственниками имущества, муниципальные унитарные предприятия в то же время наделены значительными полномочиями в области его использования, что иногда ведет к злоупотреблениям со стороны руководства. Это связано с правовым статусом унитарных предприятий. Полномочия муниципальных структур, призванных осуществлять управление переданным имуществом, не включают в себя действенные механизмы контроля за его использованием.

Юридические и правовые нормы, принятые на федеральном уровне и призванные определять деятельность унитарных предприятий и их взаимодействие с собственниками имущества, нельзя признать удовлетворительными. Договорные отношения между местной администрацией и муниципальными унитарными предприятиями должны определять эффективное и рациональное использование имущества, самоокупаемость и самофинансирование. Отчисления от прибыли таких предприятий должны пополнять местные бюджеты. В то же время собственник имущества в лице местной администрации обязан обеспечивать унитарные предприятия муниципальными заказами, гарантиями под получаемые кредиты и т.д. Со стороны местной администрации необходим комплексный к ним подход. В первую очередь, это совершенствование организационно-распорядительного управления, как не требующего инвестиций. Регулярные плановые аудиторские проверки предприятий дают возможность организовать контроль за их деятельностью. Необходим также постоянный контроль за использованием предприятиями нежилых помещений с целью пресечения незаконной сдачи в аренду муниципальной собственности. Зачастую такая аренда оформляется договорами о совместной деятельности. Наибольший эффект по улучшению деятельности муниципальных унитарных предприятий дает их реструктуризация.

Значительную роль в управлении муниципальной собственностью играет использование местных ресурсов. Естественно, что добыча нефти, газа, других полезных ископаемых, как правило, производится не в рамках хозяйства муниципального образования. В то же время лесозаготовки и переработка древесины, добыча торфа, лов пресноводной рыбы могут осуществляться и осуществляются местными сообществами.

Муниципальные земли, являющиеся важнейшей и основной частью муниципальных ресурсов, имели наиболее разработанную правовую основу для рационального использования. Земля как налогооблагаемый объект наиболее легко контролируется и дает практически полную собираемость налогов, являясь источником поступления денежных средств в доходную часть местных бюджетов.

В организационной структуре управления земельными ресурсами страны к компетенции органов местного самоуправления в области земельных отношений относятся вопросы, связанные с совершенствованием ведения земельного кадастра, выделением ассигнований на его ведение, а также утверждением ежегодного отчета об использовании земель.

Земельным законодательством установлен порядок перехода государственных земель в муниципальные и обратно. Первоначально все земли в границах Российской Федерации являлись государственной собственностью России. Их передача в муниципальную собственность оформлялась соответствующим правовым актом. Субъектами права муниципальной собственности на земельные участки являются район, город и входящие в них административные единицы. При этом объектами земельной собственности района являются земельные участки, находящиеся за пределами черты городов и других населенных пунктов, занятые объектами органов власти района и его имущественными объектами, за исключением участков, переданных в государственную собственность.

Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, производится органами местного самоуправления на общих основаниях (продажа, передача в аренду и т.д.). В настоящее время из общей площади земельного фонда Российской Федерации более 1 млрд. га приходится на федеральные земли, 60 млн га – на земли субъектов Российской Федерации и около 100 млн га – на муниципальные земли. Из последних 24 млн га находится в пределах черты городов, поселков и сельских поселений. Земельные участки за их чертой переданы в ведение органов местного самоуправления для сенокошения, жилищного строительства и т.д. Следует отметить, что по лесному законодательству приватизация лесного фонда запрещена.

Управление муниципальной собственностью как изменяющейся, сложной, динамичной многоуровневой системой должно постоянно эволюционировать в сторону совершенствования и оптимизации. При этом большое значение имеет определение оптимальных форм и методов управления, особенно в области эксплуатации, воспроизводства, повышения доходности, наиболее полного удовлетворения требований жителей муниципальных образований. В свою очередь, в системе управления муниципальной собственностью можно выделить управляемую, управляющую, целевую и обеспечивающую подсистемы.

Формирование муниципальной собственности должно идти по пути ее реального превращения в известной степени в коллективную и корпоративную собственность сообщества граждан муниципального образования. В настоящее время она фактически не отделена от государства. Для этого необходимо в перспективе создать достаточные материальные ресурсы, в первую очередь финансовые, для ее воспроизводства на собственной основе. Решение этих задач возможно на принципах корпоратизма, использовании корпоративного метода хозяйствования, о чем пойдет речь далее.

Активное формирование муниципальной собственности является важной составляющей укрепления финансово-экономической базы местного самоуправления. Инвестиционная политика местных органов управления в этом направлении должна быть направлена на привлечение доходов населения и развитие малого и среднего бизнеса за счет создания благоприятных условий для предпринимательства. При этом конечной целью должно быть обеспечение населения продуктами питания и товарами народного потребления, оказание ему различных услуг. В отраслевом разрезе необходимо увеличение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, социальную сферу. Местные власти должны создавать условия для вкладывания средств населения в индивидуальное жилищное строительство.

Говоря о таких имущественных интересах муниципального образования, как повышение доходов от имущества, воспроизводство недвижимости, увеличение ее стоимости, можно выделить следующие направления деятельности местных органов в этой области: увеличение дивидендов от акций, долей и паев за счет повышения эффективности работы предприятий и хозяйственных обществ, повышение доходности и рост экономического оборота недвижимости, повышение эффективности использования бюджетных средств и привлечение внебюджетных источников (средств инвесторов, спонсоров и арендаторов) для ее простого и расширенного воспроизводства. Для спонсоров (благотворителей) необходима разработка поощрительных мер морального характера – учреждение почетных званий, памятных знаков и т.п., с использованием для этого обширной практики, имевшейся до 1917 года.

При планировании развития муниципального сектора экономики необходимо четко выделять имущество, находящееся в муниципальной собственности. При этом основное внимание должно уделяться увеличению доходов от него, учитываемых в составе местного бюджета (дивиденды, арендные платежи, услуги, продажа (приватизация), отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий). Аналогично необходимо выделять затраты на поддержание муниципальной собственности, находящейся в жилищно-коммунальной и социальной сфере (на балансе бюджетных учреждений и организаций). Технология подготовки местных бюджетов должна включать в себя прогнозы и планы развития муниципальной собственности в части роста доходов от нее, сокращения эксплуатационных расходов и т.д.

В настоящее время также существует объективная необходимость более широкого внедрения таких прогрессивных и выгодных для муниципальных образований форм имущественных отношений, как передача объектов собственности на праве доверительного и оперативного управления, сдача их в финансовую аренду и с правом выкупа, вложение муниципального имущества в уставные капиталы хозяйственных обществ, использование в качестве залога для обеспечения муниципальных обязательств, включая выпуск ценных бумаг.

Для превращения муниципальной собственности в действительно эффективную основу местного управления необходимо развитие активности жителей территориальных сообществ, осознание ими своих полномочий в рамках муниципального образования, усиление роли общественных объединений и органов управления в области создания муниципальной собственности, распоряжения и пользования ею.