- •1. Понятие хроматографии. Основные цели и задачи.

- •2. Классификация хроматографических методов.

- •3. Элюентная хроматография.

- •4. Вытеснительная хроматография.

- •5. Фронтальная хроматография.

- •6. Хроматограмма. Основные характеристики хроматографического пика.

- •7. Основные характеристики удерживания и разделения компонентов на хроматограмме.

- •8. Основные закономерности сорбциолнных процессов. Фактор емкости и коэффициент извлечения.

- •9. Основные факторы размывания хроматографического пика.

- •10. Теория теоретических тарелок. Расчет вэтт и количества теоретических тарелок по хроматограмме.

- •11. Оценка эффективности и селективности хроматографической колонки.

- •12. Степень разделения компонентов и ее связь с параметрами хроматографической колонки.

- •13. Уравнение Ван-Деемтера для насадочной колонки.

- •14. Уравнение Голея для капиллярной колонки.

- •15. Определение оптимального значения скорости подвижной фазы.

- •16. Влияние температуры на размывание хроматографического пика.

- •17. Разделение компонентов в изотермическом режиме и режиме программирования температуры.

- •18. Газовая хроматография. Общие понятия.

- •19. Общая схема газо-жидкостного хроматографа.

- •20. Хроматографические колонки применяемые в гжх.

- •21. Методика заполнения насадочной колонки для гжх.

- •22. Основные характеристики подвижной фазы.

- •23. Общие требования к устройствам ввода пробы в гжх

- •24. Ввод газообразных и твердых проб в гжх

- •Ввод пробы

- •25. Ввод жидких проб в гжх

- •26. Детекторы в гжх, основные требования.

- •27. Интегральные и дифференциальные детекторы.

- •28. Потоковые и концентрационные детекторы.

- •29. Характеристики детекторов (чувствительность, порог чувствительности).

- •30. Линейность, селективность детекторов.

- •31. Общее устройство и принципиальная электрическая схема катарометра.

- •32. Типы термочувствительных ячеек и элементов детектора по теплопроводности.

- •33. Детектор по плотности.

- •34. Пламенно-фотометрический детектор.

- •35. Вольт-амперная характеристика ионизационных детекторов.

- •36. Пламенно-ионизационный детектор.

- •37. Детектор электронного захвата.

- •39. Фотоионизационный детектор.

- •40. Газоадсорбционная хроматография. Силы взаимодействия сорбата и сорбента.

- •41. Классификация разделяемых веществ и сорбентов в газоадсорбционной хроматографии.

- •42. Газожидкостная хроматография. Требования к неподвижной фазе.

- •43. Классификация жидких фаз. Основные представители.

- •44. Классификация жидких фаз по величине относительной полярности.

- •45. Влияние количества жидкой фазы и толщины пленки на эффективность колонки.

- •46. Жидкостная хроматография. Общие положения.

- •48. Распределительная жидкостная хроматография.

- •49. Ионообменная, ионная, ион-парная хроматография.

- •52. Общие закономерности проведения тонкослойной хроматографии

- •53. Сверхкритическая флюидная хроматография.

- •54. Схема и принцип действия жидкостного хроматографа. Хроматографические колонки.

- •55. Рефрактометрические детекторы

- •56. Фотометрические детекторы.

- •57. Флуореметрические детекторы.

- •58. Электрохимические, кондуктометрические и вольтамперометрические детекторы.

- •59. Качественный анализ в хроматографии. Основные цели и задачи, методы.

- •I.2. Использование табличных данных о характеристиках удерживания

- •60. Идентификация компонентов с использованием индексов удерживания Ковача.

- •61. Количественный анализ в хроматографии. Параметры пика используемые для количественного анализа.

- •62. Методы триангуляции. Измерение количественных параметров пиков различного разрешения.

- •63. Метод абсолютной калибровки и внутреннего стандарта.

- •64. Методы нормирования площадей

- •65. Какие электрокинетические явления лежат в основе метода капиллярного электрофореза?

- •66. Общее устройство систем капиллярного электрофореза. Основные ограничения метода.

- •67. Какова эффективность разделения методом капиллярного электрофореза (число теоретических тарелок) и за счет какого фактора она в основном достигается?

- •68. В чем заключается явление стекинга и какова его физическая природа?

- •69. Каков физический смысл критической концентрации мицеллообразования (ккм)?

- •70. Каково строение мицеллы и ее собственного двойного электрического слоя (дэс)?

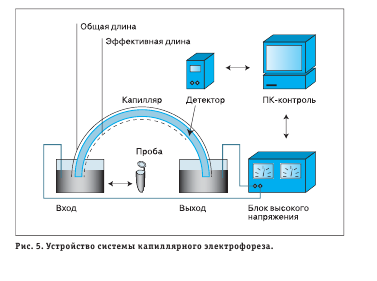

66. Общее устройство систем капиллярного электрофореза. Основные ограничения метода.

Капиллярный электрофорез (СЕ) - это физический метод анализа, основанный на миграции внутри капилляра заряженных аналитов, растворённых в растворе электролита, под влиянием постоянного электрического поля.

При анализе методом СЕ пробу небольшого объема вводят в кварцевый капилляр, заполненный электролитом. К капилляру прикладывают напряжение от 10 до 30кВ. Под действием электрического поля компоненты пробы начинают двигаться по капилляру с разной скоростью, зависящей от их структуры, заряда и молекулярной массы, и, соответственно, в разное время достигают детектора. Полученный и записанный сигнал представляет собой последовательность пиков, по которым, как и в хроматограмме, можно идентифицировать и количественно определить конкретное соединение.

СЕ обеспечивает очень высокую эффективность разделения, сравнимую с высокоэффективной жидкостной хроматографией. Поэтому метод нашел широкое применение как для выявления близких по строению веществ (белков, пептидов, аминокислот, витаминов, наркотиков, красителей, ионов металлов, анионов), так и для контроля качества, технологического контроля и идентификации лекарственных препаратов и пищевых продуктов.

СЕ является одним из основных инструментальных способов анализа таких фармацевтических средств, как апротинин, галантанин, левокабастин, соматропин, ропивакаин, эритропоэтин, иммуноглобулин и его фрагменты, а также многие другие. Системы капиллярного электрофореза весьма востребованы в работе фармацевтических аналитических лабораторий.

3.1. Общее устройство систем КЭ

Минимальный состав системы, реализующей метод капиллярного электрофо-

реза, должен включать следующие узлы: кварцевый капилляр, источник высокого

напряжения, устройство ввода пробы, детектор и систему сбора, обработки и вывода

информации (рис. 5).

Рис. 5. Устройство системы капиллярного электрофореза.

Из ограничений КЭ следует отметить невысокую, по сравнению с ВЭЖХ, концентрационную чувствительность и требование к анализируемым соединениям растворяться в воде и разбавленных водно-органических смесях. В то же время эти ограничения не являются непреодолимыми. Так, недостаточную чувствительность определения при использовании УФ-детектирования (из-за малой длины оптического пути, равного внутреннему диаметру капилляра) может скомпенсировать использование таких видов детектирования, как лазерно-индуцированное флуориметрическое или масс-спектрометрическое в сочетании с различными приемами on-line концентрирования пробы (т. н. стэкинг и свиппинг). А вариант неводного капиллярного электрофореза успешно позволяет разделять и анализировать сильно гидрофобные, нерастворимые в водных растворах компоненты пробы.

Метод капиллярного электрофореза сегодня с успехом применяется для анализа разнообразных веществ (неорганических и органических катионов и анионов, аминокислот, витаминов, наркотиков, красителей, белков и т. д.) и объектов (для контроля качества вод и напитков, технологического контроля производства, входного контроля сырья, анализа фармпрепаратов и пищевых продуктов, в криминалистике, медицине, биохимии и т. д.).