- •1. Понятие хроматографии. Основные цели и задачи.

- •2. Классификация хроматографических методов.

- •3. Элюентная хроматография.

- •4. Вытеснительная хроматография.

- •5. Фронтальная хроматография.

- •6. Хроматограмма. Основные характеристики хроматографического пика.

- •7. Основные характеристики удерживания и разделения компонентов на хроматограмме.

- •8. Основные закономерности сорбциолнных процессов. Фактор емкости и коэффициент извлечения.

- •9. Основные факторы размывания хроматографического пика.

- •10. Теория теоретических тарелок. Расчет вэтт и количества теоретических тарелок по хроматограмме.

- •11. Оценка эффективности и селективности хроматографической колонки.

- •12. Степень разделения компонентов и ее связь с параметрами хроматографической колонки.

- •13. Уравнение Ван-Деемтера для насадочной колонки.

- •14. Уравнение Голея для капиллярной колонки.

- •15. Определение оптимального значения скорости подвижной фазы.

- •16. Влияние температуры на размывание хроматографического пика.

- •17. Разделение компонентов в изотермическом режиме и режиме программирования температуры.

- •18. Газовая хроматография. Общие понятия.

- •19. Общая схема газо-жидкостного хроматографа.

- •20. Хроматографические колонки применяемые в гжх.

- •21. Методика заполнения насадочной колонки для гжх.

- •22. Основные характеристики подвижной фазы.

- •23. Общие требования к устройствам ввода пробы в гжх

- •24. Ввод газообразных и твердых проб в гжх

- •Ввод пробы

- •25. Ввод жидких проб в гжх

- •26. Детекторы в гжх, основные требования.

- •27. Интегральные и дифференциальные детекторы.

- •28. Потоковые и концентрационные детекторы.

- •29. Характеристики детекторов (чувствительность, порог чувствительности).

- •30. Линейность, селективность детекторов.

- •31. Общее устройство и принципиальная электрическая схема катарометра.

- •32. Типы термочувствительных ячеек и элементов детектора по теплопроводности.

- •33. Детектор по плотности.

- •34. Пламенно-фотометрический детектор.

- •35. Вольт-амперная характеристика ионизационных детекторов.

- •36. Пламенно-ионизационный детектор.

- •37. Детектор электронного захвата.

- •39. Фотоионизационный детектор.

- •40. Газоадсорбционная хроматография. Силы взаимодействия сорбата и сорбента.

- •41. Классификация разделяемых веществ и сорбентов в газоадсорбционной хроматографии.

- •42. Газожидкостная хроматография. Требования к неподвижной фазе.

- •43. Классификация жидких фаз. Основные представители.

- •44. Классификация жидких фаз по величине относительной полярности.

- •45. Влияние количества жидкой фазы и толщины пленки на эффективность колонки.

- •46. Жидкостная хроматография. Общие положения.

- •48. Распределительная жидкостная хроматография.

- •49. Ионообменная, ионная, ион-парная хроматография.

- •52. Общие закономерности проведения тонкослойной хроматографии

- •53. Сверхкритическая флюидная хроматография.

- •54. Схема и принцип действия жидкостного хроматографа. Хроматографические колонки.

- •55. Рефрактометрические детекторы

- •56. Фотометрические детекторы.

- •57. Флуореметрические детекторы.

- •58. Электрохимические, кондуктометрические и вольтамперометрические детекторы.

- •59. Качественный анализ в хроматографии. Основные цели и задачи, методы.

- •I.2. Использование табличных данных о характеристиках удерживания

- •60. Идентификация компонентов с использованием индексов удерживания Ковача.

- •61. Количественный анализ в хроматографии. Параметры пика используемые для количественного анализа.

- •62. Методы триангуляции. Измерение количественных параметров пиков различного разрешения.

- •63. Метод абсолютной калибровки и внутреннего стандарта.

- •64. Методы нормирования площадей

- •65. Какие электрокинетические явления лежат в основе метода капиллярного электрофореза?

- •66. Общее устройство систем капиллярного электрофореза. Основные ограничения метода.

- •67. Какова эффективность разделения методом капиллярного электрофореза (число теоретических тарелок) и за счет какого фактора она в основном достигается?

- •68. В чем заключается явление стекинга и какова его физическая природа?

- •69. Каков физический смысл критической концентрации мицеллообразования (ккм)?

- •70. Каково строение мицеллы и ее собственного двойного электрического слоя (дэс)?

34. Пламенно-фотометрический детектор.

П ламеино-фотометрический

детектор(ДПФ)

ламеино-фотометрический

детектор(ДПФ)

Принцип действия детектора основан на возбуждении анализируемых соединений в обогащенном по водороду пламени. При возвращении возбужденных молекул в основное состояние возникает эмиссия света на определенной длине волны, характерной для данного соединения. Интенсивность характеристической длины волны является количественной мерой испускающего ее соединения. Эмиссия света регистрируется фотоумножителем, который выдает сигнал в виде хроматографического пика. Основное применение ДПФ нашел для анализа серосодержащих органических и неорганических соединений. ДПФ достаточно чувствителен и селективен также к галогенам, азоту, бору, таким металлам, как олово, хром, селен и германий. ДПФ был использован для анализа алифатических вторичных аминов и их производных. Такие соединения, как СО, СО2, N204, S02, N2F4, HF, CS2, H2S, которые практически не определяются с помощью пламенно-ионизационного детектора анализируются на ДПФ с высокой чувствительностью.

Пламя в ДПФ выполняет три функции: в горячей зоне пламени исходные соединения, содержащие серу, разлагаются; из продуктов разложения прямо или косвенно выделяются атомы серы; в более холодной зоне пламени образуются возбужденные молекулы серы S2*.

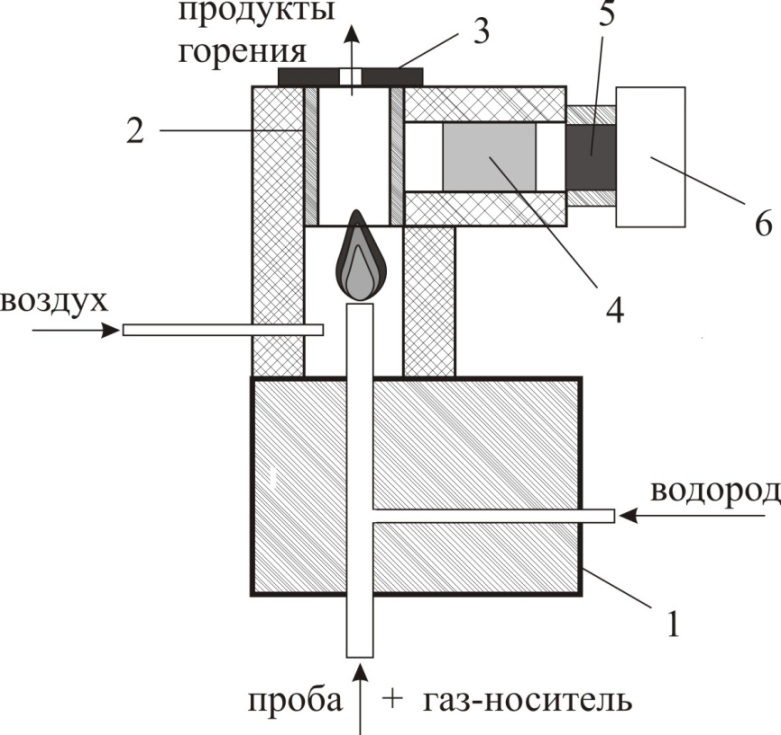

Основными узлами детектора являются водородная горелка. В корпус (1) ДПФ подается газ-носитель из хроматографической колонки, водород и воздух. В детекторе предусмотрены спираль для поджига пламени и светонепроницаемая крышка (3). Эмиссия пламени через кварцевую трубку (2), тепловой фильтр (4)и оптический фильтр (5)попадает на фотоумножитель (6) и далее сигнал передается на регистрирующее устройство. Для анализа соединений, содержащих Р и S, пригодны оптические фильтры, пропускающие максимальную длину волны 526 и 394 нм, соответственно. Иногда используют двухканальные детекторы, на которых при наличии одного пламени можно одновременно регистрировать Р и S, применяя два разных оптических фильтра и два фотоумножителя.

Зависимость сигнала (I) ДПФ от массы попадающего в детектор содержащего серу анализируемого вещества (т) нелинейна и выражается уравнением:

![]()

где К и п – постоянные для выбранных экспериментальных условий.

В большинстве случаев значения п равны 1,5–2. Линейный динамический диапазон для ДПФ обычно составляет 102. Предел обнаружения для соединений, содержащих фосфор, обычно составляет около 1∙10-12г фосфора. Предел обнаружения галогенсодержащих соединений составляет 1∙10-11 моль.

Чувствительность ДПФ зависит от интенсивности эмиссии света, связанной с хемилюминесценцйей. Интенсивность эмиссии увеличивается с уменьшением температуры пламени и увеличением расхода водорода в диффузном пламени. Температура пламени уменьшается с относительным уменьшением массы горючих газов и увеличением теплопроводности газа-носителя (Н2 или Не по сравнению с N2). Если расход горючих газов уменьшается, фоновый ток и уровень шумов ДПФ также уменьшаются, при этом отношение сигнала к шуму становится больше. Предполагают, что показания ДПФ пропорциональны концентрации Н2 в третьей степени. По этой причине обычно работают при высоких концентрациях Н2 и точном контроле расхода. Максимальная концентрация Н2 лимитируется нестабильностью пламени, которое может погаснуть при выходе пиков растворителя или основных компонентов. При использовании Н2 в качестве газа-носителя для капиллярных колонок важно поддерживать поток постоянным с целью проведения количественных измерений с малой погрешностью. Предпочтителен в качестве газа-носителя Не по сравнению с Н2.