- •Глава 1. Оценка и значение боли в животе 7

- •Глава 2. Дисфагия, боли в груди и гастроэзофагальный рефлюкс 16

- •Глава 3. Язвенная болезнь 33

- •Глава 4. Патофизиология тошноты и рвоты 52

- •Глава 5. Патофизиология диареи 68

- •Глава 6. Мальабсорбция 102

- •Глава 7. Желтуха и нарушение функции печени 144

- •Глава 8. Панкреатиты 171

- •Глава 9. Кровотечение из желудочно-кишечного тракта 198

- •Глава 10. Опухоли желудочно-кишечного тракта 215

- •Введение

- •Проф.Джозеф м. Хендерсон Глава 1. Оценка и значениеболи в животе

- •Клинический пример

- •Анатомия и физиология Висцеральные сенсорные пути

- •Стимулы абдоминальной боли

- •Теория входящего контроля боли

- •Клинические корреляции

- •Клиническая оценка и значение

- •Дифференциальный диагноз

- •Лечение

- •Глава 2. Дисфагия, боли в груди и гастроэзофагальный рефлюкс

- •Физиология глотания

- •Клинические корреляции пищеводной дисфункции

- •Клиническая оценка

- •Клинический случай

- •Вопрос 1. В данном случае эти расстройства глотания связаны с нарушениями функции глотки или пищевода?

- •Вопрос 2. Нарушен процесс глотания только твердой пищи или также и жидкой?

- •Вопрос 3. Что показало рентгенографическое исследование?

- •Вопрос 4. Что делать дальше?

- •Вопрос 5. Какой диагноз?

- •Вопрос 7. Как проводится такое лечение?

- •Глава 3. Язвенная болезнь

- •Патофизиология

- •Повреждающие факторы

- •Клинические корреляции

- •Признаки и симптомы

- •Дифференциальный диагноз

- •Терапия

- •Ингибиторы кислоты / Нейтрализующие препараты

- •Препараты, не влияющие на кислотность

- •Хирургическое лечение язвенной болезни

- •Синдром Золлингера-Эллисона

- •Клинические проявления

- •Локализация опухоли

- •Дифференциальная диагностика

- •Направления лечения

- •Клиническое обследование

- •Визуализация язвы

- •Исследование кислотности желудочного сока

- •Локализация опухоли при синдроме Золлингера-Эллисона

- •Клинический случай

- •Дифференциальная диагностика

- •Диагностический план

- •План лечения

- •Заключение

- •Глава 4. Патофизиология тошноты и рвоты

- •Терминология

- •Патофизиология

- •Акт рвоты

- •Метаболические последствия рвоты

- •Последствия повторных актов рвоты

- •Клинические корреляции

- •Функциональная непроходимость

- •Нарушение эвакуаторной функции желудка

- •Нарушение моторики тонкой кишки

- •Нарушения центральной нервной системы

- •Тошнота и рвота при беременности

- •Клиническое обследование

- •Оценка скорости опорожнения желудка

- •Манометрия

- •Электрогастрография

- •Клинический случай

- •Заключение

- •Глава 5. Патофизиология диареи

- •Патофизиология

- •Пассивный транспорт воды

- •Секреторные клетки

- •Пероральная регидратация

- •Наследственные нарушения электролитного транспорта

- •Диарея в клинике

- •Острая и хроническая диарея Острая диарея

- •Хроническая диарея

- •Осмотическая и секреторная диарея

- •Моторика

- •Диарея и колит, вызванные применением антибиотиков

- •Клиническая оценка Содержание электролитов в стуле

- •Перфузионное исследование тонкой кишки

- •Содержание жиров в стуле

- •-Каротин и d-ксилоза

- •Водородный дыхательный тест

- •Эндоскопическое исследование сигмовидной кишки

- •Исследование нейроэндокринной системы

- •Культуры микроорганизмов кала / Паразиты и их яйца

- •Клинический случай

- •Заключение

- •Глава 6. Мальабсорбция

- •Патофизиология Переваривание Жевание и слюноотделение

- •Кислота и пепсин желудка. Измельчение и перемешивание пищи

- •Секреция желчи

- •Панкреатическая секреция

- •Всасывание в кишечнике Общая физиология всасывания в кишечнике Кишечные ворсинки и микроворсинки

- •Основные механизмы всасывания и транспорта веществ

- •Частная физиология всасывания в кишечнике Всасывание воды и электролитов

- •Всасывание аминокислот

- •Всасывание углеводов

- •Всасывание жиров

- •Всасывание витаминов и минеральных веществ

- •Признаки и симптомы мальабсорбции

- •Снижение массы тела

- •Потеря белков

- •Дефицит витаминов

- •Клинические корреляции

- •Недостаточность желчных кислот Заболевания печени

- •Обструкция желчевыводящих путей

- •Дисбактериоз

- •Заболевания / Резекция подвздошной кишки

- •Нарушения функций желудка Постгастрэктомический синдром

- •Злокачественная анемия/Ахлоргидрия

- •Ваготомия

- •Патология слизистой оболочки кишечника Целиакия(спру)

- •Тропическая спру

- •Ишемическая энтеропатия

- •Лучевая(радиационная)энтеропатия

- •Другие заболевания Непереносимость лактозы

- •Синдром короткой кишки

- •Протеинтеряющая энтеропатия

- •Клинические тесты

- •Анализы крови

- •Выявление жира в стуле

- •Водородный дыхательный тест

- •D-ксилозный тест

- •Рентгенологическое исследование тонкой кишки

- •Биопсия тонкой кишки

- •Тест Шиллинга

- •Дыхательный тест для оценки содержания желчных кислот

- •Оценка 1-антитрипсина в кале

- •Клинический пример

- •Заключение

- •Глава 7. Желтуха и нарушение функции печени

- •Введение

- •Патофизиология

- •Метаболизм лекарств

- •Лабораторные тесты

- •Маркеры холестаза

- •Оценка синтетической функции печени

- •Клинические корреляции

- •Гемохроматоз

- •Болезнь Вильсона

- •Дефицит 1-антитрипсина

- •Аутоиммунный хронический активный гепатит

- •Алкогольный гепатит

- •Повреждение печени лекарственными препаратами

- •Холестатические синдромы Первичный билиарный цирроз

- •Первичный склерозирующий холангит

- •Инфильтративные процессы

- •Клинический пример

- •Заключение

- •Глава 8. Панкреатиты

- •Анатомия Эмбриология

- •Иннервация, кровоснабжение и лимфоотток

- •Физиология

- •Экзокринная функция

- •Секреция жидкости и электролитов

- •Синтез и секреция ферментов

- •Амилаза

- •Протеазы

- •Стимуляторы панкреатической секреции

- •Фазы пищеварения

- •Ингибиторы секреции поджелудочной железы

- •Клинические корреляции Острый панкреатит Клиническая картина

- •Этиология и патофизиология

- •Хронический панкреатит Клиника

- •Этиология и патофизиология

- •Клинические тесты Тесты со стимуляцией

- •Бентирамидный тест

- •Клинический пример

- •Заключение

- •Глава 9. Кровотечение из желудочно-кишечного тракта

- •Особенности кровоснабжения желудочно-кишечного тракта

- •Микроциркуляция

- •Ишемия внутренних органов

- •Острые и хронические кровотечения из желудочно-кишечного тракта

- •Портальная гипертензия

- •Принципы лечения кровотечения из желудочно-кишечного тракта при портальной гипертензии

- •Локализация кровотечения

- •Прогноз при кровотечениях из верхних отделов желудочно-кишечного тракта

- •Кровотечение при язвенной болезни желудка как пример кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта

- •Кровотечение из дивертикула

- •Сосудистая эктазия как пример хронического кровотечения из желудочно-кишечного тракта

- •Диагностика кровотечений из желудочно-кишечного тракта

- •Клинический пример

- •Дифференциальный диагноз

- •550.) Заключение

- •Глава 10. Опухоли желудочно-кишечного тракта

- •Пролиферация и дифференцировка эпителия

- •Канцерогенез

- •Теории образования опухолей

- •Из: Hunter t. Cooperation between oncogenes. Cell, 64: 249, 1991

- •Развитие опухоли

- •Специфические локализации рака

- •Рак желудка

- •Питание и рак желудочно-кишечного тракта Рак поперечно-ободочной и прямой кишки

- •Рак желудка

- •Роль воспаления в возникновении рака желудка Хронический атрофический гастрит и Helicobacter pylori

- •Рак и воспалительные заболевания кишечника

- •Скрининговые тесты при раке толстой кишки

- •Исследование стула на скрытую кровь

- •Возможности скрининговых исследований по поводу рака толстой кишки в XXI столетии— генетический подход

- •Клинический пример

Заключение

Таким образом, при обследовании пациентов с желтухой и отклонениями биохимических показателей функции печени нельзя придерживаться жесткого алгоритма. Необходимо глубокое понимание физиологии и патофизиологии печени и желчеотделения, а также характера изменений сывороточных маркеров при различной патологии печени.

Глава 8. Панкреатиты

Джозеф М. Хендерсон

Эта глава познакомит читателя с основами нормальной физиологии и патофизиологии поджелудочной железы. Данные нормальной физиологии и анатомии необходимы для понимания и правильного определения патологических состояний поджелудочной железы. Приведенные типичные клинические ситуации использованы для иллюстрации важнейших патофизиологических концепций, наиболее часто встречающихся в клинической практике.

Анатомия Эмбриология

Развитие поджелудочной железы начинается на четвертой неделе беременности при формировании брюшного (вентрального) и заднего (дорсального) зачатков двенадцатиперстной кишки. Вентральный зачаток образуется из зародышевого желчного протока. По мере роста он поворачивается вместе с желчным протоком вдоль оси двенадцатиперстной кишки, и на шестой неделе беременности оказывается чуть ниже заднего зачатка поджелудочной железы. На восьмой неделе происходит соединение вентральной и дорсальной частей будущей поджелудочной железы. Хвост, тело и часть головки железы развиваются из дорсального зачатка, а из вентрального — остальная часть головки и крючковидный отросток железы (рис. 8-1).

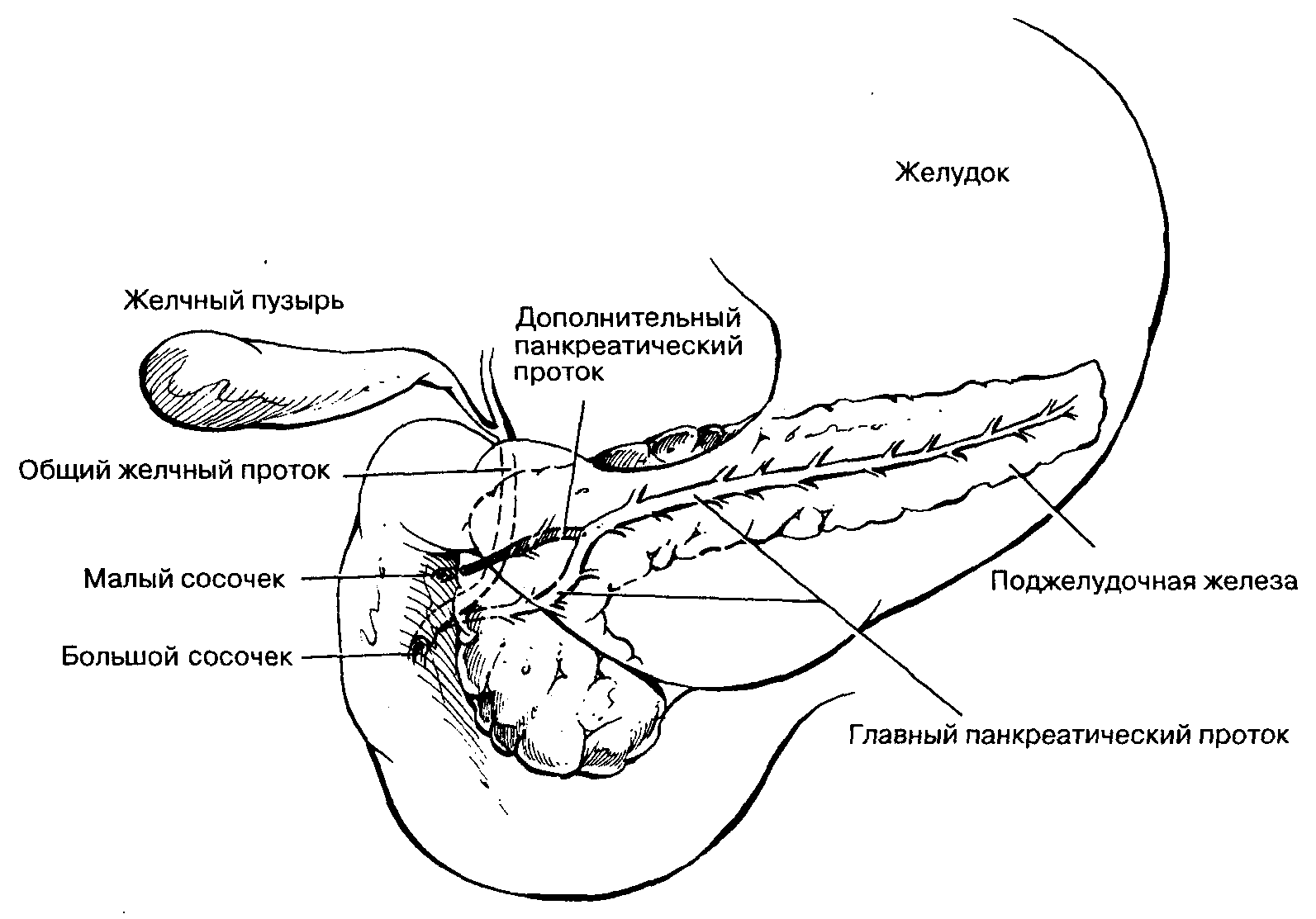

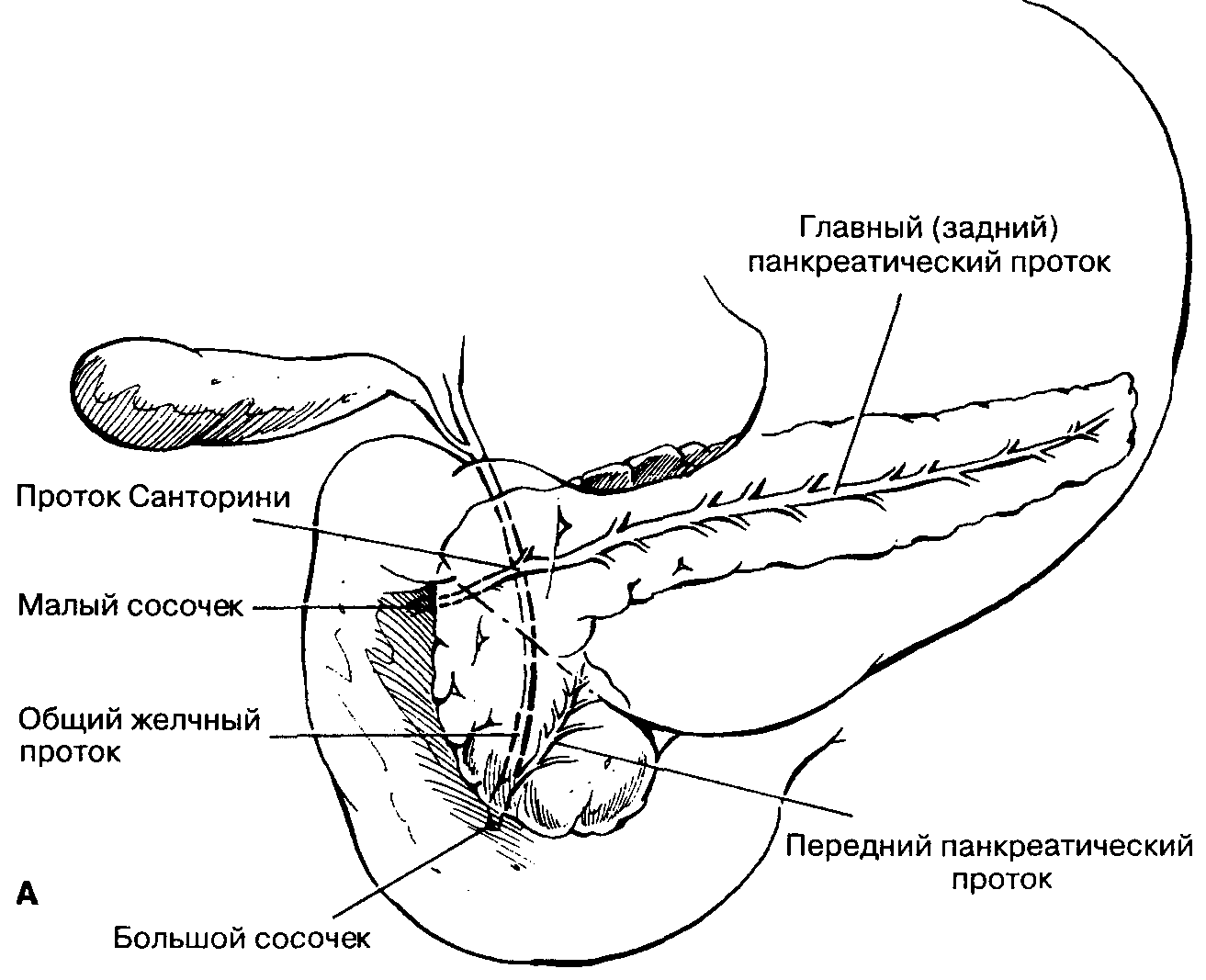

Оба зачатка (дорсальный и вентральный) имеют центральные протоки, открывающиеся самостоятельно в двенадцатиперстную кишку. Слияние этих протоков на уровне головки поджелудочной железы дает начало общему протоку железы — Вирсунгову протоку. Общий проток поджелудочной железы дренирует тело, хвост и часть головки железы, открываясь в двенадцатиперстную кишку через главный дуоденальный сосок (фатеров сосок). Расположенная в головке часть заднего протока поджелудочной железы, формирует дополнительный проток Санторини, который дренирует отдельные дольки головки железы непосредственно в двенадцатиперстную кишку через малый (дополнительный) сосок (рис. 8-2). Вначале протоки Санторини и Вирсунга связаны малой соединительной ветвью. Поскольку передняя часть поджелудочной железы и, следовательно, передний проток железы развиваются из первичного желчного пузыря, то часто общий желчный проток и общий проток поджелудочной железы сливаются около фатерова соска и образуют общую ампулу в стенке двенадцатиперстной кишки (рис. 8-3). Иногда этого слияния не происходит, и оба протока имеют собственные выходы в двенадцатиперстную кишку.

Ацинусы экзокринной части поджелудочной железы образуются между третьей и четвертой неделями беременности как разветвление начальных участков переднего и заднего протоков. Эндокринные участки железы (островки) развива

Рис. 8-1. Эмбриональное развитие поджелудочной железы. На четвертой неделе беременности на средней кишке эмбриона появляются дорсальный и вентральный зачатки. Вентральный зачаток в свою очередь подразделяется на каудальную и краниальную части. Из каудальной в дальнейшем развивается общий желчный проток (А, Б). На шестой неделе развития вентральная часть поджелудочной железы поворачивается вокруг оси двенадцатиперстной кишки. При этом вентральная часть железы достигает дорсальной ее части, подтягивая за собой общий желчный проток (В, Г). На восьмой неделе происходит сращение дорсальной и вентральной частей железы, а далее начинается сращение дорсального и вентрального участков протока. ( По: Yamada Т., Alpers D. П., Owyang С., Powcll D. W., Silverstein F. E., eds. Textbook of Gastroenterology, 2nd ed. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1992; 2: 2181.)

Рис. 8-2. Протоки поджелудочной железы. Терминология часто противоречива. До слияния протоков задний проток (проток Санторини) дренирует большую часть железы. Но в действительности проток Санторини является маленьким дополнительным протоком. Расположенный в передней части железы Вирсунгов проток после слияния протоков оказывается функционально основным. По нему происходит дренирование железы через большой сосочек двенадцатиперстной кишки. (По: Yamada Т., Alpers D. Н., Owyang С., Powell D. W., Silverstein F. E., eds. Textbook of Gastroenterology, 2nd ed. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1995; 2: 2058.)

Рис. 8-3. Анатомическая взаимосвязь общего желчного протока и протоков поджелудочной железы

ются как зачатки из этих же протоков между 10—14-й неделями гестации. После 16-й недели эндокринная часть железы отделяется от протоков, приобретает собственное кровоснабжение и становится независимой от системы протоков железы.

Анатомическое строение и расположение поджелудочной железы

Поджелудочная железа взрослого человека имеет длину примерно 15 см, массу 90 г и располагается за париетальной брюшиной на задней брюшной стенке. Железа ориентирована косо вверх от головки к хвосту, при этом головка плотно прилегает к С-образной петле двенадцатиперстной кишки, а хвост проецируется на ворота селезенки (рис. 8-4). Передняя поверхность поджелудочной железы покрыта париетальной брюшиной, антральным отделом желудка, печенью, поперечной частью ободочной кишки, дистальной частью двенадцатиперстной кишки. Условно железу делят на головку, перешеек, тело и хвост; а головка имеет нижний придаток, происходящий из вентральной части поджелудочной железы и называемый крючковидным отростком. Из-за слияния вентральной и дорсальной частей железы общий желчный проток проходит сквозь выемку внутри паренхимы головки железы и перед впадением в фатеров сосок соединяется с вентральным протоком поджелудочной железы. Самая узкая часть железы представлена шейкой, которая ориентирована вперед, вверх и влево и связывает головку и тело железы. Далее следует дугообразно изогнутое тело железы, заканчивающееся в виде хвоста у ворот селезенки.

Рис. 8-4. Схематичное изображение поперечного среза верхних отделов брюшной полости. Показано анатомическое взаимоотношение поджелудочной железы с другими органами. (По: Yamada Т., Alpers D. H., Owyang С., Powell D. W., Silverstein F. E., eds. Textbook of Gastrocnterology, 2nd ed. Philadelphia:;. B. Lippincott, 1995; 2: 2053.)

Анатомия экзокринной части поджелудочной железы

При описании панкреатических или билиарных протоков для точной характеристики их локализации обычно используют термины "дистальный" и "проксимальный". По мнению большинства клиницистов, при характеристике билиарных и панкреатических протоков под дистальным понимается наиболее удаленный от источника секреции, а под проксимальным — наиболее близкий к источнику секреции. Следовательно, проксимальный панкреатический проток — это часть протока железы, берущего начало из хвоста поджелудочной железы, а дистальный — это часть протока, входящая в состав фатерова соска (либо малого соска, когда речь идет о протоке Санторини). Дистальная часть общего желчного протока — это часть общего желчного протока внутри фатерова соска. В других учебных пособиях, в особенности в учебниках по анатомии, понятия "дистальный" и "проксимальный" используются в противоположном значении.

Протоки передней и задней частей поджелудочной железы срастаются в 90 % случаев и образуют главный панкреатический проток, через который осуществляется дренаж экзокринного панкреатического секрета. Главный проток постепенно увеличивается в диаметре от хвоста к головке железы, и на всем протяжении собирает веточки мелких протоков, отходящих от долек поджелудочной железы. Обычно Вирсунгов проток и общий желчный проток объединены общей ампулой, имеющей различную величину. Ампула окружена сфинктерной мышцей — сфинктером Одди. Эта мышца — составная часть панкреатического и желчного протоков, но общим сфинктером для обоих протоков не является (рис. 8-5). Теоретически, отдельные части сфинктера предотвращают рефлюкс содержимого двенадцатиперстной кишки в билиарный или панкреатический протоки, рефлюкс билиарного секрета в проток поджелудочной железы, рефлюкс панкреатического секрета в билиарную систему. Измерение давления (манометрия) с помощью микроканюляции протоков свидетельствует о более высоком давлении в протоке поджелудочной железы по сравнению с общим желчным протоком. Имеет ли эта разница давлений какое-нибудь физиологическое значение, до сих пор неясно.

Проток Санторини дренирует часть головки поджелудочной железы через дополнительный малый сосочек, расположенный на 2 см проксимальнее и чуть впереди от большого фатерова соска. У большинства людей основная часть секрета поджелудочной железы выделяется через Вирсунгов проток и большой сосочек. Но примерно у 10 % людей главный панкреатический и Вирсунгов протоки не сообщаются, при этом главный проток железы может дренироваться через проток Санторини и малый сосочек. Такое состояние, известное как разделенная поджелудочная железа (pancreas divisum), может быть причиной рецидивирующих панкреатитов у пациентов, у которых не выявлены другие причины заболевания (рис. 8-6). Однако передняя часть поджелудочной железы (нижняя часть головки и крючковидный отросток) в норме в любом случае дренируются Вирсунговым протоком, потому что эти структуры имеют общее эмбриональное происхождение. Билиарный дренаж обычно не нарушается, поскольку желчный проток и вентральная часть поджелудочной железы имеют общее происхождение, и поэтому общий желчный проток дренируется в норме через большой дуоденальный сосок.

Поджелудочная железа состоит преимущественно из экзокринной ткани. Ацинусы являются основным элементом экзокринной части железы, они вместе с разветвленной сетью протоков составляют более 80 % массы железы. Ацинусы представляют собой субъединицы долек поджелудочной железы (рис. 8-7) и состоят из пирамидальных клеток, которые апикальной частью обращены к секреторному

Рис. 8-5. Сфинктер Одди. Этот сфинктер функционирует так, что он не только отделяет проток поджелудочной железы и общий желчный проток от полости кишечника, но и на небольшом протяжении разделяет эти протоки друг от друга. (По: Yamada Т., Alpcrs D. H., Owyang С., Powcll D. W., Silverstein F. E., eds. Textbook of Gastroenterology, 2nd ed. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1995; 2: 2182.)

Рис. 8-6. (А) Строение поджелудочной железы. Схематично отражена возможность нарушения слияния отдельных протоков железы. Общий желчный проток и проток в вентральной части железы (нижняя часть головки железы) функционируют нормально. Задняя часть железы дренируется через малый проток Санторини и далее через малый сосочек. (В) При проведении ретроградной холепистопанкреатографии визуализируются проток Санторини, Вирсунгов и общий желчный проток. (По: Yamada Т., Alpers D. Н.. Owyang С., Powell D. W., Silverstein F. E., eds. Textbook ot Castroenterology, 2nd ed. Philadelphia). B. Lippincott, 1995; 2: 2596.)

канальцу. Эти канальцы сливаются с соседними и образуют внутридольковые протоки, которые формируют междольковые протоки, впадающие затем в главный проток железы. Ацинарные клетки секретируют ферменты поджелудочной железы в неактивной форме (в виде проферментов). Центроацинарные клетки выстилают секреторные канальцы в пределах ацинуса, а дальше от этой зоны протоки выстилают невысокие столбчатые клетки эпителия. Центроацинарные клетки и

Рис. 8-7. Строение экзокринной части поджелудочной железы: панкреатическая долька, система протоков, ацинусы

клетки протоков поджелудочной железы ответственны за секрецию воды и электролитов, необходимых для доставки проферментов в двенадцатиперстную кишку для последующей активации.

Анатомия эндокринной части поджелудочной железы

Эндокринная часть поджелудочной железы состоит из небольших островков клеток, известных как островки Лангерганса. Они отделены от ацинусов экзокринной части железы прослойками соединительной ткани. Эти островки окружены и пронизаны богатой капиллярной сетью, которая доставляет кровь от островков к ацинарным клеткам. Приносящая артериола входит в островок, образует в нем капиллярный клубочек, выходит из островка в виде выносящей артериолы, а затем попадает в соседнюю экзокринную ткань поджелудочной железы. Таким образом, несмотря на то, что ацинусы имеют свою собственную систему кровоснабжения, инсулоацинарная портальная система позволяет эндокринной паренхиме железы локально влиять на экзокринную функцию железы (рис. 8-8).