- •Глава 2

- •2.2.1. Ультразвуковая допплерография ветвей дуги аорты

- •2.2.1.1. Методика

- •2.2.1.2. Уз-критерии диагностики окклюзирующих поражений ветвей дуги аорты

- •2.2.2. Дуплексное сканирование ветвей дуги аорты

- •2.2.2.1. Методика

- •2.2.3. Дуплексное сканирование внутренних яремных и позвоночных артерий

- •2.2.4. Транскраниальное дуплексное сканирование

- •2.2.4.1. Методика исследования структур головного мозга в в-режиме

- •2.2.4.2, Методика исследования артерий виллизиева круга, позвоночных и задних нижних мозжечковых артерий

- •2.2.4.3. Оценка функционального резерва мозгового кровообращения

- •2.2.4.4. Эмболии артерий мозга

- •2.2.4.5. Методика исследования глубоких вен мозга и синусов твердой мозговой оболочки

- •2.2.5. Ранние атеросклеретические изменения в магистральных артериях

- •2.2.6. Окклюзионные поражения внутренних сонных артерий

- •2.2.6.1. Уз-критерии диагностики степени окклюзионных поражений

- •2.2.6.2. Структура атеросклеротической бляшки

- •2.2.7. Извитость внутренних сонных артерий

- •2.2.8. Возможности дуплексного сканирования в оценке анатомо - физиологических особенностей позвоночных артерий

- •2.2.9. Окклюзионные поражения артерий вертебробазилярного бассейна

- •2.2.10. Окклюзионные поражения артерий виллизиева круга

- •2.2.11. Интраоперационное мониторирование мозгового кровотока

- •2.2.12. Состояние ветвей дуги аорты после реконструктивных операций

- •2.2.13. Диабетическая энцефалопатия

- •2.2.14. Артериовенозные мальформации

- •2.2.15. Спазм артерий мозга

- •2.2.16. Острый период ишемического инсульта

- •2.2.17. Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

- •2.2.17.1. Методика

- •2.2.17.2. Измерение сегментарного давления

- •2.2.17.3. Окклюзионные поражения артерий

- •2.2.17.4. Роль дуплексного сканирования в оценке адекватности артериовенозной фистулы для программного гемодиализа

- •2.2.18. Грудная аорта

- •2.2.18.1. Методики

- •2.2.18.2. Аневризмы аорты

- •2.2.18.3. Коарктация аорты

- •2.2.19. Дуплексное сканирование брюшной аорты и висцеральных артерий

- •2.2.19.1. Методика

- •2.2.19.2. Аневризмы брюшной аорты

- •2.2.19.3. Экстравазальная компрессия чревного ствола

- •2.2.19.4. Окклюзионные поражения чревного ствола и верхней брыжеечной артерии

- •2.2.19.5. Почечная артериальная гипертензия

- •2.2.19.6. Диабетическая нефропатия

- •2.2.20. Дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей

- •2.2.20.1. Методика

- •2.2.20.1. Окклюзионные поражения артерий нижних конечностей

- •2.2.20.2. Изолированное поражение артерий аортоподвздошного сегмента

- •2.2.20.3. Изолированное поражение артерий бедренно-подколенного сегмента

- •2.2.20.4. Изолированное поражение артерий голени и стопы

- •2.2.20.5. Оценка результатов хирургического лечения окклюзионных поражений артерий

- •2.2.21.2. Варикоцеле

- •2.2.21.3. Хроническая венозная недостаточность

- •2.2.21.4. Кисты Бейкера

- •2.2.22. Ангиодисплазии

- •2.2.22.1. Артериовенозные свищи, макрофистулезная форма

- •2.2.22.2. Венозная дисплазия

- •2.2.23. Контрастные вещества в ультразвуковой диагностике

- •2.2.23.1. Результаты клинического применения эхоконтрастных препаратов при ультразвуковом исследовании сосудов

- •2.2.24. Диагностические возможности трехмерного ультразвукового исследования

2.2.6. Окклюзионные поражения внутренних сонных артерий

Дуплексное сканирование сонных артерий обеспечивает получение точной диагностической информа-

ции о состоянии стенки и просвета сосуда, что позволяет применить данную методику для оценки:

локализации и степени пораже- ния артерий;

структуры атеросклеротической бляшки.

Исследование больных с окклю- зионными поражениями внутрен- них сонных артерий целесообразно начинать с исследования общих сонных артерий с учетом количест- венных показателей величины ком- плекса интима — медиа в дисталь- ном отделе общих сонных артерий и определения локализации и сте- пени стенозирующих поражений. Согласно нашим данным, у паци- ентов со стенозом ВСА менее 60 % значения величины комплекса ин- тима — медиа находились в диапа- зоне 0,9—1,6 мм (среднее значение 1,1+0,2 мм); при стенозе более 60 % — 1,0—1,8 мм (среднее значе- ние 1,3±0,2 мм).

2.2.6.1. Уз-критерии диагностики степени окклюзионных поражений

Степень поражения артерий оцени- вают на основании суммарных дан- ных, получаемых при расчете про- цента стеноза по результатам реги- страции УЗ-изображения и опреде- ления степени локальных наруше- ний кровотока по данным анализа спектра допплеровского сдвига час- тот. Первый подход основан на ин- терпретации данных УЗ-изображе- ния в В-режиме и режимов цвето- вого допплеровского картирования и/или ЭОДС. Как бы четко ни были определены границы контура бляшки в В-режиме, необходимо подтверждать полученную инфор- мацию в режиме ЦДК и/или ЭОДС. Практически процент сте- ноза может быть определен двумя способами: на основании расчета площади поперечного сечения (Sa) и по диаметру сосуда (Sd). Все дуп- лексные системы последнего поко- ления позволяют производить эти

110

расчеты автоматически, с помощью компьютерной программы. Вычис- ление степени стеноза осуществля- ют по формулам:

где D1 — истинный диаметр сосуда; D2 — проходимый диаметр стено- зированного сосуда; A1 — истинная площадь поперечного сечения сосу- да; А2 — проходимая площадь по- перечного сечения стенозированно- го сосуда.

Процент стеноза, определяемый по площади, является более инфор- мативным, поскольку учитывает геометрию бляшки, формирующей стеноз. Как правило, процент сте- ноза, рассчитанный по площади поперечного сечения, превышает процент стеноза по диаметру на 10-20 %.

Гемодинамические характеристи- ки кровотока в исследуемых арте- риях включают качественную и ко- личественную оценку спектра доп- плеровского сдвига частот и изуче- ние величины объемной скорости кровотока.

Анализируют данные СДСЧ в зоне атеросклеротической бляшки, для чего контрольный объем поме- щают в просвет сосуда и плавно пе- ремещают его в позицию до, над и непосредственно за бляшкой, а так- же дистальнее нее, одновременно регистрируя и оценивая СДСЧ и звуковой сигнал на слух.

При стенозе почти в 40 % случа- ев визуализируется выступающая в просвет сосуда бляшка, более чет- кая форма которой определяется при исследовании в режиме ЦДК или ЭОДС. Спектральный анализ допплеровского сдвига частот не выявляет отклонений от нормы.

При стенозе от 40 до 60 % векто- ры эритроцитов становятся разно- направленными, и вследствие не- упорядоченного движения послед- них возникает локальная потеря

устойчивости кровотока, проявляю- щаяся расширением СДСЧ с одно- временным уменьшением или ис- чезновением площади окна под сис- толическим пиком. Непосредствен- но за бляшкой линейная скорость кровотока может оставаться в пре- делах нормы или возрастать, однако кровоток не теряет своего пульсиру- ющего характера, поэтому форма контура спектра не меняется.

По мере нарастания стенозирую- щего процесса регистрируют турбу- лентный характер кровотока. При стенозе 60—75 % увеличивается скорость кровотока, обусловленная уменьшением просвета сосуда, и соответственно увеличивается сис- толическая скорость кровотока, из- меняется звуковой сигнал на слух. Поскольку кровоток теряет свой пульсирующий характер, изменяет- ся форма контура спектра в виде сглаживания катакротического

пика, увеличивается угол наклона восходящей систолической части и расстояние между восходящей и нисходящей частями спектра. От- мечаются значительное расширение спектра и заполнение окна под сис- толическим пиком.

Для стеноза 75—90 % присущи все признаки, характерные для по- ражения 60—75 %. Кроме этого, как правило, регистрируют отрица- тельные значения допплеровского сдвига частот, обусловленные бес- порядочным движением эритроци- тов с направлением как к датчику, так и от него.

Повышение скорости кровотока при стенозе 60—75 и 75—90 % от- четливо регистрируется в режиме ЦДК в виде изменения интенсив- ности окрашивания потока на уча- стке поражения. Как правило, опи- санные изменения гемодинамики локальны, регистрируются в месте препятствия и непосредственно за ним.

При стенозе более 90 % в месте препятствия отмечаются резкая де- формация спектра, который пред-

111

ставляет собой широкое распреде- ление частот во всех фазах сердеч- ного цикла без определения конту- ра формы спектра из-за ограниче- ния шкалы скорости кровотока при использовании линейного датчика. Обследование таких пациентов с применением датчика с частотой излучения 2,5 МГц, где предусмот- рен более широкий диапазон ско- ростей, СДСЧ регистрируется в полном объеме с повышением ско- рости кровотока свыше 4 м/с. Толь- ко тщательное сканирование в ре- жиме ЦДК и ЭОДС в сочетании с данными анализа спектра доппле- ровского сдвига частот позволяет выявить проходимость сосуда и, та- ким образом, дифференцировать окклюзию от субтотального стеноза исследуемой артерии. При наличии локальной атеросклеротической бляшки дистальнее максимально стенозированного участка поток приобретает ламинарный характер, о чем свидетельствуют восстановле- ние контура СДСЧ, снижение ско- рости кровотока и регистрация окна под систолическим пиком. Диагноз окклюзии артерий, участ- вующих в кровоснабжении голов- ного мозга, может быть установлен на основании выявления факта от- сутствия кровотока по данным цве- тового картирования и спектра доп- плеровского сдвига частот. При ис- следовании артерий с небольшим по времени сроком окклюзии у

больных достаточно четко визуали- зируются стенки артерии, гипоэхо- генный просвет сосуда, заполнен- ный гиперэхогенными массами. При длительно существующей ок- клюзии УЗ-изображение артерий практически не дифференцируется от окружающих тканей.

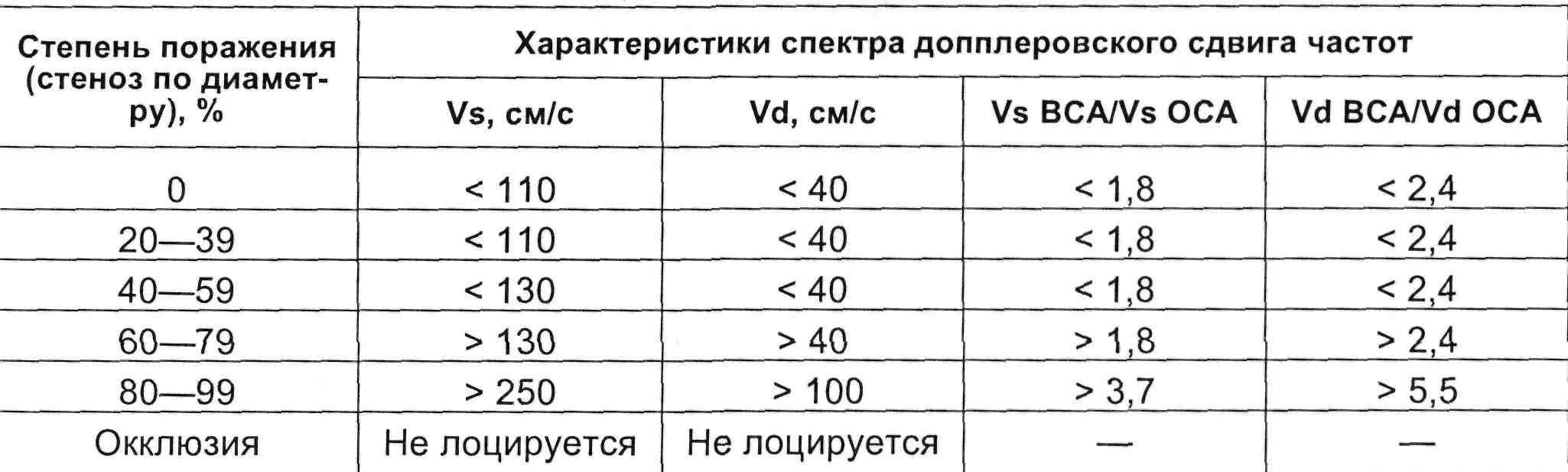

Критерии степени окклюзионно- го поражения ВСА, основанные на количественных характеристиках спектра допплеровского сдвига час- тот, представлены в табл. 2.13.

Сопоставление данных спектра допплеровского сдвига частот с инт- раоперационными результатами в диагностике степени стеноза ВСА, согласно нашим исследованиям, свидетельствует о том, что чувстви- тельность метода составляет 98 %, специфичность — 97 %, точность — 99 %. Чувствительность спектра допплеровского сдвига частот в определении стеноза 60 % и более составляет от 77 до 96 %, специфич- ность — от 78 до 95 %; в диагности- ке стеноза 70 % и более, чувстви- тельность — от 77 до 98 %, специ- фичность — от 87 до 97 %.

Мы провели сопоставление сте- пени и распространенности атеро- склеротического процесса во ВСА с величиной объемной скорости кро- вотока в общих сонных артериях. У больных с одно- и двусторонним стенозом ВСА до 80 % показатели объемной скорости кровотока в ОСА статистически достоверно не

112

отличались от значений в норме. Показатели ОСК в общей сонной артерии при стенозе ВСА более 80 % зависели от состояния проти- воположной ВСА. Мы отметили ограничение притока крови к мозгу на 51 и 36 % при двустороннем сте- нозе ВСА более 80 % и лишь на 15 % — при одностороннем стенозе ВСА 80 %, поскольку интактные ма- гистральные артерии активно участ- вовали в компенсации мозгового кровообращения. Степень сниже- ния величины ОСК при окклюзии ВСА определялась состоянием про- тивоположной сонной артерии. Так, при наличии окклюзии обеих ВСА отмечалось снижение ОСК на 66 % нормальной величины. При умень- шении степени поражения в одной ВСА величина ОСК оставалась на 47 и 39 % ниже нормальных значе- ний. В контралатеральной к окклю- зии ВСА по мере уменьшения сте- пени поражения увеличивались по- казатели ОСК, которые в конечном итоге были выше значений в норме и носили компенсаторный характер [Кунцевич Г.И., 1992].