- •Классификация биологических наук

- •Основные методы биологических исследований

- •Глава 1 общая характеристика жизни

- •Основные признаки и критерии живого

- •Уровни организации живого

- •Жизнь как особое природное и космическое явление

- •1.4. Поля биологических объектов

- •1.5. Биосоциальная природа человека

- •Глава 2 разнообразие существующих форм жизни. Неклеточные формы как возбудители инфекционных болезней

- •2.1. Неклеточные формы жизни (вирусы)

- •Неканонические вирусы (субвирусные агенты).

- •2.2. Прионы

- •2.3 Клеточные формы жизни Клеточная теория и ее значение для медицины

- •Основные положения клеточной теории т. Шванна:

- •Основые положения современной клеточной теории:

- •Значение клеточной теории для медицыны

- •Глава 3

- •3.2. Основные структурные компоненты эукариотической клетки

- •Цитоплазма ц итоплазма – обязательная часть клетки, заключенная между плазматической мембранной и ядром. Представлена гиалоплазмой с находящимися в ней органоидами и включениями

- •Включения

- •Органоиды цитоплазмы

- •Краткая характеристика органоидов

- •Глава 4 химическая организация клетки

- •4.1. Основные химические элементы клетки и их значение для жизнедеятельности организмов

- •4.2. Химические вещества клетки

- •4.2.1. Неорганические соединения: вода и минеральные соли вода, ее роль в клетке и организме

- •Биологическая роль н2о

- •Минеральные соли

- •Органические соединения

- •Углеводы

- •Функции углеводов:

- •Пластическая (строительная):

- •Функции жиров:

- •Строение и функции белков

- •Глава 5 обмен веществ (метаболизм) и энергии в клетке клеточные мембраны, их строение и функции

- •5.1. Клетка как открытая система. Ассимиляция и диссимиляция

- •5.2. Поток энергии в клетке

- •5.3. Этапы энергетического обмена (аэробного дыхания)

- •Суммарное уравнение кислородного этапа

- •1440 (40·36) Аккумулируется в атф

- •1160 КДж выделяются в виде тепла

- •5.4. Клеточные мембраны, их строение и функции

- •Плазматическая мембрана, или плазмалемма.

- •Свойства и функции плазмалеммы

- •Глава 6 ядро. Морфология хромосом. Кариотип человека

- •6.1. Строение и функции ядра

- •Ядерно - цитоплазматическое взаимодействие

- •Структура интерфазного ядра

- •Хромосомы

- •Денверская классификация хромосом человека

- •Глава 7 характеристика нуклеиновых кислот

- •Дезоксирибонуклеиновая кислота (днк)

- •Видовая специфичность днк

- •Структурные уровни днк

- •Основными свойствами днк являются её способности к репликации и репарации Репликация днк

- •Репарация днк

- •Рибонуклеиновые кислоты

- •Аденозинтрифосфорная кислота (атф)

- •Глава 8 строение, свойства и функции генов.

- •8.1. Ген как дискретная единица наследственности

- •8.2. Ген как единица генетической информации. Генетический код.

- •Свойства генетического кода:

- •Универсальность генетического кода свидетельствует о единстве происхождения всех живых организмов

- •Структурно - функциональная организация гена Молекулярная биология гена

- •Структура генов прокариот

- •Структура генов эукариот

- •Структура генов вирусов

- •Функционально – генетическая классификация генов

- •Современное состояние теории гена

- •Глава 9 поток генетической информации в клетке регуляция экспрессии генов

- •9.1. Центральная догма (основной постулат) молекулярной биологии

- •9.2 Основные этапы экспрессии генов (реализации генетической информации)

- •Транскрипция

- •9.2.3. Процессинг как промежуточный этап экспрессии гена у эукариот

- •9.3 Трансляция

- •9.5. Регуляция экспрессии генов

- •9.5.1. Регуляция экспрессии генов у прокариот

- •9.6. Регуляция экспрессии генов у эукариот

- •9.6.1. Контроль на уровне транскрипции

- •9.7. Механизмы регуляции гомеостаза клетки

- •Глава 10 жизненный цикл и деление клетки

- •10.1. Закономерности существования клетки во времени. Клеточный цикл.

- •10.2 Изменение клетки в митотическом цикле

- •10.2.3 Нарушение митоза. Эндомитоз. Политения

- •10.3 Жизнь клетки вне организма. Клонирование клеток

- •10.4 Амитоз как нетипичный способ деления клетки

- •10.5 Мейоз. Сходство и различия между митозом и мейозом

- •10.5.1 Особенности первого (редукционного) мейотического деления

- •10.5.2 . Особенности второго (эквационного) мейотического деления

- •10.5.3. Сходство и различие между митозом и мейозом

- •Содержание

10.4 Амитоз как нетипичный способ деления клетки

Деления клетки бывают прямым (амитоз) и непрямым (митоз, мейоз). Большинство соматических клеток делятся путём митоза.

Амитоз - прямое деление клетки, при котором не образуется аппарат деления и хромосомы в световом микроскопе неразличимы. Ядро делится путём кольцевой перетяжки.

При амитозе часто наблюдается только деления ядра. В этом случае возникают двух – и многоядерные клетки; если же за делением ядра следует деление цитоплазмы, то распределение ДНК и клеточных элементов происходит произвольно, неравномерно.

Амитоз наблюдается в простейших, клетках растений и животных. У человека такой тип деления характерен для клеток печени, хрящей, роговицы глаза.

Амитоз наблюдается также в некоторых высокоспециализированных клетках с ослабленной физиологической активностью, дегенерирующих клетках, либо при различных патологических процессах, таких как злокачественный рост, воспаление и т.п.

Клетки, образованные в результате амитоза, имеют измененный кариотип и чаще всего быстро гибнут (например, клетки зародышевых оболочек млекопитающихся).

Амитоз в отличие от митоза является более экономным способом деления, так как энергетические затраты при амитозе весьма незначительны.

10.5 Мейоз. Сходство и различия между митозом и мейозом

Мейоз – это такой способ клеточного деления, в результате которого из диплоидных (2n) соматических клеток половых желёз образуются гаплоидные гаметы (n).

В ходе дальнейшего оплодотворения ядра гамет сливаются и восстанавливается диплоидный набор хромосом. Таким образом, основное биологическое значение мейоза заключается в обеспечении постоянства числа хромосом в ряду поколений организмов данного вида при половом размножении. Важным следствием мейоза являются обеспечение генетического разнообразия гамет в результате независимого расхождения каждой пары гомологических хромосом и кроссинговера.

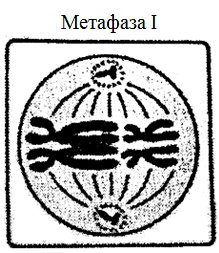

Мейоз включает два последовательных деления. Эти деления называются: первое деление мейоза (мейоз І) и второе деление мейоза (мейоз ІІ). В каждом из этих делений различают четыре стадии: профазу, метафазу, анафазу и телофазу.

Первое мейотическое деление называется редукционным, так как оно приводит к образованию из диплоидных (2n) клеток гаплоидных (n). При втором мейотическом делении гаплоидность клеток сохраняется. Поэтому его называют эквационным.

10.5.1 Особенности первого (редукционного) мейотического деления

Интерфаза І. Предшествующая мейозу интерфаза полностью аналогична митотической интерфазе. Происходит синтез АТФ, белков, РНК, увеличение числа органел и клетка увеличивается в размерах. Удвоение ДНК и хроматид происходит в течении S – периода. Формула генетического материала клеток вступающих мейоз соответствует - 2n4с, где n – число хромосом, с – количество ДНК в хромосомном наборе.

Профаза І. Наиболее сложная и длительная стадия мейоза. Помимо процессов аналогичных процессам митоза (спирализация хромосом, разрушение ядерной оболочки, исчезновение ядрышка, образование веретена деления), ключевое значение имеет коньюгация гомологических хромосом – синапс. Соединенные пары гомологических хромосом называется бивалентами. Гомологичные хромосомы связывает особая структура, образованная из белков кариоплазмы – синаптонемальный комплекс (СК). В бивалентах гомологичные хромосомы могут обмениваться гомологичными участками.

Такой процесс называется кроссинговером. Профазу І обычно подразделяют на 5 подстадий: лептонему, зигонему, пахинему, диплонему и диакинез (рис. 10.4.).

Рис. 10.4. Мейоз І (профаза І)

(формула генетического материала соответствует 2n4с)

Лептонема. Происходит спирализация хромосом, они укорачиваются и становятся видимыми как обособленные тонкие нити.

Зигонема. Начало (с отдельных участков) и завершение коньюгации гомологических хромосом. Хромосомы коньюгируют т.е. соединяются друг с другом, наподобие затяжки «молния». Такое соединение гомологических хромосом называется синапсом. Две сцепленные таким образом хромосомы называется бивалентом. Каждый бивалент состоит из 4 хроматид. Число бивалентов в клетке равно (у человека n=23).

Пахинема. Происходит укорочение и утолщение бивалентов (стадия толстых нитей) на фоне продолжающейся спирализации хромосом между гомологичными хромосомами происходит – кроссинговер – перекрест с обменом соответствующими участками. Участок, в которых две гомологические хромосомы обмениваются своим наследственным материалом при мейозе, называется хиазмой.

Диплонема. Гомологичные хромосомы начинают расходится (разрушается СК), но они связаны в областях прошедшего кроссинговера – хиазмах. Число хиазм бывает различным (обычно 2-3),в длинных хромосомах больше чем в коротких. Хиазмы показывают, что между хроматидами происходит кроссинговер.

Диакинез. Хромосомы достигают максимальной спирализации и интенсивно окрашиваются. Гомологичные хромосомы удерживаются вместе лишь в отдельных точках хиазм. Биваленты приобретают причудливую форму колец, крестов, восьмерок и т.д. Ядерная оболочка и ядрышко исчезают. Центриоли, если они есть, мигрируют к полюсам и затем образуют нити веретена.

Завершается формированием веретена деления клетки. Биваленты концентрируются в экваториальной плоскости клетки. Нити веретена деления прикрепляются до центромер гомологичных двуххроматидных хромосом, которые расположены по обе стороны от экваториальной плоскости.

Содержание генетического материала соответствует - 2n4c.

К полюсам клетки расходятся двуххроматидные хромосомы; при этом число хромосом у каждого полюса становится вдвое меньше, чем в материнской клетке (происходит редукция). Содержание генетического материала становится - n2c.

Обычно очень короткая. У полюсов клетки группируются гаплоидные наборы хромосом. Востанавливается структура ядра и ядерная оболочка. Происходит частичная деспирализация хромосом.

В конце телофазы І наступает цитокинез и образуется две клетки с гаплоидным набором двуххроматидных хромосом.

Формула генетического материала, образующихся дочерних клеток соответствует – n2c.