- •Билет n1

- •1.Кинематические характеристики

- •Билет №2

- •Билет № 3

- •Билет №4

- •1.Сила трения

- •Сила упругости

- •Сила тяжести и ускорение свободного падения

- •Вес тела.

- •2. .Статистическое распределение Максвелла для молекул газа по скоростям и энергиям их хаотического движения

- •Билет №5

- •1.Уравнение движения тела с переменной массой. Реактивное движение.

- •2.Распределение Больцмана.

- •Билет n6

- •1.Работа и мощность. Коэффициент полезного действия. Кинетическая энергия. Консервативные силы. Потенциальная энергия.

- •Работа при вращательном движении:

- •2.Энтропия и термодинамическая вероятность

- •Билет n7

- •Билет №8

- •2) Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул

- •Билет n9

- •Билет n10

- •Билет n11

- •Билет n12

- •Билет №13

- •1. Дифференциальное уравнение затухающих колебаний. Коэффициент затухания. Логарифмический коэффициент затухания.

- •2.Адиабатический процесс Политропические процессы.

- •Билет n14

- •Билет n15

- •Билет №16

- •Экзаменационный билет №17.

- •1.Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Резонанс.

- •2.Диффузия. Закон Фика. Коэффициент диффузии.

- •Билет n18

- •Билет n19

- •Билет n20

- •1.Корпускулярно – волновой дуализм. Гипотеза де-Бройля. Дифракция электронов.

- •2.Идеальная жидкость. Уравнение Бернулли.

- •21. 1. Уравнение Шредингера. Волновая ф-ция и ее физический смысл.

- •Билет №22.

- •1.Частица в одномерной прямоугольной яме. Стационарные состояния. Туннельный эффект.

- •2.Основное уравнение мкт. Уравнение состояния идеального газа Закон Дальтона.

- •Билет №23.

- •1.Постулаты теории относительности. Преобразования Лоренца.

- •2.Фазовые переходы первого рода. Фазовые диаграммы. Тройная точка. Уравнение Клапейрона Клаузиуса.

- •Билет n24

- •1.Поверхностное натяжение. Давление под изогнутой поверхностью жидкости

- •2.Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции.

- •Билет n25

Экзаменационный билет №17.

1.Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. Резонанс.

Вынужденными колебаниями называются колебания, возникающие в системе при участии внешней силы, изменяющейся по периодическому закону.

Установившиеся вынужденные колебания происходят с частотой, равной частоте вынуждающей силы.

![]() (1)

(1)

Решение

уравнения (1) запишем в виде

![]() (2)

где

u=u(t). После взятия первой и второй

производных (2) и подстановки их в

выражение (1) найдем

(2)

где

u=u(t). После взятия первой и второй

производных (2) и подстановки их в

выражение (1) найдем

![]() (3)

Решение

уравнения (3) зависит от знака коэффициента

перед искомой величиной. Рассмотрим

случай положителньного

коэффициента:

(3)

Решение

уравнения (3) зависит от знака коэффициента

перед искомой величиной. Рассмотрим

случай положителньного

коэффициента:

![]() (4)

(если

(ω02 -

σ2)>0,

то такое обозначение мы вправе сделать).

Тогда получим выражение

(4)

(если

(ω02 -

σ2)>0,

то такое обозначение мы вправе сделать).

Тогда получим выражение ![]() ,

у которого решение будет функция

,

у которого решение будет функция ![]() .

Значит, решение уравнения (1) в случае

малых затуханий (ω02 >>

σ2 )

.

Значит, решение уравнения (1) в случае

малых затуханий (ω02 >>

σ2 )

![]() (5)

где

(5)

где

![]() (6) — амплитуда

затухающих колебаний,

а А0 —

начальная амплитуда.

(6) — амплитуда

затухающих колебаний,

а А0 —

начальная амплитуда.

Резонанс

При частоте вынуждающей силы, равной частоте свободных колебаний, возникает резонанс, то есть «неограниченный» линейный рост амплитуды со временем

Колебания

в резонансе будут описываться следующим

соотношением:

![]() График

резонансных кривых:

График

резонансных кривых:

2.Диффузия. Закон Фика. Коэффициент диффузии.

Диффу́зия- процесс взаимного проникновения молекул одного вещества между молекулами другого, приводящий к самопроизвольному выравниванию их концентраций по всему занимаемому объёму.

Перенос вещества происходит из области с высокой концентрацией в область с низкой концентрацией.

Примером диффузии может служить перемешивание газов (например, распространение запахов) или жидкостей (если в воду капнуть чернил, то жидкость через некоторое время станет равномерно окрашенной)

первый

закон Фика :

![]()

показывает,

что плотность потока вещества J (

)

пропорциональна коэффициенту диффузии

D ( )

и градиенту концентрации

)

и градиенту концентрации

второй

закон Фика:

Коэффициент диффузии D зависит от температуры

Билет n18

1.Стоячая волна — колебания в распределённых колебательных системах с характерным расположением чередующихся максимумов (пучностей) и минимумов (узлов) амплитуды. Практически такая волна возникает при отражениях от преград и неоднородностей в результате наложения отражённой волны на падающую. При этом крайне важное значение имеет частота, фаза и коэффициент затухания волны в месте отражения.

Примерами стоячей волны могут служить колебания струны, колебания воздуха в органной трубе; в природе — волны Шумана.

В одномерном случае две волны одинаковой частоты, длины волны и амплитуды, распространяющиеся в противоположных направлениях (например, навстречу друг другу), будут взаимодействовать, в результате чего может возникнуть стоячая волна. Например, гармоничная волна, распространяясь вправо, достигая конца струны, производит стоячую волну. Волна, что отражается от конца, должна иметь такую же амплитуду и частоту, как и падающая волна.

Рассмотрим падающую и отраженную волны в виде:

y1=y0sin(kx-wt) y2=y0*sin(kx+wt)

где y0 –амплитуда волн, w -циклическая (угловая) частота, измеряемая в радианах в секунду,

k -волновой вектор, измеряется в радианах на метр, и рассчитывается как 2π поделённое на длину волны,

Поэтому результирующее уравнение для стоячей волны y будет в виде суммы y1 и y2:

y=2y0cos(wt)sin(kx)

В случае гармонических колебаний в одномерной среде стоячая волна описывается формулой:

u=u0cos(kx)cos(wt-ϕ)

где u — возмущения в точке х в момент времени t, u0 — амплитуда стоячей волны, w— частота , k — волновой вектор, — ϕ фаза.

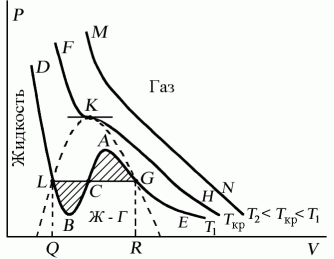

2. Термическим уравнением состояния (или, часто, просто уравнением состояния) называется связь между давлением, объёмом и температурой. Для одного моля газа Ван-дер-Ваальса оно имеет вид:

![]() Проанализируем

изотермы уравнения Ван–дер–Ваальса

– зависимости Р от V

для реального газа при постоянной

температуре. Умножив уравнение

Ван-дер-Ваальса на V

2 и раскрыв скобки, получаем PV

3 – (RT

+ bP)

vV

2 + av2V

- abv3

= 0.

Проанализируем

изотермы уравнения Ван–дер–Ваальса

– зависимости Р от V

для реального газа при постоянной

температуре. Умножив уравнение

Ван-дер-Ваальса на V

2 и раскрыв скобки, получаем PV

3 – (RT

+ bP)

vV

2 + av2V

- abv3

= 0.

Поскольку данное уравнение имеет третью степень относительно V, а коэффициенты при V действительны, то оно имеет либо один, либо три вещественных корня, т.е. изобара Р = const пересекает кривую Р = Р(V) в одной или трех точках, как это изображено на рисунке. Причем с повышением температуры мы перейдем от немонотонной зависимости Р = Р(V) к монотонной однозначной функции. Изотерма при Ткр, которая разделяет немонотонные T < Tкр и монотонные T > Ткр изотермы, соответствует изотерме при критической температуре. При температуре выше критической зависимость Р = Р(V) является однозначной монотонной функцией объема. Это означает, что при T > Ткр вещество находится только в одном, газообразном состоянии, как это имело место у идеального газа. При температуре газа ниже критической такая однозначность исчезает, а это означает возможность перехода вещества из газообразного в жидкое и наоборот. На участке АСВ изотермы Т1 давление растет с увеличением объема (dP/dV) > 0. Данное состояние неустойчиво, поскольку здесь должны усиливаться малейшие флуктуации плотности. Поэтому область ВСА не может устойчиво существовать. В областях DLB и AGE давление падает с увеличением объема (dP/dV)Т < 0 – это необходимое, но не достаточное условие устойчивого равновесия. Эксперимент показывает, что система переходит из области устойчивых состояний GE (газ) в область устойчивых состояний LD (жидкость) через двухфазное состояние (газ – жидкость) GL вдоль горизонтальной изотермы GCL.

При квазистатическом

сжатии, начиная с точки G, система

распадается на 2 фазы – жидкость и газ,

причем плотности жидкости и газа остаются

при сжатии неизменными и равными их

значениям в точках L и G соответственно.

При сжатии количество вещества в

газообразной фазе непрерывно уменьшается,

а в жидкой фазе – увеличивается, пока

не будет достигнута точка L, в которой

все вещество перейдет в жидкое состояние.

При квазистатическом

сжатии, начиная с точки G, система

распадается на 2 фазы – жидкость и газ,

причем плотности жидкости и газа остаются

при сжатии неизменными и равными их

значениям в точках L и G соответственно.

При сжатии количество вещества в

газообразной фазе непрерывно уменьшается,

а в жидкой фазе – увеличивается, пока

не будет достигнута точка L, в которой

все вещество перейдет в жидкое состояние.

Наличие критической точки на изотерме Ван–дер–Ваальса означает, что для каждой жидкости существует такая температура, выше которой вещество может существовать только в газообразном состоянии. Критическую точку K мы определили как точку перегиба критической изотермы, в которой касательная к изотерме горизонтальна