- •Содержание

- •Глава 1 Теоретические основы кластерной политики, ее основные принципы и механизмы реализации 7

- •Глава 2 Перспективы развития и совершенствования кластерной политики Томской области 34

- •Введение

- •Глава 1 Теоретические основы кластерной политики, ее основные принципы и механизмы реализации

- •1.1 Сущность, содержание и принципы формирования кластерной политики страны и региона

- •1.2 Основные элементы, направления, механизмы разработки и реализации кластерной политики рф

- •Глава 2 Перспективы развития и совершенствования кластерной политики Томской области

- •2.1 Региональные факторы и анализ кластерного развития Томской области

- •2.2 Оценка эффективности реализации кластерной политики на примере Томской области

- •Заключение

- •Список литературы и использованных источников Документы и материалы Российской Федерации

- •Интернет-источники

- •Приложение а Расположение инновационных территориальных кластеров на территории России

2.2 Оценка эффективности реализации кластерной политики на примере Томской области

Оценка эффективности реализации кластерной политики Томской области предполагает оценку финансирования кластеров и объемов произведенной ими продукции, оказанных услуг, товаров и т.д.50

Инновационный территориальный кластер «Информационные технологии и электроника Томской области» включает 5 университетов, 3 научно-исследовательских института, более 100 средних и малых предприятий Томской области. Организации кластера оказывают услуги и выпускают продукцию в сфере информационных технологий и в сфере электроники.

Кластер является открытым, т.е. в нем могут участвовать организации, работающие в соответствующих сферах. Ядро кластера составляет учебно-научно-инновационный комплекс (УНИК) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники».

Кластер «Информационные технологии и электроника Томской области» является инновационным территориальным кластером, который характеризуется наличием научно-производственных цепочек, объединяющих участников кластера, механизма координации деятельности и кооперации участников кластера, синергетического эффекта.

Инновационная деятельность Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) сосредоточена на построении максимально эффективного сотрудничества университета с его предприятиями-партнерами.

Инновационная деятельность ТУСУР включает в себя, в т.ч. в рамках реализации кластерной политики региона:

-

развитие инновационной структуры;

-

поддержка предпринимательства среди академического сообщества;

-

пропаганда этого направления внутри студенчества51.

Развитие ТУСУР лет осуществляется в тесном сотрудничестве с наукоемкими фирмами, основанными выпускниками университета. Часть предприятий, открытых учебным заведением, занимает лидирующие позиции на российском рынке, а их разработки являются конкурентоспособными в международном масштабе: они востребованы на достаточно насыщенных рынках США, Германии, Великобритании, Японии, Южной Кореи и стран СНГ. Вместе ТУСУР и предприятия, входящие в пояс инновационного окружения университета, образуют УНИК, в рамках которого реализуются крупные международные проекты, решаются научные и производственные задачи в государственных масштабах, готовится новое поколение элитных инженеров, успешных бизнесменов в наукоемких отраслях.

В современных условиях в состав УНИК входят более 150 компаний, и партнерство продолжает расширяться. Стратегическая цель такой работы – утверждение ТУСУР как предпринимательского университета.

В вопросе практического внедрения своих разработок у ТУСУР накоплен богатый опыт: еще в советскую эпоху, в годы становления университета, благодаря научно-исследовательской составляющей обучения, каждый старшекурсник мог работать в лабораториях, связанных с предприятиями, и участвовать в реальных проектах. Сегодня эта практика трансформировалась в новую уникальную образовательную технологию, предполагающую серьезную работу студентов по созданию конкретных продуктов (с перспективой продвижения этих продуктов на рынке через УНИК) – технологию группового проектного обучения (ГПО).

Процесс обучения студентов по методике группового проектного обучения строится, начиная со второго-третьего курса, вокруг реальных научных проектов.

Основные требования, предъявляемые к проекту: инновационный и/или наукоемкий характер разработки, перспективы коммерциализации проекта.

Студенты-участники группируются в творческие коллективы по 5-7 человек, для каждого проекта назначается руководитель, который поможет сформулировать и развить тематику работы, спланировать сроки и наметить индивидуальные задачи каждому участнику. В рамках одного проекта могут сотрудничать студенты разных курсов, разных направлений обучения, разных кафедр, факультетов и даже вузов города, а иногда и студенты разных стран.

Студенческие проекты, которые успешно прошли конкурс бизнес-планов на этапе ГПО, попадают в студенческий бизнес-инкубатор (СБИ) ТУСУР «Дружба» – первый студенческий бизнес-инкубатор в России.

Инкубатор оснащен всем необходимым для помощи студентам в создании собственного дела. Персонал бизнес-инкубатора оказывает консультационную и организационную помощь студенческим проектам. Когда команда студентов в СБИ создает опытный образец устройства, проект может пройти конкурс, и группа продолжит работу уже в технологическом бизнес-инкубаторе.

Технологический бизнес-инкубатор (ТБИ) был создан ТУСУРв рамках реализации инновационной образовательной программы при поддержке Министерства образования и науки России. Деятельность ТБИ направлена на организацию малых и средних инновационных предприятий: предоставление им оснащенных офисных помещений и комплексных сервисных услуг. ТБИ – это около 30 помещений площадью от 19,66 м2 до 74,19 м2, здесь может быть создано около 200 рабочих мест52.

Предприятия, созданные в СБИ «Дружба» и достигшие значительного роста в ТБИ при его инфраструктурной поддержке, имеют возможность перейти в особую экономическую зону технико-внедренческого типа «Томск».

Распространение результатов научно-инновационной деятельности ТУСУРа и его предприятий-партнеров обеспечивается эффективной работой инновационной инфраструктуры университета. Специалисты вуза занимаются продвижением технологий, товаров и услуг, производимых наукоемким бизнесом ТУСУРа через сеть тусуровских представительств в регионах России, а также через мосты знаний и технологий в мировых инновационных центрах.

Таким образом, ТУСУР в соответствие реализации кластерной политики стремится к тому, чтобы стимулировать инновационную цепочку целиком: от появления интеллектуальной собственности, ее защиты и коммерциализации до преобразования в товар, привлечения инвесторов и запуска серийного производства товара.

Задачами кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» является:

-

Преодоление узости регионального рынка на основе использования потенциала R&D (Research and Development, англ. – научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)).

-

Создание глобально конкурентоспособной исследовательской и технологической среды на местном уровне.

-

Производство не только конкурентоспособной на мировом рынке, но и радикально новой продукции.

-

Расширение механизма стратегического сотрудничества: в структуру кластера должны войти не только предприятия, исследовательские организации, университеты, но и венчурные фонды, и другие посреднические структуры, обеспечивающие синергетический эффект взаимной поддержки производства инновационных продуктов и услуг.

-

Развитие кооперации между родственными кластерами в других регионах и странах.

-

Привлечение инвестиций в развитие входящих в кластер компаний; поиск глобальных партнеров для формирования совместных предприятий.

-

Поддержка существующих и новых малых и средних инновационных экспортоориентированных предприятий.

-

Организация и реализация специализированных обучающих программ подготовка высококлассных специалистов для последующей работы по созданию и развитию высоких технологий в стране.

-

Импортозамещение, рост доходов от экспорта и инвестиционных потоков.

-

Стимулирование роста предприятий, обладающих технологической базой.

-

Формирование предпринимательской культуры.

-

Устойчивое развитие региона, расширенное развитие малого и среднего предпринимательства; создание новых рабочих мест.

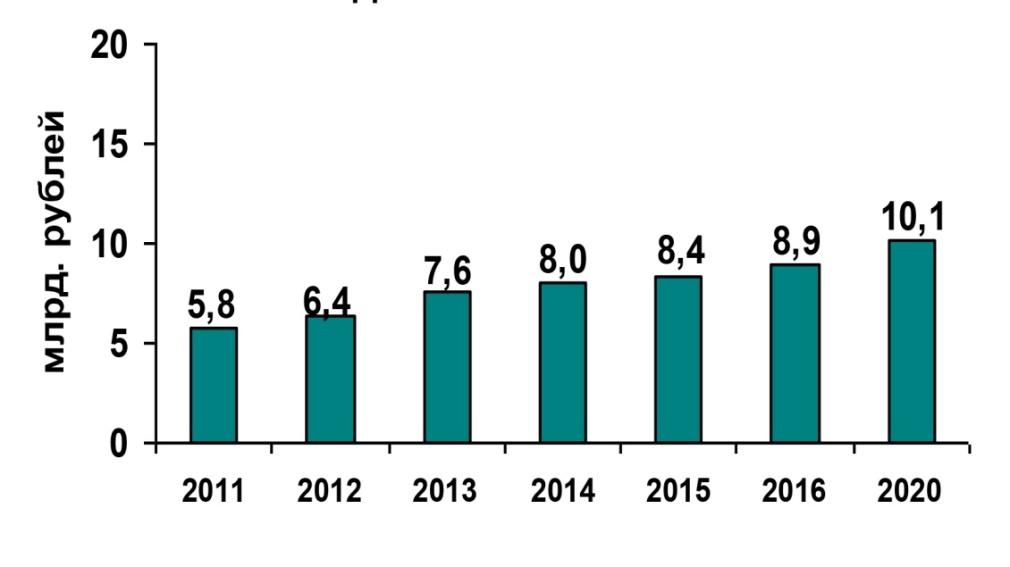

На рисунке 2.4 представлены объемы производства продукции кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»53.

Рисунок 2.4 – Объемы производства продукции кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области»

Приведенные объемы производства показывают достижение целей создания кластера в определенной мере.

На рисунке 2.5 приведена доля работающих на малых и средних предприятиях г. Томска, включая пояс инновационных предприятий университетов54.

Рисунок 2.5 – Доля работающих на малых и средних предприятиях г. Томска, включая пояс инновационных предприятий университетов

По состоянию на 01.09.2016 в кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» включено 173 организации - государственные и юридические лица.

В состав ИТ-кластера Томской области входят:

-

ИТ-компании, производители ИТ-продуктов и решений.

-

ВУЗы, иные научные и образовательные учреждения.

-

Фирмы-поставщики товаров или услуг для профильных предприятий ИТ-услуг (интеграция, аутсорсинг разработки ПО).

-

Дистрибьюторы вычислительной техники и лицензионного ПО.

-

Научные и производственные объединения и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (ОЭЗ, Технопарки, Инвестфонды, бизнес-инкубаторы, центры трансфера знания и др.).

-

Объединения предпринимателей, торгово-промышленные палаты.

На рисунке 2.6 представлена динамика НИОКР ИТ-кластера Томской области55.

Рисунок 2.6 – Динамика НИОКР ИТ-кластера Томской области

Как приведено на рисунке 2.6, сумма НИОКР с 2011 г. по 2016 г. ежегодно увеличивается, обеспечивая развитие ИТ-кластера.

Направления работы ИТ-кластера Томской области включают в себя:

1. Образование:

-

разработка и реализация совместных магистерских программ с ВУЗами по приоритетным для участников ИТ-кластера направлениям;

-

проведение образовательных семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций, круглых столов. Приглашение бизнес-тренеров;

-

формирование инженерной школы;

-

работа со школьниками и студентами.

2. Институт менторов по работе с государственными заказами:

-

работа с государственными заказами;

-

консультирование.

3. Продвижение:

-

выставочная деятельность. Восстановление семинара-выставки «ТомНет»;

-

компенсация маркетинговых и рекламных затрат;

-

медиа продвижение компаний;

-

создание сайта ИТ-кластера.

4. Knowledge management – деятельность в области управления знаний:

-

формирование общей базы знаний на сайте для привлечения клиентов и инвесторов, увеличение притока посетителей на сайт ИТ-кластера;

-

формирование профессиональной базы знаний среди компаний-участников ИТ-кластера;

-

обмен опытом и знаниями.

По состоянию на 01.09.2016 ИТ-Кластер Томской области реализует проекты: проект «Телебриз» (Система предоставления услуг по показу национальных ТВ программ по интернету для национальных коммьюнити для малых и средних операторов) и разработка форматов, программного, аппаратного обеспечения универсального 3D телевидения.

Несмотря на положительные результаты, оценка деятельности ОЭЗ в России является негативной по сравнению с произведенными затратами на их создание и обеспечение. Так, в рамках своих полномочий, Счетная палата РФ произвела проверку деятельности АО «Особые экономические зоны»56. В результате данной проверки установлено, что десятилетний опыт существования ОЭЗ не обеспечил их становление как действенного инструмента поддержки национальной экономики.

В качестве причин таких выводов обозначены следующие:

1. Недостаточный объем созданных рабочих мест по сравнению с объемом вложенных средств из бюджета.

Всего создано 18 177 рабочих мест и 121,9 млрд. руб. из федерального бюджета и 185,9 млрд. руб. вместе с бюджетами субъектов России. В результате, стоимость создания 1 рабочего места составляет 6 млн.706 тыс. 277 руб. из федерального бюджета и 10 млн. 227 тыс. 210 руб. из федерального и бюджетов субъектов РФ.

2. Практически по всем ОЭЗ сроки подготовки и принятия плановых документов, предусмотренных соглашениями о создании ОЭЗ, не соблюдались57. По состоянию на 01.01.2016 Перспективные планы развития ОЭЗ не утверждены по 16 из 33 зон.

3. Строительство объектов инфраструктуры ОЭЗ осуществлялось медленно и с нарушением сроков строительства во всех ОЭЗ без исключения, что негативно отразилось на инвестиционной привлекательности проекта в целом.

По состоянию на 01.01.2016 из 758 запланированных к строительству объектов инфраструктуры ОЭЗ введено в эксплуатацию 526. При этом, плановые значения, подлежащих вводу в эксплуатацию объектов, ежегодно корректируются, в связи с переносом сроков строительства объектов на более поздние периоды. Срыв сроков создания инфраструктуры приводят к отказу потенциальных резидентов от реализации инвестиционных проектов на ее территории.

4. Ответственность регионов по выполнению финансовых обязательств соглашениями о создании ОЭЗ не предусмотрена. Так, по состоянию на 01.01.2016 обязательства региональных бюджетов не выполнены ориентировочно на 41,7% или более чем на 45 млрд. рублей.

5. В результате неэффективных управленческих решений бюджетные средства, выделенные на цели создания отдельных ОЭЗ, значительно превышали реальные потребности. На 1 января 2016 г. объем неиспользованных управляющими компаниями средств федерального бюджета составил 24,8 млрд. руб.

6. Неправомерное затягивание сроков строительства привело к значительному удорожанию работ. При этом, стоимость строительства инфраструктуры ОЭЗ росла как за счет увеличения стоимости объектов, так и за счет увеличения их количества.

Стоимость строительства объектов инфраструктуры, финансируемых из федерального бюджета, в 2015 г., по сравнению с аналогичным показателем 2013 г., увеличилась по ОЭЗ промышленно-производственного типа «Алабуга» в Республике Татарстан на 2,8 млрд. руб., «Липецк» в Липецкой области – на 1,1 млрд. руб. и по портовой ОЭЗ «Ульяновск» в Ульяновской области – на 7 млрд. руб.

7. Преобладали практики принятия разовых решений и поручений при планировании расходов на создание и развитие ОЭЗ. Комплексного экономического анализа при обосновании выделяемых объемов бюджетных ассигнований не проводилось.

Так, в 2006-2015 гг. сумма НДС, исчисленная управляющими компаниями к возмещению из федерального бюджета, составила 10,3 млрд. руб., сумма НДС, перечисленная из федерального бюджета на расчетные счета АО «ОЭЗ» и его дочерних обществ – 8,7 млрд. руб. Указанные суммы при обосновании бюджетных средств, необходимых для финансирования строительства инфраструктуры ОЭЗ, не учитывались. Фактически происходило двойное финансирование АО «ОЭЗ» и его дочерних обществ из федерального бюджета на сумму НДС, учтенного в сметах на строительство и счетах на приобретение основных средств58.

Итак, кластер – особая институциональная форма организации бизнеса. Опыт России и других стран мира показывает, что кластерный подход в государственной политике позволяет повысить эффективность взаимодействия частного сектора, государства, торговых ассоциаций, исследовательских и образовательных учреждений и других организаций, итогом чего является рост конкурентоспособности на всех уровнях хозяйственной системы.

Основная цель кластерной политики – повышение конкурентоспособности экономики на основе формирования и укрепления интеграционных отношений между организациями разных сфер деятельности, что позволяет более эффективно использовать научный, кадровый, производственный потенциалы территорий страны.

Существующий уровень качества обоснования кластерных проектов в регионах России не является достаточным для их эффективной реализации. Его повышение может быть достигнуто посредством, во-первых, обобщения и распространения позитивного опыта ряда субъектов РФ (Ленинградская. Белгородская, Воронежская, Новосибирская, Самарская области и др.) и стран мира (ЕС, США, Швейцария, Австралия и др.), во-вторых, профессионализацией деятельности по разработке и реализации кластерных проектов, обеспечиваемой целевой подготовкой (в системе повышения квалификации) соответствующих кадров для бизнес-структур и государственных органов.

Механизм реализации кластерной политики позволяет обеспечить эффективную разработку и реализацию кластерных проектов. Он включает совокупность форм, методов и инструментов, инвариантными составляющими которых являются: институциональное обеспечение, в том числе институт государственно частного партнерства; экономико-организационное и финансовое обеспечение (стратегии, целевые программы, государственный и региональный заказы на продукцию кластеров, государственное стимулирование разработки инноваций, целевые кредиты и субсидии и др.); маркетинговое и информационное обеспечение.

К сильным сторонам Томского кластера следует отнести конкурентные преимущества основных предприятий - участников, производящих как аппаратуру, так и субстанции, не имеющие мировых аналогов. Например, ООО «Новохим», владеющая правами на технологию синтеза глиоксаля, разработанную в НИ ТГУ, реализует инновационный проект по созданию первого в России производства глиоксаля. Технология синтеза уникальна и превосходит по своим техническим характеристикам известные зарубежные аналоги, вследствие чего продукция на ее основе обладает высокими конкурентными преимуществами. Это позволило запустить собственное производство глиоксаля мощностью 1000 тонн в год.

Также, например, ООО «Альдо-Фарм» - первое в России предприятие по производству имидазола, созданное в декабре 2009 года. В состав учредителей предприятия входит НИ ТГУ. В 2013 году произведено строительство на северной площадке томской ОЭЗ завода по производству химического продукта имидазол, применяемого в фармацевтических отраслях. Продукт на 30 % дешевле китайских аналогов (примерно 800 рублей за 1 кг), но по качеству сопоставим с европейским (BASF)59.

Основным фактором, обуславливающим конкурентоспособность, а также перспективные рыночные позиции многих предприятий – участников кластера, как на российском, так и на зарубежных рынках, является тот факт, что большинство предприятий были созданы на основе новейших технологических разработок, созданных в Томских вузах. Томский инновационный кластер фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий является на современном этапе очень молодым территориально-производственным объединением, имеющим перспективы со временем развиться в полноценный полюс конкурентоспособности.

К сильным сторонам Томского кластера следует также отнести инновационный климат в Томской области, созданный на территории области в последние годы благодаря передовой инновационной политике регионального уровня и стимулирующий создание малых и средних предприятий, ориентированных на коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности ученых вузов и НИИ Томской области.

Вместе с тем, имеются некоторые проблемы и «узкие места», которые в дальнейшем могут оказать сдерживающее влияние на развитие Томского кластера и которые необходимо решить в ближайшее время. К основным слабым местам Томского кластера следует отнести, в основном, такие организационно-методологические моменты, как:

-

отсутствие опыта кластерного взаимодействия;

-

определенное недоверие членов кластера друг другу, власти и т.п.;

-

отсутствие опытных менеджеров и ученых, способных идентифицировать проблемы развития рынка лекарственных препаратов и медицинской техники.

Одним из ключевых подходов к решению имеющихся в развитии Томского кластера проблем и является совершенствование взаимодействия между предприятиями и организациями, составляющими кластер, на принципах кластерного взаимодействия, принятых в развитых странах мира, включая проведение мероприятий, направленных на координацию взаимодействия участников кластера, повышение квалификации и подготовку кадров для управления развитием кластера, в том числе, приглашение зарубежных экспертов и т.д.60

Возможности ускоренного развития Томского кластера обусловлены многими факторами, в первую очередь, тенденциями развития как российского, так и мировых рынков фармпрепаратов и медицинской техники, а также активной политикой федерального и регионального уровня.

К мерам, стимулирующим развитие Томского кластера фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий, можно отнести:

-

Реализацию мер государственной политики по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере (реализация кластерной политики, развитие технологической платформы «Медицина будущего»);

-

Разработку Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года («ФАРМА-2020»);

-

Разработку Стратегии развития медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года;

-

Разработку Стратегии инновационного развития Российской Федерации до 2020 года.

-

Активную политику Администрации Томской области, направленную на развитие инновационного предпринимательства.

-

Потенциал университетов и научно-исследовательских институтов Томской области как в части проведения ориентированных на развитие кластера исследований, так и в части подготовки и переподготовки научно-производственных кадров для предприятий кластера.

О готовности кластера к использованию имеющихся возможностей свидетельствует активная политика предприятий кластера, участвующих, во-первых, в мероприятиях, организуемых Центром кластерного развития Томской области, и во-вторых, в мероприятиях в рамках технологической платформы «Медицина будущего» (координатор - ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск).

Еще одна возможность развития Томского кластера связана с активной фазой развития Особой экономической зоны технико-внедренческого типа, расположенной в г. Томске. Резидентами ОЭЗ являются такие предприятия Томского кластера, как ООО «Aквелит», производящее ранозаживляющие антимикробные повязки ВитаВаллис («нанобинт»), позволяющие значительно уменьшить время лечения ожогов, венозных и диабетических язв, обширных и глубоких пролежней, рожистых воспалений, ООО «Альдо-Фарм» - первое в России предприятие по производству химического продукта имидазол, применяемого в фармацевтических отраслях, превосходящее по уровню конкурентоспособности лучшие мировые аналоги, а также ООО «Солагран Сан», которое находится в стадии вывода на рынок новейшего класса препаратов, использующихся в лечении заболеваний печени. Действующие вещества препаратов будут получены с помощью использования не имеющих аналогов в мире биотехнологических методов глубокой переработки растительного сырья.

Также в г. Томске и г. Новосибирске сложилась формализованная в виде Сибирского центра компетенции по твердотельной СВЧ электронике общность промышленных предприятий, образовательных и научно-исследовательских организаций, решающих одну из ключевых задач инновационного развития российской экономики – возрождение и дальнейшее развитие отечественной СВЧ твердотельной электроники.

При поддержке Министерства экономического развития на базе Сибирского центра компетенции проводятся работы, направленные на организацию Сибирского кластера по твердотельной СВЧ электронике.

На территории Сибири отсутствует целый ряд элементов, необходимых для формирования полноценного инновационного кластера. К данным элементам необходимо отнести инфраструктурные объекты, обеспечивающие устойчивые связи между участниками кластера по подготовке кадров и повышению их квалификации, по проведению НИР и НИОКР, а также по прототипированию инновационных продуктов – институт развития кластера.

Важным условием, обеспечивающим эффективность института развития, должна стать его ориентация на спрос со стороны промышленных предприятий кластера, мотивированный вызовами глобального рынка. В связи с этим, создание в г. Томске института развития Сибирского кластера по твердотельной СВЧ электронике является актуальной задачей. Проект Создания инновационного Сибирского кластера по твердотельной СВЧ электронике в полной мере может быть отнесен к таким проектам.

На региональном и муниципальном уровнях наиболее эффективным будет процесс создания кластеров «снизу», при этом поддержка должна оказываться всем без исключения кластерам61. Так, например, во Франции был объявлен конкурс кластерных проектов, инициаторами которых могли выступать научные (научно-технические) компании и организации (так называемые кластерные инициативы). При этом проект должен влиять на конкурентоспособность кластера, быть поддержан (в том числе и финансово) предприятиями, входящими в ядро кластера.

В общем случае инициатором кластерной инициативы может быть любой участник кластера (или группа участников), за исключением органов государственной власти или органов местного самоуправления. Проекты, инициированные органами власти с целью стимулирования внутриотраслевого взаимодействия (кластерные проекты) должны реализовываться при участии представителей кластера. Типичный кластерный проект – создание Центра кластерного развития.

К числу факторов, которые могут оказать негативное влияние на развитие томского кластера, следует отнести:

-

недостаточный по сравнению с развитыми странами уровень финансирования системы здравоохранения, что может снизить спрос на продукцию предприятий Томского кластера;

-

усиление национальной валюты, что может снизить эффективность экспортных продаж продукции;

-

недостаток средств для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Указанные факторы следует отнести к группе рисков, которые могут снизить эффективность развития кластера. Наиболее значимым для предприятий и научно-образовательных организаций Томского кластера фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий следует считать риск, связанный с необходимостью эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.

Необходимость нивелирования данного риска связана с высоким уровнем конкурентоспособности продукции, производимой основными предприятиями кластера, а также с тем фактом, что научные разработки, которые положены в основу производимой продукции, образуют фактически новый класс (особенно для рынка стран СНГ) исходных материалов (глиоксаль, имидазол) для фармацевтической промышленности, в связи с чем привлекают повышенное внимание конкурентов.

К числу механизмов компенсирования угроз и рисков следует прежде всего отнести политику федерального уровня, направленную на развитие фармацевтической и медицинской промышленности, в настоящее время находящуюся в стадии реализации. Что касается недостатка средств для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности, то эту проблему, скорее всего, следует решать в рамках частно-государственного партнерства, например, через создание особого «Фонда защиты прав интеллектуальной собственности разработчиков и производителей высококонкурентных инноваций». Основными правилами выделения средств из данного фонда должно стать:

-

Финансирование выделяется на патентование только тех разработок, которые не имеют мировых аналогов.

-

Заявка на патентование принимается только от потенциального производителя инновационных товаров или услуг.

-

Заявка на патентование должна подаваться только в мировую триаду патентных семейств.

Финансирование затрат Фонда на патентование следует осуществлять на паритетных началах за счет средств предприятия – заявителя и за счет средств федерального бюджета (или института развития).

В России кластеры не развиваются в достаточной мере из-за недостатка знаний и неумения применять мировые наработки в местных условиях. Кластеры являются инструментом долгосрочного действия. Именно поэтому исполнительные органы власти субъектов РФ должны не только инициировать процесс создания кластеров, но и привлекать к сотрудничеству максимальное количество представителей бизнеса, различных ассоциаций, а также вузов и исследовательских центров62.

Научно-промышленный потенциал Томской области имеет все предпосылки для создания кластеров. В регионе сформирована рациональная институциональная структура научно-образовательного комплекса. На момент открытия ОЭЗ, которые регламентируются действием Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ, в Томске действовало уже несколько инновационно-технологических центров, прошедших аккредитацию и вошедших во Всероссийский союз ИТЦ. При вузах г. Томска существует сеть инновационных малых и средних предприятий с трансфером технологий.

В технико-внедренческой зоне Томской области (ТВЗ ТО) начинает создаваться кластерная модель экономики. На Южном участке ТВЗ г. Томска в начале 2011 г. сдан в эксплуатацию Инженерный корпус (общая площадь составляет 17,5 тыс. кв. метров), который проектировался еще до кризиса и предназначался в основном для ИТ-проектов, т.е. состоит, в основном, из офисных помещений. В условиях, когда потребность резидентов в лабораторных и технологических помещениях кратно превышает имеющийся резерв в ТВЗ, в здании Инженерного центра возможно разместить ключевые технологические проекты, объединенные в кластеры. При этом, потребуются незначительные переделки здания без изменений несущих конструкций.

Объединение в кластеры позволит управлять технологическими центрами компетентным сервисным компаниям, заинтересованным в скорейшей коммерциализации проектов, в формировании портфеля заказных НИОКР для каждого кластера, в генерации новых проектов и в трансфере технологий. Это снизит барьеры на пути инноваций к рынку. В интеграции с инвесторами и администрацией области выбраны четыре приоритетных технологических кластера, которые можно разместить в Инженерном центре: «биомедицинский» (фармакология), «аппаратно-программный» (ИТ), «приборостроительный», «наномодифицированные материалы».

Оценочно эффект от реализации в Инженерном центре только по ключевым проектам к 2016 г. может составить:

-

объем инвестиций более 2,5 млрд. руб.;

-

объем произведенной продукции более 7 млрд. руб.;

-

количество рабочих мест – 1000.

Кластеры будут иметь образующие компании, вокруг которых группируются другие проекты, связанные единой технологией. Кластерная политика Томской области возможность соединить научно-технический потенциал Томска в области фармакологии и биотехнологий и создать ядро фармакологического кластера в ТВЗ-Центре по разработке лекарственных препаратов, который будет сертифицирован по международным стандартам. Не менее 10 компаний объединения «Сибакадеминновация» г. Новосибирска, НИИ СО РАМН заинтересованы во взаимодействии и во вхождении в данный кластер. Среди потенциальных резидентов – компании из гг. Кемерово, Бийск, Красноярск.

Ядром «Аппаратно-программного кластера» станет проект компании «Элекард Девайсез». Новый проект связан с созданием Дизайн-центра для цифровых технологий, где будут разрабатывать и выпускать мультимедийные процессоры, пользовательские устройства и профессиональные программно-аппаратные комплексы. Кластер готов связать до полутора десятков молодых компаний в области цифровых технологий.

Визиткой кластера «наномодифицированные материалы» является проект резидента ООО «РИД», связанный с разработкой и созданием опытного производства полупроводниковых материалов и сенсорных устройств на их основе, а также проект резидента ООО «Сибпарк» по созданию технологии микроплазменных наноструктурных неорганических и неметаллических покрытий.

С 2008 г. на Южном участке ведутся проектные работы корпуса ИТ-технологий, корпуса биотехнологий, корпуса нанотехнологий. На Южном участке в Административно-деловом центре, в частности, могут быть размещены: Бизнес-инкубатор, Центр трансфера технологий, Центр коллективного пользования, Центр подготовки кадров и другие. Непосредственно в каждом корпусе (нанотехнологии, информационные технологии, биотехнологии) будут располагаться центры коллективного пользования с учетом специфики корпуса, что позволит ускорить процесс создания кластерной модели экономики ТВЗ Томской области.

В итоге, можно отметить, что происходящие в мире процессы кластеризации не могли не оказать влияния на экономическую ситуацию в России. В инновационных регионах России, в частности, в технико-внедренческой зоне Томской области и можно определить основные принципы кластерной политики: создание кластеров ТВЗ ТО основывается на государственной поддержке и частном капитале. В ТВЗ ТО есть научный потенциал, государственные университеты, на основе которых можно создавать кластерные системы.

С точки зрения обеспечения роста продаж предприятий кластера, наиболее перспективными являются готовые лекарственные средства, производимые якорными предприятиями кластера - «Фармстандарт-Томскфарма» и НПО «Вирион».

В частности, ОАО «Фармстандарт» выразил готовность сотрудничать с организациями Томской области в рамках Программы развития кластера фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий по разработке и организации производства таких перспективных препаратов - аналогов современных зарубежных оригинальных препаратов, как: анастрозол, бикалутамид, микофеноловая кислота, периндоприл+индапамид, севеламер, эксеместан, диосмин+гесперидин, мемантин, валганцикловир, дазатиниб. Указанные фармпрепараты, являющиеся аналогами современных зарубежных оригинальных препаратов, призваны обеспечить уверенный рост продаж продукции кластера в средне и долгосрочном периоде.

Для развития кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» необходимо радикальное увеличение объемов производства продукции.

В соответствии с основными ориентирами к 2020 г. объем производства продукции кластера должен быть увеличен почти в 2 раза – до 10 млрд. рублей в действующих ценах, причем увеличение объемов производства намечено как на якорных предприятиях за счет расширения номенклатуры выпускаемой продукции, так и в секторе малых предприятий, в том числе и в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2015-2020 годов» и ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». Стратегическим приоритетом развития кластера являются горизонтальная интеграция разработчиков и производителей высокотехнологичного оборудований и аппаратуры, а также диверсификация производства продукции кластера, предусматривающая в том числе, создание новых производств.

В плане развития производств и производственной инфраструктуры кластера необходимо реализовать инвестиционные проекты. Центральными инвестиционными проектами станут проекты по развитию якорных фармацевтических предприятий области: НПО «Вирион» и ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» с объемами инвестиций 1,472 млрд. рублей и 1 млрд. рублей соответственно.

Проект НПО «Вирион» (Томский филиал ФГУП НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России) направлен на реконструкцию имеющихся и создание новых производственных площадей, оснащение современным технологическим оборудованием по производству лекарственных препаратов, не уступающих лучшим мировым аналогам.

Проект ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» включает строительство производственного корпуса и складского комплекса. Приведение имеющегося производства и лаборатории в соответствие с требованиями правил GMP.

Инвестиционный проект ООО «Аквелит» имеет своей целью организацию высокотехнологичного отечественного производства антимикробных ранозаживляющих материалов для эффективного лечения ран различной этиологии без антибиотиков. Стоимость проекта ООО «Аквелит» 360 млн. рублей.

Проект Научно-исследовательского института фармакологии Сибирского отделения Российской академии медицинских наук имеет своей целью создание «Инновационного внедренческого центра по разработке лекарственных средств», включающего в себя следующие структурные подразделения: научно–исследовательская база, образовательная база, центр трансфера технологий с бизнес-инкубатором и опытное промышленное производство.

Одним из центральных проектов, ориентированных на организационное развитие томского кластера фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий, станет проект развития Центра кластерного развития Томской области, как организации – координатора кластера Томской области. На 2016 г. и ближайшую перспективу деятельность Центра кластерного развития будет строиться по 5 направлениям:

-

Развитие в сформированных территориальных кластерах Томской области высокотехнологичных производств малого и среднего предпринимательства.

-

Формирование новых территориальных кластеров Томской области с высокотехнологичными производствами малого и среднего предпринимательства.

-

Ведение и поддержка совместных кластерных проектов (СКП) Центра кластерного развития Томской области.

-

Предоставление услуг для участников кластеров Томской области.

-

Организация деятельности Центра кластерного развития Томской области и координационное управление кластерами.

Еще одним значимым проектом в развитии томского кластера фармацевтики, медицинской техники и информационных технологий должен стать проект Ассоциации «Томский консорциум научно-образовательных и научных организаций», направленный на создание регионального «Инжинирингового центра разработок лекарственных средств, медицинской техники и материалов» (Центр).

На базе Центра, создаваемого в качестве основной инновационно-внедренческой площадки ведущих университетов, научных и производственных центров Томской области, будут сформированы объединенные научно-внедренческие группы в форме временных творческих коллективов по направлениям создания новых лекарственных средств, медицинской техники и материалов, фармацевтического и медицинского оборудования, включающие обучение специалистов в области ориентированных научных исследований, создания и внедрения технологий, трансфера и коммерциализации разработок.

Центр должен быть создан путем реконструкции существующих в Томске производственно-технологических площадок и наполнением их специализированным высокотехнологичным оборудованием.

Разработки должны формироваться в виде комплексных проектов, ориентированных на конкретных региональных производителей, таких как филиал ФГУП НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России в г.Томск НПО «Вирион», ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», малый и средний инновационный бизнес. Комплексные проекты будут рассчитаны на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу, и построены на принципах научной и производственной интеграции, в том числе международной.

На основе разрабатываемых технологий в рамках кластера можно организованы различные производства63. Например, противоопухолевых, противотуберкулезных, противопаразитарных и противомикробных субстанций, а также сырья для производства фармацевтических субстанций; производства шовных материалов, имплантатов, в том числе сосудистых, перевязочных материалов, биоцидных составов; производства оборудования для фармацевтических производств, приборов медицинского применения.

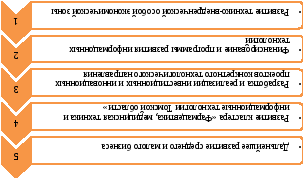

Обобщенно направления развития кластерной политики Томской области можно представить в виде рисунка 3.1.

Рисунок 3.1 – Направления развития кластерной политики Томской области

Таким образом, основными направлениями развития кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» являются фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии.

Разрабатываемая продуктовая линейка медицинской техники позволит оснастить лечебно-профилактические учреждения страны эффективными технологиями диагностики системы крови, внутренних органов, кожных покровов, малотравматичными средствами кардиохирургии, реабилитации пациентов, по своим основным характеристикам соответствующих мировому уровню, а по ряду функциональных параметров превышающих таковой.

Международная кластерная политика основывается на конкурсной основе, системе технопарков, технологических центрах. Новый «Центр технологий» ТВЗ ТО не достиг производственных мощностей полностью. В ТВЗ ТО существует сеть малых и средних предприятий, базирующихся на основе вузов региона. Кластерная политика в ТВЗ Томской области ориентируется на законы ОЭЗ РФ, которые предполагают в своей основе изменения и корректировки.