- •Содержание

- •Глава 1 Теоретические основы кластерной политики, ее основные принципы и механизмы реализации 7

- •Глава 2 Перспективы развития и совершенствования кластерной политики Томской области 34

- •Введение

- •Глава 1 Теоретические основы кластерной политики, ее основные принципы и механизмы реализации

- •1.1 Сущность, содержание и принципы формирования кластерной политики страны и региона

- •1.2 Основные элементы, направления, механизмы разработки и реализации кластерной политики рф

- •Глава 2 Перспективы развития и совершенствования кластерной политики Томской области

- •2.1 Региональные факторы и анализ кластерного развития Томской области

- •2.2 Оценка эффективности реализации кластерной политики на примере Томской области

- •Заключение

- •Список литературы и использованных источников Документы и материалы Российской Федерации

- •Интернет-источники

- •Приложение а Расположение инновационных территориальных кластеров на территории России

Глава 2 Перспективы развития и совершенствования кластерной политики Томской области

2.1 Региональные факторы и анализ кластерного развития Томской области

В России кластерная политика как эффективный инструмент повышения конкурентоспособности регионов находится на начальном этапе внедрения. Позитивными факторами для развития кластерной политики в России являются:

-

наличие большого опыта в формировании и развитии территориально-производственных комплексов и различных форм кооперации;

-

высокий уровень интеллектуального потенциала;

-

развитость технологической инфраструктуры и технологическая культура.

В качестве сдерживающих факторов выступают:

-

слабые связи между научно-исследовательскими институтами и бизнесом;

-

низкое качество бизнес-климата и низкая эффективность отраслевых ассоциаций;

-

недостаточно высокий уровень доверия между представителями бизнеса, науки, власти.

Территориальное расположение кластеров в России приведено в приложении А, по данным Минэкономразвития РФ. Проанализировав по ряду показателей параметры экономической деятельности в секторах российской экономики, можно выявить следующие потенциально успешные сферы кластерообразования (на основе расчета интегрального показателя специализации): обрабатывающие производства (1,20); производство и распределение электроэнергии, газа и воды (1,04); транспорт и связь (1,32); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (1,48). Результаты более детальных расчетов применительно к отраслям, представлены в таблице40.

Таблица – Результаты оценки предрасположенности отраслей экономики к формированию кластеров

|

Вид экономической деятельности |

Коэффициент локализации производства |

Коэффициент оборота |

Коэффициент количества предприятий |

Коэффициент душевого производства продукции |

Интегральный коэффициент |

|

Сельскохозяйственное производство и пищевая промышленность |

0,152 |

0,086 |

0,050 |

0,159 |

1,00 |

|

Нефтяная и газовая промышленность, химия |

0,123 |

0,017 |

0,001 |

1,464 |

0,41 |

|

Легкая промышленность |

0,167 |

0,065 |

0,079 |

0,248 |

1,20 |

|

Энергетика |

0,085 |

0,245 |

0,014 |

0,402 |

1,04 |

|

Строительство |

0,055 |

0,006 |

0,088 |

0,159 |

0,46 |

|

Транспорт и связь |

0,088 |

0,248 |

0,053 |

0,266 |

1,32 |

|

Здравоохранение и социальные услуг |

0,038 |

0,027 |

0,024 |

0,108 |

0,40 |

Структура экономики России существенно отличается от зарубежной, несмотря на опыт трансформации социалистической модели хозяйствования путем рыночных преобразований. Поэтому прямое заимствование институтов кластерной политики, успешных в развитых странах, невозможно. Необходимо селективно использовать зарубежный опыт. Поэтому для разработки эффективной кластерной политики в России в правительственной политике планируется использовать бенчмаркинг, основанный на компаративном анализе опыта идентификации и формирования кластеров таких стран, как Франция, Испания, Норвегия, Италия, Великобритания, Австрия, США, Финляндия, Дания и др.

Бенчмаркинг позволил выявить, что в зарубежной практике методы идентификации кластеров включают в себя как количественный, так и качественный анализ. При этом, количественные подходы позволяют получать более определенную информацию, пригодную для формализованной обработки. Тем не менее, преимущество отдается использованию качественных методов, включающих в себя анализ специализации, конкуренции и сотрудничества, взаимосвязанных видов деятельности, общей культуры и ценностей, анализ цепочек «продавец-покупатель», цепочек создания стоимости, экспортной ориентированности и интервьюирование.

Для повышения эффективности практической реализации региональной кластерной политики необходимо проведение идентификации и оценки уровня развития кластеров. Проведенное исследование позволило сделать вывод об отсутствии единого подхода к процессу идентификации кластеров в региональном пространстве. В российской и зарубежной практике выделяют как количественные (метод расчета коэффициента локализации, концентрации; темпов роста производительности и прибыльности компаний; метод «затраты – выпуск»; использование оценки конкурентных преимуществ по модели М. Портера; оценка пространственной концентрации предприятий на основе интегральных коэффициентов; использование матрицы БКГ; многофакторный анализ и др.), так и качественные (метод интервьюирования, метод фокус-групп, кейсовая методика, составления генеалогического дерева и др.) методы.

Российский опыт территориальной организации кластерных систем наглядно представлен на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Российский опыт территориальной организации кластерных систем

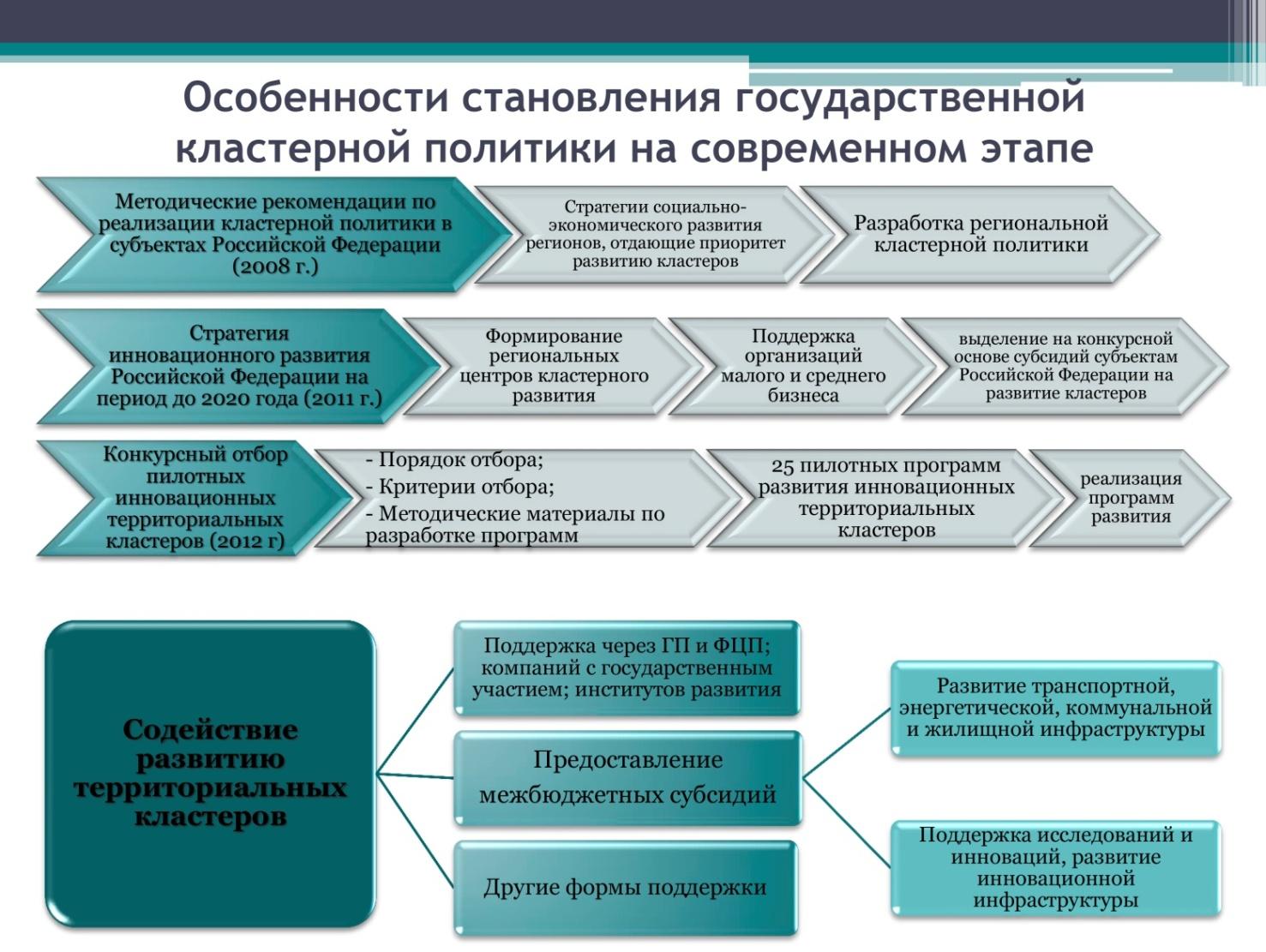

Особенности развития государственной кластерной политики России приведены на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Особенности развития государственной кластерной политики России

Рассмотрим развитие отдельных кластеров в России на примере ее субъектов. Самарская область – первый российский регион, использовавший в социально-экономическом развитии кластерный подход, на основе которого разработана и областная стратегия развития на десять лет. В регионе выделено 8 кластеров:

-

автомобильный;

-

авиационно-космический;

-

нефтедобывающий;

-

химический;

-

транспортно-логистический;

-

туристско-рекреационный;

-

инновационно-внедренческий;

-

агроиндустриальный кластер, который включает 7 основных подкластеров:

-

мясопродуктовый;

-

зернопродуктовый;

-

молокопродуктовый;

-

масличный;

-

плодово-овощной;

-

картофельный;

-

свеклосахарный41.

При этом, выделение инновационно-внедренческого кластера в определенной мере неоправданно.

Потенциал региона с позиции кластерного развития действительно оценивается высоким. Однако, на официальном сайте Правительства Самарской области нет информации о конкретных мероприятиях, направленных на развитие кластеров, кроме информации о Межрегиональном экономическом форуме «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного развития национальной экономики», проводимого с 2007 г.

Правительство Омской области разработало проект кластерного подхода к развитию экономики. Кластерная модель экономики «парк – промышленно-аграрные региональные кластеры» предполагает строительство четырех промышленных производственных кластеров (кремниевого, нефтехимического, лесопромышленного, агропромышленного).

24 ноября 2011 г. состоялся II Международный экономический форум в Омске, где ключевой темой обсуждения представителей власти, бизнеса, научного и экспертного сообщества – было создание новой экономической платформы за счет реализации региональных кластерных проектов. В числе приоритетных названы готовые к реализации инновационные и наукоемкие кластерные проекты, составляющие основу новой индустриальной платформы области.

Также в Санкт-Петербурге 2008 г. был проведен анализ потенциала кластеризации профильных подотраслей промышленности и непромышленных видов деятельности. На основе анализа статистических данных и опроса экспертов был выявлен ряд кластерных инициатив и предложен ряд гипотез о возможной системе кластеризации в Санкт-Петербурге. В итоге было выявлено 9 кластеров. При этом, если сначала основное внимание уделялось мероприятиям просветительского, пропагандистского и информационного характера, то в современных условиях бизнес Санкт-Петербурга генерирует инициативные проекты, направленные на развитие кластеров.

В Кировской области создаются условия для реализации идеи формирования кластеров в различных сферах: разрабатываются системы финансирования, управления, кадрового и информационного обеспечения и отрабатываются механизмы построения кластеров (мебельного, легкой промышленности, туристско-рекреационного, биотехнологического).

В рамках конкурса Минэкономразвития и торговли РФ на предоставление субсидий для реализации мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, создание центров кластерного развития было выделено в качестве одного из приоритетных направлений.

По итогам конкурса были предоставлены субсидии и реализованы проекты в Татарстане, Санкт-Петербурге, Калужской, Самарской, Пермской, Ульяновской, Томской областях.

В Ярославской и Московской областях разработаны концепции кластерной политики, в Санкт-Петербурге, Алтайском крае и Московской области – концепции создания фармацевтических кластеров, в Татарстане, Ульяновской области и Поволжье заключены соглашения о создании кластеров.

В стратегии социально-экономического развития Мурманской области также в качестве стратегического направления обозначено создание региональных кластеров вокруг крупных предприятий и стратегических проектов. На территории Мурманской области возможно создание пяти кластеров, три из которых могут быть отнесены к категории морехозяйственных (транспортно-логистический, нефтегазовый и рыбопромышленный, горно-химический и горно-металлургический, туристический). Именно в видах экономической деятельности, возникающих на стыке суши и морской акватории, формируются важнейшие конкурентные преимущества мурманской экономики.

В целом, если рассмотреть структуру экономики Мурманской области, сформированную в советское время, можно предположить, что она формировалась именно с позиций кластерного подхода.

Первым кластером в России обозначен мурманский рыбопромышленный комплекс. Это обоснованно, т.к. данный комплекс включает в себя десятки рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих и судоремонтных предприятий, портовая и транспортная специализированная инфраструктура, Мурманский государственный технический университет и Морской рыбопромышленный колледж им. Месяцева, Полярный институт рыбного хозяйства и океанографии и Мурманский морской биологический институт – полное соответствие теории Портера (2001), включая внутреннее взаимодействие и конкурентоспособность на мировом уровне.

Тем не менее, следует отметить, что в современных условиях конкурентоспособность, основанная на инновационной составляющей кластера, недостаточна, ряд предприятий убыточны, взаимодействие между ними практически отсутствует.

Выделяя кластеры на подведомственной территории, региональные и муниципальные власти определяют, прежде всего, на фактор концентрации производства, иногда выделяя кластер, включающий 1-2 предприятия. В результате, в России насчитывается около 300 региональных и локальных кластеров.

Однако, фактор концентрации предприятий и организаций на этих территориях не является показателем кластера, но может стимулировать создание кластера в случае, если между этими предприятиями начнется активный неформализованный обмен информацией, результатом которого станет обоюдовыгодное взаимодействие.

В современных условиях практически все международные проекты, особенно проекты трансграничного сотрудничества, предусматривают в качестве основного элемента создание сетей в различных сферах42.

Основными направлениями кластерной политики в Методических рекомендациях Минэкономразвития РФ по реализации кластерной политики в северных субъектах РФ названы содействие институциональному развитию кластеров, развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия, а также обеспечение формирования благоприятных условий для развития кластеров. Данные направления полностью охватывают весь спектр деятельности органов власти по формированию и развитию кластеров, однако, формируя кластерную политику, целесообразно в качестве системообразующего элемента использовать создание сетей сотрудничества и стимулирование неформализованного информационного обмена в профессиональной сфере43.

Механическая реализация проектов в рекомендованных направлениях не приведет к созданию кластеров, т.к. кластер – это не просто концентрация ряда компаний на одной территории, а, прежде всего, взаимодействующие на постоянной основе, по собственной инициативе и для получения собственных выгод предприятия.

Одним из элементов реализации кластерной политики, как рассмотрено в теоретической части работы, является использование потенциала ОЭЗ. Также данный элемент характеризуется в нормативно-правовых актах, связанных с кластерной политикой.

В качестве результатов деятельности ОЭЗ можно выделить ряд показателей, исходя из целей их создания. С 2005 г. в России создано 33 ОЭЗ четырех типов – 6 технико-внедренческих, 9 промышленно-производственных, 15 туристско-рекреационных и 3 портовые44.

По официальным данным Правительства РФ, на территории ОЭЗ всех типов на 01.01.2016 зарегистрировано 435 резидентов (порядка 70 резидентов с участием иностранного капитала из 29 стран мира), в т.ч. в 2015 г. привлечено 114 новых инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций 102 млрд. рублей.

Объем инвестиций, в т.ч. капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ, составил 177,6 млрд. рублей, в т.ч. за 2015 год – 25 млрд. рублей.

Объем товаров (услуг), произведенных (оказанных) резидентами ОЭЗ, за 2015 г. составил более 35 млрд. рублей. Около 3 тыс. рабочих мест создано резидентами ОЭЗ за 2015 г. Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты всех уров-ней, за 2015 г. составил 5 млрд. рублей.

Кроме этого 21 резидент ОЭЗ в 2015 г. построил и сдал в эксплуатацию собственные объекты, в т.ч. это резиденты с иностранным капиталом: из США (ООО «Форд Соллерс Елабуга», ООО «3М Волга», ООО «Праксайр Самара»), Швейцарии (ООО «АББ Электрооборудование», ООО «Новартис Нева»), Испании (ООО «СИЕ Аутомотив Рус»), Германии (ООО «Хави Логистикс Елабуга», ООО «ОБО Беттерманн Производство», ЗАО «АКВАНОВА РУС»), Нидерландов (ООО «ТРИОТТ Липецк»), Японии (ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус», ООО «Хай-Лекс Рус»)45.

В соответствии с Отчетом Минэкономразвития России «О результатах функционирования ОЭЗ за 2015 г. и за период с начала функционирования ОЭЗ» работа ОЭЗ оценена как достаточно эффективная по сводному показателю эффективности – 54 % за 2015 г. и 59 % за период с начала функционирования для всех ОЭЗ46.

Порядок расчета Сводного показателя эффективности ОЭЗ установлен Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 643 «О порядке оценки эффективности функционирования особых экономических зон», который учитывает:

-

число резидентов ОЭЗ;

-

созданных рабочих мест ОЭЗ;

-

объем частных инвестиций в ОЭЗ;

-

объем производства в ОЭЗ;

-

количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов ОЭЗ;

-

затраты на создание ОЭЗ;

-

объем уплаченных налогов и таможенных пошлин с ОЭЗ (с учетом фактических и плановых значений, т.е. сравниваются запланированные и фактически достигнутые значения) и т.д.47

По видам Сводный показатель эффективности составил за 2015 г.:

-

технико-внедренческие ОЭЗ – 76 % (оценка – достаточно эффективное по методике Постановления Правительства РФ от 07.07.2016 № 643);

-

промышленно-производственные ОЭЗ – 68 % (достаточно эффективное);

-

туристско-рекреационные зоны – 46 % (неэффективное функционирование);

-

портовые ОЭЗ – 27 % (неэффективное функционирование).

Наибольшую эффективность за 2015 г. по сводному показателю эффективности продемонстрировали технико-внедренческие и промышленно-производственные ОЭЗ.

По видам Сводный показатель эффективности за период с начала функционирования ОЭЗ составил:

-

промышленно-производственные ОЭЗ – 86 % (достаточно эффективное);

-

технико-внедренческие ОЭЗ – 79 % (достаточно эффективное);

-

туристско-рекреационные зоны – 43 % (неэффективное функционирование);

-

портовые ОЭЗ – 33 % (неэффективное функционирование).

Самыми эффективными в России ОЭЗ с момента их создания являются промышленно-производственные и технико-внедренческие ОЭЗ.

Краткий обзор региональной кластерной политики показал, что в российских регионах не используется зарубежный опыт кластеризации экономики. При этом, даже в регионах, где кластерная политика заявлена в качестве приоритета, результативность ее реализации в виде конкретных показателей отсутствует. В современных условиях приоритет обозначен на определение собственно кластеров, существующих и потенциальных. В концептуальных и нормативных документах обозначены направления кластерной политики и проводятся различные мероприятия, реализуются кластерные проекты и поддерживаются кластерные инициативы.

В Томской области создан Центр кластерного развития Томской области (ЦКР ТО) – организация, создаваемая региональными органами исполнительной власти в целях содействия принятию решений и координации проектов, обеспечивающих развитие кластеров, в том числе инновационных кластеров, и кооперационное взаимодействие участников кластеров между собой:

-

В 2011 году осуществлено создание и организационно-правовое оформление Центра кластерного развития Томской области как элемента региональной инновационной инфраструктуры.

-

Проведены работы по формированию и организации деятельности шести современных кластеров.

-

Осуществляются три совместных кластерных проекта, охватывающие всех участников кластеров.

-

Разработанное методическое обеспечение и комплекты управленческой документации используются для создания и управления кластерами и при функционировании Центра48.

Центр кластерного развития Томской области является специализированной организацией развития инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области», курирует действующие и создающиеся кластеры Томской области, предприятия малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности кластеров:

-

Инновационный территориальный кластер «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области».

-

Кластер «Информационные технологии».

-

«Лесной кластер».

-

Кластер «Твердотельная СВЧ электроника».

-

Кластер «Фторидные технологии».

-

Кластер «Северский промышленный кластер».

-

Кластер «Информационные технологии и электроника».

Модель развития кластеров Томской области можно представить в виде рисунка 2.3.

Рисунок 2.3 – Модель развития кластеров Томской области

Целями создания кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» являются:

-

Эффективное сочетание внутрикластерной кооперации и внутренней конкуренции; сетевой характер взаимодействия участников (инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, учреждений науки и образования) позволят сформировать ориентированную на результат цепочку распространения новых знаний, технологий и инноваций.

-

Достижение синергетического эффекта: в частности, повышение конкурентоспособности предприятий и организаций, входящих в кластер, и Томской области, в целом.

Кластер «Информационные технологии» Томской области (ИТ-кластер) создается в целях повышения социально-экономического потенциала Томской области, обеспечения конкурентоспособности высокотехнологичных и информационных отраслей, а также наполнения доходной части бюджета.

Томская область представляет высокоэффективную и перспективную площадку для формирования и базирования ИТ-кластера. Можно выделить следующие основные предпосылки формирования ИТ-кластера в Томской области:

-

Успешное функционирование большого количества развитых ИТ-компаний, стремящихся к объединению и интеграции своих ресурсов (интеграционная база – организация ТомКит объединяет 12 лидирующих предприятий ИТ отрасли).

-

Научно-образовательная база Томской области обеспечивает высокий потенциал для инновационной активности региона и постоянный приток высококвалифицированных специалистов на предприятия ИТ-кластера.

-

Томская область – один из ведущих научно-образовательных центров России. Крупнейшие университеты входят в пятерку лучших высших учебных заведений России. Вклад научно-образовательного комплекса в ВРП превышает 7%.

-

Стратегическое партнерство томских ВУЗов и предприятий ИТ-кластера. Научно-исследовательская деятельность университетов, НИИ Томской области ведется в рамках установленных приоритетных направлений развития, среди которых важное место занимает сфера информационных технологий. Полный перечень стратегически перспективных направлений также включает в себя:

-

новые материалы и нанотехнологии;

-

биотехнологии;

-

информационные технологии;

-

медицинское приборостроение;

-

телекоммуникации и точное приборостроение.

Многие из данных отраслей находятся в тесной взаимосвязи со сферой информационных технологий, что обеспечивает высокий потенциал для научного и практического сотрудничества.

-

Создание ИТ-кластера гармонично вписывается в стратегию развития Томской области, а следовательно будет реализовано как в интересах ИТ-компаний, так и в интересах региональных органов власти. Первый приоритет развития Томской области в соответствии со Стратегией развития Томской области (Администрации Томской области) – это информационные технологии, биотехнологии, научно-образовательный комплекс.

-

Существенную роль играет наличие в Томске особой экономической зоны технико-внедренческого типа, в составе которой свыше 50 % составляют именно компании, работающие в сфере информационных технологий. Опыт успешной интеграции, научно-исследовательский потенциал, инновационная активность, схемы взаимодействия и кооперации предприятий томской ОЭЗ – все это послужит хорошей базой для налаживания эффективной работы компаний-участников ИТ-кластера.

-

Наличие квалифицированные трудовых ресурсов в области ИТ, а также в других отраслях экономики. Интеллектуальный потенциал области в новых условиях рассматривается как главное конкурентное преимущество Томской области и ее основной стратегический ресурс для развития в регионе экономики инновационного типа на основе интеграции образования, науки и производства. Немаловажным фактором является возможность организации дополнительного обучения, подготовки и переподготовки специалистов, необходимой квалификации, исходя из потребностей предприятий-участников ИТ-кластера на существующей базе учебных заведений Томской области.

Задачами данного кластера являются следующие:

-

увеличение количества полученных участниками кластера государственных заказов, заявок и грантов;

-

обеспечение участников кластера (промышленные предприятия, малый и средний бизнес, ВУЗы и научно-исследовательские институты) информацией о мерах государственной поддержки развития бизнеса;

-

обеспечение участников кластера консультативной помощью и средствами для разработки документации, необходимой для получения государственной поддержки их инвестиционных проектов и программ развития на уровне Российской Федерации и Томской области;

-

повышение уровня профессиональной компетенции сотрудников предприятий ИТ-кластера;

-

увеличение темпов экономического роста региона, повышение производительности труда и интенсификации производства в сфере ИТ, повышение конкурентоспособности сферы ИТ;

-

вывод продукции сферы ИТ Томска на международные рынки, содействие в продвижении бренда Томской области, обеспечение наращивания конкурентных преимуществ участников кластера;

-

формирование положительного имиджа ИТ кластера среди населения города, области, страны;

-

налаживание эффективного сотрудничества власти, бизнеса и ВУЗов.

Предпосылками развития лесного кластера Томской области являются:

-

наличие лесоресурсной базы;

-

наличие кадрового потенциала, традиционно ориентированного на лесную отрасль. Возможность подготовки специалистов ЛПК всех уровней;

-

близость перспективных рынков сбыта;

-

возможность производства в регионе компонентов для продукции глубокой переработки древесины – древесных плит, клееных изделий и волокнистых полуфабрикатов;

-

наличие энергетических ресурсов – биоресурсов, нефти, газа для производственных и бытовых нужд;

-

наличие строительной базы для нового строительства и реконструкции объектов ЛПК и инфраструктуры;

-

наличие комфортного областного инвестиционного законодательства49.

В отношении текущего состояния лесопромышленного комплекса Томской области следует отметить, что на сегодняшний день в регионе имеется ряд примеров устойчивых региональных связей, которые можно рассматривать как элементы кластерной структуры. Основными образующими структурами кластера являются лесоперерабатывающие предприятия Томской области, производящие конечный продукт. Их партнерами в производстве, продвижении и реализации выпускаемой продукции являются:

-

научно-образовательный комплекс (кадры, консалтинг, технологии);

-

химическая промышленность (компоненты для производства);

-

средства массовой информации и выставочные центры (информационные услуги);

-

органы государственной власти (формирование лесной политики, инвестиционное законодательство, стратегические приоритеты);

-

энергетика;

-

организации лесного хозяйства (управление лесным хозяйством);

-

союз лесопромышленников и лесоэкспортеров (попытка координации);

-

машиностроительные предприятия;

-

строительство, дорожно-строительный комплекс (строительство и реконструкция объектов ЛПК и инфраструктуры);

-

население.

Таким образом, в Томской области объективно существуют предпосылки и условия создания лесного кластера. Для его формирования и развития необходимым является проведение комплекса подготовительных и основных работ, направленных на формирование кластерной структуры, обеспечивающей повышение конкурентоспособности лесного сектора и экономики региона в целом.

ООО «Центр кластерного развития Томской области» - элемент инновационной инфраструктуры, деятельность которой, в том числе, направлена на коммерциализацию научных разработок, содействие развитию инновационных территориальных кластеров, поддержку малого и среднего предпринимательства, и обеспечивает непрерывность процессов создания конкурентоспособной наукоемкой продукции, повышение инновационной активности предприятий и развитие малого наукоемкого предпринимательства.

Центр является курирующим для действующих и создающихся кластеров Томской области, предприятий малого и среднего предпринимательства в рамках деятельности кластеров, и одновременно специализированной организацией развития инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области», который стал в 2012 году победителем в конкурсе Минэкономразвития России на поддержку инновационных территориальных кластеров.

Центр, как специализированная организация развития Томского кластера, создает условия для эффективного взаимодействия организаций - участников Кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, инвесторов в интересах развития Кластера.