- •Содержание

- •Предварительное замечание

- •Введение

- •Глава I в поисках господина Блуждание

- •Глава II рождение даймё Укоренение

- •Глава III горизонты расширяются Суномата

- •Нервы войны: деньги

- •Глава IV в направлении столицы в направлении Киото

- •Кто окажется вне закона?

- •Глава V огонь нагасино Нагасино

- •Нагахама

- •Химэдзи, Белая цапля

- •Глава VI перелом Покушение

- •Глава VII к высшей власти Наследство

- •Ненависть внутри клана

- •Официальные почести

- •Золотой век Киото

- •Глава VIII как далеко простирается мир? Мир в представлении Хидэёси

- •Глава IX годы блеска Великое чаепитие в Китано и другие празднества

- •Снова и снова деньги

- •К тотальной власти

- •Континентальное искушение

- •Глава х за морем Авантюра

- •Глава XI радость и ненависть Отцовство

- •Снова внешний мир

- •Глава XII фусими

- •Глава XIII небытие

- •Приложения Хронология

- •Перечень основных мест и лиц

- •Библиография

- •Общие работы

- •Собрания текстов

- •Исследования об эпохе в целом

- •Работы, посвященные Хидэёси

Глава III горизонты расширяются Суномата

Токити исчез во мраке бурного прошлого, и началась история Хидэёси, владельца замка Суномата.

Этот форт поднялся на входе в землю Мино, землю «Трех Равнин», как ее называли, имея в виду три маленьких плато, образующие террасы и переходящие в обширную систему мощного горного массива; Мино была местностью суровой — силы сопротивления, как на всех земляхчю сложным рельефом, могли здесь взять верх над самыми могучими и наилучшим образом организованными армиями. Хидэёси это знал и без отдыха работал над совершенствованием своих укреплений, неустанно продолжая постройку крепости, ядро которой, возведенное наскоро, удовлетворяло лишь настоятельным нуждам, но не могло надолго обеспечить оборону на вражеской территории.

По счастью, Сайто, пришедшие в расстройство в результате смерти своего вождя и его детей, раздираемые противоречивыми чувствами, не проявляли настоящей враждебности. Хидэёси наблюдал за развитием этой запутанной ситуации, которая могла иметь как наилучший, так и наихудший исход. Он ждал и размышлял. Он знал, что сделан из теста, из которого делают величайших людей; но, дав ему ум, природа поместила этот ум в жалкое тело, и случаю было угодно, чтобы он родился бедняком на земле лена, который принадлежал к далеко не самым значительным ленам Японии. Он ничего не получил авансом. Все выигрыши, которых добивался он, были для него наградой за ловкость, за умение размышлять, верно оценивать, за дерзость, которую уравновешивал широкий обзор событий, — словом, Хидэёси обладал качествами гениального игрока. Он знал это, и так же воспринимали его другие. Он не питал никаких иллюзий насчет верности вассалов, ведущей к победе; он сознавал пределы своих сил; ему была знакома ненависть, вызванная зря пролитой кровью, и он, наоборот, ценил личные связи, созданные переговорами и взаимным уважением. Наконец, он был слишком хорошим стратегом, чтобы не опасаться многочисленных фронтов и ненадежности слишком обширных союзов. Его господин Нобунага тоже иногда проявлял некоторое понимание этого, но такое мимолетное просветление у него быстро уступало место слепой ярости; тот же порок, ядовитый плод медленного, но неумолимого разложения, которое несет с собой власть, подстережет и Хидэёси в конце жизни. Но пока, в начале карьеры, он предпочитал медлить, обеспечивать себе тылы, прежде чем наступать; хотел этого Нобунага или не хотел, на завоевание Мино не следовало рассчитывать в ближайшее время, что вскоре показала история Осава Дзиродзаэмона.

Дзиродзаэмон, владелец замка (Унума) в земле Мино, был вассалом семейства Сайто. А вот его старший брат с давних пор принял сторону Нобунага, фактически прежде всего сторону Хидэёси, восхищения перед которым не скрывал. После того как сами Сайто как будто утратили веру в собственные силы, Дзиродзаэмон, как и его брат, явился к Хидэёси, который принял его и посоветовал принести клятву верности лично Нобунага.

И Дзиродзаэмон направился в Киёсу, влекомый самыми благими намерениями. Нобунага, человек недоверчивый, относившийся ко всему с подозрением, не понял, с чего бы у него появился этот новый союзник, глубинные причины поступка которого — восхищение перед его помощником — были ему недоступны. Дзиродзаэмона он принял за шпиона, хуже того — за труса, за ненужный рот, а значит, за человека, опасного для военного вождя. И он без дальнейших церемоний посоветовал Дзиродзаэмону покончить с собой. Это было не более чем угрозой или, скорее, настоятельным советом, но с момента, когда уста господина произнесли приказ, никаких возражений последовать не могло, потому что сама жертва не могла показать свою добросовестность иначе, чем согласившись умертвить себя. Столь пагубное стечение обстоятельств грозило лишить Хидэёси и его людей ценного союзника на территории, еще плохо подчиненной. Своевременно предупрежденный — что за военный вождь без осведомителей, в том числе и в стане собственного сюзерена? — Хидэёси спешно прибыл из Суномата, взял Дзиродзаэмона под защиту — это показывает, насколько он лично доверял последнему, — и в последний момент не дал совершиться трагедии. Тогда он сплел одну из сложных интриг вполне в духе времени, вдохновленную китайской военной стратегией; в подобных делах он чувствовал себя как рыба в воде.

Загвоздка состояла в том, что Нобунага никогда бы не дал бы себя убедить, пока Дзиродзаэмон был один; чтобы ему поверили, последний должен был заплатить за присоединение, добившись в свою очередь союза с важным лицом, честность которого было бы невозможно поставить под сомнение. Вечный сюжет: с одной стороны — прозелитизм, с другой — система гарантий! Таким образом, требовалось найти нового союзника. По размышлении Хидэёси выбрал другого сеньора из земли Мино, Такэнака Сигэхару. Представители семейства Такэнака, потомки Минамото и, следовательно, императорского рода, выглядели людьми, стоящими выше всяких подозрений в измене, равно как и в трусости. Но как было убедить его? Этот человек, глубоко потрясенный драмами, которые произошли в семействе Сайто, удалился в свое поместье Курихара, обрил себе череп и жил как монах, предавшись изучению священных текстов и молитве. Как было подступиться к отшельнику, чтобы раскрыть перед ним все извивы политики, которая, сколь бы огромные ставки ни разыгрывались, сводилась к перипетиям грязной схватки за власть?

Плодовитая кисть и необузданное воображение рассказчиков описали дальнейшую историю, выведя Хидэёси в комичном образе: он переоделся самураем без господина (ронинам), чтобы вернее проникнуть к Сигэхару. В ходе беседы Хидэёси упрекает Сигэхару за то, что тот утратил интерес к миру, где злодеи истребляют добродетельных; он его умоляет поступить на службу к единственному господину, достойному этого имени, — Нобунага. Тут Сигэхару догадывается о хитрой уловке и узнает в своем госте человека с «обезьяним лицом», уже легендарного, чьими талантами пользуется Нобунага и которого кое-кто считает демоном. Сигэхару выражает изрядную досаду, однако как человеку религиозному ему ни на миг не приходит в голову кликнуть стражу, и он волей-неволей выслушивает своего собеседника. Солнце давно уже село, в поместье все спят, у Хидэёси в распоряжении целая ночь, которую он использует, чтобы доказать свою правоту. Напрашиваются трогательные литературные реминисценции — если изменить время и место действия, можно подумать, что читаешь знаменитое место из прославленного китайского романа «Троецарствие», действие которого происходит в III веке, в конце правления династии Хань, на который пришлись военные и крестьянские восстания, романа, где храбрец (Гун Мин) умоляет последнего отпрыска свергнутого императорского рода (Лю Бэя) взяться за оружие, чтобы восстановить власть своих предков.

Тем не менее, пусть перипетии этой истории принадлежат японо-китайскому эпическому воображаемому, нет никаких оснований сомневаться ни в конечном присоединении Сигэхару к лагерю Нобунага, ни в том, что существенную роль в этом сыграл Хидэёси. Когда клубок был распутан, Нобунага показал себя столь же счастливым и польщенным, сколь прежде — озлобленным и торопящимся наказать Дзиродзаэмона. Чтобы изгладить из памяти последнего пережитые драматические часы, Нобунага торжественно передал ему его замок Унума, а самураю-монаху Сигэхару посоветовал поселиться у Хидэёси, в Суномата, — то и другое было способом под видом щедрости обеспечить себе верность своих людей. Призрак измены никогда не исчезал. Как и предугадывал Хидэёси, маневр блестяще окупился: присоединение Сигэхару послужило примером, и к Нобунага примкнули многие феодалы Мино, в том числе Като Тораносукэ (Киёмаса), родственник Нэнэ — супруги Хидэёси — и один из лучших полководцев, каких последний только будет иметь под своим началом. Только тогда Хидэёси наконец согласился приняться за завоевание Мино: теперь бы никто его не понял, если бы он не воспользовался приобретенными преимуществами. Итак, в 1564 г. Нобунага вновь осадил Инабаяма, и на сей раз его тылы были надежно прикрыты: с одной стороны — крепостью Суномата, с другой стороны — рекой.

Тем не менее он получил суровый урок: задача оказалась даже более сложной, чем рассчитывал осторожный Хидэёси. Чтобы сломить сопротивление осажденных, понадобилось две недели, мало того — пришлось прибегнуть к малопочтенным услугам перебежчика, проведшего армию Нобунага тайным ходом, на выходе из которого осаждающие подожгли наружные стены замка. В этот момент Сигэхару, самурай-монах, напомнил о том, что ему пообещали в обмен на его присоединение: жизнь защитника цитадели и его семьи будет сохранена. Побежденные выскользнули за пределы внешних стен, чтобы, говорят, направиться в Киото, где они действительно исчезнут с политической сцены после преступлений, совершенных их отцом (приемным сыном — братоубийцей и отцеубийцей), это могло выглядеть восстановлением подлинной справедливости. Но вместе с ними парадоксальным образом исчезли всякие поползновения к реваншу со стороны рода Сайто, и провинция Мино, столь вожделенная, наконец попала в загребущие руки Нобунага.

Охмелевший от радости, тот щедро вознаградил Хидэёси, изворотливый, но эффективный гений которого внезапно выступил на авансцену театра военных действий. Горе побежденным и слава победителю! Нобунага сделал его сеньором трех округов земли Мино, дававших превосходный ежегодный доход в 80 тысяч коку, или мер риса (служивших денежным эквивалентом). Таким образом господин замка Суномата стал не просто даймё, а богатым даймё, тогда как Нобунага счел приятным — и полезным? — поселиться прямо напротив него, в Инабаяма, название которой он изменил на Гифу—еще один топоним, позаимствованный из китайской истории: она питала воображение этих феодалов, не обладавших большой культурой, кроме беллетристической или же исторической в той мере, в какой история была лишь переживаемым въяве романом. В Китае Гифу (по-китайски Цифу) был местом, откуда выступил царь «Воин» (У-ван) из древней царской династии Чжоу, который в XI в. до нашей эры отнял у предшествующих суверенов, династии Шан, пришедшей в упадок, бремя «мандата Неба» (понимайте: бразды правления). Для Нобунага аллюзия была ясной: из Гифу он отправится на завоевание Японии и присвоит себе высшую исполнительную власть, в то время как его тылы будет в качестве базы прикрывать замок Киёсу в Овари, колыбель его рода.

Позволительно задаться вопросом, не переоценивал ли все-таки Нобунага свои возможности, что бы там ни говорил Хидэёси, никогда не упускавший случая громко и страстно вещать о будущей славе своего сеньора.

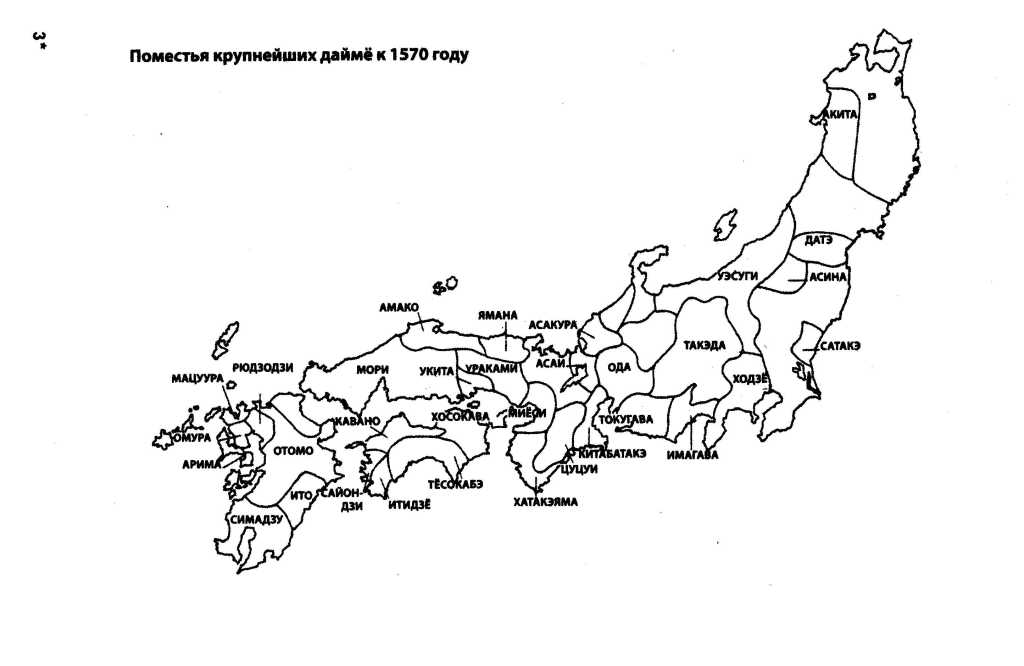

В самом деле, завоевание Мино далеко не упрощало его задачу, а в одном отношении даже усложняло ее. Конечно, оно открывало пути к столице, расположенной на западе, но вместе с тем вынуждало Нобунага принимать в расчет то, что он до этого высокомерно игнорировал, — феодалов Восточной Японии. Там существовало такое же противостояние, как и в центре страны, между континентальными и приморскими провинциями, между горными землями и побережьями. К этим конфликтам даже добавлялась ярко выраженная враждебность между обоими «фасадами» архипелага — открытым к Тихому океану и обращенным к Японскому морю. Не чертой ли времени была такая трансформация некогда локальных стычек в огромные региональные конфликты, экономическая ставка в которых превышала возможности самых видных вождей, — если только они вовремя не находили более прочную основу для своего величия?

Обратившись таким образом к японскому Востоку, нельзя было не заметить самого грозного из этих паладинов — легендарного Такэда Сингэна (1521-1573), прославленного потомка императорского рода Сэйва-Гэндзи, того самого рода, из которого по традиции выбирали сегунов.

Биография Такэда Сингэна тоже была насыщенной. Он был старшим из братьев, но отец захотел лишить его наследства в пользу младшего брата, которого больше любил. Это значило не учесть энергичности молодого человека, который без тени сожаления в 1540 г. изгнал отца и поручил держать его в заточении своему зятю Имагава Ёсимото — тому самому, которому Нобунага с помощью Хидэёси через несколько лет, в 1560 г., нанесет столь сокрушительное поражение при Окэхадзама. Таким образом, из соображений простой семейной солидарности, не обменявшись ни единым ударом, Нобунага и Сингэн в силу вещей стали врагами. А ведь Сингэн был богат и железной рукой правил провинцией Каи (ныне префектура Яманаси) у подножия гор Канто, западней современного Токио; он обрил голову в 1551 г., частично удалившись от мира и приняв буддийское имя Сингэн, под которым потомки его и запомнили; тем не менее его мощь подрывали — к счастью для Нобунага — нескончаемые столкновения, которые он с 1547 г. вел со своим северным соседом, Уэсуги Кэнсином.(1530-1578), правителем провинции Этиго (современная префектура Ниигата). К тому же в этом мире, более взаимосвязанном, чем можно подумать, рассматривая карту, и оплетенном сетью сложных семейных союзов, любое изменение влекло за собой какое-то другое. Нобунага обосновался в земле Мино? Сингэн, покинув уединение и медитации, счел этот момент удобным, чтобы провести ряд нападений на провинцию Суруга (современная префектура Сидзуока). В 1568 г. он добился успеха; помимо радости и гордости победой, Сингэн получил в результате неоценимое преимущество — выход к морю. Если прежде его уделом была жизнь в анклаве, отныне он мог не только достигнуть других провинций Японии, не натыкаясь на крепости, воздвигнутые в стратегически важных точках дорог, но при желании также снарядить судно для выхода в открытое море или принять иностранный корабль, кладезь таких сокровищ, как золото, шелк, мушкеты. Для него козырем было то же, что и для Нобунага, — взрывоопасная ситуация, порождающая всяческие конфликты.

Хидэёси чувствовал приближение грозы, он также знал, что, несмотря на бахвальство подпевал, войска его господина не готовы к столкновению с противником такого калибра, как Сингэн. Поэтому Хидэёси измыслил кратковременный союз, брак между родственницей Нобунага и сыном Сингэна, который спешно подписал соглашение об этом — ведь его снова тревожил старый враг Уэсуги Кэнсин. Каждой из сторон, подписавших договор, какими бы ни были их задние мысли, перемирие принесло необходимую передышку.

Осознал ли после этого Нобунага необходимость хоть как-то обуздать, как-то умерить свои аппетиты? Ничуть, тем более что вести, доходящие из Исэ, снова приятно распалили его воображение. Провинция Исэ, наконец и все та же, старинная колыбель самого сакрального из святилищ императорского культа, дивное обиталище древних богов Японии! Тот, кто владеет Исэ, словно бы омыт этим сверхъестественным светом, — Нобунага не впервые слышал голоса его сирен-обольстительниц. К этому надо добавить и более приземленный образ, с годами становившийся все отчетливей. Сделав своей базой Овари, колыбель его рода и его фортуны, закрепившись отныне в Мино при помощи разумного упорства, Нобунага, укоренившись в Исэ, получил бы неоценимый козырь — узкий морской залив, бухту Исэ, нечто вроде маленького Внутреннего моря для себя, откуда бы он мог разъезжать во всех направлениях; комбинацию того же типа пытались устроить Такэда в лице Сингэна в бухте Суруга, дальше к востоку. И вот опять шпионы повторяли восторженные рассказы: Исэ вот-вот падет, достаточно осмелиться и напасть.

Тогда Нобунага попробовал нанести смелый удар, не лишенный известной дерзости: атаковать замок Яда, крепость как крепость, которую, однако, защищали Кусуноки — самые удивительные из паладинов старой Японии. Их предок Масасигэ (1294-1336) некогда покончил с собой, потому что не смог отстоять дело императора против сторонников сегуна, в эпоху, когда обе эти власти терзали друг друга, вместо того чтобы поддерживать. Смелость и верность Масасигэ были столь велики, что молва о них прошла через века и поколения. Еще и сегодня нельзя лучше похвалить храбреца, чем сказав «это настоящий Масасигэ» или «это настоящий Кусуноки». Вот семья, на которую замахнулся Нобунага в надежде завоевать Исэ в одном сражении, тем более решительном, что он метил выше. Сознавал ли он, что атакует еще и традиционного защитника императорской легитимности? Едва ли: раздел Японии между двумя соперничающими императорскими родами, этот раскол, так потрясший страну в XIV в., уже более двухсот лет как закончился, и если Нобунага при случае строил глазки сегуну, он не менее глубоко почитал императора, воплощавшего иные ценности — высшие, вечные.

Тем не менее простодушие окупается не всегда, и удача тем более не всегда улыбается опрометчивым смельчакам: армия Нобунага, отброшенная, преследуемая, отступила так же быстро, как и подошла, даже не дав времени подоспеть подкреплениям. Катастрофа произошла молниеносно, сообразно удару, задуманному столь легкомысленно. Потерпев поражение от Кусуноки, Нобунага потерял престиж и мог ожидать немедленного отпадения союзников. Теперь пробил час Хидэёси: он был мастером придавать вещам интригующее обличие, ценное дополнение к вооруженному конфликту, довершавшее действие последнего.

Принцип был прост: потерпев поражение, ни в коем случае нельзя останавливаться, признавая, что Ода были разбиты. Единственный выход? Нападение, опять-таки в земле Исэ, но цель должна быть более слабой, чтобы правитель этого места, испугавшись, сразу предложил мир и даже свои услуги по вовлечению соседей в союз с Нобунага. Тут на сцену выступает живописный и коварный персонаж — Ямадзи Дандзё, мелкий помещик из Исэ, дрожащий за свое имущество и свою жизнь; он хвалится, что может добиться союза с самыми могучими персонами, и таким образом от своего имени предлагает Нобунага всю провинцию. Сибата, соратник Хидэёси, но его противоположность в психологическом отношении, видит в этом гарантию быстрой победы и вступает в переговоры с Дандзё, как вдруг приходит тревожная весть: Такэда Сингэн вот-вот осадит Гифу, штаб-квартиру Нобунага в Мино. Через несколько дней — неожиданная развязка в виде опровержения: атаку Сингэна якобы просто выдумали шпионы Дандзё, чтобы усилить его позиции на переговорах и форсировать их завершение.

Где правда? Где ложь? Одни посылают шпионов, другие их ловят. И все это происходит в замкнутых пространствах, где сведения мечутся подобно ошалевшей коннице или купцам, всегда ждущим подвоха для коммерции. Путая население, укрывшееся на своих фермах, рисовых плантациях, в своих мастерских: угроза войны лишает их будничных упований и радостей созидания, производства, торговли. Хидэёси думает. Конечно, опытной армии по силам любой переход, тем более что бои идут здесь же, на Хонсю; легковооруженные войска движутся быстро и проникают повсюду, никакие горы для них не преграда. Но прошло всего десять дней с тех пор, как он покинул Гифу и направился в Исэ, — и он тоже; ничто не намекало на приближение пресловутых людей Сингэна, ни один беглый крестьянин об этом не обмолвился. Следовательно? Надо ли вообразить, что Сингэну удалось без малейшего шума переместить значительную армию на двести наших километров? Из Канто, со всей неизбежной суматохой, с реквизициями на фермах, с огнями биваков, пусть даже переходы были очень быстрыми, — за три-четыре дня? И чтобы эти передвижения не привлекли внимания ни одного из наблюдателей Нобунага, прячущихся во всех мелких ленах, друзей или врагов на периферии его владений? Вывод Хидэёси был весом, как приговор: эту весть распространили шпионы Дандзё.

Эта проницательность, это хладнокровие, это умение ловко разоблачить «дезинформацию» потенциального противника стоили самой героической осады — множество мелких сеньоров из Исэ примкнуло к Нобунага из восхищения тактическим гением его странного помощника; эти новые друзья были очень кстати в момент, когда Нобунага стал все чаще поглядывать на столицу, что, конечно, не расстраивало и Хидэёси.

Но возникали вопросы, которые столь долго скрывала пыль, поднятая победоносными войсками, — неявные, упорные, неотступные и приземленные.