- •3.2. Принципы маркетинг-микса

- •4.2. Макросреда функционирования фирмы

- •8.1. Основные средства воздействия комплекса маркетинговых коммуникаций

- •8.2. Спонсоринг

- •Продукт-плейсмент (Product-Placement)

- •8.4. Брендинг

- •8.5. Комплекс маркетинговых коммуникаций

- •9.1. Спрос и предложение

- •12.5. Определение цен на основе «Кривой освоения».

- •12.6. Определение цен на основе «Графика безубыточности».

- •12.7. Определение цен с ориентацией на полезность продукции.

- •13.Мотивация и стимулирование, содержательные и процессуальные теории мотивации.

- •Этапы стратегического управления.

- •16. Формы конкурентных преимуществ предприятий.

- •17. Основы создания международного рынка и факторы, влияющие на мировые экономические связи.

- •18 Мировой рынок услуг

- •5.1. Сущность и тенденции развития сферы услуг

- •5.2. Регулирование рынка услуг. Основные виды услуг

- •21.Протекционизм и свобода торговли. Методы регулирования внешнеэкономической деятельности.

- •26. 26.Предприятие как объект организации производства

- •27. Виды ценных бумаг и операции с ними на фондовой бирже.

- •28. Сущность и тенденция развития первичного и вторичного рынка ценных бумаг

- •31.Место прогнозирования в процессе управления социально-экономическим развитием

- •41. Определение, предмет и объект планирования на предприятии.

- •42. Директивное и индикативное планирование, его применение на практике.

- •43. Содержание, структура и особенности тактического планирования.

- •44. Основные характеристики разделов бизнес-плана на предприятии.

- •Назначение, содержание и этапы стратегического планирования деятельности предприятия.

- •46. Организационная культура предприятия, основные понятия, модель Шейна, оценка эффективности.

- •47. Сущность, цели и задачи управления персоналом, понятие системы управления персоналом, виды коммуникаций в кадровом менеджменте.

- •48. Требования, предъявляемые к работникам кадровой службы

- •49. Источники найма персонала, основные характеристики отбора персонала, цели, задачи и типы собеседования, определение профпригодности, основные группы профессиональных качеств, адаптация персонала

- •50. Задачи и цели развития персонала, оценка эффективности профессионального обучения, реализация программ профессионального обучения, методы профессионального обучения, коучинг.

- •Обучение вне рабочего места

- •51. Цели и задачи оценки труда персонала, понятие нормы труда, методы оценки персонала, подходы к комплексной оценке персонала

- •53. Виды и этапы карьеры, планирование и развитие карьеры работника, реализация плана развития карьеры работника, основные показатели планирования карьеры.

- •53. Учет психологических факторов в кадровом менеджменте, социальная группа как объект управления, коммуникации в управление персоналом

- •54. Характеристика основных стилей руководства, источники власти и влияния

- •55.Виды износа основных фондов предприятия. Амортизация основных фондов.

- •56.Себестоимость продукции предприятия (полная и неполная). Калькуляция затрат на производство продукции. Смета на услуги кинозрелищных предприятий.

- •57.Объекты бухгалтерского учёта. Бухгалтерские счета. Двойная запись. Бухгалтерские проводки.

- •62. Показатели эффективного использования средств предприятия.

- •63. Налог на прибыль

- •64. Формирование и анализ финансовых результатов деятельности предприятия.

- •66. Управление доходностью предприятия на основе анализа безубыточности

- •67. Учет факторов времени в экономических расчетах (дисконтирование)

- •68. Постоянные и переменные затраты: сущность, классификация и характеристика

- •69. Смета затрат на производство продукции

- •70. Оборотный капитал: назначение, состав и структура

8.5. Комплекс маркетинговых коммуникаций

Каждый вид продвижения товара или услуги имеет высокую результативность в том случае, если он применяется по назначению и/или в сочетании с другими элементами продвижения.

В зависимости от целевой аудитории и коммуникативной стратегии на рынке может применяться различное сочетание форм продвижения, которое представляет собой микс, т. е. комплекс маркетинговых коммуникаций.

Коммуникативная стратегия может быть двух видов:

- стратегия вынуждения - продвижение согласуется и направлено на конечного потребителя при условии, что его спрос является достаточным, чтобы убедить посредников произвести у производителя закупки продвигаемого товара;

- стратегия проталкивания — продвижение ориентировано на торгового посредника, при этом известно, что посредник сам будет осуществлять продвижение товара по возможным каналам распределения до пользователя товара.

5. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ

9.1. Спрос и предложение

Рынок — это институт, или механизм сводящий вместе покупателей (предъявителей) и продавцов (тех, кто обеспечивает предложение -поставщиков) отдельных товаров или услуг. При этом рынки принимают самые разные формы.

Все ситуации, связывающие потенциальных покупателей с потенциальными продавцами, образуют рынки. Одни рынки являются локальными, другие - национальными или даже международными. Некоторые рынки отличает личный контакт предъявителя спроса и поставщика, для других характерен безличностный вариант взаимодействия, т.е. здесь покупатель и продавец никогда не видят или вообще не знают друг друга.

Для упрощения анализа мы посвятим эту главу рынкам, где встречается огромное число действующих независимо покупателей и продавцов, обменивающихся стандартизированной продукцией. Это высококонкурентные рынки.

Спрос можно представить в виде шкалы, или кривой, показывающей количество продукта, которое потребители готовы и в состоянии купить по каждой конкретной цене из ряда возможных в течение определенного периода времени. Другими словами, спрос показывает то количество продукта, которое будет куплено при разных возможных ценах на него при прочих равных условиях.

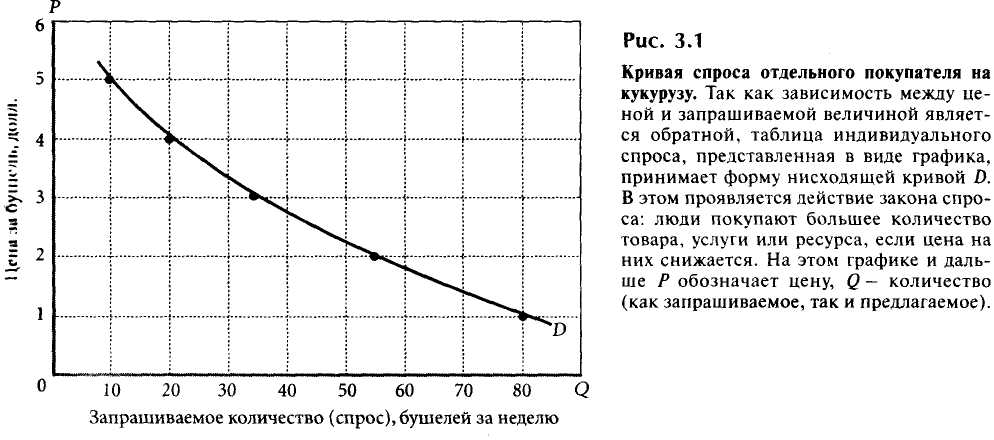

Рис. 9.1. Кривая спроса

P - цена товара

Q - запрашиваемая величина (спрос)

D – кривая спроса

Закон спроса

Фундаментальное свойство спроса заключается в следующем: при прочих равных условиях снижение цены ведет к соответствующему возрастанию величины спроса. Если выразить эту идею более кратко, то можно сказать, что между ценой и величиной спроса существует отрицательная, или обратная, зависимость. Экономисты назвали эту обратную зависимость законом спроса (Рис. 9.1.).

С тем, что нам показывает нисходящая кривая спроса, согласуются здравый смысл и элементарные факты реальной жизни. Обычно люди действительно покупают какого-то продукта больше по низкой цене, чем по высокой. Для потребителей цена представляет собой своего рода барьер, мешающий им совершить покупку. Чем выше этот барьер, тем меньше продукта они будут покупать, а чем он ниже, тем большее количество товара они приобретут. Тот факт, что фирмы устраивают «распродажи», служит наглядным свидетельством их веры в закон спроса. В любой данный период времени каждый покупатель продукта от каждой последующей его единицы получает меньше удовлетворения, или выгоды, или пользы, чем от предыдущей. Отсюда следует, что потребление подвержено действию принципа убывающей предельной полезности. А поскольку каждая последующая единица конкретного продукта приносит пользователю все меньшую и меньшую полезность, он будет покупать дополнительные единицы только тогда, когда цена на них будет последовательно снижаться.

Рыночный спрос

До сих пор мы рассматривали ситуацию лишь с позиции единственного потребителя. Но наличие конкуренции обязывает нас рассмотреть положение дел, когда на рынке имеется много покупателей. Перейти от индивидуального спроса к рыночному спросу можно, суммировав величины спроса, предъявляемого каждым потребителем при разных возможных ценах.

Разумеется, конкуренция предполагает действие на рынке намного большего числа покупателей, чем три. Чтобы избежать длительного процесса суммирования сотен или даже тысяч, или миллионов слагаемых, предположим, все покупатели на рынке решили по каждой из возможных цен приобретать одинаковое количество продукта. Таким образом, мы можем определить рыночный спрос путем умножения этих величин на число покупателей.

Когда строят кривую спроса, исходит из допущения, что самой важной детерминантой количества любого покупаемого продукта является цена. Однако известно, что существуют и другие факторы, которые могут повлиять и действительно влияют на объем покупок. Эти факторы называются детерминантами спроса. При построении кривой спроса следует допустить, что детерминанты остаются неизменными. Это те самые «прочие равные условия» в соотношении между ценой и величиной спроса, о которых говорилось выше. Когда эти детерминанты изменяются, изменяется и положение кривой — она смешается вправо или влево. Поэтому указанные детерминанты называют факторами изменения спроса.

Основными детерминантами спроса являются:

1) вкусы (предпочтения) потребителей;

2) число потребителей на рынке;

3) доходы потребителей;

4) цены на сопряженные товары;

5) потребительские ожидания относительно будущих цен и доходов.

Изменение спроса

Изменение одной или нескольких детерминант спроса изменяет шкалу спроса, а, следовательно, и положение кривой спроса. Такое изменение шкалы спроса или графически — смешение положения кривой спроса называется изменением спроса.

Изменений величины спроса

Понятие изменение спроса не следует смешивать с понятием изменение величины спроса. Изменение спроса выражается в смещении всей кривой спроса либо вправо (увеличение спроса), либо влево (сокращение спроса). Это происходит потому, что намерения потребителей относительно покупки данного продукта изменились. Причиной стало изменение одной или более детерминант спроса. Напомним, что понятие «спрос» можно выразить в виде шкалы или кривой, поэтому «изменение спроса» должно означать, что вся шкала изменилась или кривая целиком изменила свое положение — сместилась.

Предложение

Предложение можно определить как шкалу, показывающую количество продукта, которое производитель желает и способен произвести и предложить к продаже на рынке по каждой конкретной цене из ряди возможных цен в течение определенного периода времени.

С повышением цен возрастает и величина предложения; со снижением цен предложение сокращается. Эта специфическая связь называется законом предложения. Суть его состоит в том, что производители изготавливают и предлагают к продаже большее количество своего продукта по высокой цене, чем по низкой. Это в полной мере согласуется со здравым смыслом.

С точки зрения потребителя, который платит за товар, цена служит сдерживающим фактором. Высокая цена приводит к тому, что потребители покупают этот продукт в меньших количествах. Однако конечным получателем денег за продукт является поставщик. Для него цена продукта представляет выручку, потому что она стимулирует производство и продажу продукта. Таким образом, более высокая цена способствует интенсификации производства и росту предложения.

Детерминантты предложения

При построении кривой предложения исходят из допущения, что самой значительной детерминантой величины предложения любого продукта служит цена. Но другие факторы (при прочих равных условиях) также могут изменять и действительно изменяют величину предложения. Однако наша кривая предложения строится исходя из того, что прочие равные условия остаются постоянными. Если одна из этих детерминант в действительности претерпевает изменения, кривая предложения смещается.

К основным детерминантам предложения относятся:

1) цены на ресурсы;

2) технология производства;

3) налоги и субсидии;

4) цены на другие товары;

5) ожидания изменения цен;

6) число продавцов на рынке. Изменение одной (или более) из этих детерминант, или факторов изменения предложения, приведет к смещению кривой предложения продукта либо вправо, либо влево.

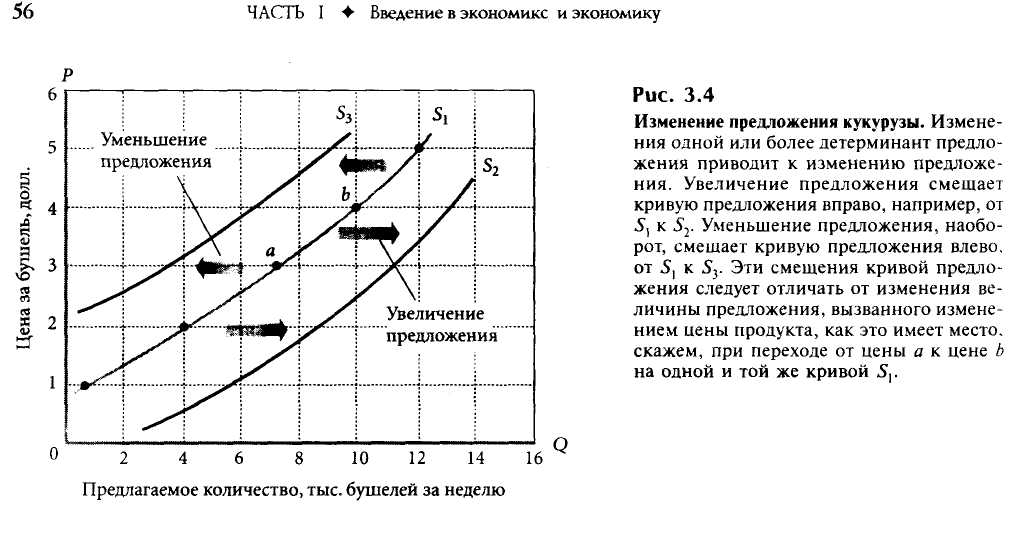

Изменение величины предложения

Различие между изменением предложения и изменением величины предложения такое же, как различие между изменением спроса и изменением величины спроса. Поскольку предложение можно представить в виде шкалы или кривой, изменение предложения выражается в изменении всей шкалы или, при графическом представлении, смешении всей кривой предложения. Увеличение предложения смещает кривую вправо, сокращение предложения — влево. Причиной изменения предложения служит изменение одной или более детерминант предложения (Рис.9.2.).

И наоборот, изменение величины предложения означает переход от одной точки к другой на одной и той же кривой предложения. Причиной такого перемещения является изменение цены на рассматриваемый продукт.

Рис. 9.2. Изменение предложения.

Изменения одной или более детерминант предложения приводит к изменению предложения. Увеличение предложения смещает кривую предложения вправо от S1 к S2. Уменьшение предложения смещает кривую предложения влево от S1 к S3. Эти смещения кривой предложения следует отличать от изменения величины предложения, вызванного изменением цены продукта, как это имеет место при переходе от цены a к цене b на одной и той же кривой S1

Предложение и спрос: рыночное равновесие

Способность конкурентных сил предложения и спроса устанавливать цену на уровне, на котором решения о купле-продаже согласуются, или синхронизируются, называется уравновешивающей функцией цен.

6. Порядок ценообразования на продукцию.

Цена является центральным, узловым звеном рыночной экономики. Через цены на товары строятся почти все основные экономические отношения в процессах производства, обмена, распределения. Поэтому ценообразование испытывает на себе влияние множества экономических и неэкономических факторов. Порядок ценообразования на продукцию и услуги инновационной сферы регулируется Гражданским кодексом РФ, антимонопольным законодательством и прочими нормативными актами.

Как правило, все цены имеют свой нижний и верхний предел. Такой разброс называется «вилкой» цен. Верхний предел цены, как правило, определяется уровнем конкуренции, нижний – переменными (или полными) затратами. Величина разброса определяется рядом значимых факторов ценообразования. К ним относятся:

1) тип рынка сбыта продукции (чистая конкуренция, монополистическая конкуренция, олигополистическая конкуренция, чистая монополия). В инновационной сфере действуют закономерности, более свойственные рынкам олигополии или чистой монополии, когда продавец может существенно влиять на цены.

2) стратегическое направление фирмы. Если это выживаемость, то действует принцип снижения цены на продукцию; если максимизация текущей прибыли, то выбираются цены, обеспечивающие наибольшую массу прибыли; если достижение лидерства за счет качества продукции, то повышенные цены, возмещающие повышенные затраты;

3) соотношение уровней предложения и спроса на производимую продукцию. Чем выше спрос, тем большую цену продавец может запросить. Но тогда вырастет и предложение, так как аналогичную продукцию будут предлагать рынку и другие, привлеченные высокой ценой. Если со временем растущее предложение окажется выше спроса, то продавцам придется снизить цены. Оптимальное значение цены соответствует равновесию кривых спроса и предложения;

4) уровень доходов покупателей. Улучшение финансового состояния потребителей повышает спрос, и кривая спроса сдвигается вправо, а ухудшение снижает его и кривая спроса перемещается влево;

5) изменения цен на дополнительные товары, необходимые для использования данной продукции (например, повышение цен на энергоносители для эксплуатации энергоемкого оборудования приведет к снижению спроса на него и кривая спроса сместится влево);

6) уровень издержек на производство и реализацию продукции (производитель предлагает цену, возмещающую его издержки и дающую желаемую прибыль). Конкретные цены могут возмещать различные по своему составу затраты, но в целом по ИП необходимо, чтобы ценами покрывались все затраты на производство;

7) уровень планируемой рентабельности, обусловленный величиной намечаемой прибыли. Учитываются предстоящие расходы из прибыли: выплата налогов, относимых на результаты финансовой деятельности — налога на имущество и др.; выплата налогов из прибыли, остающейся в распоряжении; погашение ранее взятых кредитов; выплата дивидендов по акциям — платежи собственникам; отчисления в резервный фонд; взносы на благотворительные цели; расходы на материальное стимулирование работников и некоторые другие;

8) государственные регуляторы — устанавливаемые или регулируемые государством цены и тарифы на отдельные виды ресурсов и услуг, налоги и ставки налогообложения, таможенные правила и пошлины, ставки Центрального банка по ссудам, курсы валют и др.;

9) правовые условия договора купли-продажи инновационного продукта (чем больше объем передаваемых покупателю прав на использование или распространение объекта продажи, тем выше цена);

10) величина риска продавца и покупателя (если покупатель берет на себя значительные риски, то обоснованно требует снижения цены);

11) конкретные условия сделки, срочность работ, технические аспекты; возможности и основания для применения ценовых льгот или наценок и др.

Для оплаты заказчиками и потребителями инновационной научно-технической продукции применяются договорные цены, условия определения и размеры которых указываются в хозяйственных договорах, контрактах, соглашениях или государственных, муниципальных заказах. Плановая договорная цена устанавливается совместно заказчиком и разработчиком одновременно с техническим заданием до начала выполнения работ.

При установлении договорных цен предприятие и покупатель руководствуются принципом экономической выгодности цены

12.2. Методы ценообразования. Определение цен на основе полных затрат.

Сущность этого метода состоит в том, что предприятие определяет сумму полных затрат на единицу продукции и прибавляет к ней максимально возможную сумму прибыли. Величина прибыли зависит от принятой при расчете цены нормы прибыли, которая может быть установлена к полной себестоимости либо к искомой цене. Размер нормы прибыли, учитываемой в цене, зависит от цели предприятия в данный момент, условий рынка, традиций, принятых в данной сфере (отрасли), вида товара, объемов продаж, оборачиваемости товарных запасов, соотношений между марками производителей. В ряде производств норма рентабельности регламентируется государственными органами. Что касается затрат, включаемых в себестоимость продукции, то порядок их включения в себестоимость также регламентируется НКРФ.

Метод определения цен на основе полных затрат является самым распространенным. Преимущество этого метода заключается в простоте применения, так как он не требует много информации. Вся информация находится внутри предприятия. Считается, что если к этому методу определения цен обращаются все фирмы отрасли, то их цены будут схожими. В этом случае ценовая конкуренция сводится к минимуму. Кроме того, многие считают этот метод более справедливым по отношению и к покупателям, и к продавцам. При высоком спросе продавцы не наживаются за счет покупателей, и вместе с тем есть возможность получить справедливую норму прибыли на вложенный капитал.

В то же время этот метод обладает недостатками, связанными, прежде всего, с методами калькулирования косвенных затрат, которые являются произвольными. Предприятия чаще всего строят свои цены не на основе ожидаемых, а на основе текущих затрат. Использование ожидаемых затрат правомерно не только во время инфляции, но и при входе на рынок с новым товаром. При выходе на широкий рынок с новым товаром выявляются, как правило, скрытые затраты, которые при сбыте пробной партии себя не проявляют.

При данном методе ценообразования предприятия не используют цену как эффективное коммерческое средство и тем самым сковывают свою свободу действия. Цена продукта может оказаться ниже той цены, которую покупатели готовы заплатить. Производители игнорируют тот факт, что пена может не находиться в прямой зависимости от затрат, которые в целях удовлетворения рынка могут быть изменены. Метод определения цен на основе полных затрат больше годится для определения минимальной цены (особенно долгосрочной), которую затем необходимо соотнести с рыночными условиями. Применение этого метода является неэффективной, хотя и часто практикуемой ценовой стратегией.

12.3 Определение цен на основе переменных (прямых) затрат.

Общие затраты делятся на постоянные и переменные. Сумма постоянных затрат не зависит от количества произведенной продукции. К постоянным затратам относятся, например, амортизационные отчисления, зарплата административно-управленческого персонала, различные налоги и сборы, общепроизводственные и общехозяйственные расходы (охрана, дворники и т. п.). Постоянные затраты в зависимости от объема произведенной продукции могут быть большими или меньшими в расчете на единицу продукции. Чем больше доля постоянных затрат в общей сумме затрат, тем больше возможностей для снижения цены, тем меньше нужна эластичность спроса по цене для обеспечения сохранения прибыли яри снижении цены.

Переменные затраты связаны с объемом выпуска продукции. С ростом объема выпуска продукции растет сумма переменных затрат. Эти затраты равны нулю, когда нет производства. К ним относятся: материалы, энергия и топливо технологическое, заработная плата производственных рабочих и пр.

Формула расчета цены имеет вид:

Р = VC× ;

;

где VC — переменные затраты на единицу продукта;

dVC — процентная надбавка к VC.

Надбавка (dVC) должна быть выше, чем при расчете цены на основе полных затрат, так как она должна внести вклад в покрытие постоянных затрат и обеспечить получение планируемой прибыли. Размер надбавки может основываться на отраслевых традициях, собственном опыте, эмпирических правилах. Смысл этого метода ценообразования можно выразить словами, к примеру, так: «Товар должен продаваться по цене, которая в 2,5 раза выше переменных затрат».

Определение цен на основе переменных затрат имеет преимущество по сравнению с определением цен на базе полных затрат. Здесь не возникает проблем, связанных с калькулированием постоянных затрат, которое носит условный (произвольный) характер. Метод основывается на более надежных сведениях о прямых (переменных) затратах и способствует в условиях конкуренции определению оптимальной цены. Постоянные затраты не влияют на вид кривой прибыли, поэтому их можно не определять при калькулировании цены.

12.4. Метод структурной аналогии.

Суть этого метода определения цены сводится к следующему. Определяется абсолютная сумма прямых материальных затрат или заработной платы производственных рабочих по новому продукту. Зная ту или иную сумму и ее удельный вес в структуре полных затрат по аналогичной группе продукции, можно рассчитать полные затраты по новому продукту. по формуле;

![]()

где Си - себестоимость нового продукта; Cм - материальные затраты (заработная плата) на единицу нового продукта; Ам — удельный вес материальных затрат (заработной платы) в себестоимости по аналогичной группе продукции. Эти удельные веса определяются на основе анализа статистических данных.