- •Теория технологического потока Основные понятия

- •Пищевое предприятие как система

- •Организация технологического потока как системы процессов

- •Системность технологического потока

- •Организация технологического потока будущего

- •Идеальный технологический поток

- •Проблемы развития технологического потока.

- •Технологический поток как система процессов Организация технологического потока. Операция как составная часть потока

- •Морфология технологического потока.

- •Системность технологического потока

- •Системный анализ и системный синтез технологического потока

- •Моделирование технологического потока

- •Моделирование строения технологического потока

- •Моделирование функций технологического потока

- •Кибернетическое моделирование технологического потока

- •Системное исследование линий

- •Системное проектирование линий

- •Функционирование технологического потока как системы процессов

- •Эффективность технологического потока по показателям качества

- •Точность и устойчивость технологического потока Погрешности технологического потока

- •Точность функционирования технологического потока

- •Идеально устойчивый (но возможно и неточный) технологический поток имеет

- •Развитие технологического потока

- •Стабильность технологического потока

- •Стабильность технологической подсистемы рассчитывается по формуле

- •Для случая с двумя возможными исходами

- •Уровень целостности технологического потока.

- •Выбор направления развития технологического потока

- •Потенциал развития технологического потока

- •Противоречия технологического потока Сущность противоречий в технологическом потоке

- •Уровни разрешения противоречий в технологическом потоке

- •Закономерности в разрешении противоречий технологического потока

- •Закономерности смены поколений технологического потока

- •Прогнозирование развития технологического потока

- •Научно-технический прогноз

- •Метод инженерного прогнозирования

- •Прогнозирование развития структуры технологического потока

- •Прогнозирование развития элементов технологического потока

- •Прогнозирование развития связей технологического потока

Выбор направления развития технологического потока

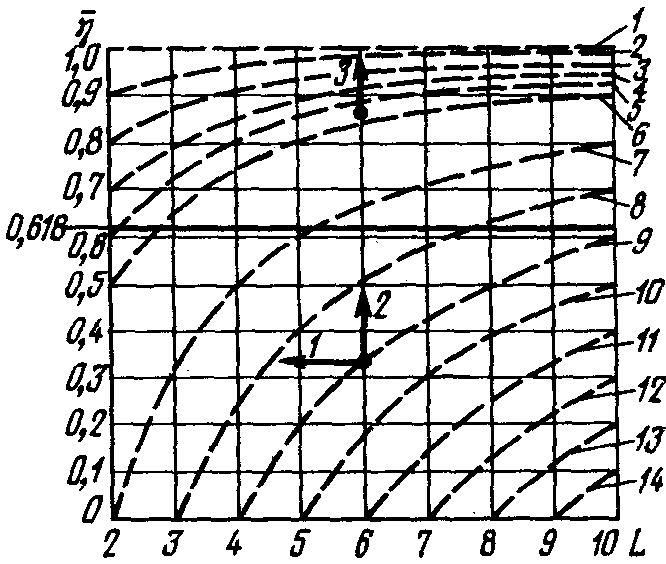

На рис. 4.3 показана связь средней стабильности подсистем η и количества подсистем L в системе для различного уровня целостности θ системы в целом.

Линия θ =0 является границей между системами суммативными (ниже этой линии) и целостными (выше этой линии).

Из рисунка следует, что развитие технологической линии как системы процессов, т. е. переход с низшего уровня целостности к высшему, возможно:

1. путем сокращения подсистем в системе (путь 1 - совершенствование структуры),

2. путем модернизации процессов в подсистемах (путь 2 - совершенствование элементов)

Рис. 4.3. График значений θ:

1 - 1,0; 2 - 0.8; 3 - 0,6; 4 - 0,4; 5 - 0,2; 6 -0:7 - (-1,0); 8 - (-0,2);

9 - (-3,0); 10 -(-4,0); 11 - (-5,0); 12 - (-6,0); 13 - (-7,0); 14 -(-8,0)

3. путем автоматизации линии (путь 3 - совершенствование связей) Работы по автоматизации линии имеют смысл, если совокупность процессов в машинах и аппаратах линии представляет собой целостную систему,

т. е. θ > 0. Если θ < 0, то требуются усилия инженеров-технологов (путь 1) и инженеров-механиков (путь 2) по совершенствованию линии, которая представляет собой еще слабоорганизованную, суммативную систему.

В ряде случаев целесообразно соединить усилия технологов и механиков, но приоритет должен быть отдан работам по сокращению технологических процессов.

Можно утверждать, что повышение уровня целостности системы приводит к снижению удельных затрат, необходимых для реализации единичной функции. Отмечено, что развитие всех систем идет в направлении сокращения удельных габаритов и массы.

Потенциал развития технологического потока

Плохо организованная система вследствие огромного количества системоразрушающих факторов очень затрудняет работу исследователя по ее усовершенствованию. Но и чрезмерно организованная система с высоким уровнем целостности снижает творческую активность исследователя.

Введем меру

потенциала развития подсистемы

![]() :

:

![]()

где H - информационная энтропия как мера разнообразия состояния подсистемы,

(Hmax - H) - мера однообразия состояния подсистемы, бит; для бинарных систем Hmах = 1 бит.

При Н = 0 подсистема не способна к совершенствованию; при H = Hmах подсистема способна к развитию в любом (целесообразном и нецелесообразном) направлении.

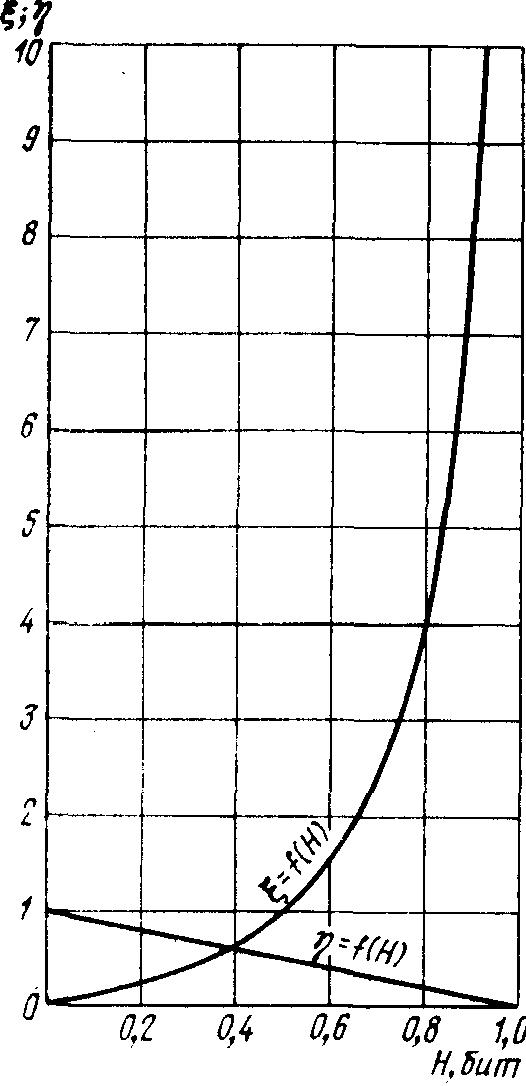

Графически эта функция показана на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Функция потенциала развития ξ и функция стабильности η технологического потока

Как видно, функция

монотонно возрастает от нуля до

бесконечности. При этом потенциал

развития, т. е. возможность совершенствования

подсистемы при стремлении H

к Hmax

растет. Это с одной стороны, а с другой

- ранее рассмотренная функция

![]()

![]()

ограничивает это стремление к развитию целесообразной величиной стабильности функционирования данной подсистемы.

При Н = О процессы, протекающие в подсистеме, репродуктивны, т. е. полностью повторяют сами себя. При Н = Нmax все процессы неповторимы, уникальны. Здесь выступает как характеристика репродуктивности и продуктивности, т. е. ограничивающая функция.

График совмещенных функций дает ясное представление о том, что развитие целесообразно не при всякой стабильности функционирования подсистем, а лишь при определенном ξ= 0,618.

На рис. 4.3 это значение стабильности показано сплошной горизонтальной линией. Чем дальше вверх и вниз от линии ξ = 0,618, тем необходимость в целесообразном развитии данной технологической системы меньше. Другими словами, технологическая система, подсистемы которой имеют среднюю стабильность своих выходов 0,618, в сущности, не должна и не может целесообразно развиваться: в первом случае из-за чрезвычайно низкой организации производства, а во втором, наоборот, - по причине чрезмерной заорганизованности.