- •1). Электрический ток. Сила тока

- •2). Электрическая цепь

- •4). Закон Ома

- •5). Работа и мощность в электрической цепи

- •2. Электрическая цепь постоянного тока. Основные элементы и их условно-графические обозначения. Методы расчета цепей постоянного тока (правила Кирхгофа, метод эквивалентных преобразований).

- •Закон Ома для участка цепи

- •Закон Ома для всей цепи

- •Первый закон Кирхгофа

- •Второй закон Кирхгофа

- •3. Основные электроизмерительные приборы. Способы измерения электрических величин и расчет параметров элементов электрической цепи.

- •4. Основные электроизмерительные приборы. Схемы включения. Расширение пределов измерения (шунты, добавочные резисторы). Особенности работы с многопредельными приборами.

- •5. Классы точности электроизмерительных приборов. Погрешность электрических измерений и способы ее минимизации при выборе измерительного прибора.

- •Погрешности электрических измерений

- •Особенности работы с многопредельными приборами.

- •Основные характеристики (параметры) переменного тока

- •Действующее значение переменного тока

- •Применение комплексных чисел для анализа цепей переменного тока

- •9. Идеальные элементы (резистивный, индуктивный и емкостный) в цепи переменного тока. Определения, основные соотношения и особенности цепи. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.

- •10. Реальная катушка и реальный конденсатор в цепи переменного тока. Определения, основные соотношения и особенности цепи. Понятие об активной, реактивной и полной мощностях.

- •1. Катушка (активно-индуктивный r- l элемент) в цепи переменного тока

- •2. Конденсатор (активно-ёмкостный r- с элемент) в цепи переменного тока

- •11. Последовательная цепь переменного тока, содержащая резистивный, индуктивный и емкостный элементы. Основные соотношения и особенности цепи.

- •12. Расчет последовательной цепи переменного тока. Схема замещения. Резонанс напряжений. Особенности цепи.

- •Явление резонанса напряжений

- •Особенности цепи при резонансе напряжений:

- •13. Расчет параллельной цепи переменного тока. Последовательная эквивалентная схема замещения. Резонанс токов. Особенности цепи.

- •1. Определяются комплексные сопротивления ветвей и токи в ветвях

- •2. Определяются комплексные проводимости и параметры треугольников проводимостей ветвей

- •V1. Построение векторной диаграммы параллельной цепи

- •14. Преимущества трехфазных систем. Трех- и четырехпроводные системы. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Звезда» и «Треугольник» (схемы и основные соотношения).

- •Электрическая схема трёхфазной четырёхпроводной лэп

- •Способы соединения фаз потребителя и режимы работы трёхфазной цепи

- •Соединение фаз потребителя по схеме «звезда» (трёхпроводная система)

- •15. Трехфазные цепи. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Звезда» (основные определения и соотношения). Нейтральный провод. Мощность в трехфазной цепи.

- •Электрическая схема трёхфазной четырёхпроводной лэп

- •Способы соединения фаз потребителя и режимы работы трёхфазной цепи

- •Соединение фаз потребителя по схеме «звезда» (трёхпроводная система)

- •Соединение фаз потребителя по схеме «звезда с нейтралью» (четырёхпроводная система)

- •Мощность трехфазной цепи

- •16. Трехфазные цепи. Основные определения. Соединение фаз потребителя по схеме «Треугольник» (основные определения и соотношения). Мощность в трехфазной цепи.

- •Электрическая схема трёхфазной четырёхпроводной лэп

- •Мощность трехфазной цепи

- •17. Преимущества трехфазных систем. Мощность в трехфазной цепи. Способы измерения активной и реактивной мощности в трехфазных цепях.

- •Мощность трехфазной цепи

- •2. Измерение активной мощности методом двух ваттметров

- •3. Измерение активной мощности методом трёх ваттметров

- •4. Измерение активной мощности с помощью трёхфазного ваттметра

- •1. Измерение реактивной мощности методом одного ваттметра

- •2. Измерение реактивной мощности методом двух и трёх ваттметров

- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп

- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп

- •Мероприятия по снижению реактивной мощности потребителей

- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп

- •Мероприятия по снижению реактивной мощности потребителей

- •Передача электрической энергии и потери мощности в лэп

- •Мероприятия по компенсации реактивной мощности потребителей

- •Определение мощности компенсирующих устройств

- •Особенности поведения ферромагнитных материалов в переменном магнитном поле

- •Явление гистерезиса

- •23. Применение ферромагнитных материалов в электротехнике. Магнитно-мягкие и магнитно-твердые материалы. Потери энергии при перемагничивании ферромагнетиков и способы их снижения.

- •24. Передача электрической энергии и потери мощности в лэп. Цель трансформации напряжения. Устройство и принцип работы трансформатора.

- •25. Режимы работы и кпд трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика трансформатора. Режимы работы трансформатора

- •Кпд трансформатора. Потери мощности и кпд трансформатора

- •Внешняя характеристика трансформатора

- •26. Электрический привод. Структура и преимущества электропривода. Нагрев и тепловой режим работы электродвигателя. Номинальная мощность. Характеристика нагрузочных режимов работы электродвигателя.

- •Структурная схема электропривода

- •Тепловые режимы работы и номинальная мощность двигателя

- •28. Основные характеристики трехфазных асинхронных электродвигателей. Способы пуска и регулирования частоты вращения. Реверсирование и способы электрического торможения асинхронных электродвигателей.

- •1) Прямой пуск

- •2) Пуск ад при пониженном напряжении

- •4. Реверсирование ад (изменение направления вращения)

- •Частотное регулирование ад

- •Полюсное регулирование

- •6. Способы электрического торможения ад

- •1) Торможение противовключением

- •2) Динамическое торможение

- •3) Генераторный (рекуперативный) способ с возвратом ээ в питающую сеть

- •29. Электрический привод. Структура и преимущества электропривода. Электродвигатели постоянного тока, их преимущества и недостатки. Устройство и принцип работы.

- •Структурная схема электропривода

- •Устройство двигателя постоянного тока

- •Принцип работы двигателя постоянного тока

- •Моментная характеристика

- •Механическая характеристика

- •Энергетическая (экономическая) характеристика

- •Пуск двигателей постоянного тока

- •Прямой пуск

- •Пуск дпт при пониженном напряжении

- •Реостатный способ пуска дпт

- •Реверсирование двигателей постоянного тока

- •Регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока

- •Полюсный способ

- •Структурная схема электропривода

- •Образование электронно - дырочного перехода

- •Свойства электронно - дырочного перехода при наличии внешнего напряжения Включение электронно - дырочного перехода в прямом направлении

- •Включение электронно-дырочного перехода в обратном направлении

- •33. Блок-схема полупроводникового выпрямителя. Одно – и двухполупериодные выпрямители. Электрические схемы и осциллограммы.

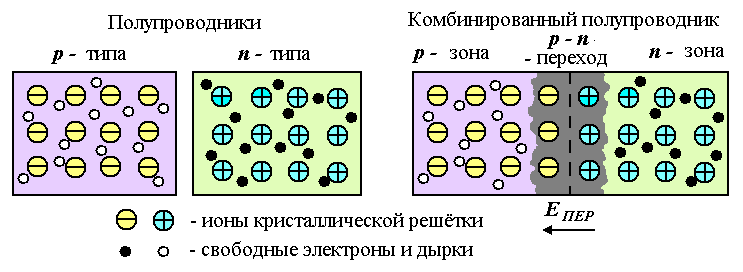

Образование электронно - дырочного перехода

В большинстве полупроводниковых приборов используются кристаллы комбинированного полупроводника с двумя и более слоями (зонами), образованными примесными полупроводниками с различным типом проводимости, т. е. полупроводниками р и n - типа.

Область комбинированного полупроводника, расположенная вблизи металлургической границы, разделяющей полупроводник на две части с разнотипной проводимостью ( p и n - зоны), называется электронно - дырочным переходом или р – п - переходом.

Электронно-дырочный переход (рис. 7) обычно получают вплавлением или диффузией соответствующих примесей в пластинку монокристалла чистого полупроводника. Электронно-дырочный переход представляет собой очень тонкий (не более десятых долей микрометра) слой, разделяющий р и n – полупроводники (р и n – зоны) и в отличие от примесных или чистых полупроводников обладающий свойством односторонней проводимости, на использовании которой основана работа полупроводниковых приборов.

Образование электронно-дырочного перехода обусловлено различием концентраций подвижных носителей заряда в электронной и дырочной областях (зонах) комбинированного р - n – полупроводника. В отсутствие внешнего электрического поля в зоне контакта полупроводников р и n – типа из-за разности концентраций подвижных носителей заряда в р и n - зонах происходит процесс диффузии основных носителей электрических заряда из зоны с повышенной концентрацией носителей в зону с пониженной концентрацией носителей заряда (диффузионный ток I ДИФ), т. е. дырки, концентрация которых повышена в полупроводнике р – типа, диффундируют в n - зону, а электроны, концентрация которых повышена в полупроводнике n – типа - диффундируют в р – зону. При встречном движении положительных (дырок) и отрицательных (электронов) носителей зарядов они взаимно нейтрализуются (рекомбинируют) и вблизи границы раздела полупроводников р и n – типа возникает область, обеднённая подвижными основными носителями заряда и обладающая высоким электрическим сопротивлением (запирающий слой).

Рис. 7. Структура электронно-дырочного перехода

Если бы электроны и дырки были нейтральными, то в процессе диффузии произошло бы в конечном итоге полное выравниванию их концентраций по всему объему кристалла. Однако в действительности этого не происходит, поскольку диффузионный ток через р и n - переход приводит к нарушению баланса положительных и отрицательных зарядов и возникновению в запирающем слое электрического поля, препятствующего диффузии носителей зарядов. Уход электронов из n - зоны полупроводника приводит к тому, что их концентрация вблизи р и n - перехода уменьшается и здесь возникает не скомпенсированный положительный заряд неподвижных ионов донорной примеси. В другой части полупроводника - в р – зоне - вследствие ухода дырок их концентрация вблизи р и n - перехода снижается и здесь возникает не скомпенсированный отрицательный заряд неподвижных ионов кристаллической решётки.

Таким образом, в результате диффузии носителей заряда в запирающем слое нарушается баланс положительных и отрицательных зарядов и на границе раздела полупроводников р и n – типа возникают два слоя противоположных по знаку зарядов, образованных неподвижными ионами кристаллической решётки: отрицательными в р - зоне, в положительными в n – зоне, т. е. возникает так называемый двойной электрический слой.

Этот двойной электрический слой (контактная разность потенциалов), образованный пространственными зарядами ионов кристаллической решётки, создает внутри запирающего слоя электрическое поле напряженностью E ПЕР ( поле перехода или потенциальный барьер), направленное от n - зоны полупроводника к р – зоне, т. е. направленное навстречу диффузионному току. Под действием поля перехода возникает встречное движение неосновных носителей заряда через р – п - переход – дырок из n – зоны и электронов – из р – зоны, т. е. возникает так называемый дрейфовый ток I ДР , направленный навстречу диффузионному току.

Разделение носителей заряда на диффундирующие и дрейфующие довольно условно, т.к. в действительности каждый носитель заряда в запирающем слое находится в движении под одновременным действием сил диффузии и внутреннего электрического поля перехода. Через некоторое время дрейфовый ток полностью компенсирует диффузионный и в области р – п - перехода наступает динамическое равновесие, когда результирующий ток через переход равен нулю

I = I ДИФ - I ДР = 0.

Такой режим соответствует равновесному состоянию р – п - перехода при отсутствии внешнего электрического поля.