- •Микропроцессор, основные определения и современные технологии

- •Мп выпускаются в 3 видах:

- •3. Информационные микропроцессорные системы

- •4. Scada – системы

- •8. Микропроцессорные комплекты общего назначения

- •9. Микропроцессоры на основе микропроцессорных секций

- •10. Регистровая архитектура

- •Для использования языков высокого уровня требуется 2 функции:

- •Стек в мп-ре может быть реализован 3 способами:

- •13 Архитектура мп, ориентированная на память

- •14 Язык ассемблера для программирования мпс

- •15 Структура программируемого параллельного адаптера (ппа)

- •17 Назначение сигналов ппа

- •18 Режимы работы ппа

- •19 Структура управляющего слова ппа

- •20 Принцип программирования ппа

- •21. Структурная схема программируемого интегрального таймера (пит)

- •22. Управляющее слово пит

- •24. Процедура инициализации пит

- •Задача: запрограммировать пит

- •26. Режим 1 пит, назначение, примеры применения

- •27. Режим 2 пит, назначение, примеры применения

- •28. Режим 3 пит, назначение, примеры применения

- •29. Принцип формирования шим на основе пит

- •Обращение к ячейкам памяти данных возможно двумя способами:

- •33 Способы адресации в mcs-51

- •34. Группа команд пересылки данных mcs-51

- •Группа команда сдвига:

- •37. Группа команд передачи управления mcs-51

- •38. Группа команд битового процессора mcs-51

- •Структурная схема:

- •Реализация на основе цпоас цф первого порядка ких.

- •Реализация на основе цпоас цф первого порядка бих.

- •43. Реализация на основе цпоас цф второго порядка с ких

- •44. Реализация на основе цпоас цф второго порядка с бих

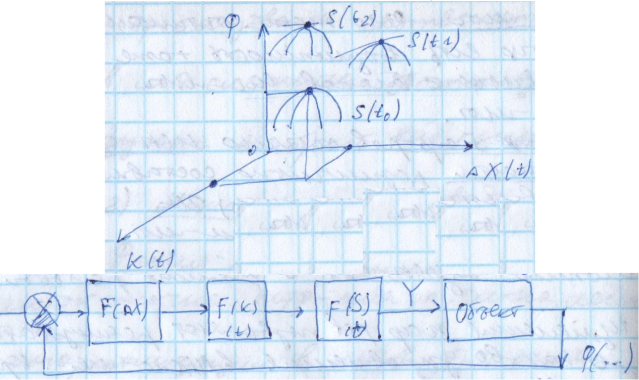

- •45. Самообучающаяся микропроцессорная система

- •46. Программно-управляемая передача данных (управление по командам (int, out, вв/выв))

- •47. Одношинная (Принстонская) архитектура

- •49. Двухшинная (Гарвардская) архитектура

- •50. Каноническая форма цифрового фильтра

- •Алгоритм реализации:

3. Информационные микропроцессорные системы

Информационные МПС – это МПС, у которых отсутствует строгая математическая модель объекта, точные инструкции для формирования управляющего воздействия на объект. МП используется для сбора информации о состоянии объекта. Для этого используются измерительные преобразователи, преобразующие состояния физических процессов в электрические сигналы (датчик скорости объекта, положение объекта, температура объекта, напряжение, ток и т. д.). Отсутствует строгая модель описания объекта. Пример: электронное правительство.

В основе ее составлена инструкция диспетчеру для работы в штатных и нештатных ситуациях. Иначе применяют информационно-управляющую ИС (ИУС).

О сновная

роль ИС –

собирать информацию об объекте, сохранять

ее в виде журналирования и передавать

в орган для принятия решения.

сновная

роль ИС –

собирать информацию об объекте, сохранять

ее в виде журналирования и передавать

в орган для принятия решения.

Основное требование к ИС: большое разнообразие различных внешних устройств ввода/вывода информации, необходимы большие объемы памяти для хранения данных и большая надежность хранения информации. Применяют ПК и мощные серверы, способные поддерживать систему документооборота.

4. Scada – системы

SCADA-системы (Supervisory Control And Data Acquisition, АСДУ – автоматизированные системы диспетчерского управления и сбор данных) – инструментальная программа для разработки ПО систем управления технологическими процессами в реальном времени и для удаленного сбора данных. Особенность АСДУ: все управляющие воздействия на объект подаются лично диспетчером, он полностью отвечает за принятые решения. Применяется для управления сложными технологическими объектами, работа которых связана с жизнедеятельностью и ответственностью человека. Пример: система управления ж/д транспортом. Отсутствует строгая математическая модель.

Задачи: обмен данными с УСО (устройствами связи с объектом) в реальном времени через соответствующие драйверы; обработка информации по заданным алгоритмам в реальном времени; отображение информации на экране монитора в понятной для человека форме; ведение БД реального времени с технологической информацией; аварийная сигнализация и управление тревожными сообщениями; подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса; осуществление сетевого взаимодействия между SCADA и внешними приложениями (СУБД, электронными таблицами).

Для подсоединения драйверов вв./выв. к SCADA есть эффективное и надежное средство передачи данных между процессами – OLE (Object Linking and Embedding – включение и встраивание объектов). Применение OPC-серверов (OLE for Process Control – технология связывания и внедрения объектов) означает применение программных стандартов обмена данными с технологическими устройствами.

OPC (OLE for Process Control – технология OLE для промышленной автоматизации), построенная на основе модели COM/DCOM (COM – Component Object Model – объектно-ориентированная технология разработки клиент-серверных приложений, DCOM – Distributed Component Object Model – распределенная COM). Любые устройства и программные приложения разных производителей обмениваются данными между собой с применением единого программного протокола. «+» ОРС: универсальность и интегрируемость (применение контроллеров и других аппаратных средств и ПО различных производителей); масштабируемость (перенос технических решений между сис-ми); возможность построения распределенных систем; модульность построения сис-м.

MDAC (Microsoft Data Access Components) – это совокупность технологий, которая позволяет программистам получить унифицированный и полный способ разработки приложений для доступа фактически к любым видам данных.

Microsoft DCOM – Distributed Component Object Model – удаленный доступ к серверу через службу распределенных компонентов.

Все устройства и каналы связи называются объектами. Все объекты сгруппированы в древовидную структуру – адресное пространство ОРС-сервера. Каждый объект ОРС-сервера характеризуется типом, номером и именем. Объект может иметь подобъекты различных типов, которые в свою очередь могут содержать собственные подобъекты. Информация об адресном пространстве, т.е. все объекты и их свойства, хранится в конфигурационной БД ОРС-сервера. В конфигурационной БД ОРС-сервер сохраняет справочники объектов, адресное пространство, имитационные сигналы, информацию о пользователях и правах доступа пользователей.

Для организации хранения данных в ОРС-сервере применяется Microsoft SQL Server (Structured Query Language – «язык структурированных запросов») – система управления реляционными (отношение) базами данных.

Структура SCADA: Человек -> пульт диспетчера (клав., мышь) -> УСО -> объект -> датчики (ТС, ТИТ, ТИИ)-> OPC-сервер -> пульт диспетчера (индик.) -> человек

SCADA система представляет собой 3 уровня:

III верхний: уровень корпоративного управления, СУБД – SQL

II средний: OPC-клиенты, OPC-сервер

I нижний: микропроцессорные контроллеры, объект

5. Оптимальные и самообучающиеся микропроцессорные системы

Оптимальное управление – это управление, при котором обеспечиваются max и min определенного функционала, специально разработанного для оптимизации работы системы, обеспечивает такое соотношение между параметрами системы, которые гарантируют высокое качество работы. При этом система может быть с переменными параметрами. Ф(∆x(t), ∆k(t)) – функционал.

Оптимальные системы находят экстремум функционала, который зависит от всех параметров системы, но не гарантирует экстремум каждого из параметров.

Обычно, в кач-ве функционалов используются интегральные оценки.

1) Модуль отклонения от заданного значения. Позволяет оценивать систему с любыми допустимыми значениями отклонений, поэтому он применяется в простейших, не очень ответственных системах. Пример: утюг.

«-» Эта функция недифференцируема, поэтому аналитическим образом нельзя найти экстремум функции и реализовать соответствующий алгоритм в МПС.

2) Минимум среднеквадратического отклонения. Функция в любой точке дифференцируема и легко поддается алгоритмизации в МПС. Отношение интегрируется с квадратом. Такие функционалы используются в более ответственных системах, которые связаны с риском для жизни человека. Пример: радиатор отопления.

3) Функционал типа ограничение. Если хотя бы раз ошибка выходит за заданные пределы, то такая система считается неработоспособной. Пример: транспорт.

Самонастраивающаяся система – оптимальная система, у которой есть возможность изменять параметры отдельных блоков системы во время ее работы.

В кач-ве применяемых пар-ров обычно используется коэфф-т пропорциональности различных составляющих закона управл-ия. Их можно изменить во время работы сис-мы.

Самообучающиеся системы реализуются только на МП, т.к. для их работы необходимо иметь большой объем оперативной памяти. Для хранения всех входных воздействий в системе и состояния объекта после этого воздействия. Если состояние объекта после определенного воздействия ухудшается, то такое воздействие помечается знаком "-", т.е. плохое и наоборот. При формировании дальнейших входных воздействий, предварительно они сравниваются с уже имеющимися в памяти состояниями. И если они приводили ранее к отрицательным результатам, то ищется другое воздействие (в памяти МПС), которое уже приводило к положительным результатам и т.д.

Для реализации самообучающейся системы реализуется функционал и используется следующая структура. В памяти МПС строится обычная таблица.

Ф(∆x(t), k(t), s(t)) = f[F=(∆x(t), F(k(t)), F(s(t))]

Самообучающаяся МПС копирует живые организмы и их поведение в природе, а матрицу коэффициентов можно считывать уже с работающей системы и записывать в память вновь созданной системы, и заранее ее обучать до ее эксплуатации.

6. Реализация законов управления в микропроцессорных системах

1)

пропорциональный

закон управления

(П-регулирование, регулирование по

отклонению от входного воздействия).

Это управляющее воздействие формируется

пропорционально отклонению объекта от

управляющего воздействия.

(t)

(t)

(+) простота техн-ой реализации (в МП достаточно операции умножения)

(-) наличие ошибки по положению (статистическая), При увеличении Кп система переходит в неустойчивое состояние.

2) релейный (Кп = ∞). Усилитель выполняет функции компаратора.

Нормальным режимом являются автоколебания в системе и управляющие воздействие благодаря инерционности объекта сглаживается.

На выходе модулируется ШИМ-сигнал (наиболее удобный сигнал для применения в МП), который поступает на объект, а он имеет инерционный характер (ФНЧ), поэтому он сглаживает автоколебания на выходе появляется постоянный сигнал.

(+): высокое быстродействие, удобство эксплуатации и настройки.

(-): большие энергозатраты, поэтому в настоящее время этот режим применяется редко

3) ПИ (пропорционально-интегральный)

В состав управляющего воздействия

добавляется интегральная составляющая

к ошибке в системе и после ее интегрирования,

ошибка компенсирует так, что исключает

саму себя. Интегральная составляющая

позволяет накапливать отклонения в

системе за какой-либо интервал времени

и добавляет его к управляющему воздействию.

Т.о., с течением времени любая ошибка по

положению компенсируется и всегда будет

равна 0 в зависимости от коэффициента

интегральной составляющей. Поэтому

интегральная система и регуляторы

обладают астатизмом 1-го порядка –

отсутствует ошибка по положению, но

присутствует ошибка по скорости. Обычно,

программы управления пишутся на языке

С.

состав управляющего воздействия

добавляется интегральная составляющая

к ошибке в системе и после ее интегрирования,

ошибка компенсирует так, что исключает

саму себя. Интегральная составляющая

позволяет накапливать отклонения в

системе за какой-либо интервал времени

и добавляет его к управляющему воздействию.

Т.о., с течением времени любая ошибка по

положению компенсируется и всегда будет

равна 0 в зависимости от коэффициента

интегральной составляющей. Поэтому

интегральная система и регуляторы

обладают астатизмом 1-го порядка –

отсутствует ошибка по положению, но

присутствует ошибка по скорости. Обычно,

программы управления пишутся на языке

С.

(+) отсутствие рывков и резких ускорений в системе, поэтому ПИ законы применяются там, где необходимо сглаживать механические удары в системе.

(-): малый запас устойчивости по фазе (интегральная составляющая задерживается на π/2 и может привести систему на границу устойчивости). Низкое быстродействие.

4 )

ПИД

)

ПИД

Диф. составляющая заранее позволяет управлять процессом. Наиболее распространенный ЗУ.

(+) высокое быстродействие, высокая точность управления, большой запас по фазе, обеспечивающий устойчивость системы.

В МП дифф. составляющая вычисляется как первая разность между текущим значением ∆x и предшествующим значением. ПИД регулятор берет все достоинства предыдущих законов управления и устраняет их недостатки.

7. Назначение и основные ресурсы однокристальных ЭВМ

Микропроцессорная система (МПС) – функционально законченное изделие, состоящее из 1 или нескольких устройств, главным образом микропроцессорных: микропроцессора и/или микроконтроллера.

Однокристальные ЭВМ выпускаются в самом массовом количестве и применяются в бытовой технике.

А ЛУ – производит арифметико-логические преобразование данных.

ЗУ – служит для хранения программы и данных.

УУ (упр. устр.) – синхронизирует работу МП, принимает управляющие сигналы и формирует сигналы управления внешними устройствами.

Инт – интерфейсная система МП предназначена для связи с другими устройствами ПК. Интерфейс – совокупность средств сопряжения и связи устройств компьютера, обеспечивающая их эффективное взаимодействие.

ШУ (шина управления) – принимает сигналы от внешних устройств и формирует сигналы управления этими устройствами.

ШД (шина данных) – работает в дуплексном режиме.

ША (шина адреса) – работает только на вывод и выдает адрес для обращения к внешнему устройству. В однокристальных ЭВМ все выводы имеют 2-4 назначения в зависимости от режима работы и программирования МП.

Однокристальные ЭВМ – это устройство, на 1 кристалле которого реализованы АЛУ, ЗУ, УУ, Инт, ШУ, ШД, ША (все ресурсы, необходимые для обработки информации). Выпускаются в массовом количестве, имеют низкую стоимость и применяются в бытовой технике. На 1 кристалле имеет все ресурсы для обработки информации. Назначение – обработка сигналов в реальном времени. Интерфейсы – парал., посл., система прерываний.

«-» – малая вычислительная мощность и ограниченное количество ресурсов (8-16 бит, 256 Б ОЗУ, 8 кБ ПЗУ, 24-32 линии).

«+» – могут выпускаться в массовом количестве и имеют очень низкую стоимость.

Однокристальные МП получаются при реализации всех аппаратных средств процессора в виде одной БИС или СБИС (сверхбольшой интегральной схемы). По мере увеличения степени интеграции элементов в кристалле и числа выводов корпуса параметры однокристальных микропроцессоров улучшаются. Однако возможности однокристальных микропроцессоров ограничены аппаратными ресурсами кристалла и корпуса. Для получения многокристального микропроцессора необходимо провести разбиение его логической структуры на функционально законченные части и реализовать их в виде БИС (СБИС). Функциональная законченность БИС многокристального микропроцессора означает, что его части выполняют заранее определенные функции и могут работать автономно.