- •1. Классификация виэ

- •2. Роль виэ в балансах топливно-энергетических ресурсов мира и России.

- •3. Стимулы и предпосылки для развития виэ

- •4. Развитие ветроэнергетики в мире.

- •5. Валовой потенциал ветрового потока.

- •6. Устройство ветроэлектрических установок.

- •7 Эксплуатационные и технико-экономические показатели ветроэлектрических агрегатов

- •9. Экономические параметры ветроустановок.

- •10. Виды и месторождения сконцентрированной геотермальной энергии

- •11. Устройство и параметры гидротермальных электрических станций

- •12. Валовые ресурсы биомассы в мире.

- •13. Формула д.И. Менделеева для расчёта теплотворной способности сухой биомассы. Учёт влажности биомассы.

- •14. Технологии получения топлив из биомассы.

- •15. Аэробное и анаэробное сбраживание биомассы

- •16. Пиролиз и гидролиз древесной биомассы.

- •17.Технологии получения биогазов

- •18. Ресурсы древесной биомассы: валовый, технический и экономический потенциал.

- •19. Классификация и ресурсы отходов древесной биомассы.

- •21. Структура и ресурсы твердых бытовых отходов.

- •22 Технологии переработки твердых бытовых отходов.

- •1. Депонирование (захоронение) тбо на полигонах

- •2. Компостирование

- •3.Пиролиз и газификация

- •4. Сжигание

- •5. Плазменная переработка отходов.

- •23. Сравнительный технико-экономический анализ виэ и традиционных видов энергии

- •24. Уравнение Бернулли и расчет мощности водного потока

- •25. Определение мощность гэс

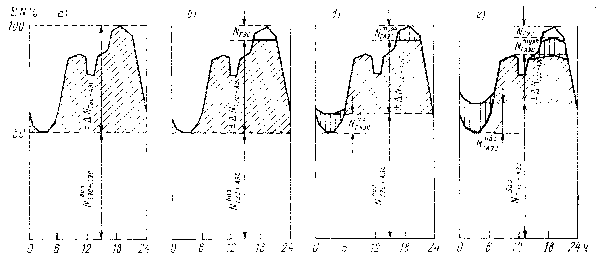

- •26. Схемы использования водной энергии.

- •27. Характеристики водохранилищ гэс

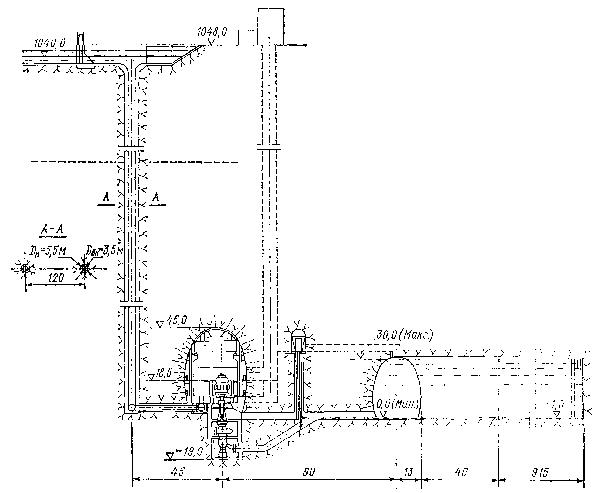

- •28. Устройство и основное оборудование гэс.

- •29. Водноэнергетический расчет гэс с водохранилищем.

- •30. Способы аккумулирования различных видов энергии

- •31. Типы аккумуляторов и их технико-экономические характеристики.

- •32. Устройство, характеристики топливных элементов

- •33. Ресурсы и технологии использования природных битумов

- •34. Сланцеподобные массивы и технологии их образования

- •35. Нетрадиционные технологии энергетического использования каменного угля

- •37. Углеводородные газы в нетрадиционных агрегатно-фазовых состояниях.

- •38. Ресурсы древесной биомассы Республики Карелия

26. Схемы использования водной энергии.

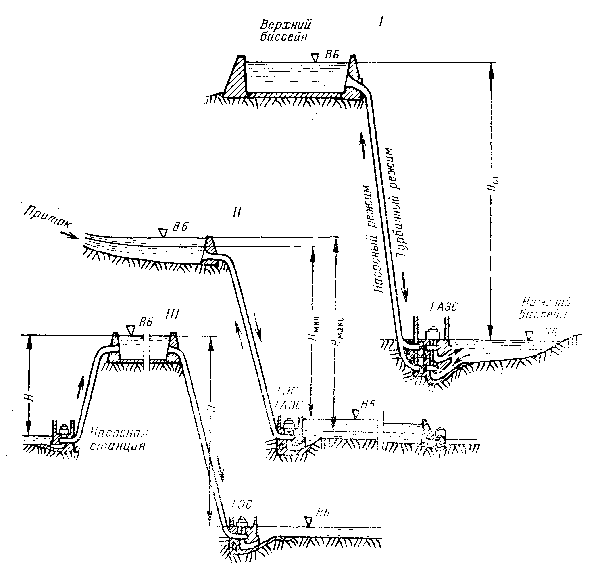

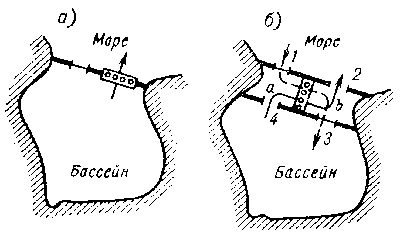

Различают три основные схемы использования водной энергии:

плотинная, при которой напор создается плотиной;

деривационная, напор создается преимущественно с помощью деривации, выполняемой в виде канала, туннеля или трубопровода;

плотинно-деривационная, в которой напор создается плотиной и деривацией.

Плотинная схема использования водной энергии обычно выполняется при больших расходах воды и малых уклонах ее свободной поверхности. Посредством плотины подпирается река и создается напор воды Н0. Подпор воды от плотины распространяется вверх по реке. Разность уровней воды в верховье водохранилища и у плотины равна Н0 + ∆h. Общее падение уровня реки на участке равно Н. Часть общего падения уровня реки ∆h будет потеряна при движении воды в верхнем бьефе. Сосредоточенный перепад уровней, т.е. напор, будет равен H0 = Н - ∆h. Плотинная схема в зависимости от напора может быть русловой и приплотинной.

Русловой называется такая гидроэлектростанция, в которой здание ГЭС входит в состав напорного фронта. В этом случае здание ГЭС воспринимает полное давление воды со стороны верхнего бьефа. Русловая ГЭС строится при сравнительно небольших напорах, например гидроэлектростанции Волжско-Камского каскада.

При средних и больших напорах, превышающих диаметр турбины более чем в 6 раз, здание ГЭС не может входить в состав напорных сооружений. Здание ГЭС располагается за плотиной и не воспринимает полное давление воды, а гидроэлектростанция называется приплотинной. Вода к турбинам приплотинной ГЭС подводится водоводами, размещенными в теле или поверх бетонной плотины, под грунтовой плотиной или туннелями в обход плотины. Примерами могут служить Красноярская, Братская и Саяно-Шушенская ГЭС.

Деривационная схема использования водной энергии обычно выполняется при малых расходах воды и больших уклонах ее свободной поверхности. В деривационной схеме плотина возводится невысокой, лишь обеспечивающей забор воды в деривацию, а напор создается за счет разности уклонов воды в реке и деривации. Деривация может выполняться безнапорной в виде открытого канала или безнапорного туннеля. Чаще деривация бывает напорной в виде напорного туннеля или напорного трубопровода.

В плотинно-деривационной, или комбинированной, схеме используются наилучшим образом свойства предыдущих схем. Плотина создает водохранилище, а падение уровня реки ниже плотины используется деривацией. Чем выше по течению реки располагается плотина, тем меньше ее высота, меньше объем водохранилища и затопление территории, но удлиняется деривация и увеличиваются потери в ней напора.

Месторасположение плотины, тип и длина деривации выбираются на основе технико-экономического обоснования.

Для более полного использования падения реки и ее стока возводят каскад гидроэлектростанций, т.е. ряд ГЭС, последовательно расположенных по длине водотока от истока до устья. В составе каскада могут быть русловые, приплотинные или деривационные ГЭС. Каскады ГЭС построены и строятся на многих реках России: Волге, Каме, Енисее, Ангаре, Свири, Сулаке и др.

|

|

||||||||||||

|

|||||||||||||

|