- •. Связь физиологии внд с нейронаукой и психологией.

- •2. Место физиологии внд в системе наук о человеке и ее связь с психологией.

- •3. Основные этапы формирования взглядов о поведении, функциях нервной системы и мозга.

- •4. Основные принципы фвнд: принцип рефлекса, принцип доминанты, принцип отражения, принцип системной деятельности мозга.

- •6. Бихевиоризм. Э. Торндайк, Дж.Уотсон, б.Ф.Скинер.

- •7. Законы обучения. «Оперантный бихевиоризм».

- •8. Классическое и инструментальное обучение.

- •9. Латентное обучение. Когнитивные карты.

- •10. Психофизическая проблема. Декарт, Лейбниц. 11. Психофизиологическая проблема.

- •12. Дуалистический подход (дуалистический интеракционизм).

- •13. Физикалистский подход (или т.Н.«научный материализм»).

- •14. Бихевиоральный подход.

- •15. Функционалистский подход к проблеме «мозг – психика».

- •16. Принцип отражения. Образный характер отражения

- •18. Принцип системности в работе мозга. «Локализационисты» и «эквипотенциалисты».

- •19. Концепции о системном принципе функционирования мозга: а.Р. Лурия, н.П.Бехтерева, п.К.Анохин. 24. Теория функциональных систем п. К. Анохина. 25. Механизмы и принципы организации фс.

- •23. Принципы формирования поведения и гностических нейронов (ю. Конорский).

- •28. Методы изучения психофизиологических процессов: разрушение и искусственная стимуляция мозга

- •3 Этап. Интеграция данных психологии и физиологии.

- •29. Томографические методы исследования, структурная и функциональная томография.

- •30. Томографические методы исследования: позитронно-эмиссионная томография.

- •32. Магнитоэнцефалография.

- •33. Электроэнцефалография. 35. Методы анализа ээг и вп.

- •34. Вызванные потенциалы мозга. Когнитивные вызванные потенциалы. Методика р300. 35. Методы анализа ээг и вп.

- •36. Генетически детерминированные формы обучения. Сложнейшие безусловные рефлексы.

- •37. Классификация обучения

- •38. Сенсибилизация

- •39. Классификации и виды памяти. Нарушения памяти. 42. Нарушения памяти: антероградная амнезия, ретроградная амнезия.

- •40. Специфические виды памяти. Временная организация памяти.

- •40. Специфические виды памяти. Временная организация памяти.

- •41. Локализация механизмов памяти в мозге: данные нормы и патологии.

- •43. Нейронные механизмы фиксации следов памяти. Синапс Хебба.

- •44. Морфофизиологический субстрат долговременной памяти.

- •45. Функция гиппокампа в организации когнитивных функций.

- •46. Роль активирующей и инактивирующей систем мозга в динамике фс.

- •47. Биохимические реакции, лежащие в основе формирования следа памяти.

- •48. Механизмы регуляции экспрессии генов при обучении и развитии.

- •49. Определения и феноменология эмоций.

- •Субъективно переживаемое или осознаваемое чувство (состояние) - феноменология

- •Висцеральные процессы, сопровождающие эмоции

- •51. Эволюционная теория о происхождении эмоций ч. Дарвина. Адаптационная теория. Теория Джеймса-Ланге.

- •52. Биологическая теория эмоций п. К. Анохина.

- •53. Информационная теория эмоций Симонова.

- •58. Методы диагностики и изучения эмоций.

- •59. Психофизиологические корреляты интеллекта и мыслительных процессов. Нейронные коды. Пространственно-временная организация ээг и мышление.

- •60. Вызванные потенциалы и принятие решения. Эндогенные вп как показатель временных характеристик когнитивных процессов.

- •61. Речь и функциональная асимметрия мозга.

- •62. Нарушения речи при очаговых повреждениях мозга. Модель речевой деятельности Вернике— Гешвинда.

- •63. Психофизиологические концепции сознания (и.П. Павлов, ф.Крик, а. Иваницкий, Дж.Эделмен, Дж.Грей, к.Кох, с.Гринфилд).

- •64. Современные нейрофизиологические теории сознания (теории б.Дж.Баарса, к.Коха, с.Гринфилда).См 63 вопрос

- •65. Нервная модель стимула. Нейрофизиологические механизмы внимания.

- •66. Методы изучения и диагностики внимания. Нейроны «новизны» и «тождества».

3 Этап. Интеграция данных психологии и физиологии.

Возникает проблема переноса данных, полученных в экспериментах на животных, на человека.

Одно из возможных решений такого переноса – реализация подхода «человек-нейрон-модель».

В настоящее время эффективная реализация подхода Ч-Н-М достигается путем применения методов МШ и ФА, используемых для построения геометрических моделей субъективных процессов, объединяющих данные нейрофизиологических или поведенческих опытов на животных с данными психофизических опытов на человеке.

29. Томографические методы исследования, структурная и функциональная томография.

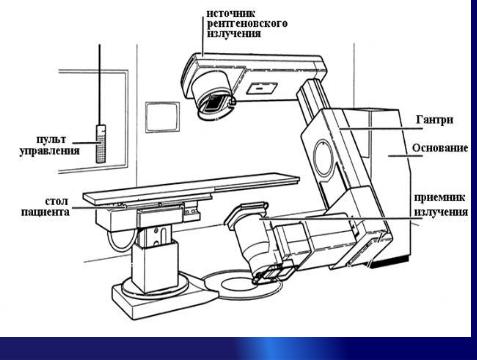

ТОМОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЗГА

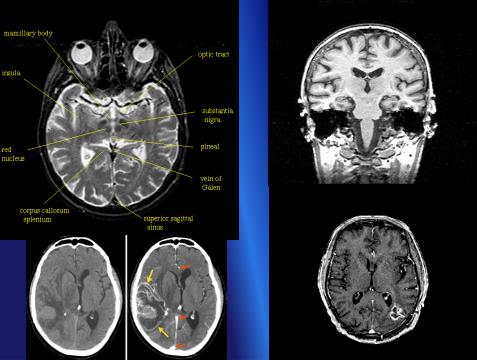

Суть томографических методов исследования — получение срезов мозга искусственным путем. Для построения срезов используют либо просвечивание, например, рентгеновскими лучами, либо излучение от мозга, исходящее от изотопов, введенных предварительно в мозг. Последний принцип используется в позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Различают структурную и функциональную томографию. Рентгеновская томография относится к структурной. ПЭТ, которую еще называют прижизненным методом функционального изотопного картирования мозга, относится к функциональной томографии.

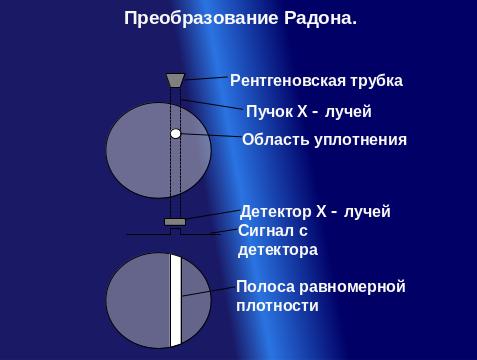

Общий принцип томографии был сформулирован в 1917 г. австрийским физиком Иоганном Радоном. Он доказал, что, имея множество изображений срезов объекта, можно восстановить всю его структуру и при желании получить изображение тех его срезов, которые исходно не были получены.

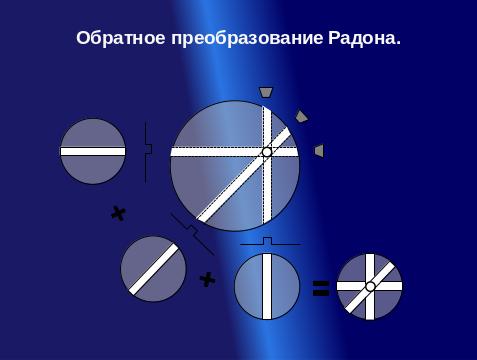

Операции, которые выполняются при томографии, получили название прямого и обратного преобразования Радона: описание объекта множеством изображений — прямое преобразование Радона, восстановление всей внутренней структуры объекта по набору его проекций — обратное преобразование.

Компьютерная томография (КТ) —метод, дающий точные и детальные изображения изменений плотности мозгового вещества.

Главное отличие КТ от рентгенографии состоит в том, что рентген дает только один вид мозга или его области. При помощи компьютерной томографии можно получить множество изображений мозга и построить внутренний поперечный срез в любом измерении или системе координат. Томографическое изображение - это результат точных измерений и вычислений показателей ослабления рентгеновского излучения, что позволяет различать ткани отдельных структур мозга, незначительно отличающиеся между собой по поглощающей способности. Измеренное излучение и степень его ослабления имеют определенное цифровое выражение.

Помимо решения клинических задач (определения местоположения опухоли) с помощью КТ можно получить представление о распределении регионального мозгового кровотока. Благодаря этому КТ может быть использована для изучения обмена веществ и кровоснабжения мозга. В ходе жизнедеятельности нейроны потребляют различные химические вещества, которые можно пометить радиоактивными изотопами (например, глюкозу). При активизации нервных клеток кровоснабжение соответствующего участка мозга возрастает, в результате в нем скапливаются меченые вещества и возрастает радиоактивность. Измеряя уровень радиоактивности различных участков мозга, можно сделать выводы об изменениях активности мозга при разных видах психической деятельности.

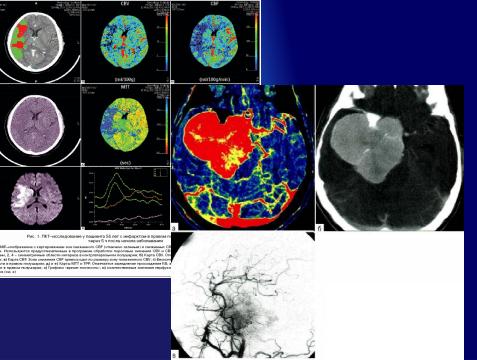

Перфузионная компьютерная томография (ПКТ).

ПКТ является «расширением» обычной, бесконтрастной рентгеновской компьютерной томографии, которое дает возможность изучения церебральной гемодинамики на капиллярном уровне. В этом плане она является естественным дополнением к КТ–ангиографии (КТА), позволяющей оценить состояние артерий шеи и крупных ветвей интракраниальных сосудов. Сущность метода заключается в количественном измерении мозгового кровотока путем оценки изменения рентгеновской плотности ткани во время прохождения внутривенно введенного контрастного вещества (КВ).